2008年11月17日

【非正社員増加中】

どこまで比率は上がるのだろうか。

『パートや派遣労働者など非正社員の割合が2007年10月1日現在で37・8%に上っていることが7日、厚生労働省の調査で分かった。

『パートや派遣労働者など非正社員の割合が2007年10月1日現在で37・8%に上っていることが7日、厚生労働省の調査で分かった。

前回調査の03年から3・2ポイント増加した。正社員の割合は62・2%で、3・2ポイント減少している。

従業員5人以上の1万791事業所と、そこで働く2万8783人の回答をまとめた。非正社員がいる事業所は77・2%で、03年比1・9ポイント増。非正社員を活用する理由を複数回答で尋ねたところ、「賃金の節約のため」が40・8%と最も多く、「仕事の繁閑に対応するため」(31・8%)、「能力のある人材を確保するため」(25・9%)が続いた。

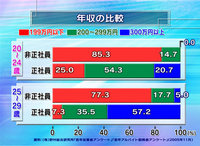

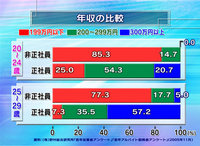

一方、07年9月に20万円以上の賃金を得た正社員は86・8%だったが、非正社員は21・5%のみ。10万円未満しか得ていない非正社員は40・5%に上った。』 (11月8日付読売新聞)

【広がる格差】

日本の労働力人口はおよそ6700万人。そのうちの4割と言えば、約2700万人にのぼる。それほど多くの人たちがパートや派遣労働者として働いているのだ。しかも、そのほとんどは年収200万円に満たない収入なのだ。

日本の労働力人口はおよそ6700万人。そのうちの4割と言えば、約2700万人にのぼる。それほど多くの人たちがパートや派遣労働者として働いているのだ。しかも、そのほとんどは年収200万円に満たない収入なのだ。

もちろん、家庭の主婦のように自分の都合のつく時間だけ働きたいというニーズに応えている面も多分にあるだろう。しかし、正社員になりたくてもなれずに非正社員での雇用に甘んじている若年労働者なども相当いるのではないかと思われる。

企業にとっては、すぐにはやめさせられない正社員とは違って、業況や仕事量に応じてその数を比較的容易に調整できる非正社員は便利な存在なのかもしれない。しかし、一方でこれだけ大きな勢力となると、正社員との間の収入や待遇の格差が広がり、日本社会全体に与える影響も無視できないものがある。

【求められる方策】

非正社員がこれだけ社会全体に広がり、定着すると、そう簡単には非正社員の枠組みを変えることはできないだろう。ただ、だからと言って非正社員の抱える悩みや格差是正の声をそのままにしておけば、将来にわたってそれらの方々の不満の爆発といった社会的リスクを増大させていくことになるだろう。

ここは官僚による統計の集約にとどまらず、今後の日本社会全体の雇用のあり方についての議論を深め、正社員と非正社員の格差是正や枠組みそのものの見直しについて、政治が動く必要があるのではなかろうか。

どこまで比率は上がるのだろうか。

『パートや派遣労働者など非正社員の割合が2007年10月1日現在で37・8%に上っていることが7日、厚生労働省の調査で分かった。

『パートや派遣労働者など非正社員の割合が2007年10月1日現在で37・8%に上っていることが7日、厚生労働省の調査で分かった。前回調査の03年から3・2ポイント増加した。正社員の割合は62・2%で、3・2ポイント減少している。

従業員5人以上の1万791事業所と、そこで働く2万8783人の回答をまとめた。非正社員がいる事業所は77・2%で、03年比1・9ポイント増。非正社員を活用する理由を複数回答で尋ねたところ、「賃金の節約のため」が40・8%と最も多く、「仕事の繁閑に対応するため」(31・8%)、「能力のある人材を確保するため」(25・9%)が続いた。

一方、07年9月に20万円以上の賃金を得た正社員は86・8%だったが、非正社員は21・5%のみ。10万円未満しか得ていない非正社員は40・5%に上った。』 (11月8日付読売新聞)

【広がる格差】

日本の労働力人口はおよそ6700万人。そのうちの4割と言えば、約2700万人にのぼる。それほど多くの人たちがパートや派遣労働者として働いているのだ。しかも、そのほとんどは年収200万円に満たない収入なのだ。

日本の労働力人口はおよそ6700万人。そのうちの4割と言えば、約2700万人にのぼる。それほど多くの人たちがパートや派遣労働者として働いているのだ。しかも、そのほとんどは年収200万円に満たない収入なのだ。もちろん、家庭の主婦のように自分の都合のつく時間だけ働きたいというニーズに応えている面も多分にあるだろう。しかし、正社員になりたくてもなれずに非正社員での雇用に甘んじている若年労働者なども相当いるのではないかと思われる。

企業にとっては、すぐにはやめさせられない正社員とは違って、業況や仕事量に応じてその数を比較的容易に調整できる非正社員は便利な存在なのかもしれない。しかし、一方でこれだけ大きな勢力となると、正社員との間の収入や待遇の格差が広がり、日本社会全体に与える影響も無視できないものがある。

【求められる方策】

非正社員がこれだけ社会全体に広がり、定着すると、そう簡単には非正社員の枠組みを変えることはできないだろう。ただ、だからと言って非正社員の抱える悩みや格差是正の声をそのままにしておけば、将来にわたってそれらの方々の不満の爆発といった社会的リスクを増大させていくことになるだろう。

ここは官僚による統計の集約にとどまらず、今後の日本社会全体の雇用のあり方についての議論を深め、正社員と非正社員の格差是正や枠組みそのものの見直しについて、政治が動く必要があるのではなかろうか。

この記事へのコメント