上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

2011年06月30日

【株主総会対策】

電力会社の株主総会の行方が注目される中、中部電力の総会アドバイザリーがいい助言をしています。

『中部電力が28日に開く株主総会に向け、投資家向け議決権行使助言会社「日本プロクシーガバナンス研究所(JPG)」が脱原発や中電浜岡原発(静岡県御前崎市)の廃炉を求める株主提案に賛成すべきだとの助言を初めてまとめたことが分かった。JPGの吉岡洋二所長は理由について東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明している。

『中部電力が28日に開く株主総会に向け、投資家向け議決権行使助言会社「日本プロクシーガバナンス研究所(JPG)」が脱原発や中電浜岡原発(静岡県御前崎市)の廃炉を求める株主提案に賛成すべきだとの助言を初めてまとめたことが分かった。JPGの吉岡洋二所長は理由について東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明している。

JPGは、株主総会の議案を調査・分析し、顧客の機関投資家に対し保有株式の議決権行使について助言している。中電の株主総会で賛成するよう株主に助言した議案は、▽浜岡原発の廃炉▽巨大地震の予想震源域に原発を設置しないことを定款に明記--など計4件。脱原発を求める個人株主ら93人が提案する見通しだ。

これに対し、中電の取締役会は「原発は電力の安定供給と地球温暖化対策のため必要不可欠だ」として、株主の全提案に反対する方針。定款の変更を伴う議案の可決には、出席株主の3分の2以上の賛成が必要なため、可決のハードルは高い。』(6月28日付毎日新聞)

【脱原発否決】

結局、28日に開催された中部電力や東京電力、九州電力などの大手電力会社の株主総会は過去最長の審議時間ではありましたが、次々と提出された脱原発提案は、すべて否決されました。しかしながら、だからといって原発による発電が株主の信任を得られたと電力会社が結論付けるとしたらそれは電力会社の都合のいい解釈だと思います。

そもそも過去最長とはいえ数時間程度の株主総会での質疑応答だけで原発の安全性などについて真に納得のいく説明など困難でしょうし、当日出席していない多くの株主も電力会社の原発による発電の経営に対する巨大なリスクについてこのままでいいと納得しているわけではないと思います。

この記事にあるアドバイザリー会社は中部電力に対して、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明しているそうですが、これは当然すぎるほどのアドバイスだと思います。中部電力だけでなく、日本全国の電力会社は原発に反対する株主提案を否決したことに安どするよりも、実質経営破たんと同じ状態にある東京電力の惨状を見て原発事業の抱える経営上のリスクを本気で検討するべきではないでしょうか。

国家の政策だからといって逃げるのではなく、巨大なリスクに立ち向かうためには国家に注文をつけるくらい民間企業としての経営力を発揮すべきでしょう。みなさんはどう思われますか?

電力会社の株主総会の行方が注目される中、中部電力の総会アドバイザリーがいい助言をしています。

『中部電力が28日に開く株主総会に向け、投資家向け議決権行使助言会社「日本プロクシーガバナンス研究所(JPG)」が脱原発や中電浜岡原発(静岡県御前崎市)の廃炉を求める株主提案に賛成すべきだとの助言を初めてまとめたことが分かった。JPGの吉岡洋二所長は理由について東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明している。

『中部電力が28日に開く株主総会に向け、投資家向け議決権行使助言会社「日本プロクシーガバナンス研究所(JPG)」が脱原発や中電浜岡原発(静岡県御前崎市)の廃炉を求める株主提案に賛成すべきだとの助言を初めてまとめたことが分かった。JPGの吉岡洋二所長は理由について東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明している。JPGは、株主総会の議案を調査・分析し、顧客の機関投資家に対し保有株式の議決権行使について助言している。中電の株主総会で賛成するよう株主に助言した議案は、▽浜岡原発の廃炉▽巨大地震の予想震源域に原発を設置しないことを定款に明記--など計4件。脱原発を求める個人株主ら93人が提案する見通しだ。

これに対し、中電の取締役会は「原発は電力の安定供給と地球温暖化対策のため必要不可欠だ」として、株主の全提案に反対する方針。定款の変更を伴う議案の可決には、出席株主の3分の2以上の賛成が必要なため、可決のハードルは高い。』(6月28日付毎日新聞)

【脱原発否決】

結局、28日に開催された中部電力や東京電力、九州電力などの大手電力会社の株主総会は過去最長の審議時間ではありましたが、次々と提出された脱原発提案は、すべて否決されました。しかしながら、だからといって原発による発電が株主の信任を得られたと電力会社が結論付けるとしたらそれは電力会社の都合のいい解釈だと思います。

そもそも過去最長とはいえ数時間程度の株主総会での質疑応答だけで原発の安全性などについて真に納得のいく説明など困難でしょうし、当日出席していない多くの株主も電力会社の原発による発電の経営に対する巨大なリスクについてこのままでいいと納得しているわけではないと思います。

この記事にあるアドバイザリー会社は中部電力に対して、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「民間企業が行うには原発事業はリスクが大きすぎる」と説明しているそうですが、これは当然すぎるほどのアドバイスだと思います。中部電力だけでなく、日本全国の電力会社は原発に反対する株主提案を否決したことに安どするよりも、実質経営破たんと同じ状態にある東京電力の惨状を見て原発事業の抱える経営上のリスクを本気で検討するべきではないでしょうか。

国家の政策だからといって逃げるのではなく、巨大なリスクに立ち向かうためには国家に注文をつけるくらい民間企業としての経営力を発揮すべきでしょう。みなさんはどう思われますか?

2011年06月28日

【これが説明会?】

経産省が佐賀市内で玄海原発の運転再開について佐賀県民向けの説明会を開いたそうです。

『九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開問題で、経済産業省は26日、同原発の安全対策などについて住民説明会を開いた。福島第1原発事故後、政府が原発立地自治体で住民説明会を開くのは初めて。経産省側は緊急津波対策など安全性を強調し、運転再開に理解を求めた。だが説明会後、会見した参加住民は「不安が残った」などと述べ、納得していなかった。

『九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開問題で、経済産業省は26日、同原発の安全対策などについて住民説明会を開いた。福島第1原発事故後、政府が原発立地自治体で住民説明会を開くのは初めて。経産省側は緊急津波対策など安全性を強調し、運転再開に理解を求めた。だが説明会後、会見した参加住民は「不安が残った」などと述べ、納得していなかった。

説明会は佐賀市のケーブルテレビ局で約1時間半にわたってあり、20~60代の男女7人が県民代表として参加。「説明番組」と称して県内のケーブルテレビとインターネットで生放送された。

経産省原子力安全・保安院の黒木慎一審議官は、原発事故後の緊急津波対策や老朽化が指摘されている玄海1号機の安全性を説明し、「玄海原発周辺は大きな地震や津波の可能性は高くない」と強調した。参加者からは「未知の活断層はないのか」などの質問が相次いだほか、「玄海原発の運転再開は福島事故の検証が終わってからでもいいのでは」などの疑問も出た。

説明会を巡っては、経産省が地元広告代理店に委託して選んだ県民7人に参加者を限定し、一方的に放送する「番組」になったことから、「国の宣伝」との批判が相次いだ。』(6月26日付毎日新聞)

【変わらない経産省の発想】

このニュースだけでなく、テレビでもケーブルテレビで生中継されたという「佐賀県民向け」という経産省の触れ込みの「説明会」の映像が何十秒間か流されました。これが「佐賀県民向け」の説明会?その佐賀県民というのは経産省が選んだと言う7人だけ。しかも生中継だそうですが、密室で行われた聴聞会を県内のケーブルテレビとインターネットのUtreamで流したというものです。

このニュースだけでなく、テレビでもケーブルテレビで生中継されたという「佐賀県民向け」という経産省の触れ込みの「説明会」の映像が何十秒間か流されました。これが「佐賀県民向け」の説明会?その佐賀県民というのは経産省が選んだと言う7人だけ。しかも生中継だそうですが、密室で行われた聴聞会を県内のケーブルテレビとインターネットのUtreamで流したというものです。

玄海原発の安全性に自信を持っているなら、少数の佐賀県民に限定せずに福岡県にも長崎県にも大分県にも流していただきたいし、日本全国、いや世界でも見れるようにYoutubeも含め、既存のメディアにもすべて公開すべきでしょう。もちろんそれは説明会の映像だけでなく、説明会で経産省側が説明したデータやその根拠などについてもすべて公開するということです。(Ustreamで見たところ、県民の方々の質問に対する経産省の回答は官僚の通り一遍の説明ばかりで、本当に正しいデータなのかどうか口頭や簡単な説明パネルだけでは納得しかねるものも多くありました。こんな説明でよしとするなら説明会などわざわざする必要はないでしょう。)

自信がないから県民を限定したり、時間や媒体を限定したりするのではないかと勘繰りたくなります。そもそもこのような手法は今まで経産省や電力会社が行ってきた原発広報の考え方とほとんど変わらないと思います。自分の都合のいい情報だけを広報するやり方です。自信があれば、素人だけではなく、原発に反対する専門家や市民にもどんなに時間がかかっても説明をするべきではないでしょうか。

こんな広報的な手法を繰り返して、「説明会を何度やりましたから、政府としては説明は尽くしました。したがって、再稼働します。」なんてことをこれから経産省が考えているとしたら、佐賀県民を馬鹿にしているとしか言いようがありません。

全国初のプルサーマルを玄海原発でスタートしたときと同様、佐賀は与しやすいと考えている経産省の考え方が、今度は玄海原発の過酷事故を招くことになるでしょう。それでも佐賀県民の方々、いや福岡も長崎も九州全域の方々はいいのでしょうか?こんな手法を既成事実として認めるべきでは絶対にないと思います。玄海原発で事故を起こさないためには、あらゆる角度からもっと厳しく経産省を追及すべきでしょう。

早く再稼働してほしいと考える福岡県をはじめとする佐賀県以外の県民も企業も無関心でいるのではなく、真剣にこのUstream映像を見てもっと声をあげるべきだと思います。そうでなければ玄海原発で過酷事故が起これば県の垣根なんて意味ないし、事故が起こればすべては後の祭りなのですから。

≪参考≫

・「しっかり聞きたい―玄海原発」(6月26日の経産省による佐賀県民説明会Ustream映像)

経産省が佐賀市内で玄海原発の運転再開について佐賀県民向けの説明会を開いたそうです。

『九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開問題で、経済産業省は26日、同原発の安全対策などについて住民説明会を開いた。福島第1原発事故後、政府が原発立地自治体で住民説明会を開くのは初めて。経産省側は緊急津波対策など安全性を強調し、運転再開に理解を求めた。だが説明会後、会見した参加住民は「不安が残った」などと述べ、納得していなかった。

『九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開問題で、経済産業省は26日、同原発の安全対策などについて住民説明会を開いた。福島第1原発事故後、政府が原発立地自治体で住民説明会を開くのは初めて。経産省側は緊急津波対策など安全性を強調し、運転再開に理解を求めた。だが説明会後、会見した参加住民は「不安が残った」などと述べ、納得していなかった。説明会は佐賀市のケーブルテレビ局で約1時間半にわたってあり、20~60代の男女7人が県民代表として参加。「説明番組」と称して県内のケーブルテレビとインターネットで生放送された。

経産省原子力安全・保安院の黒木慎一審議官は、原発事故後の緊急津波対策や老朽化が指摘されている玄海1号機の安全性を説明し、「玄海原発周辺は大きな地震や津波の可能性は高くない」と強調した。参加者からは「未知の活断層はないのか」などの質問が相次いだほか、「玄海原発の運転再開は福島事故の検証が終わってからでもいいのでは」などの疑問も出た。

説明会を巡っては、経産省が地元広告代理店に委託して選んだ県民7人に参加者を限定し、一方的に放送する「番組」になったことから、「国の宣伝」との批判が相次いだ。』(6月26日付毎日新聞)

【変わらない経産省の発想】

このニュースだけでなく、テレビでもケーブルテレビで生中継されたという「佐賀県民向け」という経産省の触れ込みの「説明会」の映像が何十秒間か流されました。これが「佐賀県民向け」の説明会?その佐賀県民というのは経産省が選んだと言う7人だけ。しかも生中継だそうですが、密室で行われた聴聞会を県内のケーブルテレビとインターネットのUtreamで流したというものです。

このニュースだけでなく、テレビでもケーブルテレビで生中継されたという「佐賀県民向け」という経産省の触れ込みの「説明会」の映像が何十秒間か流されました。これが「佐賀県民向け」の説明会?その佐賀県民というのは経産省が選んだと言う7人だけ。しかも生中継だそうですが、密室で行われた聴聞会を県内のケーブルテレビとインターネットのUtreamで流したというものです。玄海原発の安全性に自信を持っているなら、少数の佐賀県民に限定せずに福岡県にも長崎県にも大分県にも流していただきたいし、日本全国、いや世界でも見れるようにYoutubeも含め、既存のメディアにもすべて公開すべきでしょう。もちろんそれは説明会の映像だけでなく、説明会で経産省側が説明したデータやその根拠などについてもすべて公開するということです。(Ustreamで見たところ、県民の方々の質問に対する経産省の回答は官僚の通り一遍の説明ばかりで、本当に正しいデータなのかどうか口頭や簡単な説明パネルだけでは納得しかねるものも多くありました。こんな説明でよしとするなら説明会などわざわざする必要はないでしょう。)

自信がないから県民を限定したり、時間や媒体を限定したりするのではないかと勘繰りたくなります。そもそもこのような手法は今まで経産省や電力会社が行ってきた原発広報の考え方とほとんど変わらないと思います。自分の都合のいい情報だけを広報するやり方です。自信があれば、素人だけではなく、原発に反対する専門家や市民にもどんなに時間がかかっても説明をするべきではないでしょうか。

こんな広報的な手法を繰り返して、「説明会を何度やりましたから、政府としては説明は尽くしました。したがって、再稼働します。」なんてことをこれから経産省が考えているとしたら、佐賀県民を馬鹿にしているとしか言いようがありません。

全国初のプルサーマルを玄海原発でスタートしたときと同様、佐賀は与しやすいと考えている経産省の考え方が、今度は玄海原発の過酷事故を招くことになるでしょう。それでも佐賀県民の方々、いや福岡も長崎も九州全域の方々はいいのでしょうか?こんな手法を既成事実として認めるべきでは絶対にないと思います。玄海原発で事故を起こさないためには、あらゆる角度からもっと厳しく経産省を追及すべきでしょう。

早く再稼働してほしいと考える福岡県をはじめとする佐賀県以外の県民も企業も無関心でいるのではなく、真剣にこのUstream映像を見てもっと声をあげるべきだと思います。そうでなければ玄海原発で過酷事故が起これば県の垣根なんて意味ないし、事故が起こればすべては後の祭りなのですから。

≪参考≫

・「しっかり聞きたい―玄海原発」(6月26日の経産省による佐賀県民説明会Ustream映像)

2011年06月27日

【谷垣総裁の発言】

開いた口が塞がらないというのは、こういう政党のことを言うのだと改めて思います。

開いた口が塞がらないというのは、こういう政党のことを言うのだと改めて思います。

『自民党の谷垣総裁は25日、鹿児島市で記者会見し、定期検査により停止中の各地の原子力発電所について、「検査した後に『再稼働が必要ではない』と言ったら、全部の原発を止めなければならなくなる。

それでは(電力供給は)とてももたない」と述べ、再稼働が必要だとする見解を示した。再稼働の前提となる安全確認については、「国が責任を持ち、基準をはっきり示さなければならない」と指摘した。』(6月25日付読売新聞)

【世界最悪の政党】

6月14日に自民党の石原幹事長が原発に対する世論の動きを見て、「集団ヒステリー状態」だと発言して呆れていたら、今度は谷垣総裁が「原発の再稼働は必要」との見解を示しました。正直言って、幹事長も総裁も原発に関する限り何もわかっていないか、もっと悪質でわかっていないふりをして開き直っているかどちらかでしょう。この政党の政治生命はもうとっくに終わっていると改めて感じました。現在政権与党にある民主党だってひどいものですが、少なくとも福島第一原発の核惨事を政府として経験して必死でもがいているという点では外野にいて無責任を決め込んでいる自民党よりマシでしょう。

なぜならば、福島第一原発の核惨事を受けて、福島の住民の方だけでなく、全国の原発がある地域、そして多くの国民の不安感を真摯に受け止めていればこんな発言は出来ないからです。原発の再稼働が必要だと言う前に先ず福島第一原発の核惨事を引き起こしたのは、過去数十年間にわたって政権与党の座にあって原発に絡む利権だけを追求し、住民の安全をないがしろにしてきた自民党にあるということをしっかり自民党自身で総括して、国民に謝罪し、その上で何故原発が必要なのかをあらゆるデータを示して明確な根拠を示すべきでしょう。

今までウソをつき続けてきたために、過去の与党としての責任に対する反省もなく、原発の必要性についても明確な根拠が示せないからこそ、上滑りで経産省の受け売りのような発言しか出来ないのです。

おそらく原発利権に絡んでなくて、原発のことを明確に説明できるのは河野太郎氏くらいしかいないのではないでしょうか。そんな政党にエネルギー政策を語る資格はないと思います。

≪参考≫

・「集団ヒステリーはどっちか―自民党幹事長の暴言」・・・6月15日付の僕のブログ記事

開いた口が塞がらないというのは、こういう政党のことを言うのだと改めて思います。

開いた口が塞がらないというのは、こういう政党のことを言うのだと改めて思います。『自民党の谷垣総裁は25日、鹿児島市で記者会見し、定期検査により停止中の各地の原子力発電所について、「検査した後に『再稼働が必要ではない』と言ったら、全部の原発を止めなければならなくなる。

それでは(電力供給は)とてももたない」と述べ、再稼働が必要だとする見解を示した。再稼働の前提となる安全確認については、「国が責任を持ち、基準をはっきり示さなければならない」と指摘した。』(6月25日付読売新聞)

【世界最悪の政党】

6月14日に自民党の石原幹事長が原発に対する世論の動きを見て、「集団ヒステリー状態」だと発言して呆れていたら、今度は谷垣総裁が「原発の再稼働は必要」との見解を示しました。正直言って、幹事長も総裁も原発に関する限り何もわかっていないか、もっと悪質でわかっていないふりをして開き直っているかどちらかでしょう。この政党の政治生命はもうとっくに終わっていると改めて感じました。現在政権与党にある民主党だってひどいものですが、少なくとも福島第一原発の核惨事を政府として経験して必死でもがいているという点では外野にいて無責任を決め込んでいる自民党よりマシでしょう。

なぜならば、福島第一原発の核惨事を受けて、福島の住民の方だけでなく、全国の原発がある地域、そして多くの国民の不安感を真摯に受け止めていればこんな発言は出来ないからです。原発の再稼働が必要だと言う前に先ず福島第一原発の核惨事を引き起こしたのは、過去数十年間にわたって政権与党の座にあって原発に絡む利権だけを追求し、住民の安全をないがしろにしてきた自民党にあるということをしっかり自民党自身で総括して、国民に謝罪し、その上で何故原発が必要なのかをあらゆるデータを示して明確な根拠を示すべきでしょう。

今までウソをつき続けてきたために、過去の与党としての責任に対する反省もなく、原発の必要性についても明確な根拠が示せないからこそ、上滑りで経産省の受け売りのような発言しか出来ないのです。

おそらく原発利権に絡んでなくて、原発のことを明確に説明できるのは河野太郎氏くらいしかいないのではないでしょうか。そんな政党にエネルギー政策を語る資格はないと思います。

≪参考≫

・「集団ヒステリーはどっちか―自民党幹事長の暴言」・・・6月15日付の僕のブログ記事

2011年06月24日

【姑息な一手】

東電にすべての責任を押し付けた後、経産省が原発温存のために動き始めたようです。

『福島第1原発事故を受けてエネルギー政策の見直しが進む中、経済産業省が6月中に新たな審議会を設置、原子力発電をエネルギー供給の「3本柱の一つとする」との方針で政策の基本的方向を検討することが21日、分かった。

『福島第1原発事故を受けてエネルギー政策の見直しが進む中、経済産業省が6月中に新たな審議会を設置、原子力発電をエネルギー供給の「3本柱の一つとする」との方針で政策の基本的方向を検討することが21日、分かった。

菅直人首相が、原発14基の新増設を含むエネルギー基本計画の全面見直しを決定。国家戦略室に「エネルギー・環境会議」を設置し、再生可能エネルギー導入を加速する「革新的エネルギー・環境戦略」の策定を始めるなど、従来と異なる形で政策が検討されている。経産省は「電力の安定供給のため当面、原発は不可欠」としており、政策の再検討の中で主導権を握り、原発政策を維持するのが狙いとみられる。

新設するのは総合資源エネルギー調査会に置く「基本問題委員会」で、委員長には三村明夫・新日鉄会長が就任する方向。委員には環境関係の研究者も加える予定で「閉鎖的」との批判をかわす狙いとみられるが、これまでと同様に審議会で政策を議論する方法には批判が出そうだ。

委員会設置に向けた経産省の内部文書によると、「震災を踏まえた今後のエネルギー政策の基本的視点」として、柱を四つ挙げている。供給側は「化石燃料、原子力、再生可能エネルギー」の三つ、需要側は「省エネルギー」。』(6月21日付中日新聞)

【官僚の常とう手段】

御用学者など自分たちの言いなりになりそうな「先生方」を委員に並べて、審議内容から結論まですべて事務局が事前におぜん立てして、自分たちの望む結論を引き出す。そのための官僚の常とう手段と言われているのが、いわゆる審議会方式です。たとえ一部の先生方は反対しても審議会が終わって法律を作る段になれば何とでも出来る。これほど国民を馬鹿にしたやり方が今でもまかり通っているのがニッポンなのです。

そして猛烈な放射能を放出・拡散し、周辺に住む人々の健康も人生も将来設計も家族もすべて無茶苦茶にしてしまった福島第一原発の核惨事という人災を経験しても、利権のかたまりとなっている原発の維持は経産省にとって死活問題なのです。住民や国民の命などなんとも思っていないのです。まるで太平洋戦争の大本営さながらです。

数日前、本屋で浜岡原発差止訴訟弁護団長を務める辣腕弁護士・河合弘之さんと作家の大下英治さんの対談をおさめた「脱原発」(2011年6月26日第一刷発行、青志社刊)を読んで感動しました。そこには連敗続きの原発差止裁判をものともせず長年電力会社や御用学者、国、そして裁判そのものと闘ってきた河合弁護士の身体を張った闘いが語られています。河合弁護士はつい先日、原発訴訟で全国脱原発弁護団を結成し日本全国の原発が止まるまで闘うと宣言されました。その河合氏も原発に対する国民の意識が3/11を境に大きく変化したと言われています。

数日前、本屋で浜岡原発差止訴訟弁護団長を務める辣腕弁護士・河合弘之さんと作家の大下英治さんの対談をおさめた「脱原発」(2011年6月26日第一刷発行、青志社刊)を読んで感動しました。そこには連敗続きの原発差止裁判をものともせず長年電力会社や御用学者、国、そして裁判そのものと闘ってきた河合弁護士の身体を張った闘いが語られています。河合弁護士はつい先日、原発訴訟で全国脱原発弁護団を結成し日本全国の原発が止まるまで闘うと宣言されました。その河合氏も原発に対する国民の意識が3/11を境に大きく変化したと言われています。

まさにそうなりつつあると僕も実感します。官僚や電力会社といった「原子力ムラ」の人間たちが国民の命を愚弄し続けることがいつまでも許されるはずはありません。

ただし、それは時間との闘いです。次なる事故で国家が壊滅するか、正義が勝ってその前に原発が止まるかのギリギリの局面に今僕たち国民は立たされているのだと思います。

東電にすべての責任を押し付けた後、経産省が原発温存のために動き始めたようです。

『福島第1原発事故を受けてエネルギー政策の見直しが進む中、経済産業省が6月中に新たな審議会を設置、原子力発電をエネルギー供給の「3本柱の一つとする」との方針で政策の基本的方向を検討することが21日、分かった。

『福島第1原発事故を受けてエネルギー政策の見直しが進む中、経済産業省が6月中に新たな審議会を設置、原子力発電をエネルギー供給の「3本柱の一つとする」との方針で政策の基本的方向を検討することが21日、分かった。菅直人首相が、原発14基の新増設を含むエネルギー基本計画の全面見直しを決定。国家戦略室に「エネルギー・環境会議」を設置し、再生可能エネルギー導入を加速する「革新的エネルギー・環境戦略」の策定を始めるなど、従来と異なる形で政策が検討されている。経産省は「電力の安定供給のため当面、原発は不可欠」としており、政策の再検討の中で主導権を握り、原発政策を維持するのが狙いとみられる。

新設するのは総合資源エネルギー調査会に置く「基本問題委員会」で、委員長には三村明夫・新日鉄会長が就任する方向。委員には環境関係の研究者も加える予定で「閉鎖的」との批判をかわす狙いとみられるが、これまでと同様に審議会で政策を議論する方法には批判が出そうだ。

委員会設置に向けた経産省の内部文書によると、「震災を踏まえた今後のエネルギー政策の基本的視点」として、柱を四つ挙げている。供給側は「化石燃料、原子力、再生可能エネルギー」の三つ、需要側は「省エネルギー」。』(6月21日付中日新聞)

【官僚の常とう手段】

御用学者など自分たちの言いなりになりそうな「先生方」を委員に並べて、審議内容から結論まですべて事務局が事前におぜん立てして、自分たちの望む結論を引き出す。そのための官僚の常とう手段と言われているのが、いわゆる審議会方式です。たとえ一部の先生方は反対しても審議会が終わって法律を作る段になれば何とでも出来る。これほど国民を馬鹿にしたやり方が今でもまかり通っているのがニッポンなのです。

そして猛烈な放射能を放出・拡散し、周辺に住む人々の健康も人生も将来設計も家族もすべて無茶苦茶にしてしまった福島第一原発の核惨事という人災を経験しても、利権のかたまりとなっている原発の維持は経産省にとって死活問題なのです。住民や国民の命などなんとも思っていないのです。まるで太平洋戦争の大本営さながらです。

数日前、本屋で浜岡原発差止訴訟弁護団長を務める辣腕弁護士・河合弘之さんと作家の大下英治さんの対談をおさめた「脱原発」(2011年6月26日第一刷発行、青志社刊)を読んで感動しました。そこには連敗続きの原発差止裁判をものともせず長年電力会社や御用学者、国、そして裁判そのものと闘ってきた河合弁護士の身体を張った闘いが語られています。河合弁護士はつい先日、原発訴訟で全国脱原発弁護団を結成し日本全国の原発が止まるまで闘うと宣言されました。その河合氏も原発に対する国民の意識が3/11を境に大きく変化したと言われています。

数日前、本屋で浜岡原発差止訴訟弁護団長を務める辣腕弁護士・河合弘之さんと作家の大下英治さんの対談をおさめた「脱原発」(2011年6月26日第一刷発行、青志社刊)を読んで感動しました。そこには連敗続きの原発差止裁判をものともせず長年電力会社や御用学者、国、そして裁判そのものと闘ってきた河合弁護士の身体を張った闘いが語られています。河合弁護士はつい先日、原発訴訟で全国脱原発弁護団を結成し日本全国の原発が止まるまで闘うと宣言されました。その河合氏も原発に対する国民の意識が3/11を境に大きく変化したと言われています。まさにそうなりつつあると僕も実感します。官僚や電力会社といった「原子力ムラ」の人間たちが国民の命を愚弄し続けることがいつまでも許されるはずはありません。

ただし、それは時間との闘いです。次なる事故で国家が壊滅するか、正義が勝ってその前に原発が止まるかのギリギリの局面に今僕たち国民は立たされているのだと思います。

2011年06月23日

【原発が遊園地?】

ドイツの奇想天外な発想に正直驚かされます。

『ドイツ西部カルカーの原発跡地に造られた遊園地「ワンダーランド・カルカー」では、高速増殖炉として建設された施設が、現在ではメリーゴーラウンドとして第2の人生を送っている。

『ドイツ西部カルカーの原発跡地に造られた遊園地「ワンダーランド・カルカー」では、高速増殖炉として建設された施設が、現在ではメリーゴーラウンドとして第2の人生を送っている。

東京電力福島第1原発の事故を受けて反原発の世論が高まる中、ドイツ政府は今月に入り、2022年までに国内すべての原発を停止にする方針を決定。運転停止後の原発施設をどうするのかが今後の焦点となる。

カルカー高速増殖炉は完成後に一度も運転することなく廃止となり、1995年にオランダの投資家が買収。その後テーマパークとして生まれ代わり、現在では年間約60万人が訪れているという。』(6月21日付ロイター通信)

【明と暗】

なんと、かつての高速増殖炉がメリーゴーラウンドとして子供たちに親しまれているというのです。一度も稼働することがなかったので遊園地として再生できたのでしょうが、いづれにしても日本でこんな発想が出てくるでしょうか?答えは「否」です。

なんと、かつての高速増殖炉がメリーゴーラウンドとして子供たちに親しまれているというのです。一度も稼働することがなかったので遊園地として再生できたのでしょうが、いづれにしても日本でこんな発想が出てくるでしょうか?答えは「否」です。

※写真は元の炉内から見上げたメリーゴーラウンド

日本の高速増殖炉は福井県の敦賀市にありますが、あまりの危険性と将来性のなさに世界ではどこの国も高速増殖炉から撤退しているというのに、日本だけがナトリウム漏れ事故をはじめとして何度も何度も事故を起こしながら、今も危険なまま運転もできずに捨て置かれているというのが現実です。もちろん住民に対する十分な情報公開も行われず、事故の情報はブラックボックスそのものです。子供が近づくなんて発想自体がありません。

高速増殖炉もんじゅにしても福島第一原発にしても、日本の55基の原発はある意味、放射能の影響を最も受ける子供たちにとっては悪魔のような存在ではないでしょうか。

高速増殖炉もんじゅにしても福島第一原発にしても、日本の55基の原発はある意味、放射能の影響を最も受ける子供たちにとっては悪魔のような存在ではないでしょうか。

その過ちを認めて高速増殖炉からは早々に撤退し、3/11後は原発そのものからも撤退を決断したドイツ。このドイツのメリーゴーラウンドに「変身」した高速増殖炉を「明」とすれば、日本のもんじゅや大量の放射能をまき散らし続けて暴走し続けている福島第一原発は「暗」でしょう。

第二次世界大戦で敗戦したドイツと日本。なぜこうまで違ってしまったのでしょうか。深く、深く考えるべき二つの国の「かたち」だと思います。

ドイツの奇想天外な発想に正直驚かされます。

『ドイツ西部カルカーの原発跡地に造られた遊園地「ワンダーランド・カルカー」では、高速増殖炉として建設された施設が、現在ではメリーゴーラウンドとして第2の人生を送っている。

『ドイツ西部カルカーの原発跡地に造られた遊園地「ワンダーランド・カルカー」では、高速増殖炉として建設された施設が、現在ではメリーゴーラウンドとして第2の人生を送っている。東京電力福島第1原発の事故を受けて反原発の世論が高まる中、ドイツ政府は今月に入り、2022年までに国内すべての原発を停止にする方針を決定。運転停止後の原発施設をどうするのかが今後の焦点となる。

カルカー高速増殖炉は完成後に一度も運転することなく廃止となり、1995年にオランダの投資家が買収。その後テーマパークとして生まれ代わり、現在では年間約60万人が訪れているという。』(6月21日付ロイター通信)

【明と暗】

※写真は元の炉内から見上げたメリーゴーラウンド

日本の高速増殖炉は福井県の敦賀市にありますが、あまりの危険性と将来性のなさに世界ではどこの国も高速増殖炉から撤退しているというのに、日本だけがナトリウム漏れ事故をはじめとして何度も何度も事故を起こしながら、今も危険なまま運転もできずに捨て置かれているというのが現実です。もちろん住民に対する十分な情報公開も行われず、事故の情報はブラックボックスそのものです。子供が近づくなんて発想自体がありません。

高速増殖炉もんじゅにしても福島第一原発にしても、日本の55基の原発はある意味、放射能の影響を最も受ける子供たちにとっては悪魔のような存在ではないでしょうか。

高速増殖炉もんじゅにしても福島第一原発にしても、日本の55基の原発はある意味、放射能の影響を最も受ける子供たちにとっては悪魔のような存在ではないでしょうか。その過ちを認めて高速増殖炉からは早々に撤退し、3/11後は原発そのものからも撤退を決断したドイツ。このドイツのメリーゴーラウンドに「変身」した高速増殖炉を「明」とすれば、日本のもんじゅや大量の放射能をまき散らし続けて暴走し続けている福島第一原発は「暗」でしょう。

第二次世界大戦で敗戦したドイツと日本。なぜこうまで違ってしまったのでしょうか。深く、深く考えるべき二つの国の「かたち」だと思います。

2011年06月22日

【IAEA会合始まる】

国際原子力機関(IAEA)の閣僚級会合が6月20日ウィーンで始まった。

『東京電力福島第1原発の事故を受け、原発の安全性強化を協議する国際原子力機関(IAEA)閣僚級会合が20日、ウィーンで5日間の日程で始まった。海江田万里経済産業相が事故の経緯と日本の取り組みを説明。シビアアクシデント(重大事故)対策などの安全技術に関する研究を国際的な共同プロジェクトとして提案した。

『東京電力福島第1原発の事故を受け、原発の安全性強化を協議する国際原子力機関(IAEA)閣僚級会合が20日、ウィーンで5日間の日程で始まった。海江田万里経済産業相が事故の経緯と日本の取り組みを説明。シビアアクシデント(重大事故)対策などの安全技術に関する研究を国際的な共同プロジェクトとして提案した。

経産相は事故に関し(1)原子炉冷却(2)放射性物質の拡散抑止(3)集中的な監視(4)食品・工業製品および労働者の安全確保―といった四つの課題に取り組む決意を表明。「国際社会に速やかに情報を提供する」と改めて約束した。

また、事故を教訓に、大規模な自然災害と原子力事故が同時に発生した場合を想定した体制整備が必要と指摘。原子力安全規制の見直しの検討に着手する考えを表明するとともに「IAEAの安全基準強化に最大限貢献する」と述べた。

一方、浜岡原発以外の原発は「運転継続や起動に安全上の支障はない」と説明し、日本の原発政策に理解を求めた。』(6月20日付時事通信)

【すべては「原子力」ありき】

それにしても海江田経済産業相の発言に、経済産業省という役所の巨大な権力をまざまざと見せつけられます。何度も言いますが、チェルノブイリ原発事故に匹敵する、あるいはそれ以上の被害が今、そしてこれからも想定される福島第一原発の核惨事を経ても、まだ日本政府は「浜岡原発以外の原発は運転継続や起動に安全上の支障はない」と何の根拠も示さずに強弁しているのです。今回の事故で原子力に懐疑的となった菅政権をしてもそうなのです。

もちろん、IAEAそのものが世界の原子力の平和利用を促進するという大義名分のもとに原子力産業の維持・発展と原子力の軍事転用を防止する目的でアメリカの肝入りで設立された国際機関ですから、「まず原発ありき」というのは日本だけではないということも忘れてはいけません。

しかし、広島・長崎の原爆投下を経験してもなお、今度は自らの手で自国の住民の命を平然と脅かし、大切な国土を放射能まみれにしてしまうニッポンの政府、原子力産業、原子力ムラの人間達。なんの反省もなく再び原子力にしがみつこうとするその言動には本当に背筋が寒くなります。その象徴が今回の日本政府のIAEAでの発言に僕には思えてなりません。おそるべきは原子力という巨大技術ではなく、住民の命などものともしない人間の強欲なのかもしれません。

国際原子力機関(IAEA)の閣僚級会合が6月20日ウィーンで始まった。

『東京電力福島第1原発の事故を受け、原発の安全性強化を協議する国際原子力機関(IAEA)閣僚級会合が20日、ウィーンで5日間の日程で始まった。海江田万里経済産業相が事故の経緯と日本の取り組みを説明。シビアアクシデント(重大事故)対策などの安全技術に関する研究を国際的な共同プロジェクトとして提案した。

『東京電力福島第1原発の事故を受け、原発の安全性強化を協議する国際原子力機関(IAEA)閣僚級会合が20日、ウィーンで5日間の日程で始まった。海江田万里経済産業相が事故の経緯と日本の取り組みを説明。シビアアクシデント(重大事故)対策などの安全技術に関する研究を国際的な共同プロジェクトとして提案した。経産相は事故に関し(1)原子炉冷却(2)放射性物質の拡散抑止(3)集中的な監視(4)食品・工業製品および労働者の安全確保―といった四つの課題に取り組む決意を表明。「国際社会に速やかに情報を提供する」と改めて約束した。

また、事故を教訓に、大規模な自然災害と原子力事故が同時に発生した場合を想定した体制整備が必要と指摘。原子力安全規制の見直しの検討に着手する考えを表明するとともに「IAEAの安全基準強化に最大限貢献する」と述べた。

一方、浜岡原発以外の原発は「運転継続や起動に安全上の支障はない」と説明し、日本の原発政策に理解を求めた。』(6月20日付時事通信)

【すべては「原子力」ありき】

それにしても海江田経済産業相の発言に、経済産業省という役所の巨大な権力をまざまざと見せつけられます。何度も言いますが、チェルノブイリ原発事故に匹敵する、あるいはそれ以上の被害が今、そしてこれからも想定される福島第一原発の核惨事を経ても、まだ日本政府は「浜岡原発以外の原発は運転継続や起動に安全上の支障はない」と何の根拠も示さずに強弁しているのです。今回の事故で原子力に懐疑的となった菅政権をしてもそうなのです。

もちろん、IAEAそのものが世界の原子力の平和利用を促進するという大義名分のもとに原子力産業の維持・発展と原子力の軍事転用を防止する目的でアメリカの肝入りで設立された国際機関ですから、「まず原発ありき」というのは日本だけではないということも忘れてはいけません。

しかし、広島・長崎の原爆投下を経験してもなお、今度は自らの手で自国の住民の命を平然と脅かし、大切な国土を放射能まみれにしてしまうニッポンの政府、原子力産業、原子力ムラの人間達。なんの反省もなく再び原子力にしがみつこうとするその言動には本当に背筋が寒くなります。その象徴が今回の日本政府のIAEAでの発言に僕には思えてなりません。おそるべきは原子力という巨大技術ではなく、住民の命などものともしない人間の強欲なのかもしれません。

2011年06月21日

【拙速】

海江田経産相が原発立地県に原発の再稼働要請に動くそうです。

『海江田万里経済産業相は18日、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、全国の原発に指示した追加安全対策が、実施済みであることを確認したと発表した。併せて、定期検査を終えた原発の再稼働を認めるよう要請する方針を表明したが、立地する自治体の理解を得られるどうかは依然不透明だ。

『海江田万里経済産業相は18日、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、全国の原発に指示した追加安全対策が、実施済みであることを確認したと発表した。併せて、定期検査を終えた原発の再稼働を認めるよう要請する方針を表明したが、立地する自治体の理解を得られるどうかは依然不透明だ。

「電力の供給不安は、日本企業を海外に退避させ、産業の空洞化を招く恐れがある」。経産相は18日の臨時記者会見でこう指摘し、自治体に理解を求めるため、自ら出向いて説明することに意欲を示した。経産省によると、定期検査後の再稼働が遅れている原発は関西電力美浜原発1号機など5基。夏には、さらに6基が検査後の再稼働を控えている。

「(電力不足を回避するために)スケジュールありき的な発想はよくない」。原発を抱える道県でつくる「原子力発電関係団体協議会」の三村申吾会長(青森県知事)は、以前からこう強調し、政府の出方を強くけん制してきた。中部電力浜岡原発の全面停止を要請する一方、他の原発を安全と結論付ける政府の立場は、周辺住民をはじめ地元には理解しにくいのが実情だ。』(6月18日付時事通信)

【批判続出】

この経済産業相の発表に対して原発立地県の知事からは批判が噴出しているそうです。福井県や大阪府をはじめ、知事たちは過酷事故対策が適切とした経産相発表に根拠がまだ明確でないと説明を求めており、これから海江田大臣の各地の訪問時には紛糾することが予想されています。当然でしょう。

福島第一原発の事故原因さえ特定されていないのに、地震対策は示さずに津波対策に偏った一夜漬けのような安全対策では誰も信じないのは当然です。しかも福島第一原発では汚染水処理装置も5時間でストップ、トラブル続きで事故収拾の見通しも立たないという状況下です。

申し訳ないけど、経産省のあせりは夏の電力不足懸念を材料に停止中の原発を再稼働させて、原発稼働容認の既成事実を積み上げようとしているとしか思えません。住民の安全など二の次だというのは明白です。

経産相は近く福井県と九州を訪問するそうですが、強硬に反対している福井県知事の説得は真っ先に必要と考えているからでしょうが、九州については比較的説得が容易にできると踏んでいて、九州を突破口にしたいとの思惑があるのかもしれません。住民の安全よりも何が何でも原発の稼働を優先しようとする経産省の姿勢には強い懸念を感じます。

海江田経産相が原発立地県に原発の再稼働要請に動くそうです。

『海江田万里経済産業相は18日、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、全国の原発に指示した追加安全対策が、実施済みであることを確認したと発表した。併せて、定期検査を終えた原発の再稼働を認めるよう要請する方針を表明したが、立地する自治体の理解を得られるどうかは依然不透明だ。

『海江田万里経済産業相は18日、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、全国の原発に指示した追加安全対策が、実施済みであることを確認したと発表した。併せて、定期検査を終えた原発の再稼働を認めるよう要請する方針を表明したが、立地する自治体の理解を得られるどうかは依然不透明だ。「電力の供給不安は、日本企業を海外に退避させ、産業の空洞化を招く恐れがある」。経産相は18日の臨時記者会見でこう指摘し、自治体に理解を求めるため、自ら出向いて説明することに意欲を示した。経産省によると、定期検査後の再稼働が遅れている原発は関西電力美浜原発1号機など5基。夏には、さらに6基が検査後の再稼働を控えている。

「(電力不足を回避するために)スケジュールありき的な発想はよくない」。原発を抱える道県でつくる「原子力発電関係団体協議会」の三村申吾会長(青森県知事)は、以前からこう強調し、政府の出方を強くけん制してきた。中部電力浜岡原発の全面停止を要請する一方、他の原発を安全と結論付ける政府の立場は、周辺住民をはじめ地元には理解しにくいのが実情だ。』(6月18日付時事通信)

【批判続出】

この経済産業相の発表に対して原発立地県の知事からは批判が噴出しているそうです。福井県や大阪府をはじめ、知事たちは過酷事故対策が適切とした経産相発表に根拠がまだ明確でないと説明を求めており、これから海江田大臣の各地の訪問時には紛糾することが予想されています。当然でしょう。

福島第一原発の事故原因さえ特定されていないのに、地震対策は示さずに津波対策に偏った一夜漬けのような安全対策では誰も信じないのは当然です。しかも福島第一原発では汚染水処理装置も5時間でストップ、トラブル続きで事故収拾の見通しも立たないという状況下です。

申し訳ないけど、経産省のあせりは夏の電力不足懸念を材料に停止中の原発を再稼働させて、原発稼働容認の既成事実を積み上げようとしているとしか思えません。住民の安全など二の次だというのは明白です。

経産相は近く福井県と九州を訪問するそうですが、強硬に反対している福井県知事の説得は真っ先に必要と考えているからでしょうが、九州については比較的説得が容易にできると踏んでいて、九州を突破口にしたいとの思惑があるのかもしれません。住民の安全よりも何が何でも原発の稼働を優先しようとする経産省の姿勢には強い懸念を感じます。

2011年06月20日

【重い提案】

次は大阪市長が「脱原発」を提案するそうです。

『大阪市の平松邦夫市長は17日の定例会見で、20日に会談する関西電力の八木誠社長に対し、「脱原発」を提案する考えを明らかにした。同市は出資比率が9.37%の筆頭株主。「『脱原発を目指し、皆さん力を合わせませんか』と言うべき時だ。こちらの思いを届けるのも株主であり、行政の責任」と話しており、平松市長の発言は、関電の今後の原発を巡る判断に影響を与えそうだ。

『大阪市の平松邦夫市長は17日の定例会見で、20日に会談する関西電力の八木誠社長に対し、「脱原発」を提案する考えを明らかにした。同市は出資比率が9.37%の筆頭株主。「『脱原発を目指し、皆さん力を合わせませんか』と言うべき時だ。こちらの思いを届けるのも株主であり、行政の責任」と話しており、平松市長の発言は、関電の今後の原発を巡る判断に影響を与えそうだ。

平松市長は原発について、「今すぐすべてを止めるべきだと言うつもりはない」としながらも、「安全でクリーンとの神話がもろくも崩れた。核廃棄物、使用済み核燃料をどうやって鎮めるのか。本当に確立された技術があるのかも定かでない」と原発に頼り続けることの危険性を指摘。その上で「火山列島の上に箱だけが頑丈な原発があり、それを冷やす装置もないことを知った。唯一の被爆国として、地球環境や科学技術に大きなメッセージを発すべき時だ」と述べた。

今後、市としても太陽光やごみ焼却排熱を活用したエネルギー供給システムの構築に取り組むという。「次世代エネルギーの開発にシフトするのが政治の役目。国には方向性を早く示してほしい」と語った。

平松市長は20日午前に関電本店を訪れ、八木社長にこうした考えを伝える。また、関電の15%節電要請に関し「市民生活に大きな影響を及ぼす」とし、業種や時間帯に応じた目標数値を示すことも求める方針だ。』(6月17日付毎日新聞)

【流れが変わる】

今回の大阪市長の発言といい、橋下大阪知事の動きといい、はたまた13基もの原発を抱える福井県知事の発言と言い、大阪そして関西地域では行政が先頭に立って関電に脱原発への方向転換を求めているように見えます。これに産業界が加われば本当に日本は地方から脱原発への流れが加速していくことでしょう。黙ってても新規の原発建設がほぼ困難となっている現状では各地の既存の原発は次々と廃炉になっていき、原発への依存度はどんどん下がって行くでしょう。しかし、それでは次の地震、次の津波、そして自然災害によらない過酷事故が起これば福島以上の事故が日本全体を襲うのに間に合わない可能性が高いのです。

地方の首長や経済界が地域住民の安全を最優先に考えて脱原発に向けて動き出せば、経産省を頂点とする原子力村を変えていくことも可能だと思います。そういう意味で大阪、関西の動きは本当に頼もしい限りです。

【鈍い九州】

それに比べて脱原発に向けた動きが見えない九州。これは福島第一原発の核惨事が起きた時から僕が懸念していたことが現実になっているからだと思っています。それは何か?

それに比べて脱原発に向けた動きが見えない九州。これは福島第一原発の核惨事が起きた時から僕が懸念していたことが現実になっているからだと思っています。それは何か?

端的に言うと、九州は福島から千キロ近く離れているために事故が起こったときに福島や関東と危機感を共有しなかったことです。(この点については、3月27日付の僕のブログ記事「原発事故後に見えてきたもの―福島第一原発」の「3. 福島、首都圏、九州の温度差」で書きました。)

すなわち、僕ら一般人もそうですが、今でも福島や関東に比べると九州においては電力会社も産業界も行政も危機感が薄いのです。危機感というのはもちろん原発に依存することによる過酷事故の可能性であり、電力不足への危機感でもあります。ただ電力不足に関しては、チェルノブイリ事故後、過酷事故への反省もなく安全神話を広めて強引に原発依存を強め、ガスタービン発電や自然エネルギー比率を高めてこなかったツケが今電力会社と政府に回ってきたわけであり、当然のことながらそのツケを国民に回すのではなく自助努力で解決していくべきものです。原発が稼働しないと電力不足になるとか、計画停電だとか言って国民を脅すのは言語道断でしょう。死に物狂いで住民の安全を守り、且つ電力を安定供給していくのが電力会社、政府、そしてウソをつき続けてきた原子力村の責務です。

原発に依存せざるを得ない地域経済の厳しい現実から、玄海町長は玄海原発の再開を容認、佐賀県知事も容認の方向、玄海原発から50キロしか離れていない福岡市、福岡県の行政も経済界も原発に関してはダンマリを決め込んでいます。川内原発のある鹿児島もその近隣県も同じです。危機感のなさは深刻だと思います。この危機感の薄さが、地震や津波がなくても福島以上の原発の過酷事故の九州での発生につながって行くのではないかと危惧します。災害というのは思いもかけないところから、思いもかけない時にやってくるのです。そしてそれが原発事故という人災の場合には言い訳しても救いようがありません。言い訳するときにはすでにその土地は放射能にまみれているのですから。

次は大阪市長が「脱原発」を提案するそうです。

『大阪市の平松邦夫市長は17日の定例会見で、20日に会談する関西電力の八木誠社長に対し、「脱原発」を提案する考えを明らかにした。同市は出資比率が9.37%の筆頭株主。「『脱原発を目指し、皆さん力を合わせませんか』と言うべき時だ。こちらの思いを届けるのも株主であり、行政の責任」と話しており、平松市長の発言は、関電の今後の原発を巡る判断に影響を与えそうだ。

『大阪市の平松邦夫市長は17日の定例会見で、20日に会談する関西電力の八木誠社長に対し、「脱原発」を提案する考えを明らかにした。同市は出資比率が9.37%の筆頭株主。「『脱原発を目指し、皆さん力を合わせませんか』と言うべき時だ。こちらの思いを届けるのも株主であり、行政の責任」と話しており、平松市長の発言は、関電の今後の原発を巡る判断に影響を与えそうだ。平松市長は原発について、「今すぐすべてを止めるべきだと言うつもりはない」としながらも、「安全でクリーンとの神話がもろくも崩れた。核廃棄物、使用済み核燃料をどうやって鎮めるのか。本当に確立された技術があるのかも定かでない」と原発に頼り続けることの危険性を指摘。その上で「火山列島の上に箱だけが頑丈な原発があり、それを冷やす装置もないことを知った。唯一の被爆国として、地球環境や科学技術に大きなメッセージを発すべき時だ」と述べた。

今後、市としても太陽光やごみ焼却排熱を活用したエネルギー供給システムの構築に取り組むという。「次世代エネルギーの開発にシフトするのが政治の役目。国には方向性を早く示してほしい」と語った。

平松市長は20日午前に関電本店を訪れ、八木社長にこうした考えを伝える。また、関電の15%節電要請に関し「市民生活に大きな影響を及ぼす」とし、業種や時間帯に応じた目標数値を示すことも求める方針だ。』(6月17日付毎日新聞)

【流れが変わる】

今回の大阪市長の発言といい、橋下大阪知事の動きといい、はたまた13基もの原発を抱える福井県知事の発言と言い、大阪そして関西地域では行政が先頭に立って関電に脱原発への方向転換を求めているように見えます。これに産業界が加われば本当に日本は地方から脱原発への流れが加速していくことでしょう。黙ってても新規の原発建設がほぼ困難となっている現状では各地の既存の原発は次々と廃炉になっていき、原発への依存度はどんどん下がって行くでしょう。しかし、それでは次の地震、次の津波、そして自然災害によらない過酷事故が起これば福島以上の事故が日本全体を襲うのに間に合わない可能性が高いのです。

地方の首長や経済界が地域住民の安全を最優先に考えて脱原発に向けて動き出せば、経産省を頂点とする原子力村を変えていくことも可能だと思います。そういう意味で大阪、関西の動きは本当に頼もしい限りです。

【鈍い九州】

それに比べて脱原発に向けた動きが見えない九州。これは福島第一原発の核惨事が起きた時から僕が懸念していたことが現実になっているからだと思っています。それは何か?

それに比べて脱原発に向けた動きが見えない九州。これは福島第一原発の核惨事が起きた時から僕が懸念していたことが現実になっているからだと思っています。それは何か?端的に言うと、九州は福島から千キロ近く離れているために事故が起こったときに福島や関東と危機感を共有しなかったことです。(この点については、3月27日付の僕のブログ記事「原発事故後に見えてきたもの―福島第一原発」の「3. 福島、首都圏、九州の温度差」で書きました。)

すなわち、僕ら一般人もそうですが、今でも福島や関東に比べると九州においては電力会社も産業界も行政も危機感が薄いのです。危機感というのはもちろん原発に依存することによる過酷事故の可能性であり、電力不足への危機感でもあります。ただ電力不足に関しては、チェルノブイリ事故後、過酷事故への反省もなく安全神話を広めて強引に原発依存を強め、ガスタービン発電や自然エネルギー比率を高めてこなかったツケが今電力会社と政府に回ってきたわけであり、当然のことながらそのツケを国民に回すのではなく自助努力で解決していくべきものです。原発が稼働しないと電力不足になるとか、計画停電だとか言って国民を脅すのは言語道断でしょう。死に物狂いで住民の安全を守り、且つ電力を安定供給していくのが電力会社、政府、そしてウソをつき続けてきた原子力村の責務です。

原発に依存せざるを得ない地域経済の厳しい現実から、玄海町長は玄海原発の再開を容認、佐賀県知事も容認の方向、玄海原発から50キロしか離れていない福岡市、福岡県の行政も経済界も原発に関してはダンマリを決め込んでいます。川内原発のある鹿児島もその近隣県も同じです。危機感のなさは深刻だと思います。この危機感の薄さが、地震や津波がなくても福島以上の原発の過酷事故の九州での発生につながって行くのではないかと危惧します。災害というのは思いもかけないところから、思いもかけない時にやってくるのです。そしてそれが原発事故という人災の場合には言い訳しても救いようがありません。言い訳するときにはすでにその土地は放射能にまみれているのですから。

2011年06月17日

【まだ続く減少】

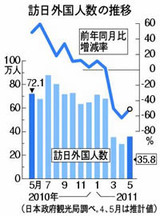

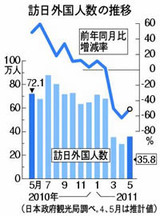

訪日する外国人の減少が止まりません。

『日本政府観光局が16日発表した5月の訪日外国人数(推計値)は前年同月比50.4%減の35万8000人だった。東日本大震災や福島第1原発事が響き、海外の観光客らが訪日を自粛しており、減少率は単月で過去最大だった4月(62.5%)に次ぐ2番目の落ち込みを記録。震災を機に、3カ月連続で5割を超える減少となった。

『日本政府観光局が16日発表した5月の訪日外国人数(推計値)は前年同月比50.4%減の35万8000人だった。東日本大震災や福島第1原発事が響き、海外の観光客らが訪日を自粛しており、減少率は単月で過去最大だった4月(62.5%)に次ぐ2番目の落ち込みを記録。震災を機に、3カ月連続で5割を超える減少となった。

この結果、1~5月の累計も前年同期比31.9%減の240万人と低迷。観光業界や地方自治体にとって逆風が続いている。』(6月16日付時事通信)

【ふたつの真実】

3月11日に東日本大震災が発生して、津波と地震の被害に加えて福島第一原発の事故が日増しに悪化していく中、大勢の外国人が日本から脱出していきました。その外国人の大量エクソダスの最中、多くの日本人は大げさすぎるのではないか、福島周辺ならともかく首都圏や関東地区から大使館職員まで避難したり、出国したりするのは外国人が放射能に過敏に反応しているからだという反応が多く見られました。本当にそうだったのでしょうか?

3月11日に東日本大震災が発生して、津波と地震の被害に加えて福島第一原発の事故が日増しに悪化していく中、大勢の外国人が日本から脱出していきました。その外国人の大量エクソダスの最中、多くの日本人は大げさすぎるのではないか、福島周辺ならともかく首都圏や関東地区から大使館職員まで避難したり、出国したりするのは外国人が放射能に過敏に反応しているからだという反応が多く見られました。本当にそうだったのでしょうか?

3ヶ月が経った今振り返ると、福島第一原発の核惨事に対する日本政府や東電の当事者能力のなさ、後手に後手に回る対応、度重なるウソ、メディアの混乱、また、福島第一原発の事故そのものも3つの原子炉がメルトダウンを起こし、信じられない量の放射性物質が政府の発表をあざ笑うかのように広範囲に飛散していたことなど、在日外国人が日本から脱出しようと思ったのが正しかったのがわかります。脱出した大方の外国人の反応はそういう意味では「正常」だったのです。

そしてもうひとつの真実は、いったん狭い日本で原発事故が発生すれば、原発周辺の放射能汚染が取り返しのつかないほどの悲惨な状況を作り出すこと、そしてそれがニッポン全体に対する風評被害となって来訪する外国人の激減、それによる観光産業などさまざまな産業への被害の拡大につながっていくことです。

東電や政府は風評被害までは補償しません。日本のどこで再び原発が核汚染を引き起こしたとしても海外は日本全体が核汚染したと思うでしょうし、ますます日本は核汚染国として世界から孤立していくことになるでしょう。でも日本人はこの日本から逃げることはできないのです。原発が必要だと言う方々、それでも原発ですか?僕にはわかりません。

訪日する外国人の減少が止まりません。

『日本政府観光局が16日発表した5月の訪日外国人数(推計値)は前年同月比50.4%減の35万8000人だった。東日本大震災や福島第1原発事が響き、海外の観光客らが訪日を自粛しており、減少率は単月で過去最大だった4月(62.5%)に次ぐ2番目の落ち込みを記録。震災を機に、3カ月連続で5割を超える減少となった。

『日本政府観光局が16日発表した5月の訪日外国人数(推計値)は前年同月比50.4%減の35万8000人だった。東日本大震災や福島第1原発事が響き、海外の観光客らが訪日を自粛しており、減少率は単月で過去最大だった4月(62.5%)に次ぐ2番目の落ち込みを記録。震災を機に、3カ月連続で5割を超える減少となった。この結果、1~5月の累計も前年同期比31.9%減の240万人と低迷。観光業界や地方自治体にとって逆風が続いている。』(6月16日付時事通信)

【ふたつの真実】

3月11日に東日本大震災が発生して、津波と地震の被害に加えて福島第一原発の事故が日増しに悪化していく中、大勢の外国人が日本から脱出していきました。その外国人の大量エクソダスの最中、多くの日本人は大げさすぎるのではないか、福島周辺ならともかく首都圏や関東地区から大使館職員まで避難したり、出国したりするのは外国人が放射能に過敏に反応しているからだという反応が多く見られました。本当にそうだったのでしょうか?

3月11日に東日本大震災が発生して、津波と地震の被害に加えて福島第一原発の事故が日増しに悪化していく中、大勢の外国人が日本から脱出していきました。その外国人の大量エクソダスの最中、多くの日本人は大げさすぎるのではないか、福島周辺ならともかく首都圏や関東地区から大使館職員まで避難したり、出国したりするのは外国人が放射能に過敏に反応しているからだという反応が多く見られました。本当にそうだったのでしょうか?3ヶ月が経った今振り返ると、福島第一原発の核惨事に対する日本政府や東電の当事者能力のなさ、後手に後手に回る対応、度重なるウソ、メディアの混乱、また、福島第一原発の事故そのものも3つの原子炉がメルトダウンを起こし、信じられない量の放射性物質が政府の発表をあざ笑うかのように広範囲に飛散していたことなど、在日外国人が日本から脱出しようと思ったのが正しかったのがわかります。脱出した大方の外国人の反応はそういう意味では「正常」だったのです。

そしてもうひとつの真実は、いったん狭い日本で原発事故が発生すれば、原発周辺の放射能汚染が取り返しのつかないほどの悲惨な状況を作り出すこと、そしてそれがニッポン全体に対する風評被害となって来訪する外国人の激減、それによる観光産業などさまざまな産業への被害の拡大につながっていくことです。

東電や政府は風評被害までは補償しません。日本のどこで再び原発が核汚染を引き起こしたとしても海外は日本全体が核汚染したと思うでしょうし、ますます日本は核汚染国として世界から孤立していくことになるでしょう。でも日本人はこの日本から逃げることはできないのです。原発が必要だと言う方々、それでも原発ですか?僕にはわかりません。

2011年06月16日

【怒りの会見】

『俳優・菅原文太(77)が14日、都内で行われた「岩手、宮城、福島の被災者のための『ふるさと支援』発表会見」に出席し、「反原発三国同盟」の結成を提案した。12、13日にイタリアで行われた原発再開の是非を問う国民投票で90%以上が「反対」だったことを受け、先に脱原発を宣言していたドイツとともに団結して流れを作っていくというアイデアを披露。「日本でも原発の是非を問う国民投票を」と呼びかけた。

『俳優・菅原文太(77)が14日、都内で行われた「岩手、宮城、福島の被災者のための『ふるさと支援』発表会見」に出席し、「反原発三国同盟」の結成を提案した。12、13日にイタリアで行われた原発再開の是非を問う国民投票で90%以上が「反対」だったことを受け、先に脱原発を宣言していたドイツとともに団結して流れを作っていくというアイデアを披露。「日本でも原発の是非を問う国民投票を」と呼びかけた。

「日独伊三国同盟」と言えば第2次世界大戦で連合国側と敵対したネガティブなイメージだが、菅原は「『原発をやめろ』といういい意味での三国同盟を作ればいいんだよ」と前向きな意味で提案した。イタリアでは、原発の是非を問う国民投票で94・05%の反対票が集まり、ドイツでは2022年までに国内の原発すべてを閉鎖することを宣言。菅原は両国の流れに乗る形で“同盟”を呼びかけた。

会見では、被災地住民の移住を受け入れる地方自治体があることをPRし、仙台市出身の菅原は被災地住民を代表して謝辞を述べる立場だった。

しかし、福島県相馬市の酪農家男性が「原発さえなければ」と書き残して自殺していたという事件を切り出すと、ヒートアップ。「衆議院の選挙なんかどうでもいいから原発の是非を問う国民投票をやってほしい。そうすれば菅さんはこれまでのことは帳消しになる」と鋭く突きつけた。

以前は「~じゃけん」という決めセリフで太陽熱に関する企業CMに出演し、近年は飛騨地方への移住や山梨県で農業を行っている“自然派”でもあるだけに、故郷・仙台の窮状に黙っていられなかった。

さらに、この日は菅原の呼びかけで同席した福島県郡山市出身の俳優・西田敏行(63)も怒りの声を上げ、「個人的には原発はノーです。東電は防災にかなりいいかげんだった」とピシャリ。ベテラン俳優の強力タッグで原発に対する強い姿勢をあらわにしていた。』(6月15日付デイリースポーツ)

【みんなが声をあげること】

菅原文太さんの、「反原発三国同盟」の結成提案なかなかユニークですね。この日同席した福島県出身の俳優・西田敏行(63)も怒りの声をあげて反原発の姿勢を明らかにしたとのこと。頼もしい限りです。

芸能人が遊び心を持って反原発ののろしを挙げるのも、ひとつの社会現象を作り上げて脱原発の流れに勢いをつけて行くという意味では有意義だと思います。遊び心も必要なときもあります。

真剣な動きもあります。同じ15日、国や電力会社に原発の運転停止を求める全国弁護団が7月に結成されることになり、今秋にも、地元住民を原告とした訴訟を各地の地裁に一斉に起こすことになったとのニュースも流れました。原発の安全性を巡り、全国的な弁護団が結成されるのは初めてだそうです。

ひとりひとりが命を守るための行動を起こすことに意味があります。芸能人は芸能人の立場で、弁護士は弁護士の立場で、ブロガーは自分の記事を通して、それぞれの主張をしていく、怒りを表す、ひとつひとつは小さくてもやがて大きな流れとなって社会全体を変えていくことになると信じます。大事なのは利権ではなく、命だということを知らしめていきましょう。

『俳優・菅原文太(77)が14日、都内で行われた「岩手、宮城、福島の被災者のための『ふるさと支援』発表会見」に出席し、「反原発三国同盟」の結成を提案した。12、13日にイタリアで行われた原発再開の是非を問う国民投票で90%以上が「反対」だったことを受け、先に脱原発を宣言していたドイツとともに団結して流れを作っていくというアイデアを披露。「日本でも原発の是非を問う国民投票を」と呼びかけた。

『俳優・菅原文太(77)が14日、都内で行われた「岩手、宮城、福島の被災者のための『ふるさと支援』発表会見」に出席し、「反原発三国同盟」の結成を提案した。12、13日にイタリアで行われた原発再開の是非を問う国民投票で90%以上が「反対」だったことを受け、先に脱原発を宣言していたドイツとともに団結して流れを作っていくというアイデアを披露。「日本でも原発の是非を問う国民投票を」と呼びかけた。「日独伊三国同盟」と言えば第2次世界大戦で連合国側と敵対したネガティブなイメージだが、菅原は「『原発をやめろ』といういい意味での三国同盟を作ればいいんだよ」と前向きな意味で提案した。イタリアでは、原発の是非を問う国民投票で94・05%の反対票が集まり、ドイツでは2022年までに国内の原発すべてを閉鎖することを宣言。菅原は両国の流れに乗る形で“同盟”を呼びかけた。

会見では、被災地住民の移住を受け入れる地方自治体があることをPRし、仙台市出身の菅原は被災地住民を代表して謝辞を述べる立場だった。

しかし、福島県相馬市の酪農家男性が「原発さえなければ」と書き残して自殺していたという事件を切り出すと、ヒートアップ。「衆議院の選挙なんかどうでもいいから原発の是非を問う国民投票をやってほしい。そうすれば菅さんはこれまでのことは帳消しになる」と鋭く突きつけた。

以前は「~じゃけん」という決めセリフで太陽熱に関する企業CMに出演し、近年は飛騨地方への移住や山梨県で農業を行っている“自然派”でもあるだけに、故郷・仙台の窮状に黙っていられなかった。

さらに、この日は菅原の呼びかけで同席した福島県郡山市出身の俳優・西田敏行(63)も怒りの声を上げ、「個人的には原発はノーです。東電は防災にかなりいいかげんだった」とピシャリ。ベテラン俳優の強力タッグで原発に対する強い姿勢をあらわにしていた。』(6月15日付デイリースポーツ)

【みんなが声をあげること】

菅原文太さんの、「反原発三国同盟」の結成提案なかなかユニークですね。この日同席した福島県出身の俳優・西田敏行(63)も怒りの声をあげて反原発の姿勢を明らかにしたとのこと。頼もしい限りです。

芸能人が遊び心を持って反原発ののろしを挙げるのも、ひとつの社会現象を作り上げて脱原発の流れに勢いをつけて行くという意味では有意義だと思います。遊び心も必要なときもあります。

真剣な動きもあります。同じ15日、国や電力会社に原発の運転停止を求める全国弁護団が7月に結成されることになり、今秋にも、地元住民を原告とした訴訟を各地の地裁に一斉に起こすことになったとのニュースも流れました。原発の安全性を巡り、全国的な弁護団が結成されるのは初めてだそうです。

ひとりひとりが命を守るための行動を起こすことに意味があります。芸能人は芸能人の立場で、弁護士は弁護士の立場で、ブロガーは自分の記事を通して、それぞれの主張をしていく、怒りを表す、ひとつひとつは小さくてもやがて大きな流れとなって社会全体を変えていくことになると信じます。大事なのは利権ではなく、命だということを知らしめていきましょう。

2011年06月14日

【国民の審判】

原発の是非についてイタリアは国民が審判を下しました。

『イタリアで2日間にわたり行われた原子力発電再開の是非などを問う国民投票は13日午後3時(日本時間同日午後10時)に締め切られ、成立条件の過半数を上回る約56.99%の投票率に達し成立した。国内投票分100%の開票で原発反対票が94.53%となり、同国の原発建設は将来的にも不可能になった。福島第1原発事故後、国民投票で反原発の立場を鮮明にしたのは世界初。原発を推進してきたベルルスコーニ首相は投票締め切り前、「原発にさよならと言わねばならない」と語り、敗北を認めた。

『イタリアで2日間にわたり行われた原子力発電再開の是非などを問う国民投票は13日午後3時(日本時間同日午後10時)に締め切られ、成立条件の過半数を上回る約56.99%の投票率に達し成立した。国内投票分100%の開票で原発反対票が94.53%となり、同国の原発建設は将来的にも不可能になった。福島第1原発事故後、国民投票で反原発の立場を鮮明にしたのは世界初。原発を推進してきたベルルスコーニ首相は投票締め切り前、「原発にさよならと言わねばならない」と語り、敗北を認めた。

内務省発表のデータには在外投票が白票の形で計算されており、16日に出される最高裁判断でそれが上乗せされれば投票率はさらに高まる。

イタリアには現在、原発はない。ベルルスコーニ首相は原発推進を模索してきたが、福島第1原発の事故を受け、突如再開凍結を発表するなど国民投票の成立を阻もうとしてきた。国民投票で再開が拒否された場合、将来的にも建設ができなくなるためだ。

メディア王のベルルスコーニ首相の影響からか、民放と国営テレビも直前まで国民投票の話題を大きく伝えなかった。すでに夏休みを取ったり週末は海に行く人が多いため、ローマのメッサジェーロ紙など一部メディアは「夏の国民投票は過半数に至らない」とみていた。

しかし、「緑の党」や中道左派野党を中心に、イタリア国民は口コミやネット通信で投票を呼びかけて、予想を上回る投票率になった。

イタリアの「緑の党」創始者の一人で、87年と今回の国民投票の提唱者、パウロ・チェント元下院議員(50)は毎日新聞の取材に「欧州一の原発国、フランスの政府は推進に躍起だが、国民レベルでは反発も大きい。原発の是非は政府ではなく国民自身が決めるべきだというイタリアの考えが、今後、世界に広がることを願っている」と話した。』(6月13日付毎日新聞)

【民度と制度】

福島第一原発の核惨事後に世界で初めて行われた原発を巡る国民投票が圧倒的多数で脱原発という結論になったことの意味は重大でしょう。少なくとも先進国では大きく脱原発に向けてこれから舵を切ることになる予感がします。それほど民主主義における民意の判断というのは大きいと思います。投票したイタリアの5割以上の国民がなんとそのうち9割以上、原発ノーと判断したのです。

当然だと思います。イタリアと同じくらいの面積の極東の国で、地震と津波で原発が破壊され、もしかしたら首都圏全滅→国家崩壊という事態に至ったかもしれないということを自国に当てはめて真剣に考えれば、たとえどんな利権が絡んでいようとも、自らの命には代えられないと思うのが自然だと思います。

成熟した民主主義が存在すれば、国民の意思を尊重することが求められます。反対する人間の意見を封じ込め、ひたすら原発推進にまい進してきたニッポン。世界を震撼させた福島第一原発の核惨事を引き起こしたニッポン。この国に民主主義があるのかどうか、今世界の目はニッポンに向き始めています。

原発の是非についてイタリアは国民が審判を下しました。

『イタリアで2日間にわたり行われた原子力発電再開の是非などを問う国民投票は13日午後3時(日本時間同日午後10時)に締め切られ、成立条件の過半数を上回る約56.99%の投票率に達し成立した。国内投票分100%の開票で原発反対票が94.53%となり、同国の原発建設は将来的にも不可能になった。福島第1原発事故後、国民投票で反原発の立場を鮮明にしたのは世界初。原発を推進してきたベルルスコーニ首相は投票締め切り前、「原発にさよならと言わねばならない」と語り、敗北を認めた。

『イタリアで2日間にわたり行われた原子力発電再開の是非などを問う国民投票は13日午後3時(日本時間同日午後10時)に締め切られ、成立条件の過半数を上回る約56.99%の投票率に達し成立した。国内投票分100%の開票で原発反対票が94.53%となり、同国の原発建設は将来的にも不可能になった。福島第1原発事故後、国民投票で反原発の立場を鮮明にしたのは世界初。原発を推進してきたベルルスコーニ首相は投票締め切り前、「原発にさよならと言わねばならない」と語り、敗北を認めた。内務省発表のデータには在外投票が白票の形で計算されており、16日に出される最高裁判断でそれが上乗せされれば投票率はさらに高まる。

イタリアには現在、原発はない。ベルルスコーニ首相は原発推進を模索してきたが、福島第1原発の事故を受け、突如再開凍結を発表するなど国民投票の成立を阻もうとしてきた。国民投票で再開が拒否された場合、将来的にも建設ができなくなるためだ。

メディア王のベルルスコーニ首相の影響からか、民放と国営テレビも直前まで国民投票の話題を大きく伝えなかった。すでに夏休みを取ったり週末は海に行く人が多いため、ローマのメッサジェーロ紙など一部メディアは「夏の国民投票は過半数に至らない」とみていた。

しかし、「緑の党」や中道左派野党を中心に、イタリア国民は口コミやネット通信で投票を呼びかけて、予想を上回る投票率になった。

イタリアの「緑の党」創始者の一人で、87年と今回の国民投票の提唱者、パウロ・チェント元下院議員(50)は毎日新聞の取材に「欧州一の原発国、フランスの政府は推進に躍起だが、国民レベルでは反発も大きい。原発の是非は政府ではなく国民自身が決めるべきだというイタリアの考えが、今後、世界に広がることを願っている」と話した。』(6月13日付毎日新聞)

【民度と制度】

福島第一原発の核惨事後に世界で初めて行われた原発を巡る国民投票が圧倒的多数で脱原発という結論になったことの意味は重大でしょう。少なくとも先進国では大きく脱原発に向けてこれから舵を切ることになる予感がします。それほど民主主義における民意の判断というのは大きいと思います。投票したイタリアの5割以上の国民がなんとそのうち9割以上、原発ノーと判断したのです。

当然だと思います。イタリアと同じくらいの面積の極東の国で、地震と津波で原発が破壊され、もしかしたら首都圏全滅→国家崩壊という事態に至ったかもしれないということを自国に当てはめて真剣に考えれば、たとえどんな利権が絡んでいようとも、自らの命には代えられないと思うのが自然だと思います。

成熟した民主主義が存在すれば、国民の意思を尊重することが求められます。反対する人間の意見を封じ込め、ひたすら原発推進にまい進してきたニッポン。世界を震撼させた福島第一原発の核惨事を引き起こしたニッポン。この国に民主主義があるのかどうか、今世界の目はニッポンに向き始めています。

2011年06月13日

【国民投票】

イタリアで原発の是非を問う国民投票が始まりました。

『イタリアがかつて放棄した原発の再開の是非を問う国民投票が12日、2日間の日程で始まった。3月の福島第1原発の事故を受けて国内では反原発世論が高まっており、反対票が上回るのは確実とみられるが、国民投票成立の条件である50%を超える投票率が達成されるかどうかが焦点。

『イタリアがかつて放棄した原発の再開の是非を問う国民投票が12日、2日間の日程で始まった。3月の福島第1原発の事故を受けて国内では反原発世論が高まっており、反対票が上回るのは確実とみられるが、国民投票成立の条件である50%を超える投票率が達成されるかどうかが焦点。

福島の事故後に原発をめぐる国民投票が行われるのは世界で初めてとみられる。投票は13日午後3時(日本時間同午後10時)に締め切られ、即日開票される。投票率は同日夕に、結果は同日深夜以降に判明する見通し。

旧ソ連のチェルノブイリ原発事故を受け1987年の国民投票で廃止された原発を、再び建設するかどうかが問われる。再開を推進するベルルスコーニ政権に対し、反対する野党が憲法裁判所に原発再開関連法の廃止の是非を問う国民投票の実施を求め、ことし1月に認められた。

2006年に実施された憲法改正を問う国民投票は投票率が50%を超えたが、今回のように法律の廃止を問う国民投票は97年から6回連続で投票率が50%に届かず、無効となっている。今回も成立は困難とする見方もある。』(6月12日付東京新聞)

【もうひとつの地震国】

イタリアと言えば、半島のような国土の形状と火山と地震が多いことでも、日本の自然条件とよく似ている国です。しかし、似て非なる特徴のひとつが原発に対する国民の判断でしょう。チェルノブイリ原発事故後2年経った1988年末、イタリアは国民投票により原発を中止しました。その後、石油価格の高騰などで電力不足が時折問題になる中、福島第一原発の核惨事の前まではベルルスコーニ政権が原発回帰の動きを強めていた矢先、今回再び国民に原発の是非を問いなおすことになったのです。

国民投票が有効になるためには投票率が50%を超える必要があるとのことですが、福島の事故後世界で初めて原発の是非を問う国民投票となるのでその結果が注目されます。

翻ってニッポン。3/11にこれだけの原発による核惨事を起こした後も、政府の原発維持の方針は変わらず、連日停止中の原発再開の是非や安全性を巡って各地の電力会社と地域住民や地方自治体との綱引きが続いています。

同じ地震国とはいっても、ニッポンは4つのプレートがひしめき合うという世界で最も地震が多発する危険地帯であることや、原発が一基もないイタリアと違って54基もの原発がすでに既成事実化されているわけですから、その危険度は比較にならないものだと思います。

また、日本ではイタリアのエネルギー政策は原発がないためにフランスなどの原発推進国から電気を買ってまかなうしかないと原発を持たないイタリアのやり方に否定的な報道が支配的ですが、本当にそうなのでしょうか。イタリア人の知人に聞いたところ、イタリアでは1000か所を超える市町村で分散型発電が行われていることや、日本で言われているようなイタリアが他の国の原発に依存しているというのは少し認識が違い、ENELという欧州3位の電力会社が世界中の電力の流通を担う中、電力市場の需給や価格が市場原理で決められる中に原発の電力も入っているという意味合いだとのことでした。それが事実かどうかは自分で調べてみようとは思いますが、今まで原発に関して日本国内でまことしやかに伝えられていることは、このイタリアの事例をとっても真実なのかどうかしっかりと見直しする必要があると思います。

いづれにしても今回のイタリアの原発の是非を巡る国民投票の結果を注目したいと思います。

イタリアで原発の是非を問う国民投票が始まりました。

『イタリアがかつて放棄した原発の再開の是非を問う国民投票が12日、2日間の日程で始まった。3月の福島第1原発の事故を受けて国内では反原発世論が高まっており、反対票が上回るのは確実とみられるが、国民投票成立の条件である50%を超える投票率が達成されるかどうかが焦点。

『イタリアがかつて放棄した原発の再開の是非を問う国民投票が12日、2日間の日程で始まった。3月の福島第1原発の事故を受けて国内では反原発世論が高まっており、反対票が上回るのは確実とみられるが、国民投票成立の条件である50%を超える投票率が達成されるかどうかが焦点。福島の事故後に原発をめぐる国民投票が行われるのは世界で初めてとみられる。投票は13日午後3時(日本時間同午後10時)に締め切られ、即日開票される。投票率は同日夕に、結果は同日深夜以降に判明する見通し。

旧ソ連のチェルノブイリ原発事故を受け1987年の国民投票で廃止された原発を、再び建設するかどうかが問われる。再開を推進するベルルスコーニ政権に対し、反対する野党が憲法裁判所に原発再開関連法の廃止の是非を問う国民投票の実施を求め、ことし1月に認められた。

2006年に実施された憲法改正を問う国民投票は投票率が50%を超えたが、今回のように法律の廃止を問う国民投票は97年から6回連続で投票率が50%に届かず、無効となっている。今回も成立は困難とする見方もある。』(6月12日付東京新聞)

【もうひとつの地震国】

イタリアと言えば、半島のような国土の形状と火山と地震が多いことでも、日本の自然条件とよく似ている国です。しかし、似て非なる特徴のひとつが原発に対する国民の判断でしょう。チェルノブイリ原発事故後2年経った1988年末、イタリアは国民投票により原発を中止しました。その後、石油価格の高騰などで電力不足が時折問題になる中、福島第一原発の核惨事の前まではベルルスコーニ政権が原発回帰の動きを強めていた矢先、今回再び国民に原発の是非を問いなおすことになったのです。

国民投票が有効になるためには投票率が50%を超える必要があるとのことですが、福島の事故後世界で初めて原発の是非を問う国民投票となるのでその結果が注目されます。

翻ってニッポン。3/11にこれだけの原発による核惨事を起こした後も、政府の原発維持の方針は変わらず、連日停止中の原発再開の是非や安全性を巡って各地の電力会社と地域住民や地方自治体との綱引きが続いています。

同じ地震国とはいっても、ニッポンは4つのプレートがひしめき合うという世界で最も地震が多発する危険地帯であることや、原発が一基もないイタリアと違って54基もの原発がすでに既成事実化されているわけですから、その危険度は比較にならないものだと思います。

また、日本ではイタリアのエネルギー政策は原発がないためにフランスなどの原発推進国から電気を買ってまかなうしかないと原発を持たないイタリアのやり方に否定的な報道が支配的ですが、本当にそうなのでしょうか。イタリア人の知人に聞いたところ、イタリアでは1000か所を超える市町村で分散型発電が行われていることや、日本で言われているようなイタリアが他の国の原発に依存しているというのは少し認識が違い、ENELという欧州3位の電力会社が世界中の電力の流通を担う中、電力市場の需給や価格が市場原理で決められる中に原発の電力も入っているという意味合いだとのことでした。それが事実かどうかは自分で調べてみようとは思いますが、今まで原発に関して日本国内でまことしやかに伝えられていることは、このイタリアの事例をとっても真実なのかどうかしっかりと見直しする必要があると思います。

いづれにしても今回のイタリアの原発の是非を巡る国民投票の結果を注目したいと思います。

2011年06月10日

【福井県の反旗】

国内では最も原発の数が多い福井県の知事がしっかりと意見を述べています。

『国内最多の原発14基が立地する福井県の西川一誠知事は8日、政府が国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に提出した東京電力福島第1原発事故の報告書に盛り込まれた教訓や安全対策について、「原発立地自治体の不安に対する答えではない」と述べた。定期検査などで停止中の原発の運転再開を認めない考えを示した。

『国内最多の原発14基が立地する福井県の西川一誠知事は8日、政府が国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に提出した東京電力福島第1原発事故の報告書に盛り込まれた教訓や安全対策について、「原発立地自治体の不安に対する答えではない」と述べた。定期検査などで停止中の原発の運転再開を認めない考えを示した。

7日夜の報告書公表を受け、県庁で会見した。県は定検中の原発の運転再開や稼働中の原発の運転継続について、国が暫定的にでも新たな安全基準を示すよう求めている。報告書が新たな安全基準に代わるものとの見方もあったが、西川知事は「原子炉施設への地震の影響が不明。高経年(老朽)化原発への対応も明らかではない」などと指摘した。また新たな安全基準は、原発立地道県ごとに示す必要があるとの認識を示した。』(6月8日付毎日新聞)

【本物のリーダー】

このブログでは何度も何度も、「なぜこれほどまでの核惨事を経験しても、日本国民は原発ありきなのか」と問いかけてきました。僕らは今まで電力会社や政府のこれでもかと流される「広報」に慣れっこになり、条件反射的に「原発は安全」、「原発がなければ電力が足りなくなるのでは」と思わされてきたのです。

それにもまして、福島県とその周辺の町や村では高濃度で未だに拡散する放射能汚染に健康が脅かされ、日々不安と恐怖にさいなまれている多くの住民の方々がいることを片時も忘れてはいけないと思います。にもかかわらず、そういう不安には答えず、原発が稼働しなければ電力会社の損害は年3兆円にのぼるとか、原発がなければ電力が足りなくなるとか、普通の市民の不安を煽る情報を流す人たち。

そんな中での福井県の西川一誠知事の発言は非常に重たいものがあります。それは14基の原発という重い現実を真摯に受け止めているからでしょう。今こそ一人ひとりが真剣に、深く考えて行動しなければ第二の福島の核惨事を止めることは出来ないでしょう。それは地震国ニッポンでは確実にまた起こると思います。あとはロシアンルーレットよろしく、どこがそうなるかだけです。

折しも来年夏には定期検査などですべての原発が止まります。安易な運転再開は日本の将来に大きな禍根を残すことになるでしょう。ドイツの決断を見習うべきだと思います。

国内では最も原発の数が多い福井県の知事がしっかりと意見を述べています。

『国内最多の原発14基が立地する福井県の西川一誠知事は8日、政府が国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に提出した東京電力福島第1原発事故の報告書に盛り込まれた教訓や安全対策について、「原発立地自治体の不安に対する答えではない」と述べた。定期検査などで停止中の原発の運転再開を認めない考えを示した。

『国内最多の原発14基が立地する福井県の西川一誠知事は8日、政府が国際原子力機関(IAEA)閣僚会議に提出した東京電力福島第1原発事故の報告書に盛り込まれた教訓や安全対策について、「原発立地自治体の不安に対する答えではない」と述べた。定期検査などで停止中の原発の運転再開を認めない考えを示した。7日夜の報告書公表を受け、県庁で会見した。県は定検中の原発の運転再開や稼働中の原発の運転継続について、国が暫定的にでも新たな安全基準を示すよう求めている。報告書が新たな安全基準に代わるものとの見方もあったが、西川知事は「原子炉施設への地震の影響が不明。高経年(老朽)化原発への対応も明らかではない」などと指摘した。また新たな安全基準は、原発立地道県ごとに示す必要があるとの認識を示した。』(6月8日付毎日新聞)

【本物のリーダー】

このブログでは何度も何度も、「なぜこれほどまでの核惨事を経験しても、日本国民は原発ありきなのか」と問いかけてきました。僕らは今まで電力会社や政府のこれでもかと流される「広報」に慣れっこになり、条件反射的に「原発は安全」、「原発がなければ電力が足りなくなるのでは」と思わされてきたのです。

それにもまして、福島県とその周辺の町や村では高濃度で未だに拡散する放射能汚染に健康が脅かされ、日々不安と恐怖にさいなまれている多くの住民の方々がいることを片時も忘れてはいけないと思います。にもかかわらず、そういう不安には答えず、原発が稼働しなければ電力会社の損害は年3兆円にのぼるとか、原発がなければ電力が足りなくなるとか、普通の市民の不安を煽る情報を流す人たち。

そんな中での福井県の西川一誠知事の発言は非常に重たいものがあります。それは14基の原発という重い現実を真摯に受け止めているからでしょう。今こそ一人ひとりが真剣に、深く考えて行動しなければ第二の福島の核惨事を止めることは出来ないでしょう。それは地震国ニッポンでは確実にまた起こると思います。あとはロシアンルーレットよろしく、どこがそうなるかだけです。

折しも来年夏には定期検査などですべての原発が止まります。安易な運転再開は日本の将来に大きな禍根を残すことになるでしょう。ドイツの決断を見習うべきだと思います。

2011年06月09日

【また海水へ放出?】

性懲りもなく、再び海への汚染を広げようとしているようです。

『東京電力は8日、福島第2原発(福島県楢葉町、富岡町)のタービン建屋などにたまった放射性汚染水約3000立方メートルを、海へ放出する検討を始めたことを明らかにした。水産庁や地元漁協などに連絡したが、新たな海の汚染に批判の声が出ている。

『東京電力は8日、福島第2原発(福島県楢葉町、富岡町)のタービン建屋などにたまった放射性汚染水約3000立方メートルを、海へ放出する検討を始めたことを明らかにした。水産庁や地元漁協などに連絡したが、新たな海の汚染に批判の声が出ている。

放出が検討されているのは、東日本大震災に伴う津波で、建屋地下に入った海水約3000立方メートル。低レベルの放射性セシウムなどが含まれている。燃料の損傷が原因ではなく、通常時に生じるものだが、排水しないと塩分による機器類の腐食が懸念される。

東電は放射性物質の放出限度以下まで処理する方針で、松本純一原子力・立地本部長代理は「放出時期は未定だが緊急に放出が必要と考えていない。関係機関と十分相談したい」と述べた。3日に東電から連絡を受けた茨城沿海地区漁連は「やむを得ないが、心情的に納得できない」と話した。

福島第2原発は計4基の原子炉があるが、いずれも冷温停止している。東電は福島第1原発5、6号機などからも4月、計1500億ベクレルの汚染水を海に放出し、地元漁協や周辺国の非難を浴びた。』(6月8日付毎日新聞)

【恐るべき無反省】

3/11から3カ月経って、依然として再臨界の危険を孕む福島第一原発だけでなく、この記事にある福島第二原発では放射性汚染水の放出を検討しているとか、その他の全国各地の停止中の原発については海江田経産相が、東日本大震災直後に実施された緊急対策によって、原発の運転継続や定期検査終了後の再稼働に安全上の支障はなくなったとの国の判断を示して7月中の再開を目指すといった動きが出ています。

その緊急対策には、原発銀座と呼ばれる福井県の知事が、福島原発が地震によって冷却材喪失事故を起こした可能性が強いにもかかわらず、地震対策は盛り込まれず津波対策ばかりでお茶を濁していると指摘する代物です。その津波対策でさえ、その場しのぎの対応ばかり。原発再開ありきが見え見えだといいます。

東電も政府も、そして原発周辺地域も、まるで福島第一原発の事故なんてなかったかのように、次の地震、それによる原発の核惨事の発生に向かって突き進んでいるかのようです。政治家たちはそれにも増して何の反省もなく、コップの中の政争に明け暮れている。本当に絶望的ともいえる日本の風景です。みんなが他人事ではない、自分のこととして原発のあり方にモノを言わなければもう自分自身はもちろん日本全体も救うことはできないでしょう。

性懲りもなく、再び海への汚染を広げようとしているようです。

『東京電力は8日、福島第2原発(福島県楢葉町、富岡町)のタービン建屋などにたまった放射性汚染水約3000立方メートルを、海へ放出する検討を始めたことを明らかにした。水産庁や地元漁協などに連絡したが、新たな海の汚染に批判の声が出ている。

『東京電力は8日、福島第2原発(福島県楢葉町、富岡町)のタービン建屋などにたまった放射性汚染水約3000立方メートルを、海へ放出する検討を始めたことを明らかにした。水産庁や地元漁協などに連絡したが、新たな海の汚染に批判の声が出ている。放出が検討されているのは、東日本大震災に伴う津波で、建屋地下に入った海水約3000立方メートル。低レベルの放射性セシウムなどが含まれている。燃料の損傷が原因ではなく、通常時に生じるものだが、排水しないと塩分による機器類の腐食が懸念される。

東電は放射性物質の放出限度以下まで処理する方針で、松本純一原子力・立地本部長代理は「放出時期は未定だが緊急に放出が必要と考えていない。関係機関と十分相談したい」と述べた。3日に東電から連絡を受けた茨城沿海地区漁連は「やむを得ないが、心情的に納得できない」と話した。

福島第2原発は計4基の原子炉があるが、いずれも冷温停止している。東電は福島第1原発5、6号機などからも4月、計1500億ベクレルの汚染水を海に放出し、地元漁協や周辺国の非難を浴びた。』(6月8日付毎日新聞)

【恐るべき無反省】

3/11から3カ月経って、依然として再臨界の危険を孕む福島第一原発だけでなく、この記事にある福島第二原発では放射性汚染水の放出を検討しているとか、その他の全国各地の停止中の原発については海江田経産相が、東日本大震災直後に実施された緊急対策によって、原発の運転継続や定期検査終了後の再稼働に安全上の支障はなくなったとの国の判断を示して7月中の再開を目指すといった動きが出ています。

その緊急対策には、原発銀座と呼ばれる福井県の知事が、福島原発が地震によって冷却材喪失事故を起こした可能性が強いにもかかわらず、地震対策は盛り込まれず津波対策ばかりでお茶を濁していると指摘する代物です。その津波対策でさえ、その場しのぎの対応ばかり。原発再開ありきが見え見えだといいます。

東電も政府も、そして原発周辺地域も、まるで福島第一原発の事故なんてなかったかのように、次の地震、それによる原発の核惨事の発生に向かって突き進んでいるかのようです。政治家たちはそれにも増して何の反省もなく、コップの中の政争に明け暮れている。本当に絶望的ともいえる日本の風景です。みんなが他人事ではない、自分のこととして原発のあり方にモノを言わなければもう自分自身はもちろん日本全体も救うことはできないでしょう。

2011年06月07日

【着実な歩み】

ドイツは着実に脱原発に向けて進み始めました。

『ドイツのメルケル政権は6日、2022年末までにドイツ国内の全原発を廃止することを定めた原子力法改正案を含む10の法案を閣議決定した。

『ドイツのメルケル政権は6日、2022年末までにドイツ国内の全原発を廃止することを定めた原子力法改正案を含む10の法案を閣議決定した。

法案によると、福島第一原発事故を受けて暫定的に停止している7基と、それ以前から事故のため稼働を停止していた1基の計8基は、このまま稼働を停止する。さらに15、17、19年に各1基を、21年と22年に各3基を、それぞれ廃止する。

ただ、冬場の電力不足に備え、現在稼働停止中の原発のうち1基を、稼働再開可能な「待機状態」に当面置くかどうかについては、検討を加えることにした。

また、閣議では再生可能エネルギー法改正案などの関連法案も決定。太陽光など再生可能エネルギーの普及、送電線網の建設促進などを図る方針を決めた。』 (6月6日付読売新聞)

【翻ってニッポン】

環境保護の意識が高いドイツでも3/11以前は重要なエネルギー源として再度原発を見なおそうという機運もあったのですが、福島原発の核惨事で状況は一変しました。それも事故後3ヶ月にしてすでに脱原発に向けた行程表というべきものが閣議決定されるというスピード感。市民の環境に対する意識の高さが政治を動かす―市民社会の成熟度が日本と圧倒的に違う証左でしょう。

翻ってニッポン。震災後3カ月を経ても復興に向けた対策は一向に決定されず、政争を繰り返す政治家たち。あれだけの原発事故を経験してもなお、政治も市民も「原発は必要」と脱原発に踏み切れていません。

福島の方々を中心に放射能汚染は深刻です。そして今も再臨界のリスクを孕んだまま福島第一原発は収束の兆しさえ見えない状況です。現場の指揮を執る吉田所長が現時点で最大の課題と捉える放射能汚染水はたまる一方です。福島第一原発の汚染水を巡る状況はまさに、使用済み核燃料が行き場を失い「トイレなきマンション」となっているニッポンの原発風景の縮図です。増え続ける使用済み核燃料が行き場を失い、6か所村に3千トン近く溜まって満杯となり、各地の原発にも原子炉建屋内にまで使用済み核燃料を保管せざるをえなくなり、今回の福島第一原発の使用済み核燃料プールの事故につながりました。

【何がネックか】

地震と津波が頻発し、本当に住民を守れる専門家が存在しないニッポンで、なぜ脱原発に向けた動きがうねりとならないのでしょうか?特に原発を抱える自治体の住民の方々は本当は原発の危険性を今回再認識され相当不安になっているのではないかと思います。でも原発に頼らざるを得ない。

それは電力会社や国が様々なカタチで住民にお金を出し、原発が地域の雇用を作ってきたからでしょう。であれば、ここまで原発が危険なものであるということが分かった以上、原発がなくても地域の雇用や経済が成り立つような仕組みを国が作っていくか、天然ガスや他のエネルギー源による発電形態を市場原理を導入して原発周辺の地域を中心に増やしていき、住民の雇用や暮らしを原発依存から脱却させることが最も重要だと考えます。

軍縮を進めるためには、産軍複合体に関わる労働者の雇用を軍事産業から他の産業へシフトさせることが最も重要なように、ニッポンが脱原発に進むためには、原発産業から他の産業へのシフトによる地域の雇用の確保が重要だと考えます。しかし、過疎化・高齢化が進む地方では至難の業かもしれません。

危険な原発への依存を減らすにはどうしたらいいか。誰もが他人事でなく真剣に考えるときだと思います。

ドイツは着実に脱原発に向けて進み始めました。

『ドイツのメルケル政権は6日、2022年末までにドイツ国内の全原発を廃止することを定めた原子力法改正案を含む10の法案を閣議決定した。

『ドイツのメルケル政権は6日、2022年末までにドイツ国内の全原発を廃止することを定めた原子力法改正案を含む10の法案を閣議決定した。法案によると、福島第一原発事故を受けて暫定的に停止している7基と、それ以前から事故のため稼働を停止していた1基の計8基は、このまま稼働を停止する。さらに15、17、19年に各1基を、21年と22年に各3基を、それぞれ廃止する。

ただ、冬場の電力不足に備え、現在稼働停止中の原発のうち1基を、稼働再開可能な「待機状態」に当面置くかどうかについては、検討を加えることにした。

また、閣議では再生可能エネルギー法改正案などの関連法案も決定。太陽光など再生可能エネルギーの普及、送電線網の建設促進などを図る方針を決めた。』 (6月6日付読売新聞)

【翻ってニッポン】

環境保護の意識が高いドイツでも3/11以前は重要なエネルギー源として再度原発を見なおそうという機運もあったのですが、福島原発の核惨事で状況は一変しました。それも事故後3ヶ月にしてすでに脱原発に向けた行程表というべきものが閣議決定されるというスピード感。市民の環境に対する意識の高さが政治を動かす―市民社会の成熟度が日本と圧倒的に違う証左でしょう。

翻ってニッポン。震災後3カ月を経ても復興に向けた対策は一向に決定されず、政争を繰り返す政治家たち。あれだけの原発事故を経験してもなお、政治も市民も「原発は必要」と脱原発に踏み切れていません。

福島の方々を中心に放射能汚染は深刻です。そして今も再臨界のリスクを孕んだまま福島第一原発は収束の兆しさえ見えない状況です。現場の指揮を執る吉田所長が現時点で最大の課題と捉える放射能汚染水はたまる一方です。福島第一原発の汚染水を巡る状況はまさに、使用済み核燃料が行き場を失い「トイレなきマンション」となっているニッポンの原発風景の縮図です。増え続ける使用済み核燃料が行き場を失い、6か所村に3千トン近く溜まって満杯となり、各地の原発にも原子炉建屋内にまで使用済み核燃料を保管せざるをえなくなり、今回の福島第一原発の使用済み核燃料プールの事故につながりました。

【何がネックか】

地震と津波が頻発し、本当に住民を守れる専門家が存在しないニッポンで、なぜ脱原発に向けた動きがうねりとならないのでしょうか?特に原発を抱える自治体の住民の方々は本当は原発の危険性を今回再認識され相当不安になっているのではないかと思います。でも原発に頼らざるを得ない。

それは電力会社や国が様々なカタチで住民にお金を出し、原発が地域の雇用を作ってきたからでしょう。であれば、ここまで原発が危険なものであるということが分かった以上、原発がなくても地域の雇用や経済が成り立つような仕組みを国が作っていくか、天然ガスや他のエネルギー源による発電形態を市場原理を導入して原発周辺の地域を中心に増やしていき、住民の雇用や暮らしを原発依存から脱却させることが最も重要だと考えます。

軍縮を進めるためには、産軍複合体に関わる労働者の雇用を軍事産業から他の産業へシフトさせることが最も重要なように、ニッポンが脱原発に進むためには、原発産業から他の産業へのシフトによる地域の雇用の確保が重要だと考えます。しかし、過疎化・高齢化が進む地方では至難の業かもしれません。

危険な原発への依存を減らすにはどうしたらいいか。誰もが他人事でなく真剣に考えるときだと思います。

2011年06月02日

【山笠シーズン・スタート】

「博多祇園山笠」といえば全国的にもよく知られた博多の夏の風物詩ですが、このお祭り、国の重要民俗文化財に指定されている700年あまりの歴史と伝統のある博多の「神事」です。実際の山笠の期間は毎年7月1日から7月15日までの15日間なのですが、その準備は1ヶ月前の6月1日から始まります。

「博多祇園山笠」といえば全国的にもよく知られた博多の夏の風物詩ですが、このお祭り、国の重要民俗文化財に指定されている700年あまりの歴史と伝統のある博多の「神事」です。実際の山笠の期間は毎年7月1日から7月15日までの15日間なのですが、その準備は1ヶ月前の6月1日から始まります。

特に今年はクライマックスの「追い山」が行われる最終日の7月15日は金曜日に当るため、追い山を見て直ぐに職場に戻らないといけないので、大変ですが博多っ子にとってそんなことは些細な問題です。山笠があったら仕事二の次!!! それが博多っ子の心意気ったい!!

【恒例の棒洗いで始まり】

地元紙の西日本新聞には、6月に入ってからは山笠に関するニュースがぼちぼち出始め、同社のホームページにある「博多祇園山笠」のページに毎日記事が追加されていきます。地元紙ならではの応援体制ですね。その6月始めの記事として6月1日に恒例の「棒洗い」が掲載されました。

『福博に夏の到来を告げる博多祇園山笠(7月1-15日)の準備が1日、本格的に始まった。「当番法被」の着用が認められるようになり、八番山笠・上川端通は舁(か)き棒を海水で洗い清める神事「棒洗い」を他の流(ながれ)に先駆けて行った。

神事は午前8時半から福岡市博多区築港本町の櫛田神社浜宮で行われた。神職がおはらいをした後、男衆約20人が長さ7・3メートル、重さ約80キロの舁き棒6本に海水をかけ、たわしで磨いてほこりを落とした。

八番山笠・上川端通を運営する上川端商店街振興組合は、東日本大震災で被災した仙台市の商店街と交流があり、帆足直之総務(63)は「山笠に向かって心を一つにし、被災した方に熱い思いを届けたい」と話した。』(6月1日付西日本新聞)

※写真は西日本新聞に掲載された舁き棒に勢いよく水をかけて洗い清める男衆=1日午前8時半すぎ、福岡市博多区築港本町の櫛田神社浜宮

【「お祭り国家」日本が世界をリードする】

以前、日下公人氏と伊藤洋一氏の共著「上品で美しい国家-日本人の伝統と美意識」(2006/5/8第一刷発行 ビジネス社)を読んでいたら日本の活力の源泉はお祭りにあるとの説をお二人が唱えておられました。

以前、日下公人氏と伊藤洋一氏の共著「上品で美しい国家-日本人の伝統と美意識」(2006/5/8第一刷発行 ビジネス社)を読んでいたら日本の活力の源泉はお祭りにあるとの説をお二人が唱えておられました。

そして驚いたことに日本のようなお祭りは中国にも朝鮮にもないそうです。昔は両国ともあったのですが、中国では共産党が民衆の反乱防止のため禁止し、朝鮮では李王朝が同じ理由で禁止したとのことです。

日本は北東アジアでは例外的にお祭り好きで、お祭りによって世代や職業などを超えた結束を促し、日ごろのストレスを解消し、さらには山笠やだんじり祭りのように一瞬の油断が事故につながるような行事では事故を起こさないために入念な段取りを行うなど様々な効用があります。

祭りのプロセスそのものが、集団でひとつのことをなしとげるという日本の文化や伝統を形作っている。博多祇園山笠も博多が博多であることのアイデンティティのような感じがします。

お祭り国家日本、お祭りの町「博多」、これからも世界をリードしていく元気の源としてお祭りの伝統を大事にしていきたいですね。

「博多祇園山笠」といえば全国的にもよく知られた博多の夏の風物詩ですが、このお祭り、国の重要民俗文化財に指定されている700年あまりの歴史と伝統のある博多の「神事」です。実際の山笠の期間は毎年7月1日から7月15日までの15日間なのですが、その準備は1ヶ月前の6月1日から始まります。

「博多祇園山笠」といえば全国的にもよく知られた博多の夏の風物詩ですが、このお祭り、国の重要民俗文化財に指定されている700年あまりの歴史と伝統のある博多の「神事」です。実際の山笠の期間は毎年7月1日から7月15日までの15日間なのですが、その準備は1ヶ月前の6月1日から始まります。特に今年はクライマックスの「追い山」が行われる最終日の7月15日は金曜日に当るため、追い山を見て直ぐに職場に戻らないといけないので、大変ですが博多っ子にとってそんなことは些細な問題です。山笠があったら仕事二の次!!! それが博多っ子の心意気ったい!!

【恒例の棒洗いで始まり】

地元紙の西日本新聞には、6月に入ってからは山笠に関するニュースがぼちぼち出始め、同社のホームページにある「博多祇園山笠」のページに毎日記事が追加されていきます。地元紙ならではの応援体制ですね。その6月始めの記事として6月1日に恒例の「棒洗い」が掲載されました。

『福博に夏の到来を告げる博多祇園山笠(7月1-15日)の準備が1日、本格的に始まった。「当番法被」の着用が認められるようになり、八番山笠・上川端通は舁(か)き棒を海水で洗い清める神事「棒洗い」を他の流(ながれ)に先駆けて行った。

神事は午前8時半から福岡市博多区築港本町の櫛田神社浜宮で行われた。神職がおはらいをした後、男衆約20人が長さ7・3メートル、重さ約80キロの舁き棒6本に海水をかけ、たわしで磨いてほこりを落とした。

八番山笠・上川端通を運営する上川端商店街振興組合は、東日本大震災で被災した仙台市の商店街と交流があり、帆足直之総務(63)は「山笠に向かって心を一つにし、被災した方に熱い思いを届けたい」と話した。』(6月1日付西日本新聞)

※写真は西日本新聞に掲載された舁き棒に勢いよく水をかけて洗い清める男衆=1日午前8時半すぎ、福岡市博多区築港本町の櫛田神社浜宮

【「お祭り国家」日本が世界をリードする】

以前、日下公人氏と伊藤洋一氏の共著「上品で美しい国家-日本人の伝統と美意識」(2006/5/8第一刷発行 ビジネス社)を読んでいたら日本の活力の源泉はお祭りにあるとの説をお二人が唱えておられました。

以前、日下公人氏と伊藤洋一氏の共著「上品で美しい国家-日本人の伝統と美意識」(2006/5/8第一刷発行 ビジネス社)を読んでいたら日本の活力の源泉はお祭りにあるとの説をお二人が唱えておられました。そして驚いたことに日本のようなお祭りは中国にも朝鮮にもないそうです。昔は両国ともあったのですが、中国では共産党が民衆の反乱防止のため禁止し、朝鮮では李王朝が同じ理由で禁止したとのことです。

日本は北東アジアでは例外的にお祭り好きで、お祭りによって世代や職業などを超えた結束を促し、日ごろのストレスを解消し、さらには山笠やだんじり祭りのように一瞬の油断が事故につながるような行事では事故を起こさないために入念な段取りを行うなど様々な効用があります。

祭りのプロセスそのものが、集団でひとつのことをなしとげるという日本の文化や伝統を形作っている。博多祇園山笠も博多が博多であることのアイデンティティのような感じがします。

お祭り国家日本、お祭りの町「博多」、これからも世界をリードしていく元気の源としてお祭りの伝統を大事にしていきたいですね。

2011年06月01日

【不信任案提出へ】

あまりにも節操のない、あまりにも小粒な政治が空回りしています。

『菅政権に対する内閣不信任決議案をめぐり、自民党は31日も、6月2日か3日の提出に向け、党内や公明党などとの最終調整を続けた。

『菅政権に対する内閣不信任決議案をめぐり、自民党は31日も、6月2日か3日の提出に向け、党内や公明党などとの最終調整を続けた。

政府・民主党執行部はこれに対するけん制を強める一方で、党内では「反菅」の動きも一段と活発化した。

自民党の谷垣総裁は31日の党役員会で「不信任案の扱いは、推移をよく見ながら判断したい。お任せいただきたい」と述べ、提出への決意を改めて強調した。谷垣氏は6月1日の党首討論などの動きを見て、同日中にも提出時期を決断する考えだ。石原幹事長は記者会見で、提出理由を「菅首相がこのまま東京電力福島第一原子力発電所の事故を扱っていたら、この国が不幸になる」と説明した。

自民党は、公明党と共同で提案する方針だ。

31日午後からは逢沢一郎国会対策委員長が公明党以外の野党各党に協力を求める。自民党幹部は同日朝、不信任案について「週をまたぐことはないだろう」と述べ、週内に衆院本会議で採決されるとの見通しを示した。

一方、公明党は31日午前の常任役員会で、不信任案の扱いを山口代表に一任することを決定。山口氏は記者会見で「菅政権に今後の復旧・復興を委ねることは被災者の思いにそわない」と述べ、自民党と共同提案する方針を明確にした。』(5月31日付読売新聞)

【無責任政治が招く国家衰亡】

菅内閣が決して最善を尽くしているとは思えないし、もっといい選択があらゆる場面であったのではないかとの疑念も尽きません。しかしながら、だからといって内閣不信任案を今提出することが、東日本大震災の復興に本当にプラスになるのでしょうか?

答えは「否」です。いくつかのメディアが発表している世論調査にも、今内閣を変えるのはよくないという国民の意見が多いという結果が出ています。僕もそう思います。

一体、自民党は福島原発の核惨事を招いた責任は誰にあると思っているのでしょうか?菅政権?民主党?東京電力?冗談じゃない。もともとは長い間政権党にあって、住民の安全を一顧だにせずに原発推進政策を推し進めてきた歴代自民党政権が最も大きな責任があるということです。それを総括することもなく、震災からの復興が菅内閣のもとでは進まないから内閣不信任案?ちゃんちゃらおかしい。一体何を考えているのかと言いたいです。

先ずは自らの政党が今までいかに間違った政策を取り続けてきたか、しっかり総括してその結果を国民の前にすべてさらけ出すとともに、そのうえで菅内閣に代わる明確なエネルギー政策や東北の復興計画について財源も含めて中長期的なビジョンを国民の前に示してから、不信任案などの話をすべきでしょう。

そして民主党の小沢グループ。この人たちは、政権与党の責任というものをどう考えているのでしょうか?野党に同調して民主党をつぶしてもいいと考えているのでしょう。それならそれでこちらもしっかりと菅内閣後のビジョンを示すべきでしょう。なんの大義名分もなく、姑息な茶番劇をやっても国民は納得しません。

【大きな懸念】

菅内閣も国民の期待にまったく応えてないと僕も思います。それでも僕は当面は菅内閣が政権を担当していくしかないと思っています。その理由は、今、内閣が代われば、あの震災と原発による核惨事を身を持って体験した連中が閣外に去り、日本を放射能まみれにした経産省や原発メーカー、電力業界、電力業界から巨額の寄付を受けている学会など原発村の人間たちはまたぞろゾンビのようにこの国を破局の道へ一直線に導いていくことになるのではないかという大きな懸念があるからです。少なくとも福島の核惨事を経験した菅総理をはじめとする今の閣僚たちは、原発村をなんとかしないといけないという危機感があります。

菅内閣も国民の期待にまったく応えてないと僕も思います。それでも僕は当面は菅内閣が政権を担当していくしかないと思っています。その理由は、今、内閣が代われば、あの震災と原発による核惨事を身を持って体験した連中が閣外に去り、日本を放射能まみれにした経産省や原発メーカー、電力業界、電力業界から巨額の寄付を受けている学会など原発村の人間たちはまたぞろゾンビのようにこの国を破局の道へ一直線に導いていくことになるのではないかという大きな懸念があるからです。少なくとも福島の核惨事を経験した菅総理をはじめとする今の閣僚たちは、原発村をなんとかしないといけないという危機感があります。

したがって、再び日本を破局の淵に追い詰めるかもしれない原発をどうするのかについて、あの惨事を経験した菅内閣が責任を持って新しいエネルギーのあり方に道筋をつけ、さらには東北の方々の復興の道筋をつけるまでは菅総理には市民宰相として頑張ってもらいたい。今、内閣総辞職や総選挙ということになれば福島の核惨事は日本の将来に活かされることなく、再び日本は次なる核の大災害に向かって一直線ということになりはしないかと危惧します。

あまりにも節操のない、あまりにも小粒な政治が空回りしています。

『菅政権に対する内閣不信任決議案をめぐり、自民党は31日も、6月2日か3日の提出に向け、党内や公明党などとの最終調整を続けた。

『菅政権に対する内閣不信任決議案をめぐり、自民党は31日も、6月2日か3日の提出に向け、党内や公明党などとの最終調整を続けた。政府・民主党執行部はこれに対するけん制を強める一方で、党内では「反菅」の動きも一段と活発化した。

自民党の谷垣総裁は31日の党役員会で「不信任案の扱いは、推移をよく見ながら判断したい。お任せいただきたい」と述べ、提出への決意を改めて強調した。谷垣氏は6月1日の党首討論などの動きを見て、同日中にも提出時期を決断する考えだ。石原幹事長は記者会見で、提出理由を「菅首相がこのまま東京電力福島第一原子力発電所の事故を扱っていたら、この国が不幸になる」と説明した。

自民党は、公明党と共同で提案する方針だ。

31日午後からは逢沢一郎国会対策委員長が公明党以外の野党各党に協力を求める。自民党幹部は同日朝、不信任案について「週をまたぐことはないだろう」と述べ、週内に衆院本会議で採決されるとの見通しを示した。

一方、公明党は31日午前の常任役員会で、不信任案の扱いを山口代表に一任することを決定。山口氏は記者会見で「菅政権に今後の復旧・復興を委ねることは被災者の思いにそわない」と述べ、自民党と共同提案する方針を明確にした。』(5月31日付読売新聞)

【無責任政治が招く国家衰亡】

菅内閣が決して最善を尽くしているとは思えないし、もっといい選択があらゆる場面であったのではないかとの疑念も尽きません。しかしながら、だからといって内閣不信任案を今提出することが、東日本大震災の復興に本当にプラスになるのでしょうか?

答えは「否」です。いくつかのメディアが発表している世論調査にも、今内閣を変えるのはよくないという国民の意見が多いという結果が出ています。僕もそう思います。

一体、自民党は福島原発の核惨事を招いた責任は誰にあると思っているのでしょうか?菅政権?民主党?東京電力?冗談じゃない。もともとは長い間政権党にあって、住民の安全を一顧だにせずに原発推進政策を推し進めてきた歴代自民党政権が最も大きな責任があるということです。それを総括することもなく、震災からの復興が菅内閣のもとでは進まないから内閣不信任案?ちゃんちゃらおかしい。一体何を考えているのかと言いたいです。

先ずは自らの政党が今までいかに間違った政策を取り続けてきたか、しっかり総括してその結果を国民の前にすべてさらけ出すとともに、そのうえで菅内閣に代わる明確なエネルギー政策や東北の復興計画について財源も含めて中長期的なビジョンを国民の前に示してから、不信任案などの話をすべきでしょう。

そして民主党の小沢グループ。この人たちは、政権与党の責任というものをどう考えているのでしょうか?野党に同調して民主党をつぶしてもいいと考えているのでしょう。それならそれでこちらもしっかりと菅内閣後のビジョンを示すべきでしょう。なんの大義名分もなく、姑息な茶番劇をやっても国民は納得しません。

【大きな懸念】

菅内閣も国民の期待にまったく応えてないと僕も思います。それでも僕は当面は菅内閣が政権を担当していくしかないと思っています。その理由は、今、内閣が代われば、あの震災と原発による核惨事を身を持って体験した連中が閣外に去り、日本を放射能まみれにした経産省や原発メーカー、電力業界、電力業界から巨額の寄付を受けている学会など原発村の人間たちはまたぞろゾンビのようにこの国を破局の道へ一直線に導いていくことになるのではないかという大きな懸念があるからです。少なくとも福島の核惨事を経験した菅総理をはじめとする今の閣僚たちは、原発村をなんとかしないといけないという危機感があります。

菅内閣も国民の期待にまったく応えてないと僕も思います。それでも僕は当面は菅内閣が政権を担当していくしかないと思っています。その理由は、今、内閣が代われば、あの震災と原発による核惨事を身を持って体験した連中が閣外に去り、日本を放射能まみれにした経産省や原発メーカー、電力業界、電力業界から巨額の寄付を受けている学会など原発村の人間たちはまたぞろゾンビのようにこの国を破局の道へ一直線に導いていくことになるのではないかという大きな懸念があるからです。少なくとも福島の核惨事を経験した菅総理をはじめとする今の閣僚たちは、原発村をなんとかしないといけないという危機感があります。したがって、再び日本を破局の淵に追い詰めるかもしれない原発をどうするのかについて、あの惨事を経験した菅内閣が責任を持って新しいエネルギーのあり方に道筋をつけ、さらには東北の方々の復興の道筋をつけるまでは菅総理には市民宰相として頑張ってもらいたい。今、内閣総辞職や総選挙ということになれば福島の核惨事は日本の将来に活かされることなく、再び日本は次なる核の大災害に向かって一直線ということになりはしないかと危惧します。