上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

2011年02月28日

【吃音に悩む王】

アカデミー賞受賞最有力と見られている映画を観てきました。 「英国王のスピーチ("The King's Speech")」です。確かに前評判通り、吃音に悩む英国王ジョージⅥ世を演じる英国の名優コリン・ファースの渋い演技が光る英国らしい映画でした。そして国王を頂点とする英国同様、象徴天皇の国ニッポンの国民である僕にとってもいろいろと考えさせられる映画でした。

アカデミー賞受賞最有力と見られている映画を観てきました。 「英国王のスピーチ("The King's Speech")」です。確かに前評判通り、吃音に悩む英国王ジョージⅥ世を演じる英国の名優コリン・ファースの渋い演技が光る英国らしい映画でした。そして国王を頂点とする英国同様、象徴天皇の国ニッポンの国民である僕にとってもいろいろと考えさせられる映画でした。

【階層社会の王と平民】

映画の舞台は英国王室。第二次大戦前夜の緊迫した情勢の中、不本意にも突然の王位継承という運命を背負った英国王ジョージ6世が、内向的な性格のゆえに吃音に悩んでいたのですが、妻エリザベスの助けを借りて言語障害の専門医ライオン・ローグを雇い吃音の克服に挑戦、苦闘の末に国民にドイツとの戦争を告げるスピーチをやり遂げ、立派な国王となっていくというストーリーです。

国王の吃音は生まれつきではなく幼少期の体験から来る後天的なものということを見抜く言語聴覚士のオーストラリア人ライオン・ローグを、最初は田舎者の平民と罵倒することもあった国王も次第にその粘り強い治療に心を開くようになり、国王と平民というクラス社会の壁を乗り越え、固い友情の絆で吃音を克服していくプロセスは、これが実話であることも相まって観る者に静かな感動を呼び起こします。

【名優の演技と英語】

それにしても国王役のコリン・ファースの吃音の演技やそのクイーンズイングリッシュの素晴らしさ。タイム誌の記事("Enter the King" by Catherine Mayer, p.44-45, Culture, TIME issued on Feb.28, 2011)によれば彼はイギリス生まれではあるものの、教師であった両親がインドで育ち、家族はアフリカに移住、その後英国に戻ってきて再びアメリカミズーリに行くなど、英国生まれ・英国育ちとはちょっと違いどちらかというと言葉では苦労した「ある意味、本物のイギリス人」(so-called quintessential Englishman)だそうです。だからこそ、今回の英国王の役回りがピタッとはまったのかもしれません。

それにしても国王役のコリン・ファースの吃音の演技やそのクイーンズイングリッシュの素晴らしさ。タイム誌の記事("Enter the King" by Catherine Mayer, p.44-45, Culture, TIME issued on Feb.28, 2011)によれば彼はイギリス生まれではあるものの、教師であった両親がインドで育ち、家族はアフリカに移住、その後英国に戻ってきて再びアメリカミズーリに行くなど、英国生まれ・英国育ちとはちょっと違いどちらかというと言葉では苦労した「ある意味、本物のイギリス人」(so-called quintessential Englishman)だそうです。だからこそ、今回の英国王の役回りがピタッとはまったのかもしれません。

そして舞台となっている英国王室。もう日本人である僕たちはイギリスびいきが多いと言われていますが、そのクイーンズ・イングリッシュの響きの良さについつい惹かれてしまいます。多くの日本女性が英国に憧れるのもわかるような気がします。

【英王室と天皇家】

最後にこの映画を観て感じたことがあります。それは同じ時代の運命に翻弄されたふたつの国のロイヤルファミリィの対照的なスピーチが思い浮かんだということです。

ひとつはこの映画のラストシーンに出てくる英国王ジョージ6世による、ドイツへの宣戦布告を英国民、そして英連邦の人々に伝えるスピーチ。もうひとつはそれから数年を経て英国から1万キロ以上離れた極東の地・日本で昭和天皇が日本国民に敗戦を告げたスピーチです。宣戦布告と敗戦という意味では全く逆のスピーチなのですが、「国民を鼓舞する」という意味では暗い時代に突入することを素直に語り心の準備を呼び掛ける英国王も、戦争に負けてこれから新しい日本を創るように語りかける昭和天皇も、同じ思いだったのではないかと思いました。いづれにしても、リーダーが思いを伝えるスピーチの巧拙は直感的に聴衆に伝わります。そういう意味でも僕ら「平民」にとっても考えさせられる映画でした。

ひとつはこの映画のラストシーンに出てくる英国王ジョージ6世による、ドイツへの宣戦布告を英国民、そして英連邦の人々に伝えるスピーチ。もうひとつはそれから数年を経て英国から1万キロ以上離れた極東の地・日本で昭和天皇が日本国民に敗戦を告げたスピーチです。宣戦布告と敗戦という意味では全く逆のスピーチなのですが、「国民を鼓舞する」という意味では暗い時代に突入することを素直に語り心の準備を呼び掛ける英国王も、戦争に負けてこれから新しい日本を創るように語りかける昭和天皇も、同じ思いだったのではないかと思いました。いづれにしても、リーダーが思いを伝えるスピーチの巧拙は直感的に聴衆に伝わります。そういう意味でも僕ら「平民」にとっても考えさせられる映画でした。

果たして、今の日本で聴衆を感動させるスピーチが出来るリーダーはいるのでしょうか。

アカデミー賞受賞最有力と見られている映画を観てきました。 「英国王のスピーチ("The King's Speech")」です。確かに前評判通り、吃音に悩む英国王ジョージⅥ世を演じる英国の名優コリン・ファースの渋い演技が光る英国らしい映画でした。そして国王を頂点とする英国同様、象徴天皇の国ニッポンの国民である僕にとってもいろいろと考えさせられる映画でした。

アカデミー賞受賞最有力と見られている映画を観てきました。 「英国王のスピーチ("The King's Speech")」です。確かに前評判通り、吃音に悩む英国王ジョージⅥ世を演じる英国の名優コリン・ファースの渋い演技が光る英国らしい映画でした。そして国王を頂点とする英国同様、象徴天皇の国ニッポンの国民である僕にとってもいろいろと考えさせられる映画でした。【階層社会の王と平民】

映画の舞台は英国王室。第二次大戦前夜の緊迫した情勢の中、不本意にも突然の王位継承という運命を背負った英国王ジョージ6世が、内向的な性格のゆえに吃音に悩んでいたのですが、妻エリザベスの助けを借りて言語障害の専門医ライオン・ローグを雇い吃音の克服に挑戦、苦闘の末に国民にドイツとの戦争を告げるスピーチをやり遂げ、立派な国王となっていくというストーリーです。

国王の吃音は生まれつきではなく幼少期の体験から来る後天的なものということを見抜く言語聴覚士のオーストラリア人ライオン・ローグを、最初は田舎者の平民と罵倒することもあった国王も次第にその粘り強い治療に心を開くようになり、国王と平民というクラス社会の壁を乗り越え、固い友情の絆で吃音を克服していくプロセスは、これが実話であることも相まって観る者に静かな感動を呼び起こします。

【名優の演技と英語】

それにしても国王役のコリン・ファースの吃音の演技やそのクイーンズイングリッシュの素晴らしさ。タイム誌の記事("Enter the King" by Catherine Mayer, p.44-45, Culture, TIME issued on Feb.28, 2011)によれば彼はイギリス生まれではあるものの、教師であった両親がインドで育ち、家族はアフリカに移住、その後英国に戻ってきて再びアメリカミズーリに行くなど、英国生まれ・英国育ちとはちょっと違いどちらかというと言葉では苦労した「ある意味、本物のイギリス人」(so-called quintessential Englishman)だそうです。だからこそ、今回の英国王の役回りがピタッとはまったのかもしれません。

それにしても国王役のコリン・ファースの吃音の演技やそのクイーンズイングリッシュの素晴らしさ。タイム誌の記事("Enter the King" by Catherine Mayer, p.44-45, Culture, TIME issued on Feb.28, 2011)によれば彼はイギリス生まれではあるものの、教師であった両親がインドで育ち、家族はアフリカに移住、その後英国に戻ってきて再びアメリカミズーリに行くなど、英国生まれ・英国育ちとはちょっと違いどちらかというと言葉では苦労した「ある意味、本物のイギリス人」(so-called quintessential Englishman)だそうです。だからこそ、今回の英国王の役回りがピタッとはまったのかもしれません。そして舞台となっている英国王室。もう日本人である僕たちはイギリスびいきが多いと言われていますが、そのクイーンズ・イングリッシュの響きの良さについつい惹かれてしまいます。多くの日本女性が英国に憧れるのもわかるような気がします。

【英王室と天皇家】

最後にこの映画を観て感じたことがあります。それは同じ時代の運命に翻弄されたふたつの国のロイヤルファミリィの対照的なスピーチが思い浮かんだということです。

ひとつはこの映画のラストシーンに出てくる英国王ジョージ6世による、ドイツへの宣戦布告を英国民、そして英連邦の人々に伝えるスピーチ。もうひとつはそれから数年を経て英国から1万キロ以上離れた極東の地・日本で昭和天皇が日本国民に敗戦を告げたスピーチです。宣戦布告と敗戦という意味では全く逆のスピーチなのですが、「国民を鼓舞する」という意味では暗い時代に突入することを素直に語り心の準備を呼び掛ける英国王も、戦争に負けてこれから新しい日本を創るように語りかける昭和天皇も、同じ思いだったのではないかと思いました。いづれにしても、リーダーが思いを伝えるスピーチの巧拙は直感的に聴衆に伝わります。そういう意味でも僕ら「平民」にとっても考えさせられる映画でした。

ひとつはこの映画のラストシーンに出てくる英国王ジョージ6世による、ドイツへの宣戦布告を英国民、そして英連邦の人々に伝えるスピーチ。もうひとつはそれから数年を経て英国から1万キロ以上離れた極東の地・日本で昭和天皇が日本国民に敗戦を告げたスピーチです。宣戦布告と敗戦という意味では全く逆のスピーチなのですが、「国民を鼓舞する」という意味では暗い時代に突入することを素直に語り心の準備を呼び掛ける英国王も、戦争に負けてこれから新しい日本を創るように語りかける昭和天皇も、同じ思いだったのではないかと思いました。いづれにしても、リーダーが思いを伝えるスピーチの巧拙は直感的に聴衆に伝わります。そういう意味でも僕ら「平民」にとっても考えさせられる映画でした。果たして、今の日本で聴衆を感動させるスピーチが出来るリーダーはいるのでしょうか。

2011年02月25日

【収入に占める食費比率】

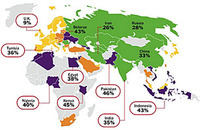

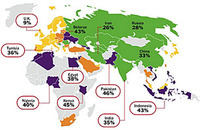

2月28日付のアジア版タイム誌の"Briefing Ecomony"の短い記事「食料争奪」("Food Fights", p.11, TIME issued on Feb.28,2011)の世界地図は衝撃的だ。そこには、いくつかの先進国と途上国における家計消費に占める食費の割合が示されている。

2月28日付のアジア版タイム誌の"Briefing Ecomony"の短い記事「食料争奪」("Food Fights", p.11, TIME issued on Feb.28,2011)の世界地図は衝撃的だ。そこには、いくつかの先進国と途上国における家計消費に占める食費の割合が示されている。

米国7%、英国9%、オーストラリア11%と低いのに対して、メキシコ24%、インド35%、そして市民革命で政権が倒れたチュニジア36%、エジプト38%と高く、ナイジェリア、ケニア、パキスタン等は40%を越えてしまうほど高いのだ。

【気候変動と食料価格】

最近世界各地で頻発している洪水や大寒波といった気候変動による異変は、小麦や大豆といった基礎的穀物を中心とした食料価格の暴騰を招いており、それらが職のない若者の人口が多く、生活費に占める食費の割合が高い中東諸国で独裁政権に対する不満→市民革命の大きな要因となったとみられている。

とすれば、インターネットや携帯電話による市民への情報の急速な拡散によって、この地図にあるアフリカやアジアの他の国々にも広がっていく可能性が高いのではないだろうか。

【中国そして北朝鮮?】

そう思っていたら、23日と24日の両日にインドで食糧高騰への対策を政府に求める6万人デモが発生したというニュースや、『24日付の韓国紙・朝鮮日報は、中国国境の北朝鮮の都市、新義州で18日ごろ、住民数百人が治安部隊と衝突したと報じた。北朝鮮内の消息筋の情報としている。住民側の被害規模は未確認とされるが、4、5人が死亡したとも伝えられる。』(2月24日付産経新聞)というニュースが流れてきた。中国でも反体制的なデモが当局によって封じられたというニュースがあったばかりだが、インターネット等市民が見ることはないであろう北朝鮮まで騒乱が広がっているとしたら、今回の中東の市民革命、食料価格高騰といった動きはこれから当分の間世界中を揺さぶり続けることになるかもしれない。

最後に忘れてはならないのは、僕ら日本人も所謂先進国の一員として、個人も企業も国家も、国を超えて貧困に喘ぎ食糧も手に入らない人たちに真剣に手を差し伸べる努力をしなければいづれ取り返しのつかないことになるだろうということだ。世界は今、国単位で存在するのではなくひとつにつながっている。インターネットだけではなく、食糧も燃料もすべてつながっているのだから。そうでなければ市民から見放された中東の独裁者を笑う資格はない。

2月28日付のアジア版タイム誌の"Briefing Ecomony"の短い記事「食料争奪」("Food Fights", p.11, TIME issued on Feb.28,2011)の世界地図は衝撃的だ。そこには、いくつかの先進国と途上国における家計消費に占める食費の割合が示されている。

2月28日付のアジア版タイム誌の"Briefing Ecomony"の短い記事「食料争奪」("Food Fights", p.11, TIME issued on Feb.28,2011)の世界地図は衝撃的だ。そこには、いくつかの先進国と途上国における家計消費に占める食費の割合が示されている。米国7%、英国9%、オーストラリア11%と低いのに対して、メキシコ24%、インド35%、そして市民革命で政権が倒れたチュニジア36%、エジプト38%と高く、ナイジェリア、ケニア、パキスタン等は40%を越えてしまうほど高いのだ。

【気候変動と食料価格】

最近世界各地で頻発している洪水や大寒波といった気候変動による異変は、小麦や大豆といった基礎的穀物を中心とした食料価格の暴騰を招いており、それらが職のない若者の人口が多く、生活費に占める食費の割合が高い中東諸国で独裁政権に対する不満→市民革命の大きな要因となったとみられている。

とすれば、インターネットや携帯電話による市民への情報の急速な拡散によって、この地図にあるアフリカやアジアの他の国々にも広がっていく可能性が高いのではないだろうか。

【中国そして北朝鮮?】

そう思っていたら、23日と24日の両日にインドで食糧高騰への対策を政府に求める6万人デモが発生したというニュースや、『24日付の韓国紙・朝鮮日報は、中国国境の北朝鮮の都市、新義州で18日ごろ、住民数百人が治安部隊と衝突したと報じた。北朝鮮内の消息筋の情報としている。住民側の被害規模は未確認とされるが、4、5人が死亡したとも伝えられる。』(2月24日付産経新聞)というニュースが流れてきた。中国でも反体制的なデモが当局によって封じられたというニュースがあったばかりだが、インターネット等市民が見ることはないであろう北朝鮮まで騒乱が広がっているとしたら、今回の中東の市民革命、食料価格高騰といった動きはこれから当分の間世界中を揺さぶり続けることになるかもしれない。

最後に忘れてはならないのは、僕ら日本人も所謂先進国の一員として、個人も企業も国家も、国を超えて貧困に喘ぎ食糧も手に入らない人たちに真剣に手を差し伸べる努力をしなければいづれ取り返しのつかないことになるだろうということだ。世界は今、国単位で存在するのではなくひとつにつながっている。インターネットだけではなく、食糧も燃料もすべてつながっているのだから。そうでなければ市民から見放された中東の独裁者を笑う資格はない。

2011年02月24日

【戦場復帰】

あの独特の語り口でこの一年お茶の間を笑わせてくれたベレー帽の「あの方」が戦場に復帰されるようです。

『独特な口調でテレビやCMなどで人気の戦場カメラマン、渡部陽一氏(38)が22日、近く“戦場復帰”することを明らかにした。この日、都内で「渡部陽一の世界名作童話劇場」と題したよみきかせライブを行った渡部氏は「近いうちに」紛争地域に取材で旅立つことを明言。候補地としてパキスタンなどを挙げた。エジプトなど中東情勢が緊迫化する中、あえて紛争地域に戻る選択をした。

『独特な口調でテレビやCMなどで人気の戦場カメラマン、渡部陽一氏(38)が22日、近く“戦場復帰”することを明らかにした。この日、都内で「渡部陽一の世界名作童話劇場」と題したよみきかせライブを行った渡部氏は「近いうちに」紛争地域に取材で旅立つことを明言。候補地としてパキスタンなどを挙げた。エジプトなど中東情勢が緊迫化する中、あえて紛争地域に戻る選択をした。

「エジプト…リビア…世界が…中東が動いている。エジプトではネットで呼びかけて革命が起きた。こんな話…聞いたことがない。現場を…見たい。近いうちに…出発することを…考えています。行きたいところが…あるんです。スーダン…パキスタン…アフガニスタンです。(期間は)基本的に…1カ月です」。

事務所側は3月中の渡航こそ否定したものの、本人の口ぶりから、早ければ今春にも旅立つ決意がうかがえる。

2010年を「挑戦の年」とし、メディア出演や講演に費やした。戦場取材の資金を稼ぐためという側面がある一方、「撮られる側の恐怖心も分かった」。最後に紛争地帯に赴いたのは昨年9月のアフガニスタンでの米軍従軍取材だ。テレビのレギュラー番組を抱えているが、渡航による出演キャンセルについては契約時に了解を得ており、問題はないという。

私生活では昨年6月に第1子が誕生。気になる家族の反応も「行かないでとは…言われていません」と、理解を得ていると明かした。』(2月23日付デイリースポーツ)

【くれぐれも安全に】

もともと渡部さんはテレビで人気者になっても、いつでも戦場に戻るという姿勢だったと聞いています。記事にもあるように、そもそもずっとバラエティ番組の人気者として生きていくつもりなどなく、次の戦場取材のための資金稼ぎだと本人も語っていたのです。それが証拠に渡部さんの公式サイトに出ているのは戦場の生々しい写真ばかり、バラエティのおちゃらけなどは一切ありません。それほど真剣なのです。

戦場カメラマン渡部陽一の公式サイト → http://www.yoichi-watanabe.com/index.html

そして1年間のテレビ出演を経て、再び戦地へ。その間に第一子も誕生したと言うのに、ご家族は再び戦地に赴く渡部さんを理解はしてあるのでしょうが、はやり不安は隠せないと思います。

誰かが伝えなければ、戦争はなくならないのかもしれませんが、だからといって自分が行けと言われたら相当の覚悟がなければ行けないと思います。現に最近ではおびただしい数のジャーナリストや戦場カメラマンが戦地や取材先で倒れているのが厳しい現実なのです。渡部さんにとっては戦場取材が自分の生きざまそのものだからと他人は何とでも言えますが、その信念、信条、そして勇気には本当に頭が下がります。とにもかくにも、ご自身が語っておられるように「戦場カメラマンは生きて帰ること」という信条をとにかく実践して必ず帰ってきてほしい、そう願っています。

あの独特の語り口でこの一年お茶の間を笑わせてくれたベレー帽の「あの方」が戦場に復帰されるようです。

『独特な口調でテレビやCMなどで人気の戦場カメラマン、渡部陽一氏(38)が22日、近く“戦場復帰”することを明らかにした。この日、都内で「渡部陽一の世界名作童話劇場」と題したよみきかせライブを行った渡部氏は「近いうちに」紛争地域に取材で旅立つことを明言。候補地としてパキスタンなどを挙げた。エジプトなど中東情勢が緊迫化する中、あえて紛争地域に戻る選択をした。

『独特な口調でテレビやCMなどで人気の戦場カメラマン、渡部陽一氏(38)が22日、近く“戦場復帰”することを明らかにした。この日、都内で「渡部陽一の世界名作童話劇場」と題したよみきかせライブを行った渡部氏は「近いうちに」紛争地域に取材で旅立つことを明言。候補地としてパキスタンなどを挙げた。エジプトなど中東情勢が緊迫化する中、あえて紛争地域に戻る選択をした。「エジプト…リビア…世界が…中東が動いている。エジプトではネットで呼びかけて革命が起きた。こんな話…聞いたことがない。現場を…見たい。近いうちに…出発することを…考えています。行きたいところが…あるんです。スーダン…パキスタン…アフガニスタンです。(期間は)基本的に…1カ月です」。

事務所側は3月中の渡航こそ否定したものの、本人の口ぶりから、早ければ今春にも旅立つ決意がうかがえる。

2010年を「挑戦の年」とし、メディア出演や講演に費やした。戦場取材の資金を稼ぐためという側面がある一方、「撮られる側の恐怖心も分かった」。最後に紛争地帯に赴いたのは昨年9月のアフガニスタンでの米軍従軍取材だ。テレビのレギュラー番組を抱えているが、渡航による出演キャンセルについては契約時に了解を得ており、問題はないという。

私生活では昨年6月に第1子が誕生。気になる家族の反応も「行かないでとは…言われていません」と、理解を得ていると明かした。』(2月23日付デイリースポーツ)

【くれぐれも安全に】

もともと渡部さんはテレビで人気者になっても、いつでも戦場に戻るという姿勢だったと聞いています。記事にもあるように、そもそもずっとバラエティ番組の人気者として生きていくつもりなどなく、次の戦場取材のための資金稼ぎだと本人も語っていたのです。それが証拠に渡部さんの公式サイトに出ているのは戦場の生々しい写真ばかり、バラエティのおちゃらけなどは一切ありません。それほど真剣なのです。

戦場カメラマン渡部陽一の公式サイト → http://www.yoichi-watanabe.com/index.html

そして1年間のテレビ出演を経て、再び戦地へ。その間に第一子も誕生したと言うのに、ご家族は再び戦地に赴く渡部さんを理解はしてあるのでしょうが、はやり不安は隠せないと思います。

誰かが伝えなければ、戦争はなくならないのかもしれませんが、だからといって自分が行けと言われたら相当の覚悟がなければ行けないと思います。現に最近ではおびただしい数のジャーナリストや戦場カメラマンが戦地や取材先で倒れているのが厳しい現実なのです。渡部さんにとっては戦場取材が自分の生きざまそのものだからと他人は何とでも言えますが、その信念、信条、そして勇気には本当に頭が下がります。とにもかくにも、ご自身が語っておられるように「戦場カメラマンは生きて帰ること」という信条をとにかく実践して必ず帰ってきてほしい、そう願っています。

2011年02月23日

【厳戒中国】

中東の市民革命の波が中国を襲うのかと注目されたが、最初の波は当局に掻き消されたようだ。

『中東で広がる民衆抗議行動に刺激を受け、インターネット上で20日に開催が呼びかけられていた中国13都市での集会やデモは、公安当局の厳重な警戒で不発に終わった。

『中東で広がる民衆抗議行動に刺激を受け、インターネット上で20日に開催が呼びかけられていた中国13都市での集会やデモは、公安当局の厳重な警戒で不発に終わった。

ただ、香港の人権団体・中国人権民主化運動ニュースセンターは、19日から20日にかけ、活動家ら1000人以上が中国各地で当局に連行されたり外出制限を受けたりした、と伝えた。

北京では20日、集会場所に指定された繁華街に外国メディアが多数詰めかけ、参加者を待ち構えた。しかし、白色の花束を持って現れた男性2人が警官に連行された以外、参加者らしい人は現れなかった。

上海では、繁華街に学生ら約50人が集まったが、警官が排除し、若者3人を連行した。現場にいた外資系企業勤務の男性(30)は、「(共産党の)一党独裁を終結させ、言論の自由を実現させたい」と話していた。広東省広州や遼寧省瀋陽などの都市でも、厳重な警戒態勢が敷かれた。』(2月20日付読売新聞)

【ウェブ革命の波及先】

中東ではチュニジア、エジプトの独裁政権が市民の怒りの前に倒れた後、リビア、バーレーンとまだまだ収まる気配は見えない。日曜日のNHKスペシャル「ネットが革命を起こした~アラブ・若者たちの攻防~」でも取り上げられていたが、アラブの革命の手段はFacebook等のソーシャル・ネットワーク、YouTube等の動画サイト、そしてマイクロブログと呼ばれるTwitterなどのインターネットメディアだった。

中東ではチュニジア、エジプトの独裁政権が市民の怒りの前に倒れた後、リビア、バーレーンとまだまだ収まる気配は見えない。日曜日のNHKスペシャル「ネットが革命を起こした~アラブ・若者たちの攻防~」でも取り上げられていたが、アラブの革命の手段はFacebook等のソーシャル・ネットワーク、YouTube等の動画サイト、そしてマイクロブログと呼ばれるTwitterなどのインターネットメディアだった。

そして今、中東以外の地域で注目されているのが「中国」だ。2月21日付のタイム誌の記事「つながる」("Wired Up" by Austin Ramzy, TIME issued on Feb.21, 2011)に中国におけるソーシャル・メディアの動きが取り上げられている。

Wired Up ----The rapid rise of social media and microblogs has changed the Internet equation between the Chinese state and the people

【独自の発達と検閲】

中国国内ではグーグルによる検索もTwitterによる「つぶやき」も、Facebookによる情報共有も中国政府による検閲によって完全に自由に使うことは出来ない。例えば中国在住の人たちをFacebookの友達に誘おうとしても一部ではブロックされているのだ。この中国の情報統制は「中国の巨大なファイアフォール」("the Great Firewall of China")と呼ばれている。

しかしながら、中国の人たちはしたたかさも持ち合わせている。今回の集会やデモの呼びかけもその一例であるが、中国国内ではTwitterに代わるマイクロブログとしてSina Weiboというツールが人々の間で急速に広まりつつある。Sino Weiboでは検閲が行われているものの、それなりのネットワーキングが可能なのだ。その影響力は、発足後14カ月あまりで50百万人のユーザーを獲得、2011年初めには70百万人に達したと見られており、日増しに強まっている。何しろ中国には457百万人ものインターネットユーザーがいて、まだ拡大しつつあるのだから世界への影響力という意味でも無視できないのだ。

エジプトやチュニジアほどではないにしても中国も一党独裁国家のひとつであるし、若者の失業など経済の拡大に伴い広がる格差に対する不満も抱えているため、いつこういったソーシャル・メディアやマイクロブログを使った民衆のネットワークが新たな「革命」につながるか予断を許さない。今後も中国当局と民衆のネット上での攻防からは目が離せない。

中東の市民革命の波が中国を襲うのかと注目されたが、最初の波は当局に掻き消されたようだ。

『中東で広がる民衆抗議行動に刺激を受け、インターネット上で20日に開催が呼びかけられていた中国13都市での集会やデモは、公安当局の厳重な警戒で不発に終わった。

『中東で広がる民衆抗議行動に刺激を受け、インターネット上で20日に開催が呼びかけられていた中国13都市での集会やデモは、公安当局の厳重な警戒で不発に終わった。ただ、香港の人権団体・中国人権民主化運動ニュースセンターは、19日から20日にかけ、活動家ら1000人以上が中国各地で当局に連行されたり外出制限を受けたりした、と伝えた。

北京では20日、集会場所に指定された繁華街に外国メディアが多数詰めかけ、参加者を待ち構えた。しかし、白色の花束を持って現れた男性2人が警官に連行された以外、参加者らしい人は現れなかった。

上海では、繁華街に学生ら約50人が集まったが、警官が排除し、若者3人を連行した。現場にいた外資系企業勤務の男性(30)は、「(共産党の)一党独裁を終結させ、言論の自由を実現させたい」と話していた。広東省広州や遼寧省瀋陽などの都市でも、厳重な警戒態勢が敷かれた。』(2月20日付読売新聞)

【ウェブ革命の波及先】

中東ではチュニジア、エジプトの独裁政権が市民の怒りの前に倒れた後、リビア、バーレーンとまだまだ収まる気配は見えない。日曜日のNHKスペシャル「ネットが革命を起こした~アラブ・若者たちの攻防~」でも取り上げられていたが、アラブの革命の手段はFacebook等のソーシャル・ネットワーク、YouTube等の動画サイト、そしてマイクロブログと呼ばれるTwitterなどのインターネットメディアだった。

中東ではチュニジア、エジプトの独裁政権が市民の怒りの前に倒れた後、リビア、バーレーンとまだまだ収まる気配は見えない。日曜日のNHKスペシャル「ネットが革命を起こした~アラブ・若者たちの攻防~」でも取り上げられていたが、アラブの革命の手段はFacebook等のソーシャル・ネットワーク、YouTube等の動画サイト、そしてマイクロブログと呼ばれるTwitterなどのインターネットメディアだった。そして今、中東以外の地域で注目されているのが「中国」だ。2月21日付のタイム誌の記事「つながる」("Wired Up" by Austin Ramzy, TIME issued on Feb.21, 2011)に中国におけるソーシャル・メディアの動きが取り上げられている。

Wired Up ----The rapid rise of social media and microblogs has changed the Internet equation between the Chinese state and the people

【独自の発達と検閲】

中国国内ではグーグルによる検索もTwitterによる「つぶやき」も、Facebookによる情報共有も中国政府による検閲によって完全に自由に使うことは出来ない。例えば中国在住の人たちをFacebookの友達に誘おうとしても一部ではブロックされているのだ。この中国の情報統制は「中国の巨大なファイアフォール」("the Great Firewall of China")と呼ばれている。

しかしながら、中国の人たちはしたたかさも持ち合わせている。今回の集会やデモの呼びかけもその一例であるが、中国国内ではTwitterに代わるマイクロブログとしてSina Weiboというツールが人々の間で急速に広まりつつある。Sino Weiboでは検閲が行われているものの、それなりのネットワーキングが可能なのだ。その影響力は、発足後14カ月あまりで50百万人のユーザーを獲得、2011年初めには70百万人に達したと見られており、日増しに強まっている。何しろ中国には457百万人ものインターネットユーザーがいて、まだ拡大しつつあるのだから世界への影響力という意味でも無視できないのだ。

エジプトやチュニジアほどではないにしても中国も一党独裁国家のひとつであるし、若者の失業など経済の拡大に伴い広がる格差に対する不満も抱えているため、いつこういったソーシャル・メディアやマイクロブログを使った民衆のネットワークが新たな「革命」につながるか予断を許さない。今後も中国当局と民衆のネット上での攻防からは目が離せない。

2011年02月22日

【女性キャスターの悲劇】

エジプト民主革命の歓喜の瞬間に米女性キャスターが暴行を受けていたことが米国のメディアでは連日報道されています。

『米CBSニュースは15日、同社の女性記者が、エジプトのムバラク前大統領が11日に辞任した際に反政府デモ隊が集まっていたカイロ中心部を取材中に、暴漢の集団に拘束され性的暴行を受けたと発表した。同記者は米国に戻り病院で治療を受けているという。

CBSによると、被害を受けたのは国際報道担当のベテラン、ララ・ローガン記者。人気番組「シクスティ・ミニッツ」のため、ムバラク辞任に沸くタハリール広場を取材中だった。約200人の群衆に取り囲まれて他の取材クルーや警備担当者と離れ離れになった後、性的暴行を受け殴られるなどした。女性のグループやエジプト軍兵士約20人に助けられたという。』(2月16日付毎日新聞)

【戦場の女性記者】

日本では最近、戦場カメラマンとして渡辺陽一さんがバラエティ等によく出て戦場取材について少しばかり一般の人も関心が出てきているようですが、戦場からのリポートに女性キャスターが活躍するということはほとんどないのではないでしょうか。それとは対照的に米国では戦場からのリポートをするのは女性キャスターが中心です。今回エジプトのムバラク政権崩壊の歓喜の瞬間に暴行を受けたララ・ローガン記者もその一人です。

日本では最近、戦場カメラマンとして渡辺陽一さんがバラエティ等によく出て戦場取材について少しばかり一般の人も関心が出てきているようですが、戦場からのリポートに女性キャスターが活躍するということはほとんどないのではないでしょうか。それとは対照的に米国では戦場からのリポートをするのは女性キャスターが中心です。今回エジプトのムバラク政権崩壊の歓喜の瞬間に暴行を受けたララ・ローガン記者もその一人です。

今回の事件の背景は、米国社会の女性の地位やその政治性、メディアの考え方など様々な側面があるのですが、戦場取材における日本と米国の女性レポーターの違いはいったいどこから来るのでしょうか?

【日米の女性の地位】

村上龍のメールマガジン「ジャパン・メール・メディア(JMM)」に投稿している米国ニュージャージー州在住の作家・冷泉彰彦氏の「CBS女性記者襲撃事件とアメリカ的フェニミズム」(2月19日付)のレポートにそのあたりの背景が詳しく分析されています。

冷泉氏が先ず挙げているのは、米メディアが視聴率競争のために目立つ女性を戦場に送り込んでいるということです。日本でも視聴率競争はあるわけですが、男女同権が徹底している米国と違い、日本ではまだまだいい意味で言えば女性は守るべきものという文化があり、戦場に女性キャスターを送り込んだらかえって「可哀そうだ」という批判の矢面に立つかもしれません。やはり米国と日本では女性に対する考え方、文化の違いが相当あるということでしょうか。

戦場では女性は弱い立場にあります。過去の戦争においても特に民間人の女性は真っ先に敵に狙われますし、場合によっては戦場のどさくさの中で味方にも狙われる危険性が高いのではないでしょうか。そういう意味で、米国では軍隊に相当の割合で女性が入っており、軍隊内での性暴力が問題になっていることや、市民社会でも女性への性暴力が相当ひどいということを忘れてはいけないと思います。今回のローガン記者の実名報道はかなり異例なことだそうですが、エジプトでのローガン記者の悲劇を公開することで米国社会に内在する女性への性暴力に毅然と対応するという空気がメディアにも国民にもあるのかもしれませんね。それにしてもローガンさんの心身の傷が早く癒えることを祈っています。

エジプト民主革命の歓喜の瞬間に米女性キャスターが暴行を受けていたことが米国のメディアでは連日報道されています。

『米CBSニュースは15日、同社の女性記者が、エジプトのムバラク前大統領が11日に辞任した際に反政府デモ隊が集まっていたカイロ中心部を取材中に、暴漢の集団に拘束され性的暴行を受けたと発表した。同記者は米国に戻り病院で治療を受けているという。

CBSによると、被害を受けたのは国際報道担当のベテラン、ララ・ローガン記者。人気番組「シクスティ・ミニッツ」のため、ムバラク辞任に沸くタハリール広場を取材中だった。約200人の群衆に取り囲まれて他の取材クルーや警備担当者と離れ離れになった後、性的暴行を受け殴られるなどした。女性のグループやエジプト軍兵士約20人に助けられたという。』(2月16日付毎日新聞)

【戦場の女性記者】

日本では最近、戦場カメラマンとして渡辺陽一さんがバラエティ等によく出て戦場取材について少しばかり一般の人も関心が出てきているようですが、戦場からのリポートに女性キャスターが活躍するということはほとんどないのではないでしょうか。それとは対照的に米国では戦場からのリポートをするのは女性キャスターが中心です。今回エジプトのムバラク政権崩壊の歓喜の瞬間に暴行を受けたララ・ローガン記者もその一人です。

日本では最近、戦場カメラマンとして渡辺陽一さんがバラエティ等によく出て戦場取材について少しばかり一般の人も関心が出てきているようですが、戦場からのリポートに女性キャスターが活躍するということはほとんどないのではないでしょうか。それとは対照的に米国では戦場からのリポートをするのは女性キャスターが中心です。今回エジプトのムバラク政権崩壊の歓喜の瞬間に暴行を受けたララ・ローガン記者もその一人です。今回の事件の背景は、米国社会の女性の地位やその政治性、メディアの考え方など様々な側面があるのですが、戦場取材における日本と米国の女性レポーターの違いはいったいどこから来るのでしょうか?

【日米の女性の地位】

村上龍のメールマガジン「ジャパン・メール・メディア(JMM)」に投稿している米国ニュージャージー州在住の作家・冷泉彰彦氏の「CBS女性記者襲撃事件とアメリカ的フェニミズム」(2月19日付)のレポートにそのあたりの背景が詳しく分析されています。

冷泉氏が先ず挙げているのは、米メディアが視聴率競争のために目立つ女性を戦場に送り込んでいるということです。日本でも視聴率競争はあるわけですが、男女同権が徹底している米国と違い、日本ではまだまだいい意味で言えば女性は守るべきものという文化があり、戦場に女性キャスターを送り込んだらかえって「可哀そうだ」という批判の矢面に立つかもしれません。やはり米国と日本では女性に対する考え方、文化の違いが相当あるということでしょうか。

戦場では女性は弱い立場にあります。過去の戦争においても特に民間人の女性は真っ先に敵に狙われますし、場合によっては戦場のどさくさの中で味方にも狙われる危険性が高いのではないでしょうか。そういう意味で、米国では軍隊に相当の割合で女性が入っており、軍隊内での性暴力が問題になっていることや、市民社会でも女性への性暴力が相当ひどいということを忘れてはいけないと思います。今回のローガン記者の実名報道はかなり異例なことだそうですが、エジプトでのローガン記者の悲劇を公開することで米国社会に内在する女性への性暴力に毅然と対応するという空気がメディアにも国民にもあるのかもしれませんね。それにしてもローガンさんの心身の傷が早く癒えることを祈っています。

2011年02月21日

【本日封切り】

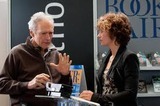

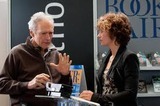

80歳になるクリント・イーストウッド監督が問う来世を信じてつながる人々の物語「ヒアアフター」が封切となった19日の土曜日、さっそく近くのTOHOシネマズで観てきました。そしてクライマックスに近くなって思わず涙が出てきました。淡々としたストーリーの中に流れるイーストウッド監督の人に対する温かみみたいなものが伝わってきたのが涙の理由でした。

80歳になるクリント・イーストウッド監督が問う来世を信じてつながる人々の物語「ヒアアフター」が封切となった19日の土曜日、さっそく近くのTOHOシネマズで観てきました。そしてクライマックスに近くなって思わず涙が出てきました。淡々としたストーリーの中に流れるイーストウッド監督の人に対する温かみみたいなものが伝わってきたのが涙の理由でした。

【3人それぞれの来世とのつながり】

ネタばれになってはいけませんので、詳しくは語れませんがストーリーは死後の世界にとらわれてしまった3人の登場人物、パリの女性ジャーナリスト・マリー、ロンドンの小学生マーカス、サンフランシスコの元霊能者ジョージ、のそれぞれの人生が別々に進んでいく中、最後にはお互いの心の問いかけに導かれるように出会い、死後というより来世の存在を信じつつ新しい人生を歩み始めるというものでした。

ネタばれになってはいけませんので、詳しくは語れませんがストーリーは死後の世界にとらわれてしまった3人の登場人物、パリの女性ジャーナリスト・マリー、ロンドンの小学生マーカス、サンフランシスコの元霊能者ジョージ、のそれぞれの人生が別々に進んでいく中、最後にはお互いの心の問いかけに導かれるように出会い、死後というより来世の存在を信じつつ新しい人生を歩み始めるというものでした。

イーストウッド監督は「荒野の七人」等に俳優として出ていたころからはすでに50年以上の時が過ぎ、今では80歳という高齢ながら次々と新しい映画を発表する大監督として活躍されていますが、人間の死について自らも真摯に向き合い、その思いを共有したいと今回の映画を造られたのではないかと思います。

来世が本当に存在するのかどうかはともかく、人は例外なく死を迎えるという現実の中で、いかに今、この瞬間を精いっぱい生きるか、そしてそのかけがえのない自分の人生を生き切るためには人とのつながりがいかに大切かを静かに語りかけてくれるような映画でした。「今を生き切る」というのは僕のモットーでもあるので、この映画には共感するものがありました。

2008年にアカデミー賞外国語映画賞に輝いた日本映画「おくりびと」同様、この「ヒアアフター」も暗いムードではなく、自らの死について改めて考えるキッカケになりました。「生と死」に興味ある方、ご覧になってはいかがですか。

80歳になるクリント・イーストウッド監督が問う来世を信じてつながる人々の物語「ヒアアフター」が封切となった19日の土曜日、さっそく近くのTOHOシネマズで観てきました。そしてクライマックスに近くなって思わず涙が出てきました。淡々としたストーリーの中に流れるイーストウッド監督の人に対する温かみみたいなものが伝わってきたのが涙の理由でした。

80歳になるクリント・イーストウッド監督が問う来世を信じてつながる人々の物語「ヒアアフター」が封切となった19日の土曜日、さっそく近くのTOHOシネマズで観てきました。そしてクライマックスに近くなって思わず涙が出てきました。淡々としたストーリーの中に流れるイーストウッド監督の人に対する温かみみたいなものが伝わってきたのが涙の理由でした。【3人それぞれの来世とのつながり】

ネタばれになってはいけませんので、詳しくは語れませんがストーリーは死後の世界にとらわれてしまった3人の登場人物、パリの女性ジャーナリスト・マリー、ロンドンの小学生マーカス、サンフランシスコの元霊能者ジョージ、のそれぞれの人生が別々に進んでいく中、最後にはお互いの心の問いかけに導かれるように出会い、死後というより来世の存在を信じつつ新しい人生を歩み始めるというものでした。

ネタばれになってはいけませんので、詳しくは語れませんがストーリーは死後の世界にとらわれてしまった3人の登場人物、パリの女性ジャーナリスト・マリー、ロンドンの小学生マーカス、サンフランシスコの元霊能者ジョージ、のそれぞれの人生が別々に進んでいく中、最後にはお互いの心の問いかけに導かれるように出会い、死後というより来世の存在を信じつつ新しい人生を歩み始めるというものでした。イーストウッド監督は「荒野の七人」等に俳優として出ていたころからはすでに50年以上の時が過ぎ、今では80歳という高齢ながら次々と新しい映画を発表する大監督として活躍されていますが、人間の死について自らも真摯に向き合い、その思いを共有したいと今回の映画を造られたのではないかと思います。

来世が本当に存在するのかどうかはともかく、人は例外なく死を迎えるという現実の中で、いかに今、この瞬間を精いっぱい生きるか、そしてそのかけがえのない自分の人生を生き切るためには人とのつながりがいかに大切かを静かに語りかけてくれるような映画でした。「今を生き切る」というのは僕のモットーでもあるので、この映画には共感するものがありました。

2008年にアカデミー賞外国語映画賞に輝いた日本映画「おくりびと」同様、この「ヒアアフター」も暗いムードではなく、自らの死について改めて考えるキッカケになりました。「生と死」に興味ある方、ご覧になってはいかがですか。

2011年02月17日

【進む合弁交渉】

迷走する民主政権を見透かして、ロシアが中韓の業者に働き掛けて北方領土での合弁事業をどんどん進めようとしています。

迷走する民主政権を見透かして、ロシアが中韓の業者に働き掛けて北方領土での合弁事業をどんどん進めようとしています。

『ロシア漁業庁のサベリエフ広報局長は16日、中国の水産会社が北方領土の色丹島でのホタテ養殖などの合弁事業でロシアの水産会社と交渉中であることを明らかにした。

国後島では、ロシアと中国の水産会社がナマコ養殖の合弁事業を始めることで基本合意した。同局長は、中国、韓国の水産会社が国後島、択捉島でもナマコやホタテの養殖などでロシア企業と交渉中だとし、「中国・大連の会社だけで3社が事業参加を求めている」と述べた。北方領土への第三国企業の進出拡大で、日ロの領土交渉は一段と困難になりそうだ。』(2月16日付時事通信)

【弱肉強食のジャングル】

世界はルールなき弱肉強食のジャングルそのものだということが、北方領土や尖閣列島を巡る最近のロシア・中国と日本の間でのやり取りで見せつけられています。日本の政権が弱いと見るや、ロシアも中国もどんどん日本の弱点を突いてきて我がもの顔で振る舞っているようです。最近の北方領土での中国や韓国の業者とロシア政府との合弁事業交渉はその最たるものでしょう。世界の現実とはそういうものなのです。

しかし、日本はどうすることもできない。こんなことではいたずらにナショナリズム的な風潮が国内に蔓延して、ロシアや中国に対する感情的な反発がますます強まってくるかもしれません。

民主党政権が誕生してからというもの、国民の期待は次々に裏切られ、政治は機能マヒを起こし、日本の政治全体が迷走状態に陥っています。国家財政の破たん危機から周辺国との領土問題での摩擦に至るまで何ひとつ解決の糸口どころか、反対に問題の傷口を広げるばかりの民主党政権。自民党もひどかったけれど、これでは私たち国民はどうすればいいのでしょうか。本当に明日への不安ばかりが先に立つ今日この頃です。

迷走する民主政権を見透かして、ロシアが中韓の業者に働き掛けて北方領土での合弁事業をどんどん進めようとしています。

迷走する民主政権を見透かして、ロシアが中韓の業者に働き掛けて北方領土での合弁事業をどんどん進めようとしています。『ロシア漁業庁のサベリエフ広報局長は16日、中国の水産会社が北方領土の色丹島でのホタテ養殖などの合弁事業でロシアの水産会社と交渉中であることを明らかにした。

国後島では、ロシアと中国の水産会社がナマコ養殖の合弁事業を始めることで基本合意した。同局長は、中国、韓国の水産会社が国後島、択捉島でもナマコやホタテの養殖などでロシア企業と交渉中だとし、「中国・大連の会社だけで3社が事業参加を求めている」と述べた。北方領土への第三国企業の進出拡大で、日ロの領土交渉は一段と困難になりそうだ。』(2月16日付時事通信)

【弱肉強食のジャングル】

世界はルールなき弱肉強食のジャングルそのものだということが、北方領土や尖閣列島を巡る最近のロシア・中国と日本の間でのやり取りで見せつけられています。日本の政権が弱いと見るや、ロシアも中国もどんどん日本の弱点を突いてきて我がもの顔で振る舞っているようです。最近の北方領土での中国や韓国の業者とロシア政府との合弁事業交渉はその最たるものでしょう。世界の現実とはそういうものなのです。

しかし、日本はどうすることもできない。こんなことではいたずらにナショナリズム的な風潮が国内に蔓延して、ロシアや中国に対する感情的な反発がますます強まってくるかもしれません。

民主党政権が誕生してからというもの、国民の期待は次々に裏切られ、政治は機能マヒを起こし、日本の政治全体が迷走状態に陥っています。国家財政の破たん危機から周辺国との領土問題での摩擦に至るまで何ひとつ解決の糸口どころか、反対に問題の傷口を広げるばかりの民主党政権。自民党もひどかったけれど、これでは私たち国民はどうすればいいのでしょうか。本当に明日への不安ばかりが先に立つ今日この頃です。

2011年02月16日

【「林原」って?】

始めて耳にする企業名ですが、負債総額1千億円の破たんのインパクトは相当なもののようです。

『万一、全国の店頭から菓子や冷凍食品、さらには医薬品や化粧品などが消えたら、市場がパニックとなるかもしれない。そんな悪夢が脳裏をよぎる深刻な事態が起きた。

『万一、全国の店頭から菓子や冷凍食品、さらには医薬品や化粧品などが消えたら、市場がパニックとなるかもしれない。そんな悪夢が脳裏をよぎる深刻な事態が起きた。

バイオ関連企業の「林原」(本社・岡山市)が会社更生法の適用を東京地裁に申請したからだ。これは単なる地方の有力企業の倒産とは次元が異なる。

■甘味料などに使われるトレハロースの世界生産をほぼ独占

林原は甘味料などに使われる糖質「トレハロース」や抗がん剤「インターフェロン」を量産する世界的なメーカーで、トレハロースの世界生産をほぼ独占しているのだ。トレハロースの取引先は全国で約7000社、製品は約2万品目にのぼるうえ、「他の代替がほぼ不可能」というだけに、食品業界などへの影響が懸念されている。

トレハロースは、同社によると「食品の乾燥や傷みを抑えたり、うま味を引き出したりするなど数多くの特長をもつ」という。クッキーなど菓子類の甘味料としてだけでなく、冷凍食品の劣化低減、野菜ジュースの苦味抑制などに役立っている。さらには保水性に優れることから、機能性繊維や医薬品、化粧品などにも素材として幅広く使われているという。

菓子メーカーでは江崎グリコ、繊維メーカーではシキボウ、化粧品では常盤薬品工業、富士フイルムなどが林原のトレハロースを使用している。いずれも「当面の在庫は確保している」としているが、万一、林原の供給がストップするような事態となれば、各社の生産に影響が出るのは必至だ。

■美術館、自然科学博物館の運営、恐竜の発掘調査なども展開

地方のバイオ関連企業が、これだけ多分野に波及する素材を独占的に生産していること自体が驚きだが、これが現実なのだ。林原は1883年に水飴製造からスタートし、「他社がやらない、他社ではできない独自のテーマで研究を行う研究開発型企業として歩んできた」(同社)という。

しかし、今回は独自性の強い企業文化が裏目に出たようだ。帝国データバンクなどによると、林原はトレハロースやインターフェロンを量産することで、バイオテクノロジー企業として認知度を高めたが、運輸・倉庫業、ホテル経営、飲食業など事業の多角化を推進。美術館、自然科学博物館の運営、恐竜の発掘調査などメセナ活動も展開したため、「研究開発投資と不動産投資などで、年間売上高を大きく上回る借入金が経営を圧迫していた」という。

■中国銀行自身の審査態勢が問題となる可能性

非上場の同族企業である林原は、経営面で外部のチェック機能が働かなかったため、長年にわたり粉飾決算を続けていたことが判明したほか、オーナー一族へ違法配当が行われていた疑いも浮上。捜査当局も一連の不正に関心を示しており、刑事事件に発展する可能性もある。

林原のメインバンクは地元・岡山の中国銀行で、林原が同行の筆頭株主となるなど、「両社は持ちつ持たれつの関係」(地元関係者)だった。中国銀行は、つなぎ融資を林原に行うとしているが、長年にわたる粉飾決算が判明したことで、中国銀行自身の審査態勢が問題となる可能性もある。中国銀行以外の取引金融機関は林原への不信感を高めている。林原は「会社更生手続は事業継続を目的としており、商品の安定供給は確保できると考えている」としているが、果たして甘味料など素材の供給が順調に進むのか。林原の再建問題からは目が離せない。』(2月11日付J-CASTニュース )

【事業の多角化がアダ?】

「林原」、「トレハロース」や「インターフェロン」といった呼び名はあまり素人には馴染みがないのですが、この記事を見ると僕たちの日常生活にも密接に関わっていて、林原が完全になくなってしまうと大変なことだというのがよくわかります。まさに昨年あった中国のレアアース事件に匹敵するような経済事件であり、林原が生産する製品はレアアースのような希少価値があり、世界中への影響が懸念される事態なのです。

「林原」、「トレハロース」や「インターフェロン」といった呼び名はあまり素人には馴染みがないのですが、この記事を見ると僕たちの日常生活にも密接に関わっていて、林原が完全になくなってしまうと大変なことだというのがよくわかります。まさに昨年あった中国のレアアース事件に匹敵するような経済事件であり、林原が生産する製品はレアアースのような希少価値があり、世界中への影響が懸念される事態なのです。

正直、記事を読んで初めて知り驚きました。

この「林原」という企業のホームページを見ると、その事業の多角化、高度な技術力、グローバル性に目を見張ります。

「林原」のホームページ→ http://www.hayashibara.co.jp/index.php?page=top

林原が世界生産をほぼ独占している甘味料などに使われる糖質「トレハロース」の取引先が全国で約7000社、製品は約2万品目にのぼるというのもうなづけます。

非上場の同族企業ゆえのチェック機能の弱さが多角化した事業の暴走を招いたのでしょうが、記事の通りメインバンクの責任も今後問われることになるでしょう。ただ、生産停止などによる世界的な影響が懸念されるだけに更生法適用後の動向にも注目したいところです。

始めて耳にする企業名ですが、負債総額1千億円の破たんのインパクトは相当なもののようです。

『万一、全国の店頭から菓子や冷凍食品、さらには医薬品や化粧品などが消えたら、市場がパニックとなるかもしれない。そんな悪夢が脳裏をよぎる深刻な事態が起きた。

『万一、全国の店頭から菓子や冷凍食品、さらには医薬品や化粧品などが消えたら、市場がパニックとなるかもしれない。そんな悪夢が脳裏をよぎる深刻な事態が起きた。バイオ関連企業の「林原」(本社・岡山市)が会社更生法の適用を東京地裁に申請したからだ。これは単なる地方の有力企業の倒産とは次元が異なる。

■甘味料などに使われるトレハロースの世界生産をほぼ独占

林原は甘味料などに使われる糖質「トレハロース」や抗がん剤「インターフェロン」を量産する世界的なメーカーで、トレハロースの世界生産をほぼ独占しているのだ。トレハロースの取引先は全国で約7000社、製品は約2万品目にのぼるうえ、「他の代替がほぼ不可能」というだけに、食品業界などへの影響が懸念されている。

トレハロースは、同社によると「食品の乾燥や傷みを抑えたり、うま味を引き出したりするなど数多くの特長をもつ」という。クッキーなど菓子類の甘味料としてだけでなく、冷凍食品の劣化低減、野菜ジュースの苦味抑制などに役立っている。さらには保水性に優れることから、機能性繊維や医薬品、化粧品などにも素材として幅広く使われているという。

菓子メーカーでは江崎グリコ、繊維メーカーではシキボウ、化粧品では常盤薬品工業、富士フイルムなどが林原のトレハロースを使用している。いずれも「当面の在庫は確保している」としているが、万一、林原の供給がストップするような事態となれば、各社の生産に影響が出るのは必至だ。

■美術館、自然科学博物館の運営、恐竜の発掘調査なども展開

地方のバイオ関連企業が、これだけ多分野に波及する素材を独占的に生産していること自体が驚きだが、これが現実なのだ。林原は1883年に水飴製造からスタートし、「他社がやらない、他社ではできない独自のテーマで研究を行う研究開発型企業として歩んできた」(同社)という。

しかし、今回は独自性の強い企業文化が裏目に出たようだ。帝国データバンクなどによると、林原はトレハロースやインターフェロンを量産することで、バイオテクノロジー企業として認知度を高めたが、運輸・倉庫業、ホテル経営、飲食業など事業の多角化を推進。美術館、自然科学博物館の運営、恐竜の発掘調査などメセナ活動も展開したため、「研究開発投資と不動産投資などで、年間売上高を大きく上回る借入金が経営を圧迫していた」という。

■中国銀行自身の審査態勢が問題となる可能性

非上場の同族企業である林原は、経営面で外部のチェック機能が働かなかったため、長年にわたり粉飾決算を続けていたことが判明したほか、オーナー一族へ違法配当が行われていた疑いも浮上。捜査当局も一連の不正に関心を示しており、刑事事件に発展する可能性もある。

林原のメインバンクは地元・岡山の中国銀行で、林原が同行の筆頭株主となるなど、「両社は持ちつ持たれつの関係」(地元関係者)だった。中国銀行は、つなぎ融資を林原に行うとしているが、長年にわたる粉飾決算が判明したことで、中国銀行自身の審査態勢が問題となる可能性もある。中国銀行以外の取引金融機関は林原への不信感を高めている。林原は「会社更生手続は事業継続を目的としており、商品の安定供給は確保できると考えている」としているが、果たして甘味料など素材の供給が順調に進むのか。林原の再建問題からは目が離せない。』(2月11日付J-CASTニュース )

【事業の多角化がアダ?】

「林原」、「トレハロース」や「インターフェロン」といった呼び名はあまり素人には馴染みがないのですが、この記事を見ると僕たちの日常生活にも密接に関わっていて、林原が完全になくなってしまうと大変なことだというのがよくわかります。まさに昨年あった中国のレアアース事件に匹敵するような経済事件であり、林原が生産する製品はレアアースのような希少価値があり、世界中への影響が懸念される事態なのです。

「林原」、「トレハロース」や「インターフェロン」といった呼び名はあまり素人には馴染みがないのですが、この記事を見ると僕たちの日常生活にも密接に関わっていて、林原が完全になくなってしまうと大変なことだというのがよくわかります。まさに昨年あった中国のレアアース事件に匹敵するような経済事件であり、林原が生産する製品はレアアースのような希少価値があり、世界中への影響が懸念される事態なのです。正直、記事を読んで初めて知り驚きました。

この「林原」という企業のホームページを見ると、その事業の多角化、高度な技術力、グローバル性に目を見張ります。

「林原」のホームページ→ http://www.hayashibara.co.jp/index.php?page=top

林原が世界生産をほぼ独占している甘味料などに使われる糖質「トレハロース」の取引先が全国で約7000社、製品は約2万品目にのぼるというのもうなづけます。

非上場の同族企業ゆえのチェック機能の弱さが多角化した事業の暴走を招いたのでしょうが、記事の通りメインバンクの責任も今後問われることになるでしょう。ただ、生産停止などによる世界的な影響が懸念されるだけに更生法適用後の動向にも注目したいところです。

2011年02月14日

【ついに辞任】

エジプト市民がついに大統領を辞任に追い込みました。

『エジプトのスレイマン副大統領は11日テレビ演説を行い、同国を約30年にわたって統治してきたムバラク大統領が辞任したと発表した。これに伴い、軍の最高幹部会議が全権を掌握する。発表に先立ち、AP通信など複数のメディアは、ムバラク大統領が首都のカイロを出て、東部シナイ半島の保養地、シャルムエルシェイクに滞在していると報じた。チュニジアで1月に起きた民衆蜂起による政変がエジプトにも飛び火、同月25日から各地でムバラク氏の退陣を求める大規模な反政府デモが続いていた。ムバラク氏は次の大統領選への不出馬を表明する一方、即時退陣は拒否していたが、辞任圧力に抗しきれなかった格好だ。』(2月12日付産経新聞)

『エジプトのスレイマン副大統領は11日テレビ演説を行い、同国を約30年にわたって統治してきたムバラク大統領が辞任したと発表した。これに伴い、軍の最高幹部会議が全権を掌握する。発表に先立ち、AP通信など複数のメディアは、ムバラク大統領が首都のカイロを出て、東部シナイ半島の保養地、シャルムエルシェイクに滞在していると報じた。チュニジアで1月に起きた民衆蜂起による政変がエジプトにも飛び火、同月25日から各地でムバラク氏の退陣を求める大規模な反政府デモが続いていた。ムバラク氏は次の大統領選への不出馬を表明する一方、即時退陣は拒否していたが、辞任圧力に抗しきれなかった格好だ。』(2月12日付産経新聞)

【興奮の後に待つもの】

辞任の直前の演説で辞任しないと強弁したムバラク大統領に怒った市民のデモがさらに大規模になり、ついに市民の前に辞任を余儀なくされたものです。軍の最高幹部会議が全権を掌握したということでとりあえずは、国内の混乱は回避され民主的な選挙→新体制の構築が進められることになるでしょう。米国と強力な絆を持つエジプト国軍が当面権力を掌握することで、イスラム原理主義を唱える勢力が台頭するのはひとまず避けられたわけで米国としてはややホッとしているのではないでしょうか。

アラブで広がりつつある市民革命のうねりは止めることは出来ないでしょうし、民主的な政権が市民によって誕生していくというのは米国や英国など西欧民主主義諸国が理念的には願っていることかもしれません。しかし、イスラム原理主義とつながる過激派などが権力の空白を突いてくることも十分予想されるので、エジプトの民主革命の行方はまだまだ予断を許さないと言うのが正直なところでしょう。

大統領を辞任を追い込んだ市民も今は興奮状態ですが、いづれ新たな政権か誕生しても生活がよくならなければ再び怒りを爆発させることになることを忘れてはならないでしょう。

エジプト市民がついに大統領を辞任に追い込みました。

『エジプトのスレイマン副大統領は11日テレビ演説を行い、同国を約30年にわたって統治してきたムバラク大統領が辞任したと発表した。これに伴い、軍の最高幹部会議が全権を掌握する。発表に先立ち、AP通信など複数のメディアは、ムバラク大統領が首都のカイロを出て、東部シナイ半島の保養地、シャルムエルシェイクに滞在していると報じた。チュニジアで1月に起きた民衆蜂起による政変がエジプトにも飛び火、同月25日から各地でムバラク氏の退陣を求める大規模な反政府デモが続いていた。ムバラク氏は次の大統領選への不出馬を表明する一方、即時退陣は拒否していたが、辞任圧力に抗しきれなかった格好だ。』(2月12日付産経新聞)

『エジプトのスレイマン副大統領は11日テレビ演説を行い、同国を約30年にわたって統治してきたムバラク大統領が辞任したと発表した。これに伴い、軍の最高幹部会議が全権を掌握する。発表に先立ち、AP通信など複数のメディアは、ムバラク大統領が首都のカイロを出て、東部シナイ半島の保養地、シャルムエルシェイクに滞在していると報じた。チュニジアで1月に起きた民衆蜂起による政変がエジプトにも飛び火、同月25日から各地でムバラク氏の退陣を求める大規模な反政府デモが続いていた。ムバラク氏は次の大統領選への不出馬を表明する一方、即時退陣は拒否していたが、辞任圧力に抗しきれなかった格好だ。』(2月12日付産経新聞)【興奮の後に待つもの】

辞任の直前の演説で辞任しないと強弁したムバラク大統領に怒った市民のデモがさらに大規模になり、ついに市民の前に辞任を余儀なくされたものです。軍の最高幹部会議が全権を掌握したということでとりあえずは、国内の混乱は回避され民主的な選挙→新体制の構築が進められることになるでしょう。米国と強力な絆を持つエジプト国軍が当面権力を掌握することで、イスラム原理主義を唱える勢力が台頭するのはひとまず避けられたわけで米国としてはややホッとしているのではないでしょうか。

アラブで広がりつつある市民革命のうねりは止めることは出来ないでしょうし、民主的な政権が市民によって誕生していくというのは米国や英国など西欧民主主義諸国が理念的には願っていることかもしれません。しかし、イスラム原理主義とつながる過激派などが権力の空白を突いてくることも十分予想されるので、エジプトの民主革命の行方はまだまだ予断を許さないと言うのが正直なところでしょう。

大統領を辞任を追い込んだ市民も今は興奮状態ですが、いづれ新たな政権か誕生しても生活がよくならなければ再び怒りを爆発させることになることを忘れてはならないでしょう。

2011年02月08日

【最高水準】

食料価格が過去最高に高くなっているそうです。

『国連食糧農業機関(FAO)は、1月の食料価格指数が1990年に統計を取り始めて以来最高の水準になったと発表した。

『国連食糧農業機関(FAO)は、1月の食料価格指数が1990年に統計を取り始めて以来最高の水準になったと発表した。

食料価格指数は世界の砂糖、穀類、乳製品、油脂、食肉などの価格から算出している。1月の指数は3.4%増となり、7カ月連続で上昇した。

砂糖、穀類、乳製品、油脂はいずれも先月値上がりし、食肉は横ばいだった。FAOの専門家は、今後数カ月にわたって高値が続くと予想している。

商品価格の高騰は、中東と北アフリカで反政府デモが拡大する一因にもなっている。非政府組織(NGO)のオックスファムは「価格の高騰が続けば、世界の貧困層が新たな食料価格危機に見舞われるのは時間の問題だ」と述べ、各国の政府に対応を訴えた。

エコノミストのヌリエル・ルービニ氏は先にスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムで「チュニジアの事態はエジプトへ飛び火し、モロッコ、アルジェリア、パキスタンでも暴動が起きている。これは高い失業率や富の不均衡だけでなく、食料と商品価格の急騰にも起因する」と指摘していた。』(2月4日付CNN.co.jp)

【食糧難が政変誘発?】

これほどの食料価格の高騰を招いている原因として、中国など新興国で肉や砂糖の需要が増え、ロシアの猛暑や米国の大雪、オーストラリアの洪水など異常気象などが取り沙汰されています。特に最近の異常気象は、その規模や世界的な広がりにおいて年々ひどくなっているように思われます。気候変動の振幅の大きさが食糧価格に悪影響を与えているのは間違いないでしょう。また中東情勢が不安定になるとの思惑から原油価格が高騰していることも食料価格に悪影響を与えているようです。

これから夏の収穫がわかるまで食料価格は高止まりし、インフレなど不安定要因がさらに価格を押し上げる恐れがありますし、2007~08年の食料危機ではエジプトを含む30カ国以上の途上国で暴動が起きたように、食料の輸出制限や買いだめが一段の価格高騰を招くようなことになれば、中東や北アフリカだけでなく世界各地で反政府デモが拡大、政変が頻発することも考えられます。

2008年のリーマンショック後、世界経済が回復し始めてきた矢先の食料価格高騰は世界の政治情勢に不安定要因を加え、悪循環に陥るのではないかと危惧しています。

食料価格が過去最高に高くなっているそうです。

『国連食糧農業機関(FAO)は、1月の食料価格指数が1990年に統計を取り始めて以来最高の水準になったと発表した。

『国連食糧農業機関(FAO)は、1月の食料価格指数が1990年に統計を取り始めて以来最高の水準になったと発表した。食料価格指数は世界の砂糖、穀類、乳製品、油脂、食肉などの価格から算出している。1月の指数は3.4%増となり、7カ月連続で上昇した。

砂糖、穀類、乳製品、油脂はいずれも先月値上がりし、食肉は横ばいだった。FAOの専門家は、今後数カ月にわたって高値が続くと予想している。

商品価格の高騰は、中東と北アフリカで反政府デモが拡大する一因にもなっている。非政府組織(NGO)のオックスファムは「価格の高騰が続けば、世界の貧困層が新たな食料価格危機に見舞われるのは時間の問題だ」と述べ、各国の政府に対応を訴えた。

エコノミストのヌリエル・ルービニ氏は先にスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムで「チュニジアの事態はエジプトへ飛び火し、モロッコ、アルジェリア、パキスタンでも暴動が起きている。これは高い失業率や富の不均衡だけでなく、食料と商品価格の急騰にも起因する」と指摘していた。』(2月4日付CNN.co.jp)

【食糧難が政変誘発?】

これほどの食料価格の高騰を招いている原因として、中国など新興国で肉や砂糖の需要が増え、ロシアの猛暑や米国の大雪、オーストラリアの洪水など異常気象などが取り沙汰されています。特に最近の異常気象は、その規模や世界的な広がりにおいて年々ひどくなっているように思われます。気候変動の振幅の大きさが食糧価格に悪影響を与えているのは間違いないでしょう。また中東情勢が不安定になるとの思惑から原油価格が高騰していることも食料価格に悪影響を与えているようです。

これから夏の収穫がわかるまで食料価格は高止まりし、インフレなど不安定要因がさらに価格を押し上げる恐れがありますし、2007~08年の食料危機ではエジプトを含む30カ国以上の途上国で暴動が起きたように、食料の輸出制限や買いだめが一段の価格高騰を招くようなことになれば、中東や北アフリカだけでなく世界各地で反政府デモが拡大、政変が頻発することも考えられます。

2008年のリーマンショック後、世界経済が回復し始めてきた矢先の食料価格高騰は世界の政治情勢に不安定要因を加え、悪循環に陥るのではないかと危惧しています。

2011年02月07日

【中止決定】

ついに中止に追い込まれたようです。

『大相撲の八百長疑惑で、日本相撲協会は5日、春場所(3月13日初日・大阪府立体育会館)の開催を中止する方針を固めた。6日の緊急理事会で正式決定する。本場所が開催されないのは昭和21年夏場所以来、65年ぶり。

『大相撲の八百長疑惑で、日本相撲協会は5日、春場所(3月13日初日・大阪府立体育会館)の開催を中止する方針を固めた。6日の緊急理事会で正式決定する。本場所が開催されないのは昭和21年夏場所以来、65年ぶり。

本場所は第二次大戦中にも続けられ、大正12年の関東大震災で旧両国国技館が焼失した後には名古屋に場所を移して実施。昭和7年の「春秋園事件」では番付を再編し、昨年の野球賭博事件では文科省の勧告に従う形で開催した。だが今回は、力士による土俵上での不祥事ということもあり、最悪の結果になった。

6日の日本大相撲トーナメントと、11日のNHK福祉大相撲も中止された。』(2月5日付産経新聞)

【日本の正念場】

相撲協会にとっては、場所を休場すると10億円から15億円の収入が吹っ飛んでしまうと言われています。しかしながら、ここまでくるともうお金の問題ではないというのが正直なところでしょう。なぜなら相撲界が本当にファンの信頼をなくせば、収入の源泉であるチケットを買いたいという人がいなくなるわけですから。

先ずは八百長疑惑解明を進めている伊藤座長率いる特別調査委員会の事実解明を真摯な姿勢で待つために、休場するのはやむを得ないと僕も思います。果たして日本相撲協会がこれからどういう決断を下すのか、世間は固唾を呑んで待つことになりますが、今度こそ一部力士のみを除名して協会そのものの責任逃れをするようなことをすれば、相撲そのものがなくなってしまうほどの重大な局面になるかもしれません。本当に土俵際に立たされているのは日本相撲協会だと思います。

それから、石原都知事が「(八百長は)昔から当たり前のこととしてあったんだよ。」と言う発言がありましたが、もともと石原氏は以前から相撲界の八百長の存在をいち早く指摘してきた人であり、そういう意味では石原氏は敢えて英語で言うところのdevil's advocate(議論や提案の妥当性を試すためにわざと反対意見を述べる人)になっているのだと思います。

石原氏の指摘を待つまでもなく、今の世間の風潮や相撲界の現状からすると、疑惑の解明を進めれば進めるほど相撲が相撲でなくなってしまうようなジレンマを抱えているというのが正直なところではないでしょうか。なにか、相撲界は日本社会そのものが抱えている様々な問題の縮図のようなものかもしれませんね。

ついに中止に追い込まれたようです。

『大相撲の八百長疑惑で、日本相撲協会は5日、春場所(3月13日初日・大阪府立体育会館)の開催を中止する方針を固めた。6日の緊急理事会で正式決定する。本場所が開催されないのは昭和21年夏場所以来、65年ぶり。

『大相撲の八百長疑惑で、日本相撲協会は5日、春場所(3月13日初日・大阪府立体育会館)の開催を中止する方針を固めた。6日の緊急理事会で正式決定する。本場所が開催されないのは昭和21年夏場所以来、65年ぶり。本場所は第二次大戦中にも続けられ、大正12年の関東大震災で旧両国国技館が焼失した後には名古屋に場所を移して実施。昭和7年の「春秋園事件」では番付を再編し、昨年の野球賭博事件では文科省の勧告に従う形で開催した。だが今回は、力士による土俵上での不祥事ということもあり、最悪の結果になった。

6日の日本大相撲トーナメントと、11日のNHK福祉大相撲も中止された。』(2月5日付産経新聞)

【日本の正念場】

相撲協会にとっては、場所を休場すると10億円から15億円の収入が吹っ飛んでしまうと言われています。しかしながら、ここまでくるともうお金の問題ではないというのが正直なところでしょう。なぜなら相撲界が本当にファンの信頼をなくせば、収入の源泉であるチケットを買いたいという人がいなくなるわけですから。

先ずは八百長疑惑解明を進めている伊藤座長率いる特別調査委員会の事実解明を真摯な姿勢で待つために、休場するのはやむを得ないと僕も思います。果たして日本相撲協会がこれからどういう決断を下すのか、世間は固唾を呑んで待つことになりますが、今度こそ一部力士のみを除名して協会そのものの責任逃れをするようなことをすれば、相撲そのものがなくなってしまうほどの重大な局面になるかもしれません。本当に土俵際に立たされているのは日本相撲協会だと思います。

それから、石原都知事が「(八百長は)昔から当たり前のこととしてあったんだよ。」と言う発言がありましたが、もともと石原氏は以前から相撲界の八百長の存在をいち早く指摘してきた人であり、そういう意味では石原氏は敢えて英語で言うところのdevil's advocate(議論や提案の妥当性を試すためにわざと反対意見を述べる人)になっているのだと思います。

石原氏の指摘を待つまでもなく、今の世間の風潮や相撲界の現状からすると、疑惑の解明を進めれば進めるほど相撲が相撲でなくなってしまうようなジレンマを抱えているというのが正直なところではないでしょうか。なにか、相撲界は日本社会そのものが抱えている様々な問題の縮図のようなものかもしれませんね。

2011年02月04日

【メール削除】

メールを削除したらばれないと思ったのでしょうか。

『十両の清瀬海が昨年6月、竹縄親方(元幕内春日錦)に、それまでのやり取りの削除を求めるメールを送っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。

『十両の清瀬海が昨年6月、竹縄親方(元幕内春日錦)に、それまでのやり取りの削除を求めるメールを送っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。

メールの送信日には、野球賭博に絡む恐喝事件で、元幕下力士が逮捕されており、清瀬海は八百長相撲についても発覚を恐れて証拠を隠そうとしたとみられる。

捜査関係者によると、清瀬海から竹縄親方に「メールの削除はよろしくお願いします」と書かれたメールが送られたのは、昨年6月24日夜。

この日は野球賭博事件に絡んで、元幕下の古市満朝被告(38)が恐喝容疑で警視庁に逮捕されており、清瀬海は削除依頼のメールを送る直前にも、「なんでばれてたんすか?通帳見せたんですか?自分らってカワイイ方ですよね」と、事件を意識したようなメールを竹縄親方に送信していた。 』(2月3日付読売新聞)

【行きつくところまで】

力士の稽古中の死亡事件から野球賭博まで、もうこれ以上はないだろうと思っていた矢先の今回の八百長発覚事件。相撲界の八百長と言えば過去何度も週刊誌沙汰になったにもかかわらず、証拠が掴めず一度も処分にまでは至らなかったことを思うと、今回は全く事情が違います。

それはマスコミから流れた噂ではなく、当局が別の事件の捜査の過程で発見し動かぬ証拠を掴んでから公表したということ、さらには一連の相撲界の不祥事の発覚で世の中が相撲界に対して極めて厳しい対応を求めていることなどを考えれば、八百長をやったとみられる本人たち、そしてそれを監督する立場にある人達には逃げ場がないということです。

あまりにも何度も「今回限り」、「今度こそは」という言葉を聞かされてきた私たちにとって、相撲界はどう応えていくつもりなのでしょうか。

メールを削除したらばれないと思ったのでしょうか。

『十両の清瀬海が昨年6月、竹縄親方(元幕内春日錦)に、それまでのやり取りの削除を求めるメールを送っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。

『十両の清瀬海が昨年6月、竹縄親方(元幕内春日錦)に、それまでのやり取りの削除を求めるメールを送っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。メールの送信日には、野球賭博に絡む恐喝事件で、元幕下力士が逮捕されており、清瀬海は八百長相撲についても発覚を恐れて証拠を隠そうとしたとみられる。

捜査関係者によると、清瀬海から竹縄親方に「メールの削除はよろしくお願いします」と書かれたメールが送られたのは、昨年6月24日夜。

この日は野球賭博事件に絡んで、元幕下の古市満朝被告(38)が恐喝容疑で警視庁に逮捕されており、清瀬海は削除依頼のメールを送る直前にも、「なんでばれてたんすか?通帳見せたんですか?自分らってカワイイ方ですよね」と、事件を意識したようなメールを竹縄親方に送信していた。 』(2月3日付読売新聞)

【行きつくところまで】

力士の稽古中の死亡事件から野球賭博まで、もうこれ以上はないだろうと思っていた矢先の今回の八百長発覚事件。相撲界の八百長と言えば過去何度も週刊誌沙汰になったにもかかわらず、証拠が掴めず一度も処分にまでは至らなかったことを思うと、今回は全く事情が違います。

それはマスコミから流れた噂ではなく、当局が別の事件の捜査の過程で発見し動かぬ証拠を掴んでから公表したということ、さらには一連の相撲界の不祥事の発覚で世の中が相撲界に対して極めて厳しい対応を求めていることなどを考えれば、八百長をやったとみられる本人たち、そしてそれを監督する立場にある人達には逃げ場がないということです。

あまりにも何度も「今回限り」、「今度こそは」という言葉を聞かされてきた私たちにとって、相撲界はどう応えていくつもりなのでしょうか。

2011年02月02日

【日本優勝】

手に汗握る試合というのはこういうものだと実感しました。

『サッカー・アジア杯決勝(日本1-0オーストラリア、現時時間29日、カタール・ドーハ)日本が延長戦から途中出場したFW李忠成が決勝ゴールを決め、1-0でオーストラリアを破り、04年中国大会以来2大会ぶりのアジアの頂点に立った。日本は単独最多の4度目の優勝で、W杯のプレ大会と位置づけされるコンフェデレーションズカップへの出場権を得た。

『サッカー・アジア杯決勝(日本1-0オーストラリア、現時時間29日、カタール・ドーハ)日本が延長戦から途中出場したFW李忠成が決勝ゴールを決め、1-0でオーストラリアを破り、04年中国大会以来2大会ぶりのアジアの頂点に立った。日本は単独最多の4度目の優勝で、W杯のプレ大会と位置づけされるコンフェデレーションズカップへの出場権を得た。

日本は前半、立ち上がりからオーストラリアの高さを使った攻撃に苦しみ、ピンチを数度作ったがDF陣の踏ん張りで無失点で前半を終えた。後半に入ると序盤にDF岩政を投入も流れを代えることはできなかった。後半27分にはオーストラリアが決定的なシーンを作ったがGK川島が好セーブを見せ切り抜けた。

延長戦に入ると両チームとも運動量が大きく落ちた所で日本はFW李を投入。すると延長後半4分、長友が左サイドで粘りながら突破し、クロス。李が完全フリーの状態でボレーシュートを決めた。』(1月30日付サンケイスポーツ)

【光るチーム力と監督采配】

アジア・カップを今回決勝までずっと見続けてきましたが、カタール戦も韓国戦も一瞬たりとて気を抜けない試合ばかりでした。逆説的に言うと、非常に優れた選手の個人技で相手チームを凌駕するというのではなく、チーム力で勝ってきたという印象だったのではないでしょうか。

そしてそのチーム力を支えたのは、もちろんザッケローニ監督の第六感的ではあるけれども経験と実績に裏付けされた名采配とベテラン選手・若手選手の一致団結力でした。今回の決勝でもテレビの解説にもあったように、途中で長身の岩政を入れてバックを固め、長友を前に出し、最後に李にパスを通して1点をもぎとった場面を作り出したのはまさに監督の采配がもたらしたものだと思います。

ハラハラドキドキの二時間半だったけれど、これほど小気味のいい試合はありませんでした。ありがとう、ニッポン、ありがとう、ザッケローニ監督!!!

手に汗握る試合というのはこういうものだと実感しました。

『サッカー・アジア杯決勝(日本1-0オーストラリア、現時時間29日、カタール・ドーハ)日本が延長戦から途中出場したFW李忠成が決勝ゴールを決め、1-0でオーストラリアを破り、04年中国大会以来2大会ぶりのアジアの頂点に立った。日本は単独最多の4度目の優勝で、W杯のプレ大会と位置づけされるコンフェデレーションズカップへの出場権を得た。

『サッカー・アジア杯決勝(日本1-0オーストラリア、現時時間29日、カタール・ドーハ)日本が延長戦から途中出場したFW李忠成が決勝ゴールを決め、1-0でオーストラリアを破り、04年中国大会以来2大会ぶりのアジアの頂点に立った。日本は単独最多の4度目の優勝で、W杯のプレ大会と位置づけされるコンフェデレーションズカップへの出場権を得た。日本は前半、立ち上がりからオーストラリアの高さを使った攻撃に苦しみ、ピンチを数度作ったがDF陣の踏ん張りで無失点で前半を終えた。後半に入ると序盤にDF岩政を投入も流れを代えることはできなかった。後半27分にはオーストラリアが決定的なシーンを作ったがGK川島が好セーブを見せ切り抜けた。

延長戦に入ると両チームとも運動量が大きく落ちた所で日本はFW李を投入。すると延長後半4分、長友が左サイドで粘りながら突破し、クロス。李が完全フリーの状態でボレーシュートを決めた。』(1月30日付サンケイスポーツ)

【光るチーム力と監督采配】

アジア・カップを今回決勝までずっと見続けてきましたが、カタール戦も韓国戦も一瞬たりとて気を抜けない試合ばかりでした。逆説的に言うと、非常に優れた選手の個人技で相手チームを凌駕するというのではなく、チーム力で勝ってきたという印象だったのではないでしょうか。

そしてそのチーム力を支えたのは、もちろんザッケローニ監督の第六感的ではあるけれども経験と実績に裏付けされた名采配とベテラン選手・若手選手の一致団結力でした。今回の決勝でもテレビの解説にもあったように、途中で長身の岩政を入れてバックを固め、長友を前に出し、最後に李にパスを通して1点をもぎとった場面を作り出したのはまさに監督の采配がもたらしたものだと思います。

ハラハラドキドキの二時間半だったけれど、これほど小気味のいい試合はありませんでした。ありがとう、ニッポン、ありがとう、ザッケローニ監督!!!

2011年02月01日

【早くもエジプトが】

チュニジアの政変があっという間にエジプトにも波及しました。

『反政府デモで混乱が続くエジプトで29日、内閣が総辞職した。ムバラク大統領が未明に表明した改革策に基づいた措置。しかしカイロ市内では同日朝から、数千人規模のデモが続いている。治安部隊との衝突などはこれまでに伝えられていないが、情勢は予断を許さない。

『反政府デモで混乱が続くエジプトで29日、内閣が総辞職した。ムバラク大統領が未明に表明した改革策に基づいた措置。しかしカイロ市内では同日朝から、数千人規模のデモが続いている。治安部隊との衝突などはこれまでに伝えられていないが、情勢は予断を許さない。

市中心部では装甲車などの軍車両が前夜から展開を続けており、警戒が強化されている。軍は声明を出し、市民に対して道路や広場に集まらないよう求めた。

AFP通信によれば、エジプトに帰国したエルバラダイ前国際原子力機関(IAEA)事務局長は29日、仏テレビ局とのインタビューでムバラク大統領に辞任を迫った。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは、アレクサンドリアで、28日の衝突で犠牲になった20人の遺体が新たに見つかったと報じた。』(1月29日付時事通信)

【世界で広がる民衆の叛乱】

それにしても何十年も続いた独裁国家が、蜂起した民衆の前でこれほどまでにうろたえるような事態が中東で起こるとは誰が予想したでしょうか。しかもチュニジアの政権が倒れてからこんなにも早くエジプトに波及するなんてムバラク大統領自身が想定外だったでしょう。

中東に民主主義を広げようとイラクのフセイン政権を武力で倒したアメリカやイギリスも、今回の民衆の蜂起にはとまどっていると思われます。なぜなら、アメリカなどはムバラク大統領を今まで支持してきたわけですから。

インターネットが世界中に普及して20年以上が経過し、ブログ、ツィッター、フェィスブックなどのツールが世界中の誰にでも使えるようになってきたことが、国境を超えた思わぬ波及効果を生み出しているのです。ウィキリークスのような暴露情報サイトだけでなく、友人の輪を広げるフェイスブックが今回のエジプトでも相当使われていると報道されていますから、欧米諸国の政府も予測しない方向で世界は地殻変動を起こし始めていると言えるでしょう。

なにかとてつもなく大きな地殻変動が起きている、そんな予感を確信に変える今回のエジプトでの民衆の蜂起です。みなさんはどう思われますか?

チュニジアの政変があっという間にエジプトにも波及しました。

『反政府デモで混乱が続くエジプトで29日、内閣が総辞職した。ムバラク大統領が未明に表明した改革策に基づいた措置。しかしカイロ市内では同日朝から、数千人規模のデモが続いている。治安部隊との衝突などはこれまでに伝えられていないが、情勢は予断を許さない。

『反政府デモで混乱が続くエジプトで29日、内閣が総辞職した。ムバラク大統領が未明に表明した改革策に基づいた措置。しかしカイロ市内では同日朝から、数千人規模のデモが続いている。治安部隊との衝突などはこれまでに伝えられていないが、情勢は予断を許さない。市中心部では装甲車などの軍車両が前夜から展開を続けており、警戒が強化されている。軍は声明を出し、市民に対して道路や広場に集まらないよう求めた。

AFP通信によれば、エジプトに帰国したエルバラダイ前国際原子力機関(IAEA)事務局長は29日、仏テレビ局とのインタビューでムバラク大統領に辞任を迫った。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは、アレクサンドリアで、28日の衝突で犠牲になった20人の遺体が新たに見つかったと報じた。』(1月29日付時事通信)

【世界で広がる民衆の叛乱】

それにしても何十年も続いた独裁国家が、蜂起した民衆の前でこれほどまでにうろたえるような事態が中東で起こるとは誰が予想したでしょうか。しかもチュニジアの政権が倒れてからこんなにも早くエジプトに波及するなんてムバラク大統領自身が想定外だったでしょう。

中東に民主主義を広げようとイラクのフセイン政権を武力で倒したアメリカやイギリスも、今回の民衆の蜂起にはとまどっていると思われます。なぜなら、アメリカなどはムバラク大統領を今まで支持してきたわけですから。

インターネットが世界中に普及して20年以上が経過し、ブログ、ツィッター、フェィスブックなどのツールが世界中の誰にでも使えるようになってきたことが、国境を超えた思わぬ波及効果を生み出しているのです。ウィキリークスのような暴露情報サイトだけでなく、友人の輪を広げるフェイスブックが今回のエジプトでも相当使われていると報道されていますから、欧米諸国の政府も予測しない方向で世界は地殻変動を起こし始めていると言えるでしょう。

なにかとてつもなく大きな地殻変動が起きている、そんな予感を確信に変える今回のエジプトでの民衆の蜂起です。みなさんはどう思われますか?