上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

2012年03月31日

「フクシマ・アーカイブ」20日目。1年前の今ごろ、菅前首相の福島第一原発の初動対応を巡って経済界や与野党の政治家たちの菅氏に対する袋叩きが報道されていました。あのときの異常なまでの菅叩きは、原子力ムラといわれる勢力が脱原発に向かう首相を引きずり下ろしたい一心でありとあらゆる手段を使っていたのだと想像できます。

「フクシマ・アーカイブ」20日目。1年前の今ごろ、菅前首相の福島第一原発の初動対応を巡って経済界や与野党の政治家たちの菅氏に対する袋叩きが報道されていました。あのときの異常なまでの菅叩きは、原子力ムラといわれる勢力が脱原発に向かう首相を引きずり下ろしたい一心でありとあらゆる手段を使っていたのだと想像できます。それにしても1年経った今も被災地のことも、次の地震が来れば日本を崩壊させかねない福島第一原発のことも置き忘れ、与野党の政治家たちは消費税増税を巡って迷走を続けています。今回のターゲットは野田首相ですが、日本の政治状況はもう末期的症状を超えてメルトダウンを起こしていると言ってもいいでしょう。これで次の原発事故が起こったら、今の政治家たちは原発に命がけで視察に行った菅前首相とは反対に全員われ先に逃げ出すのは目に見えています。

そんなことを思いつつ、2011年3月31日のブログを振り返ります。

【視察への批判】

菅首相の初動対応に自民党が噛みつきました。

『菅直人首相は29日午前の参院予算委員会で、東日本大震災の影響で東京電力福島第1原発を襲った津波について「(原発設置)当時の津波に対する認識が大きく間違っていたのは否定しようがない」と述べ、津波の想定を今後の検証対象とする考えを示した。一方、同原発を視察したことが放射性物質を含む気体を原子炉から排出する「ベント」の遅れにつながったとの指摘に対しては「(初動対応が)遅延したという指摘はまったくあたっていない」と反論した。首相の国会答弁は震災後初めて。

『菅直人首相は29日午前の参院予算委員会で、東日本大震災の影響で東京電力福島第1原発を襲った津波について「(原発設置)当時の津波に対する認識が大きく間違っていたのは否定しようがない」と述べ、津波の想定を今後の検証対象とする考えを示した。一方、同原発を視察したことが放射性物質を含む気体を原子炉から排出する「ベント」の遅れにつながったとの指摘に対しては「(初動対応が)遅延したという指摘はまったくあたっていない」と反論した。首相の国会答弁は震災後初めて。【官房長官もフォロー】1号機の排気「再三指示」 枝野官房長官

津波に関し、首相は「(1960年の)チリ地震の後にできた原子炉でありながら、チリ地震の基準も満たしていないとすれば相当問題だ」と述べた。視察がベントの遅れを招いたとの指摘には「政府は12日午前1時半にベントすべき姿勢を明確にし、一貫してその方針を東電に伝えてきた」と強調した。

原発事故への対応では「予断を許さない状況が続いている。最大限の緊張感を持って取り組む」と表明した。

同原発を廃炉にするかについては「専門家の意見を聞いて決めるが、その可能性は高い」と語った。』(3月29日付毎日新聞)

【菅首相の現地視察】

政権交代してからの民主党の体たらくに国民は失望していたところに、今回の大地震と大津波、さらには原発の事故と未曾有の災害に見舞われて、菅政権がその対応に右往左往しているのを見て一層不安感を高めているのは事実だと思います。

しかしながら、僕は地震と津波が起きて福島第一原発事故が起きた後、早い段階で原発を視察した菅首相の行動は、正しかったと思っています。もちろんその後の指導力や実行力という面で首相というにはお粗末なこともたくさんあるのですが、少なくとも初動の対応として現地に行ったのは評価されるべきだと思います。

あのとき、首相が行ったために放射性物質を含む気体を原子炉から排出する「ベント」の遅れにつながったというのは、報道だけで判断するしかないのですが東電や原子力安全保安院の都合のいい言い訳ではないかと思われます。その後の対応を見ても東電や原子力安全保安院とその監督をする経産省がいかに今まで国民から事実を隠し、癒着してきたかがわかりますし、そういう体質が今の危機を大きくさせているかが誰の目にも明らかですので、そういう点からも首相がもし最初に現地視察をしていなかったら、その後の対応はもっと混乱していたのでないかと想像できます。

【トップの役割と問題の所在】

平成7年1月17日に発生した阪神大震災の際、当時の村山富一首相は阿鼻叫喚の地獄のような被災地・神戸が助けを求めているときに何ら決断せず、現場にも行きませんでした。国家のリーダーが逃げたために、自衛隊を所管する防衛庁長官、警察を統率する国家公安委員長、消防を所管する自治大臣など当時の首相直下の部下たちがどれだけ初動が遅れたか、そのためにどれだけの助かったかもしれない命が失われたかはかり知れません。(今回の事故では、東電の清水社長も13日の記者会見以降姿を見せず、ついに30日には高血圧とめまいで入院という発表となりました。村山元首相同様、最悪のリーダー像だと思います。)

未曾有の国難のときに、その現場にまずトップが行くことは当然のことです。行くだけでもその場の状況がある程度読めますし、その後の対処の仕方も違ってくるはずです。そしてトップが来てくれたという信頼感を現場が持てば、現場は現場の指揮官のもとで必死で対応してくれるでしょう。そんな指導層と現場の信頼感さえ失われているのが今の日本の「惨状」です。

繰り返しますが、有事の指揮官として現場に急行するのは当然のことです。もともと電力会社、経産省、原発メーカーと一緒に原発推進を過去数十年にわたって進めてきた自民党の政治家たちが、もしも政権党としてこの原発事故の対応に当たっていたら、現場に行くどころか、今より事実が国民から隠ぺいされ、もっともっと酷い状況になっていたのではないかと思います。そういう意味では世間の批判はありますが、管内閣のほうがマシだと言えるかもしれません。

自民党の政治家たちは「俺だったらちゃんと現場に先ず行った」と菅首相に言えないから、ちょこちょことイチャモンをつけるだけしか出来ないのです。残念なことです。

それからもうひとつ。3週間近く経ってから東電がフランスに泣きついたとか、事故当初は米軍の救援を断ったとかいろいろな話が伝わってきていますが、初動対応という意味では東電も原子力安全保安院も、経産省全体も、官邸も、民主党も、今回の事故対応に当たっている当事者幹部はみんなあまりにも甘すぎます。こんな体たらくでやれ「温暖化対策に有効だ」とか、「必要不可欠なエネルギー源だ」とか、「絶対安全だ」といった宣伝を繰り返し、いったん事故が起こったら「想定外だ」と言って責任を回避し、日本国の住民、いや世界中の人々の命を蹂躙しようとしているのです。事故の広がりと深刻さを考えれば、これはほとんど旧ソ連の指導層と同じだし、犯罪的だと思います。自分たちで安全を守れないなら、即刻救援を求めるべきでしょう。命を守るのに恥も外聞もありません。

2012年03月30日

「フクシマ・アーカイブ」19日目。フクイチ事故から1年以上が経った2012年3月29日の西日本新聞の朝刊の一面に「九電、1200億円経費削減 玄海原発1号機「運転60年可能」」の大見出しが躍っています。なんと無反省で愚かしい会社の経営陣でしょうか。あれだけの原発の大事故が日本であったにもかかわらず、そして「やらせメール問題」であれだけ会社の信用が失墜したにもかかわらず、会長と社長の辞任は「引責ではない」と強弁し、原発の安全に対する説明は一言もせずに再稼働の必要性だけを強調し、市民の不安をよそに老朽化原発の60年運転を語る姿勢に次の大事故は九電が起こすのではないかとの恐れを抱くのは僕だけでしょうか。

「フクシマ・アーカイブ」19日目。フクイチ事故から1年以上が経った2012年3月29日の西日本新聞の朝刊の一面に「九電、1200億円経費削減 玄海原発1号機「運転60年可能」」の大見出しが躍っています。なんと無反省で愚かしい会社の経営陣でしょうか。あれだけの原発の大事故が日本であったにもかかわらず、そして「やらせメール問題」であれだけ会社の信用が失墜したにもかかわらず、会長と社長の辞任は「引責ではない」と強弁し、原発の安全に対する説明は一言もせずに再稼働の必要性だけを強調し、市民の不安をよそに老朽化原発の60年運転を語る姿勢に次の大事故は九電が起こすのではないかとの恐れを抱くのは僕だけでしょうか。この1年一体この会社は何をしていたのか、何を学んだのでしょうか。ありふれた経営不振の事業会社なら勝手につぶれてしまえばいいのですが、ひとつ間違えば九州も日本も吹っ飛ぶようなリスクを持つ原発を抱えた「公益企業」であることに背筋が凍るような恐怖を覚えます。

フクイチ事故を経て、多くの市民の意識は大きく変わったのです。それさえ感知できずに3/11以前と同じようにやりすごせると思っているとしたら即刻退場すべきでしょう。それほど大きな変革がひとりひとりの個人にもひとつひとつの企業にも求められているのです。明日を生き残るために。

以下は、2011年3月30日の僕のブログ記事です。フクイチからプルトニウムが出ていたということを取り上げていました。

【プルトニウム検出】

予想されていたとはいえ、実際に検出されると背筋が寒くなるような戦慄を覚えます。

『東京電力は28日、福島第1原発の敷地内5カ所で21、22両日に採取した土壌から、微量のプルトニウム238と同239、240を検出したと発表した。このうち1号機から西北西へ約500メートル離れたグラウンド付近と北へ約500メートル離れた固体廃棄物貯蔵庫前の2カ所で検出されたプルトニウムは、今回の事故で損傷した核燃料棒から出てきたと考えられる。

『東京電力は28日、福島第1原発の敷地内5カ所で21、22両日に採取した土壌から、微量のプルトニウム238と同239、240を検出したと発表した。このうち1号機から西北西へ約500メートル離れたグラウンド付近と北へ約500メートル離れた固体廃棄物貯蔵庫前の2カ所で検出されたプルトニウムは、今回の事故で損傷した核燃料棒から出てきたと考えられる。記者会見した武藤栄副社長は「ご心配をおかけしておわび申し上げる」と謝罪した。

東京電力によると、濃度は過去に海外で行われた大気圏内核実験により国内各地に降ったプルトニウムと同様のレベルであり、人体には問題なく、復旧作業にも影響ないという。

原子炉と使用済み核燃料プールのどちらから放出されたかは不明。3号機の原子炉は一部に通常のウラン燃料と異なるウラン・プルトニウム混合酸化物燃料(MOX燃料)を使っていたが、どの燃料棒から出たかも特定できないという。武藤副社長は「全体として放射性物質が出てくる量を少なくしたい」と述べた。

グラウンド付近の土から検出されたプルトニウム238は1キログラム当たり0.54ベクレル、239と240が同0.27ベクレル。固体廃棄物貯蔵庫前の土は、238が0.18ベクレル、239と240が0.19ベクレル。

分析は日本原子力研究開発機構が23日から実施。プルトニウムの検出には1週間近くかかるという。東電は今後も3カ所で週2回土壌を採取し、分析を続ける。

経済産業省原子力安全・保安院の西山英彦審議官は29日未明の記者会見で、「人体に影響ない濃度だが、楽観はしていない。本来の閉じ込め機能が破られているという意味で、憂うべき事態だと考えている」と話した。』(3月29日付時事通信)

【故郷を捨てるとき】

東京電力が言う、「濃度は過去に海外で行われた大気圏内核実験により国内各地に降ったプルトニウムと同様のレベルであり、人体には問題ない」というのは明らかにまやかしです。まともな心を持つ人間の言うことではない。今検出された量ではその通りかも知れません。しかし、それが継続して放出されれば今の量では済みません。自分たちの都合のいいことばかりを強調するのはどうかと思います。プルトニウムの負の側面もきっちりと国民に知らせるのが責務ではないでしょうか。

プルトニウムは「人類が初めて作りだした放射性核種であり」、「かつて人類が遭遇した物質のうちでも最高の毒性」を持つ放射性物質だと言われています。半減期は2万年以上と、ほとんど半永久的で一度人間の体内に入ると排出されにくいという特徴があります。

プルトニウムは「人類が初めて作りだした放射性核種であり」、「かつて人類が遭遇した物質のうちでも最高の毒性」を持つ放射性物質だと言われています。半減期は2万年以上と、ほとんど半永久的で一度人間の体内に入ると排出されにくいという特徴があります。今回、燃料内にしか存在しないプルトニウムが原子力発電所周辺の土壌から検出されたことで、福島第一原発の原子炉、格納容器など5重の壁が破られたことが証明されました。また、3号炉はプルトニウムを使ったプルサーマル燃料が装填されていたと聞いていますので、通常の燃料よりもプルトニウムが多いのではないかと素人ながら心配になります。

いづれにしても、たとえ微量であってもプルトニウムが土壌に含まれれば間違いなくほぼ永久に農作物は作れません。したがって、その土地は放棄せざるを得なくなるでしょう。もしも福島第一原発がこれから長期にわたってプルトニウムを大気中に放出し続けるような事態となれば、「放棄せざるを得なくなる」土地が拡大していくことになります。こんな狭い日本の国土に農作物が作れなくなり、当然人も住めなくなる土地が拡大していく、これほど悲惨なことはないのではないでしょうか。

いづれにしても、たとえ微量であってもプルトニウムが土壌に含まれれば間違いなくほぼ永久に農作物は作れません。したがって、その土地は放棄せざるを得なくなるでしょう。もしも福島第一原発がこれから長期にわたってプルトニウムを大気中に放出し続けるような事態となれば、「放棄せざるを得なくなる」土地が拡大していくことになります。こんな狭い日本の国土に農作物が作れなくなり、当然人も住めなくなる土地が拡大していく、これほど悲惨なことはないのではないでしょうか。今はとにかく政府は全力で出来るだけ早くプルトニウムなどを含む放射能物質の拡散を防ぐ対策を取ってほしいと願うばかりです。

2012年03月29日

「フクシマ・アーカイブ」18日目。みなさんは昨年の3月11日以降、少なくなったとはいえ、おびただしい量の福島第一原発関係のニュースが日々テレビや新聞などを通じて流れていることに、いかにあの事故が日本の在り方を日々問い直し続けているか肌で感じるのではないでしょうか。

放射性物質の基準値はその中でも日々の食事や暮らしに直接かかわってくるだけに神経質にならざるを得ません。特に内部被ばくについては、広島・長崎の原爆投下以来、核兵器の負の側面を出来るだけ隠したいアメリカを中心に健康への影響が無視され続けて今に至っています。スリーマイル事故もチェルノブイリ事故も、そして今回のフクイチの事故においても、国際原子力機関や世界保健機構も内部被ばくについては出来るだけ健康への影響を過小評価したいという姿勢は変わっていません。日本政府がどういうスタンスにあるかは日々の動きを見ていればわかるでしょう。

では僕たちはこの放射線被ばくにどう立ち向かっていったらいいのか?ここに原爆症認定集団訴訟で内部被ばくについて証言した矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授の「内部被爆」(岩波ブックレットNo.832)という本があります。この中に同氏の提言が書いてあります。少し長くなりますが、心に響く言葉なので引用します。

では僕たちはこの放射線被ばくにどう立ち向かっていったらいいのか?ここに原爆症認定集団訴訟で内部被ばくについて証言した矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授の「内部被爆」(岩波ブックレットNo.832)という本があります。この中に同氏の提言が書いてあります。少し長くなりますが、心に響く言葉なので引用します。

「この時代を生きていくうえでの私の提言は『怒りを胸に、楽天性を保って最大防護を』です。」

「~事態がこうなった限り、能動的に立ち向かうことが大切です。内部被ばくの恐ろしさを学んで、それでもだめだと考えてしまうのでは何の意味もありません。そうではなくて、恐ろしさをきちんと知ることで、政府の発表を鵜呑みにしないようにし、私たちのいま、なすべきことを見出していくことができるのです。私たちは、もはや「汚染される覚悟」が必要です。しかし、悲観して恐怖のうちに汚染を待つのはよしましょう。この怒りを胸にしっかりと収めて、開き直って、楽天的に、知恵を出し、最大防護を尽くしつつ、やるべきことはすべてやるのです。」(同書 57ページより引用)

以下は、2011年3月29日の僕のブログ記事です。

【厳格すぎる?】

民主党から放射性物質の基準緩和を求める声が出てきました。

『民主党の岡田克也幹事長は27日、農産物の出荷停止や摂取制限の目安となる放射性物質の基準値について、「少し厳格さを求めすぎている」と述べ、風評被害を招かないためにも見直しが必要との認識を示した。青森県八戸市で記者団に語った。

『民主党の岡田克也幹事長は27日、農産物の出荷停止や摂取制限の目安となる放射性物質の基準値について、「少し厳格さを求めすぎている」と述べ、風評被害を招かないためにも見直しが必要との認識を示した。青森県八戸市で記者団に語った。

現在適用されている食品衛生法の基準値は暫定的な数値で、食品安全委員会が体内に取り込んでも健康に問題がない数値について議論している。岡田氏は「心配ないものは心配ないときちっと言えることが必要だ。科学的な厳格さを求めすぎれば風評被害になる」と指摘した。 』(3月27日付朝日新聞)

【現状追認】

農産物の出荷制限などが長引いてくると、放射能の風評被害と相まって、それらの作物を生産している農家にとっては死活問題となってきます。したがって、時間が経てば経つほど放射性物質の基準値に対する不満が高まってくる事態は今後ますます増えてくるでしょう。

農産物の出荷制限などが長引いてくると、放射能の風評被害と相まって、それらの作物を生産している農家にとっては死活問題となってきます。したがって、時間が経てば経つほど放射性物質の基準値に対する不満が高まってくる事態は今後ますます増えてくるでしょう。

しかし、一方で福島第一原発からの放射性物質の放出が止まらなければ、広範囲に日々変化していく風下地域において葉物類などの野菜、水、土壌等への放射能汚染は半減期の長いものがどんどん残留・蓄積していく結果となります。

『文部科学省は28日、福島第1原子力発電所から北西約40キロの福島県飯舘村で26日に採取した雑草1キログラム当たりから、過去最高値の放射性セシウム287万ベクレルを検出したと発表した。北西約45キロの川俣町でも過去最高値のセシウム57万1000ベクレルを検出。これまで減少傾向だった放射性物質が2地点で急増した。文科省は「採取場所が全く同じではなく一概に評価できないが、高いレベルの放射性物質が残留していることは確かで、農作物への影響を注視する必要がある」と説明した。

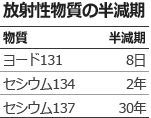

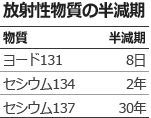

飯舘村の雑草のこれまでのセシウム最高値は20日採取分の265万ベクレル。セシウムの半減期は約30年で、採取地点付近では拡散しないで残留している可能性が高い。一方、放射性ヨウ素は20日採取分の254万ベクレルから103万ベクレルに減少。半減期が8日のためとみられる。』(3月28日付毎日新聞)

福島第一原発の3号機や2号機の水たまりで高濃度の放射線が見つかり、本格的な復旧には長い時間がかかると予想されています。その間にも放射性物質の放出が続くのであれば、農産物や水、土壌への汚染の蓄積をしっかりとモニターし続ける必要があります。そして監視すべきことがもうひとつあります。それは冒頭の政治家の発言のように、時間が経つにつれて放射性物質の基準値緩和の動きが次々と出てくるだろうということです。事故現場周辺地域の方々は、自分たちの健康を守るのは自分たちしかないという覚悟を持って、しっかりと基準緩和の動きを監視しておくべきだと思います。

放射性物質の基準値はその中でも日々の食事や暮らしに直接かかわってくるだけに神経質にならざるを得ません。特に内部被ばくについては、広島・長崎の原爆投下以来、核兵器の負の側面を出来るだけ隠したいアメリカを中心に健康への影響が無視され続けて今に至っています。スリーマイル事故もチェルノブイリ事故も、そして今回のフクイチの事故においても、国際原子力機関や世界保健機構も内部被ばくについては出来るだけ健康への影響を過小評価したいという姿勢は変わっていません。日本政府がどういうスタンスにあるかは日々の動きを見ていればわかるでしょう。

では僕たちはこの放射線被ばくにどう立ち向かっていったらいいのか?ここに原爆症認定集団訴訟で内部被ばくについて証言した矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授の「内部被爆」(岩波ブックレットNo.832)という本があります。この中に同氏の提言が書いてあります。少し長くなりますが、心に響く言葉なので引用します。

では僕たちはこの放射線被ばくにどう立ち向かっていったらいいのか?ここに原爆症認定集団訴訟で内部被ばくについて証言した矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授の「内部被爆」(岩波ブックレットNo.832)という本があります。この中に同氏の提言が書いてあります。少し長くなりますが、心に響く言葉なので引用します。「この時代を生きていくうえでの私の提言は『怒りを胸に、楽天性を保って最大防護を』です。」

「~事態がこうなった限り、能動的に立ち向かうことが大切です。内部被ばくの恐ろしさを学んで、それでもだめだと考えてしまうのでは何の意味もありません。そうではなくて、恐ろしさをきちんと知ることで、政府の発表を鵜呑みにしないようにし、私たちのいま、なすべきことを見出していくことができるのです。私たちは、もはや「汚染される覚悟」が必要です。しかし、悲観して恐怖のうちに汚染を待つのはよしましょう。この怒りを胸にしっかりと収めて、開き直って、楽天的に、知恵を出し、最大防護を尽くしつつ、やるべきことはすべてやるのです。」(同書 57ページより引用)

以下は、2011年3月29日の僕のブログ記事です。

【厳格すぎる?】

民主党から放射性物質の基準緩和を求める声が出てきました。

『民主党の岡田克也幹事長は27日、農産物の出荷停止や摂取制限の目安となる放射性物質の基準値について、「少し厳格さを求めすぎている」と述べ、風評被害を招かないためにも見直しが必要との認識を示した。青森県八戸市で記者団に語った。

『民主党の岡田克也幹事長は27日、農産物の出荷停止や摂取制限の目安となる放射性物質の基準値について、「少し厳格さを求めすぎている」と述べ、風評被害を招かないためにも見直しが必要との認識を示した。青森県八戸市で記者団に語った。 現在適用されている食品衛生法の基準値は暫定的な数値で、食品安全委員会が体内に取り込んでも健康に問題がない数値について議論している。岡田氏は「心配ないものは心配ないときちっと言えることが必要だ。科学的な厳格さを求めすぎれば風評被害になる」と指摘した。 』(3月27日付朝日新聞)

【現状追認】

農産物の出荷制限などが長引いてくると、放射能の風評被害と相まって、それらの作物を生産している農家にとっては死活問題となってきます。したがって、時間が経てば経つほど放射性物質の基準値に対する不満が高まってくる事態は今後ますます増えてくるでしょう。

農産物の出荷制限などが長引いてくると、放射能の風評被害と相まって、それらの作物を生産している農家にとっては死活問題となってきます。したがって、時間が経てば経つほど放射性物質の基準値に対する不満が高まってくる事態は今後ますます増えてくるでしょう。しかし、一方で福島第一原発からの放射性物質の放出が止まらなければ、広範囲に日々変化していく風下地域において葉物類などの野菜、水、土壌等への放射能汚染は半減期の長いものがどんどん残留・蓄積していく結果となります。

『文部科学省は28日、福島第1原子力発電所から北西約40キロの福島県飯舘村で26日に採取した雑草1キログラム当たりから、過去最高値の放射性セシウム287万ベクレルを検出したと発表した。北西約45キロの川俣町でも過去最高値のセシウム57万1000ベクレルを検出。これまで減少傾向だった放射性物質が2地点で急増した。文科省は「採取場所が全く同じではなく一概に評価できないが、高いレベルの放射性物質が残留していることは確かで、農作物への影響を注視する必要がある」と説明した。

飯舘村の雑草のこれまでのセシウム最高値は20日採取分の265万ベクレル。セシウムの半減期は約30年で、採取地点付近では拡散しないで残留している可能性が高い。一方、放射性ヨウ素は20日採取分の254万ベクレルから103万ベクレルに減少。半減期が8日のためとみられる。』(3月28日付毎日新聞)

福島第一原発の3号機や2号機の水たまりで高濃度の放射線が見つかり、本格的な復旧には長い時間がかかると予想されています。その間にも放射性物質の放出が続くのであれば、農産物や水、土壌への汚染の蓄積をしっかりとモニターし続ける必要があります。そして監視すべきことがもうひとつあります。それは冒頭の政治家の発言のように、時間が経つにつれて放射性物質の基準値緩和の動きが次々と出てくるだろうということです。事故現場周辺地域の方々は、自分たちの健康を守るのは自分たちしかないという覚悟を持って、しっかりと基準緩和の動きを監視しておくべきだと思います。

2012年03月28日

「フクシマ・アーカイブ」17日目。2011年3月28日に原子力安全・保安院から発表された、福島第一原発2号機地下にたまった水が通常の炉心の水の約1千万倍の放射性物質の濃度という驚愕すべき数値は、しばらくして当の保安院によって間違いだったと訂正されました。

しかし1千万倍ではなかったものの、訂正後も恐るべき放射能汚染だったことには変わりありませんでした。そして、現在もその2号機の格納容器内部の線量は毎時最高73シーベルトで8分で死に至るほどの高線量だということが昨日報道されました。これだけでも今後のフクシマの廃炉がいかに困難かが想像できるでしょう。

さらには、1年経った今も原子力安全・保安院をはじめとする政府は、なんら本気で原発の安全対策を進めることなく、ただ再稼働を念仏のように唱え日本国を次の原発事故による自殺に突進させようとしているのです。昨日ソウルであった核サミットで野田首相はフクシマの教訓として「想定外を想定する」、「現場をおそろかにしてはいけない」、「安全確保は不断の取り組み」と演説したそうですが、どれひとつとってみても実行できていない体たらくを国際社会に晒しただけで、各国のリーダーからは冷ややかに見られたのではないでしょうか。日本はこれだけの原発事故を経ても国民の意思を無視して原発再稼働にまい進する狂気の国とみられているのです。

以下は、2011年3月28日の僕のブログ記事です。

【驚愕の数値】

出てくる数値のあまりの大きさに驚愕してしまいました。

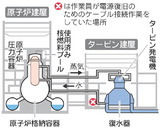

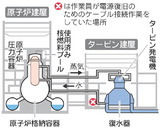

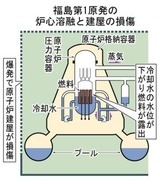

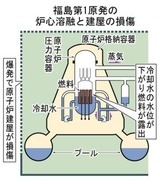

『東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故で、東電と経済産業省原子力安全・保安院は27日、2号機地下にたまった水の放射性物質(放射能)の濃度が、通常の炉心の水の約1000万倍だったと発表した。1号機や3号機の地下にたまった水と比べても1000倍程度で、2号機では燃料棒や格納容器が大きく損傷しているとみられる。

『東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故で、東電と経済産業省原子力安全・保安院は27日、2号機地下にたまった水の放射性物質(放射能)の濃度が、通常の炉心の水の約1000万倍だったと発表した。1号機や3号機の地下にたまった水と比べても1000倍程度で、2号機では燃料棒や格納容器が大きく損傷しているとみられる。

26日に2号機のタービン建屋地下1階で採った水の放射性物質濃度は1立方センチ当たり29億ベクレル。炉心の水は通常、200~400ベクレルにすぎない。

この影響で水表面の放射線量は毎時1千ミリシーベルト以上となり、24日に作業員が被曝(ひばく)した3号機の同400ミリシーベルトを大きく上回った。東電によると、線量が高すぎるため測定を途中でやめており、線量はもっと高い可能性がある。

水からは、放射線を出す力が半分になる半減期が53分と短いヨウ素134など燃料棒の核分裂反応で排出される物質を検出。2号機では2回、燃料棒が全面露出した上、格納容器も損傷しているとみられている。』(3月27日付産経新聞)

【見えない出口】

1千ミリシーベルトと言えば、吐き気やおう吐が出る急性放射線障害が発生するというレベルです。しかもたまった水を検査した検査員の話によると、線量計の針が振り切れたのでそれ以上は測っていないということですから、1千ミリシーベルトよりも高い可能性があります。

1千ミリシーベルトと言えば、吐き気やおう吐が出る急性放射線障害が発生するというレベルです。しかもたまった水を検査した検査員の話によると、線量計の針が振り切れたのでそれ以上は測っていないということですから、1千ミリシーベルトよりも高い可能性があります。

放射能の人体への影響度合いを見ると、2千ミリシーベルトでは5%の方が亡くなり、3千~5千ミリシーベルトになれば半数の人が死亡するレベルだとのことです。これでは、建屋の中に入って復旧作業をすることはおろか、ほんの数分だけ放射線量を測りに行くだけでも命がけの仕事になるでしょう。テレビに出た専門家もスリーマイルよりもチェルノブイリよりも大きな数値だと言っていましたが、本当に驚くべき数値です。

そしてもうひとつ。福島第一原発の南放水口では、26日に法令基準濃度の1850倍のヨウ素131が検出されました。原子力安全保安院は、「魚などの体内に取り込まれるまでには相当程度希釈される」として、人体への影響を否定しました。こんなことを信じる人がいるでしょうか。海の放射能は食物連鎖を経て多くの魚の体内に蓄積されていくことは間違いないでしょう。

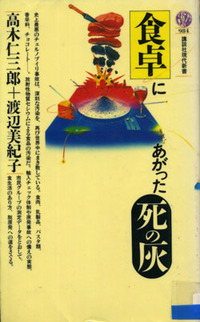

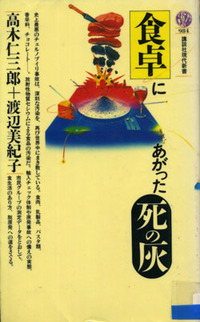

チェルノブイリ原発事故の後、スウェーデンの湖に住む魚から強い汚染が検出されました。例えば、スズキ科のパーチという魚からは、事故の年、最高1キロあたり4800ベクレルのセシウムが検出され、2年後には最高8万2000ベクレルもの汚染が検出されているのです。(「食卓にあかった死の灰」P.83, 高木仁三郎・渡辺美紀子著、講談社現代新書) 今回検出されたヨウ素131は半減期が短いものの、ヨウ素以外にも半減期の長いセシウムなどが放出された可能性があることを考えれば、海洋汚染も食物連鎖を通じて先々深刻なものとなると思われます。

当事者能力を無くしつつある東京電力や国。出口の見えない福島第一原発の事故処理に不安が募ります。今はとにかくひとつひとつの事実をしっかり捉えていくことが最低限必要です。

しかし1千万倍ではなかったものの、訂正後も恐るべき放射能汚染だったことには変わりありませんでした。そして、現在もその2号機の格納容器内部の線量は毎時最高73シーベルトで8分で死に至るほどの高線量だということが昨日報道されました。これだけでも今後のフクシマの廃炉がいかに困難かが想像できるでしょう。

さらには、1年経った今も原子力安全・保安院をはじめとする政府は、なんら本気で原発の安全対策を進めることなく、ただ再稼働を念仏のように唱え日本国を次の原発事故による自殺に突進させようとしているのです。昨日ソウルであった核サミットで野田首相はフクシマの教訓として「想定外を想定する」、「現場をおそろかにしてはいけない」、「安全確保は不断の取り組み」と演説したそうですが、どれひとつとってみても実行できていない体たらくを国際社会に晒しただけで、各国のリーダーからは冷ややかに見られたのではないでしょうか。日本はこれだけの原発事故を経ても国民の意思を無視して原発再稼働にまい進する狂気の国とみられているのです。

以下は、2011年3月28日の僕のブログ記事です。

【驚愕の数値】

出てくる数値のあまりの大きさに驚愕してしまいました。

『東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故で、東電と経済産業省原子力安全・保安院は27日、2号機地下にたまった水の放射性物質(放射能)の濃度が、通常の炉心の水の約1000万倍だったと発表した。1号機や3号機の地下にたまった水と比べても1000倍程度で、2号機では燃料棒や格納容器が大きく損傷しているとみられる。

『東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故で、東電と経済産業省原子力安全・保安院は27日、2号機地下にたまった水の放射性物質(放射能)の濃度が、通常の炉心の水の約1000万倍だったと発表した。1号機や3号機の地下にたまった水と比べても1000倍程度で、2号機では燃料棒や格納容器が大きく損傷しているとみられる。26日に2号機のタービン建屋地下1階で採った水の放射性物質濃度は1立方センチ当たり29億ベクレル。炉心の水は通常、200~400ベクレルにすぎない。

この影響で水表面の放射線量は毎時1千ミリシーベルト以上となり、24日に作業員が被曝(ひばく)した3号機の同400ミリシーベルトを大きく上回った。東電によると、線量が高すぎるため測定を途中でやめており、線量はもっと高い可能性がある。

水からは、放射線を出す力が半分になる半減期が53分と短いヨウ素134など燃料棒の核分裂反応で排出される物質を検出。2号機では2回、燃料棒が全面露出した上、格納容器も損傷しているとみられている。』(3月27日付産経新聞)

【見えない出口】

1千ミリシーベルトと言えば、吐き気やおう吐が出る急性放射線障害が発生するというレベルです。しかもたまった水を検査した検査員の話によると、線量計の針が振り切れたのでそれ以上は測っていないということですから、1千ミリシーベルトよりも高い可能性があります。

1千ミリシーベルトと言えば、吐き気やおう吐が出る急性放射線障害が発生するというレベルです。しかもたまった水を検査した検査員の話によると、線量計の針が振り切れたのでそれ以上は測っていないということですから、1千ミリシーベルトよりも高い可能性があります。放射能の人体への影響度合いを見ると、2千ミリシーベルトでは5%の方が亡くなり、3千~5千ミリシーベルトになれば半数の人が死亡するレベルだとのことです。これでは、建屋の中に入って復旧作業をすることはおろか、ほんの数分だけ放射線量を測りに行くだけでも命がけの仕事になるでしょう。テレビに出た専門家もスリーマイルよりもチェルノブイリよりも大きな数値だと言っていましたが、本当に驚くべき数値です。

そしてもうひとつ。福島第一原発の南放水口では、26日に法令基準濃度の1850倍のヨウ素131が検出されました。原子力安全保安院は、「魚などの体内に取り込まれるまでには相当程度希釈される」として、人体への影響を否定しました。こんなことを信じる人がいるでしょうか。海の放射能は食物連鎖を経て多くの魚の体内に蓄積されていくことは間違いないでしょう。

チェルノブイリ原発事故の後、スウェーデンの湖に住む魚から強い汚染が検出されました。例えば、スズキ科のパーチという魚からは、事故の年、最高1キロあたり4800ベクレルのセシウムが検出され、2年後には最高8万2000ベクレルもの汚染が検出されているのです。(「食卓にあかった死の灰」P.83, 高木仁三郎・渡辺美紀子著、講談社現代新書) 今回検出されたヨウ素131は半減期が短いものの、ヨウ素以外にも半減期の長いセシウムなどが放出された可能性があることを考えれば、海洋汚染も食物連鎖を通じて先々深刻なものとなると思われます。

当事者能力を無くしつつある東京電力や国。出口の見えない福島第一原発の事故処理に不安が募ります。今はとにかくひとつひとつの事実をしっかり捉えていくことが最低限必要です。

2012年03月27日

「フクシマ・アーカイブ」16日目。2012年3月26日に東電柏崎刈羽6号機が定期検査のために停止、日本の原発は北海道の泊原発3号機を残して53機が停止した。読売新聞や産経新聞などのメディアや自民党の谷垣総裁、経団連会長などはこのままでは夏の電力不足は必至だと再稼働を催促しているが、本当にそうなら電力会社に本当に原発なしでは電力不足に陥るのかすべてのデータを公開するように要求するべきではないか。なぜそんな努力もせずに一旦事あれば日本を壊滅させるかもしれないほどの原発のリスクを無視してまで、夏の数時間の電力需要のピークを満たすために原発の再稼働に走ろうとするのか。

本当は原発を稼働しなければ電力会社の経営がもたないからではないのか、それならなぜそれを真正面から言わないのか?日本の原発を巡る状況は疑問だらけです。

そんな根源的な問いをもたらしたのは、福島第一原発の核惨事です。昨年の3月26日にこの事故を振り返って問題点を整理したのが以下の僕のブログ記事です。

【怒涛のような2週間】

3月11日に東北関東大地震が発生して16日が経過しました。地震と津波による死者・行方不明者は2万人を超えてまだまだ増えて行きそうだとメディアは伝えています。現代日本が未だかつて経験したことのない大災害です。2週間以上経過した今、助かった被災者の救援が最優先の課題となっています。

そしてもうひとつの大きな災害である福島第一原発の事故。こちらは直接の死者こそ出ていませんが、原発周辺の住民の方々、福島県をはじめとする近隣県、そして関東・首都圏を中心に日本全国、世界にまで放射能汚染の恐怖のどん底に陥れました。

この二つの災害の大きな違いは、地震と津波は災害発生後の救援にステージが移っているのに、原発事故は未だ救済どころか恐怖が現実のものになるかも知れない、出口の見えない状況に陥っているところです。

怒涛のように経過したこの2週間。僕自身はチェルノブイリ事故以来、日本での大規模原発事故を心配していたので、それが現実となったことに衝撃を受け、この未曾有の原発事故の経過を追い続けています。

【見えてきたもの】

昨日は本屋に行って週刊誌を中心とした雑誌メディア(AERA、週刊朝日、週刊文春、サンデー毎日等)が地震と原発事故をどう報道しているか、いくつかの週刊誌を手に取って見てきました。事故から2週間近くが経過した今、テレビ、新聞、そして雑誌、さらにはインターネットという媒体を通して、ここで一度事故発生から今までに見えてきたもの、未だ見えないものが何かについて考えてみたいと思います。

昨日は本屋に行って週刊誌を中心とした雑誌メディア(AERA、週刊朝日、週刊文春、サンデー毎日等)が地震と原発事故をどう報道しているか、いくつかの週刊誌を手に取って見てきました。事故から2週間近くが経過した今、テレビ、新聞、そして雑誌、さらにはインターネットという媒体を通して、ここで一度事故発生から今までに見えてきたもの、未だ見えないものが何かについて考えてみたいと思います。

1. 福島第一原発事故は天災ではなく、人災だということ

事故発生当初から僕は今回の原発事故は、東電や政府の言う「想定外」の津波が直接の引き金とはいえ、「原発は安全」としてきた原発に携わる当事者の方々の原発そのものや防災、危機管理、そして市民社会に対する認識の甘さ、傲慢さ、怠慢がもたらした「人災」であると思っています。それは事故後の東電、原子力安全保安院、原子力安全委員会、政府官邸等の対応があまりにもお粗末で見るに堪えない狼狽ぶりだったことからもうかがえます。しかもそれは政府・電力会社・原子炉メーカーが三位一体となって進めてきたわけですから、東電だけを責めるのは事の本質を見誤る可能性があります。いづれにしても、それら当事者たちの上層部の怠慢のために現場で必死で作業している人たちや近隣住民の方々がどれだけ命を脅かされていることか。そしてそれは今も続いています。

以前にも書きましたが、スリーマイル事故やチェルノブイリ事故、さらには国内での無数の重大事故、専門家の巨大津波の警告等をないがしろにし、特にチェルノブイリ事故の鳴らした警鐘を文明観の転換に結びつけることもせず、事故後25年間という貴重な時間も無駄にしてしまったことが今回の事故の原因だと思います。

以前にも書きましたが、スリーマイル事故やチェルノブイリ事故、さらには国内での無数の重大事故、専門家の巨大津波の警告等をないがしろにし、特にチェルノブイリ事故の鳴らした警鐘を文明観の転換に結びつけることもせず、事故後25年間という貴重な時間も無駄にしてしまったことが今回の事故の原因だと思います。

こんなに酷い事故を起こしてなおも情報を隠そうとし、「想定外だから」と言い訳をし、国家のエネルギー政策の抜本的見直しを怠るようなことがあれば、国民は黙っていないでしょう。もちろんその際忘れてはならないのは、国や電力会社に対して、今まで何十年も怒りの声を上げずに見て見ぬふりをしてきたのは他でもない電気の恩恵だけを受けてきた都市を中心に住む僕たち国民だということです。(3月19日に書きました)

2. インターネットによる情報社会の存在の大きさと国際的な情報発信の貧弱さ

もうひとつ見えてきたものがあります。それはツィッターやフェイスブックといったソーシャルネットワークを中心にインターネットによる個人を中心とするメディアが巨大災害の発生後、とてつもない役割を果たしているということです。

先ずは負の側面。僕も経験しましたが、地震発生直後から数日にわたってチェーンメールやツィッターのRT(リ・ツィート)を使って様々な流言飛語が飛び交い、インターネットがなかった時代には考えられなかったスピードで拡散していったことです。特に被災した現地よりも、被災地以外の地域での間接情報に基づくチェーンメール等が流言飛語を増幅したのではないかと推測します。幸いなことに、日本人の国民性でしょうか、比較的多くの人が冷静に対処したのではないかと思いますが。

先ずは負の側面。僕も経験しましたが、地震発生直後から数日にわたってチェーンメールやツィッターのRT(リ・ツィート)を使って様々な流言飛語が飛び交い、インターネットがなかった時代には考えられなかったスピードで拡散していったことです。特に被災した現地よりも、被災地以外の地域での間接情報に基づくチェーンメール等が流言飛語を増幅したのではないかと推測します。幸いなことに、日本人の国民性でしょうか、比較的多くの人が冷静に対処したのではないかと思いますが。

プラスの側面もあります。それは僕自身が経験したことですが、福島第一原発事故についての政府発表の真偽、事故の進捗・拡大の可能性、メルトダウンの可能性、専門家の意見などについて様々な考え方や事実、参考となるデータなどがツィッターやブログ、各機関のホームページ等を通じて公開され、個々人が判断する材料が比較的多く得られているということです。枝野官房長官や東電、原子力安全保安院の記者会見などと比べながら真実はどこにあるのか、見極める手掛かりが少しでも得られるということはパニックを防ぐうえでも重要だと思われます。

プラスの側面もあります。それは僕自身が経験したことですが、福島第一原発事故についての政府発表の真偽、事故の進捗・拡大の可能性、メルトダウンの可能性、専門家の意見などについて様々な考え方や事実、参考となるデータなどがツィッターやブログ、各機関のホームページ等を通じて公開され、個々人が判断する材料が比較的多く得られているということです。枝野官房長官や東電、原子力安全保安院の記者会見などと比べながら真実はどこにあるのか、見極める手掛かりが少しでも得られるということはパニックを防ぐうえでも重要だと思われます。

具体例をひとつ申し上げます。3月22日に配信された村上龍のメールマガジン「ジャパンニースメディア」で環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏のレポートが紹介されました。村上龍自身も福島第一原発の状況に不安と疑心暗鬼が深まるなか、事故がどこまで進むかについてこのレポートは貴重な示唆といくらかの安心を与えてくれたとのことでした。僕も読んでそう思いました。

以下から、pdf.でダウンロードできます。

http://www.isep.or.jp/images/press/script110320.pdf

もうひとつ国際的な情報発信の問題があります。海外のメディアの福島第一原発に関するニュースを見ていると、日本に対する不安感がものすごく大きくなっているということと、日本に対する不信感が大きくなっていることを感じます。その原因のひとつは、政府から出てくる情報があまりにも統一性がなくて信頼感に乏しいこと、さらにはそれらの公式発表が英語でしっかりと出来る人がいないこと、英語での文書による資料も極端に少ないことが挙げられます。特にBBC、ABCやNBC、CNNといった欧米のテレビやiPadの放送で放映される枝野長官等の政府発表に女性の同時通訳の声がかぶさっているのですが、それらも信頼感を損ねている一因かもしれません。

世界に発信できるかどうかについては政府・東京電力の当事者能力が低いことから考えると今すぐに対応するのは難しいでしょうが、であればIAEAなどの力を借りて世界に向けた一貫性のある発表を急ぐべきです。もちろん、その前提となるのは信頼できる公開情報を出来る限りだすことが必要です。

3. 福島と首都圏、九州の温度差

3つ目に福島第一原発の周辺地区、首都圏、そして九州の事故に対する温度差についてです。東北の方々は辛抱強いと昔から言われていますが、今回の地震・津波災害、原発事故においても、テレビを見る限り現地で被災された方々や原発の放射能被害に遭われている方々、自治体の関係者などのインタビューで感情を抑えた表情で語っておられるのが目につきます。しかし、実際にはこの後に及んでも情報を出し渋ったりする東電や政府関係者の対応にハラワタが煮えくりかえる思いだと察します。

3つ目に福島第一原発の周辺地区、首都圏、そして九州の事故に対する温度差についてです。東北の方々は辛抱強いと昔から言われていますが、今回の地震・津波災害、原発事故においても、テレビを見る限り現地で被災された方々や原発の放射能被害に遭われている方々、自治体の関係者などのインタビューで感情を抑えた表情で語っておられるのが目につきます。しかし、実際にはこの後に及んでも情報を出し渋ったりする東電や政府関係者の対応にハラワタが煮えくりかえる思いだと察します。

そして首都圏。これも関東に住む知人に聞いたり、テレビなどで見たりする情報に限られますが、首都圏の方々は福島第一原発の事故の進展具合では大規模な首都圏での放射能汚染の可能性も指摘される中、平静を装いつつも相当緊張感を持って事故の状況を心配して見ておられるのではないかと思います。すでに首都圏の水や食品の放射能汚染も起きています。場合によっては、プルトニウムという半永久的に残留する猛毒物質を含むMOX燃料(プルサーマル用)が装填されている福島第一原発3号炉等の放射能のさらなる拡散といった事態が来れば、首都圏も無傷ではいられない差し迫った状況も考えられるからです。

これに対して福島や関東からは遠く離れた九州、福岡ではそれほど差し迫った危機感は感じられません。友人や知人や家族が福島や関東におられる方は相当の懸念を持ってあると思われますが、多くの一般の人々は現地の人たちに比べれば不安感は低いと思います。

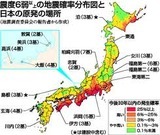

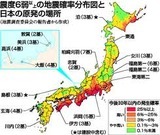

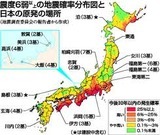

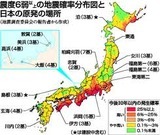

この福島、首都圏と九州あるいは北海道など他の地域との温度は僕は実は事故収束後に大きな影響を与えると考えています。なぜなら日本全国には高速増殖炉を含め55基の原発があり、福島と同じ事態はどこの地域でも起こる可能性があるからです。これから原発を中心とするエネルギー政策の見直しは必至です。そうした中で、福島原発周辺地域と関西・四国・九州・北海道などとの事故に対する温度差は、原発の是非についての大きな意見の相違につながってくる可能性があります。ただ、全国の電力会社の頂点に位置する東京電力、事故に大きな責任のある経済産業省が事故の被害を被る可能性のある首都圏にあるということは今後の原発の議論に大きな意味を持ってくると思います。

【見えないもの】

そして最後に見えないものについてです。それは事故の最終的な出口です。福島第一原発は事故を起こした現在1号機から4号機まですべての原子炉の状況が東電や政府にさえ明確に詳細までは把握されていないのではないのでしょうか。しかも、高濃度の放射能汚染の中、現地での効果的な作業までも滞っている状況です。炉心の状態がどうなのか、使用済燃料プールは大丈夫なのか、自信を持って答えられる人が事故の当事者にいない。これは身の毛もよだつ事態です。普通の事故ならまだしも、大規模な放射能汚染のさらなる拡散の可能性がある原発が1機ではなく、4機もあるのです。

原発事故がこれほどの規模で起こったために、政府も民間も本来救援を急ぐべき地震と津波の被害に遭った他の東北の地域の初動対応から今まで相当の遅れが生じていることは間違いないと思います。

これから福島第一原発の放射能汚染をどう食い止めていくのか、政府と東電は全力で対応してもらわなければなりません。そして僕ら国民は事態の推移と対応を厳しく監視し、事故の推移について想像力を働かせて次に取るべき行動を自ら判断していく必要があると思います。

本当は原発を稼働しなければ電力会社の経営がもたないからではないのか、それならなぜそれを真正面から言わないのか?日本の原発を巡る状況は疑問だらけです。

そんな根源的な問いをもたらしたのは、福島第一原発の核惨事です。昨年の3月26日にこの事故を振り返って問題点を整理したのが以下の僕のブログ記事です。

【怒涛のような2週間】

3月11日に東北関東大地震が発生して16日が経過しました。地震と津波による死者・行方不明者は2万人を超えてまだまだ増えて行きそうだとメディアは伝えています。現代日本が未だかつて経験したことのない大災害です。2週間以上経過した今、助かった被災者の救援が最優先の課題となっています。

そしてもうひとつの大きな災害である福島第一原発の事故。こちらは直接の死者こそ出ていませんが、原発周辺の住民の方々、福島県をはじめとする近隣県、そして関東・首都圏を中心に日本全国、世界にまで放射能汚染の恐怖のどん底に陥れました。

この二つの災害の大きな違いは、地震と津波は災害発生後の救援にステージが移っているのに、原発事故は未だ救済どころか恐怖が現実のものになるかも知れない、出口の見えない状況に陥っているところです。

怒涛のように経過したこの2週間。僕自身はチェルノブイリ事故以来、日本での大規模原発事故を心配していたので、それが現実となったことに衝撃を受け、この未曾有の原発事故の経過を追い続けています。

【見えてきたもの】

昨日は本屋に行って週刊誌を中心とした雑誌メディア(AERA、週刊朝日、週刊文春、サンデー毎日等)が地震と原発事故をどう報道しているか、いくつかの週刊誌を手に取って見てきました。事故から2週間近くが経過した今、テレビ、新聞、そして雑誌、さらにはインターネットという媒体を通して、ここで一度事故発生から今までに見えてきたもの、未だ見えないものが何かについて考えてみたいと思います。

昨日は本屋に行って週刊誌を中心とした雑誌メディア(AERA、週刊朝日、週刊文春、サンデー毎日等)が地震と原発事故をどう報道しているか、いくつかの週刊誌を手に取って見てきました。事故から2週間近くが経過した今、テレビ、新聞、そして雑誌、さらにはインターネットという媒体を通して、ここで一度事故発生から今までに見えてきたもの、未だ見えないものが何かについて考えてみたいと思います。1. 福島第一原発事故は天災ではなく、人災だということ

事故発生当初から僕は今回の原発事故は、東電や政府の言う「想定外」の津波が直接の引き金とはいえ、「原発は安全」としてきた原発に携わる当事者の方々の原発そのものや防災、危機管理、そして市民社会に対する認識の甘さ、傲慢さ、怠慢がもたらした「人災」であると思っています。それは事故後の東電、原子力安全保安院、原子力安全委員会、政府官邸等の対応があまりにもお粗末で見るに堪えない狼狽ぶりだったことからもうかがえます。しかもそれは政府・電力会社・原子炉メーカーが三位一体となって進めてきたわけですから、東電だけを責めるのは事の本質を見誤る可能性があります。いづれにしても、それら当事者たちの上層部の怠慢のために現場で必死で作業している人たちや近隣住民の方々がどれだけ命を脅かされていることか。そしてそれは今も続いています。

以前にも書きましたが、スリーマイル事故やチェルノブイリ事故、さらには国内での無数の重大事故、専門家の巨大津波の警告等をないがしろにし、特にチェルノブイリ事故の鳴らした警鐘を文明観の転換に結びつけることもせず、事故後25年間という貴重な時間も無駄にしてしまったことが今回の事故の原因だと思います。

以前にも書きましたが、スリーマイル事故やチェルノブイリ事故、さらには国内での無数の重大事故、専門家の巨大津波の警告等をないがしろにし、特にチェルノブイリ事故の鳴らした警鐘を文明観の転換に結びつけることもせず、事故後25年間という貴重な時間も無駄にしてしまったことが今回の事故の原因だと思います。こんなに酷い事故を起こしてなおも情報を隠そうとし、「想定外だから」と言い訳をし、国家のエネルギー政策の抜本的見直しを怠るようなことがあれば、国民は黙っていないでしょう。もちろんその際忘れてはならないのは、国や電力会社に対して、今まで何十年も怒りの声を上げずに見て見ぬふりをしてきたのは他でもない電気の恩恵だけを受けてきた都市を中心に住む僕たち国民だということです。(3月19日に書きました)

2. インターネットによる情報社会の存在の大きさと国際的な情報発信の貧弱さ

もうひとつ見えてきたものがあります。それはツィッターやフェイスブックといったソーシャルネットワークを中心にインターネットによる個人を中心とするメディアが巨大災害の発生後、とてつもない役割を果たしているということです。

先ずは負の側面。僕も経験しましたが、地震発生直後から数日にわたってチェーンメールやツィッターのRT(リ・ツィート)を使って様々な流言飛語が飛び交い、インターネットがなかった時代には考えられなかったスピードで拡散していったことです。特に被災した現地よりも、被災地以外の地域での間接情報に基づくチェーンメール等が流言飛語を増幅したのではないかと推測します。幸いなことに、日本人の国民性でしょうか、比較的多くの人が冷静に対処したのではないかと思いますが。

先ずは負の側面。僕も経験しましたが、地震発生直後から数日にわたってチェーンメールやツィッターのRT(リ・ツィート)を使って様々な流言飛語が飛び交い、インターネットがなかった時代には考えられなかったスピードで拡散していったことです。特に被災した現地よりも、被災地以外の地域での間接情報に基づくチェーンメール等が流言飛語を増幅したのではないかと推測します。幸いなことに、日本人の国民性でしょうか、比較的多くの人が冷静に対処したのではないかと思いますが。 プラスの側面もあります。それは僕自身が経験したことですが、福島第一原発事故についての政府発表の真偽、事故の進捗・拡大の可能性、メルトダウンの可能性、専門家の意見などについて様々な考え方や事実、参考となるデータなどがツィッターやブログ、各機関のホームページ等を通じて公開され、個々人が判断する材料が比較的多く得られているということです。枝野官房長官や東電、原子力安全保安院の記者会見などと比べながら真実はどこにあるのか、見極める手掛かりが少しでも得られるということはパニックを防ぐうえでも重要だと思われます。

プラスの側面もあります。それは僕自身が経験したことですが、福島第一原発事故についての政府発表の真偽、事故の進捗・拡大の可能性、メルトダウンの可能性、専門家の意見などについて様々な考え方や事実、参考となるデータなどがツィッターやブログ、各機関のホームページ等を通じて公開され、個々人が判断する材料が比較的多く得られているということです。枝野官房長官や東電、原子力安全保安院の記者会見などと比べながら真実はどこにあるのか、見極める手掛かりが少しでも得られるということはパニックを防ぐうえでも重要だと思われます。具体例をひとつ申し上げます。3月22日に配信された村上龍のメールマガジン「ジャパンニースメディア」で環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏のレポートが紹介されました。村上龍自身も福島第一原発の状況に不安と疑心暗鬼が深まるなか、事故がどこまで進むかについてこのレポートは貴重な示唆といくらかの安心を与えてくれたとのことでした。僕も読んでそう思いました。

以下から、pdf.でダウンロードできます。

http://www.isep.or.jp/images/press/script110320.pdf

もうひとつ国際的な情報発信の問題があります。海外のメディアの福島第一原発に関するニュースを見ていると、日本に対する不安感がものすごく大きくなっているということと、日本に対する不信感が大きくなっていることを感じます。その原因のひとつは、政府から出てくる情報があまりにも統一性がなくて信頼感に乏しいこと、さらにはそれらの公式発表が英語でしっかりと出来る人がいないこと、英語での文書による資料も極端に少ないことが挙げられます。特にBBC、ABCやNBC、CNNといった欧米のテレビやiPadの放送で放映される枝野長官等の政府発表に女性の同時通訳の声がかぶさっているのですが、それらも信頼感を損ねている一因かもしれません。

世界に発信できるかどうかについては政府・東京電力の当事者能力が低いことから考えると今すぐに対応するのは難しいでしょうが、であればIAEAなどの力を借りて世界に向けた一貫性のある発表を急ぐべきです。もちろん、その前提となるのは信頼できる公開情報を出来る限りだすことが必要です。

3. 福島と首都圏、九州の温度差

3つ目に福島第一原発の周辺地区、首都圏、そして九州の事故に対する温度差についてです。東北の方々は辛抱強いと昔から言われていますが、今回の地震・津波災害、原発事故においても、テレビを見る限り現地で被災された方々や原発の放射能被害に遭われている方々、自治体の関係者などのインタビューで感情を抑えた表情で語っておられるのが目につきます。しかし、実際にはこの後に及んでも情報を出し渋ったりする東電や政府関係者の対応にハラワタが煮えくりかえる思いだと察します。

3つ目に福島第一原発の周辺地区、首都圏、そして九州の事故に対する温度差についてです。東北の方々は辛抱強いと昔から言われていますが、今回の地震・津波災害、原発事故においても、テレビを見る限り現地で被災された方々や原発の放射能被害に遭われている方々、自治体の関係者などのインタビューで感情を抑えた表情で語っておられるのが目につきます。しかし、実際にはこの後に及んでも情報を出し渋ったりする東電や政府関係者の対応にハラワタが煮えくりかえる思いだと察します。そして首都圏。これも関東に住む知人に聞いたり、テレビなどで見たりする情報に限られますが、首都圏の方々は福島第一原発の事故の進展具合では大規模な首都圏での放射能汚染の可能性も指摘される中、平静を装いつつも相当緊張感を持って事故の状況を心配して見ておられるのではないかと思います。すでに首都圏の水や食品の放射能汚染も起きています。場合によっては、プルトニウムという半永久的に残留する猛毒物質を含むMOX燃料(プルサーマル用)が装填されている福島第一原発3号炉等の放射能のさらなる拡散といった事態が来れば、首都圏も無傷ではいられない差し迫った状況も考えられるからです。

これに対して福島や関東からは遠く離れた九州、福岡ではそれほど差し迫った危機感は感じられません。友人や知人や家族が福島や関東におられる方は相当の懸念を持ってあると思われますが、多くの一般の人々は現地の人たちに比べれば不安感は低いと思います。

この福島、首都圏と九州あるいは北海道など他の地域との温度は僕は実は事故収束後に大きな影響を与えると考えています。なぜなら日本全国には高速増殖炉を含め55基の原発があり、福島と同じ事態はどこの地域でも起こる可能性があるからです。これから原発を中心とするエネルギー政策の見直しは必至です。そうした中で、福島原発周辺地域と関西・四国・九州・北海道などとの事故に対する温度差は、原発の是非についての大きな意見の相違につながってくる可能性があります。ただ、全国の電力会社の頂点に位置する東京電力、事故に大きな責任のある経済産業省が事故の被害を被る可能性のある首都圏にあるということは今後の原発の議論に大きな意味を持ってくると思います。

【見えないもの】

そして最後に見えないものについてです。それは事故の最終的な出口です。福島第一原発は事故を起こした現在1号機から4号機まですべての原子炉の状況が東電や政府にさえ明確に詳細までは把握されていないのではないのでしょうか。しかも、高濃度の放射能汚染の中、現地での効果的な作業までも滞っている状況です。炉心の状態がどうなのか、使用済燃料プールは大丈夫なのか、自信を持って答えられる人が事故の当事者にいない。これは身の毛もよだつ事態です。普通の事故ならまだしも、大規模な放射能汚染のさらなる拡散の可能性がある原発が1機ではなく、4機もあるのです。

原発事故がこれほどの規模で起こったために、政府も民間も本来救援を急ぐべき地震と津波の被害に遭った他の東北の地域の初動対応から今まで相当の遅れが生じていることは間違いないと思います。

これから福島第一原発の放射能汚染をどう食い止めていくのか、政府と東電は全力で対応してもらわなければなりません。そして僕ら国民は事態の推移と対応を厳しく監視し、事故の推移について想像力を働かせて次に取るべき行動を自ら判断していく必要があると思います。

2012年03月26日

「フクシマ・アーカイブ」15日目。昨年の3月26日の毎日新聞の記事には、福島第一原発内での高濃度放射能汚染水の水たまりが見つかったと報道していました。メルトダウンによって格納容器が損傷し、原子炉も損傷しているところに大量の放水を続けていたわけですから、それらの大量の水が水たまりをつくり、一部は海に流れ込み、ついに4月4日には東電が「意図的に」大量の彼らが言うところの「低濃度」の放射能汚染水を放出するに至りました。この東電による意図的な放射能の海洋放出は世界各国から猛烈な非難を浴びたことは記憶に新しいところです。

また、海洋研究開発機構の試算によると、東京電力福島第一原発の事故で、原発から海に流出した放射性セシウム137の総量は最大で5600テラ・ベクレル(1テラは1兆)にのぼり、実に東電の推計量の約6倍にあたるとの報道もつい最近ありました。これからの日本近海の放射能汚染がどれくらいの健康被害をもたらすか誰もわかりません。

以下は、2011年3月26日の僕のブログ記事です。

【また重大局面】

作業員が被ばくした水たまりは1号機~4号機すべてに見つかりました。

『東京電力は25日夜、東日本大震災で被災した福島第1原発1号機のタービン建屋地下でも水たまりが見つかり、採取した水から1立方センチメートル当たり約380万ベクレルの放射能を持つ放射性物質が検出されたと発表した。原子炉の冷却水の約1万倍の濃度。ヨウ素131やセシウム137などで、溶融した核燃料の一部が漏れ出した可能性がある。24日には3号機のタービン建屋地下で3人が被ばくし、2人が放射性物質に汚染された水たまりに足を入れて被ばくしている。3号機の水について東電や経済産業省原子力安全・保安院は25日、原子炉から燃料の一部が漏れ出したとの見解を明らかにした。

『東京電力は25日夜、東日本大震災で被災した福島第1原発1号機のタービン建屋地下でも水たまりが見つかり、採取した水から1立方センチメートル当たり約380万ベクレルの放射能を持つ放射性物質が検出されたと発表した。原子炉の冷却水の約1万倍の濃度。ヨウ素131やセシウム137などで、溶融した核燃料の一部が漏れ出した可能性がある。24日には3号機のタービン建屋地下で3人が被ばくし、2人が放射性物質に汚染された水たまりに足を入れて被ばくしている。3号機の水について東電や経済産業省原子力安全・保安院は25日、原子炉から燃料の一部が漏れ出したとの見解を明らかにした。

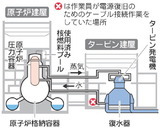

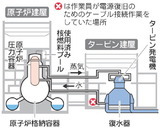

【図説】被ばく量と健康への影響の目安

東電によると水たまりは24日までに1~4号機で見つかった。タービン建屋の地下は2区画に区切られているが、配電盤などがある区画はすべて津波で水没しており、その水深は▽1号機約40センチ▽2号機約1メートル▽3号機約1.5メートル▽4号機約80センチ。もう一つの区画に浅い水たまりが点在しているという。東電は2、4号機の水たまりについても調べている。

東電によると水たまりは24日までに1~4号機で見つかった。タービン建屋の地下は2区画に区切られているが、配電盤などがある区画はすべて津波で水没しており、その水深は▽1号機約40センチ▽2号機約1メートル▽3号機約1.5メートル▽4号機約80センチ。もう一つの区画に浅い水たまりが点在しているという。東電は2、4号機の水たまりについても調べている。

3号機で見つかった水について東電の武藤栄副社長は25日、「原子炉側から出てきた可能性がある」と話した。保安院も「原子炉から何らかの理由で放射性物質が漏れている可能性が高い」との見方を示しており、厳重に閉じ込められているはずの核燃料の一部が原子炉建屋の外に漏れ出た可能性がある。』(3月26日付毎日新聞)

【刻々と悪化】

3号機での作業員3人の被ばくで明らかになったのは、1号機から4号機すべての建屋で放射能汚染されたかなりの水たまりがあり、しかも高濃度だということでした。そしてもっと重大なことは、その放射性物質の中に原子炉の炉心にしかないセリウムもあったということです。すなわち、汚染水は原子炉内から漏れている可能性が強いということです。

3号機での作業員3人の被ばくで明らかになったのは、1号機から4号機すべての建屋で放射能汚染されたかなりの水たまりがあり、しかも高濃度だということでした。そしてもっと重大なことは、その放射性物質の中に原子炉の炉心にしかないセリウムもあったということです。すなわち、汚染水は原子炉内から漏れている可能性が強いということです。

高濃度の放射能汚染水が「炉心のメルトダウン→原子炉爆発」という最悪の事態を回避する作業を大幅に遅らせる可能性が高くなってきました。福島原発1機であれば、チェルノブイリ原発3号機のような大惨事と比較すれば小さいかも知れませんが、4機すべてが炉心溶融や燃料プールからの大量の放射能放出となると単純に考えても事故の規模はチェルノブイリを上回る可能性が出てきます。身の毛もよだつ事態です。

【日本全土から世界へ】

すでにこの福岡でも微量ではありますが、23日から24日にかけて自然界には存在しないヨウ素131が検出されています。また、中国の港で日本の船が放射能汚染されているという理由で足止めされたり、アジア諸国で日本からの食品輸入に制限をかけたりという動きも出ています。

福島第一原発の事態収拾の目途が立たない中、世界は日本発の放射能汚染の世界への拡散に警戒を強めて行くでしょう。

今、福島第一原発の現場は地獄というか放射能の修羅場そのものです。一番末端の作業員の人たちをこんな危険な仕事に従事させている、今まで原発を推進してきた幹部の人たちには激しい怒りを覚えますが、今はとにかく幹部の人たちに命を賭けてでも福島第一原発の最悪の事態を回避してもらいたいと思います。もう「想定外だったから」とうそぶくようなことは誰ひとり許さないでしょう。

そして無力な僕らは日本発の大規模放射能汚染が世界に広がらないようにひたすら祈りたいと思います。

また、海洋研究開発機構の試算によると、東京電力福島第一原発の事故で、原発から海に流出した放射性セシウム137の総量は最大で5600テラ・ベクレル(1テラは1兆)にのぼり、実に東電の推計量の約6倍にあたるとの報道もつい最近ありました。これからの日本近海の放射能汚染がどれくらいの健康被害をもたらすか誰もわかりません。

以下は、2011年3月26日の僕のブログ記事です。

【また重大局面】

作業員が被ばくした水たまりは1号機~4号機すべてに見つかりました。

『東京電力は25日夜、東日本大震災で被災した福島第1原発1号機のタービン建屋地下でも水たまりが見つかり、採取した水から1立方センチメートル当たり約380万ベクレルの放射能を持つ放射性物質が検出されたと発表した。原子炉の冷却水の約1万倍の濃度。ヨウ素131やセシウム137などで、溶融した核燃料の一部が漏れ出した可能性がある。24日には3号機のタービン建屋地下で3人が被ばくし、2人が放射性物質に汚染された水たまりに足を入れて被ばくしている。3号機の水について東電や経済産業省原子力安全・保安院は25日、原子炉から燃料の一部が漏れ出したとの見解を明らかにした。

『東京電力は25日夜、東日本大震災で被災した福島第1原発1号機のタービン建屋地下でも水たまりが見つかり、採取した水から1立方センチメートル当たり約380万ベクレルの放射能を持つ放射性物質が検出されたと発表した。原子炉の冷却水の約1万倍の濃度。ヨウ素131やセシウム137などで、溶融した核燃料の一部が漏れ出した可能性がある。24日には3号機のタービン建屋地下で3人が被ばくし、2人が放射性物質に汚染された水たまりに足を入れて被ばくしている。3号機の水について東電や経済産業省原子力安全・保安院は25日、原子炉から燃料の一部が漏れ出したとの見解を明らかにした。【図説】被ばく量と健康への影響の目安

東電によると水たまりは24日までに1~4号機で見つかった。タービン建屋の地下は2区画に区切られているが、配電盤などがある区画はすべて津波で水没しており、その水深は▽1号機約40センチ▽2号機約1メートル▽3号機約1.5メートル▽4号機約80センチ。もう一つの区画に浅い水たまりが点在しているという。東電は2、4号機の水たまりについても調べている。

東電によると水たまりは24日までに1~4号機で見つかった。タービン建屋の地下は2区画に区切られているが、配電盤などがある区画はすべて津波で水没しており、その水深は▽1号機約40センチ▽2号機約1メートル▽3号機約1.5メートル▽4号機約80センチ。もう一つの区画に浅い水たまりが点在しているという。東電は2、4号機の水たまりについても調べている。3号機で見つかった水について東電の武藤栄副社長は25日、「原子炉側から出てきた可能性がある」と話した。保安院も「原子炉から何らかの理由で放射性物質が漏れている可能性が高い」との見方を示しており、厳重に閉じ込められているはずの核燃料の一部が原子炉建屋の外に漏れ出た可能性がある。』(3月26日付毎日新聞)

【刻々と悪化】

3号機での作業員3人の被ばくで明らかになったのは、1号機から4号機すべての建屋で放射能汚染されたかなりの水たまりがあり、しかも高濃度だということでした。そしてもっと重大なことは、その放射性物質の中に原子炉の炉心にしかないセリウムもあったということです。すなわち、汚染水は原子炉内から漏れている可能性が強いということです。

3号機での作業員3人の被ばくで明らかになったのは、1号機から4号機すべての建屋で放射能汚染されたかなりの水たまりがあり、しかも高濃度だということでした。そしてもっと重大なことは、その放射性物質の中に原子炉の炉心にしかないセリウムもあったということです。すなわち、汚染水は原子炉内から漏れている可能性が強いということです。高濃度の放射能汚染水が「炉心のメルトダウン→原子炉爆発」という最悪の事態を回避する作業を大幅に遅らせる可能性が高くなってきました。福島原発1機であれば、チェルノブイリ原発3号機のような大惨事と比較すれば小さいかも知れませんが、4機すべてが炉心溶融や燃料プールからの大量の放射能放出となると単純に考えても事故の規模はチェルノブイリを上回る可能性が出てきます。身の毛もよだつ事態です。

【日本全土から世界へ】

すでにこの福岡でも微量ではありますが、23日から24日にかけて自然界には存在しないヨウ素131が検出されています。また、中国の港で日本の船が放射能汚染されているという理由で足止めされたり、アジア諸国で日本からの食品輸入に制限をかけたりという動きも出ています。

福島第一原発の事態収拾の目途が立たない中、世界は日本発の放射能汚染の世界への拡散に警戒を強めて行くでしょう。

今、福島第一原発の現場は地獄というか放射能の修羅場そのものです。一番末端の作業員の人たちをこんな危険な仕事に従事させている、今まで原発を推進してきた幹部の人たちには激しい怒りを覚えますが、今はとにかく幹部の人たちに命を賭けてでも福島第一原発の最悪の事態を回避してもらいたいと思います。もう「想定外だったから」とうそぶくようなことは誰ひとり許さないでしょう。

そして無力な僕らは日本発の大規模放射能汚染が世界に広がらないようにひたすら祈りたいと思います。

2012年03月25日

「フクシマ・アーカイブ」14日目。みなさんもしっかり覚えておられると思いますが、東京電力の清水社長は事故後しばらくして高血圧などの病気を理由に病院に「敵前逃亡」しました。日本をもしかしたら経済・社会もろとも崩壊させかねないほどの未曾有の大惨事を引き起こした当事者のトップがです。日本国民の誰もが耳を疑ったのではないでしょうか。しかもその東京電力の傲慢は今も変わりません。やはりあのとき「死亡宣告」をしておくべきだったと思います。

「フクシマ・アーカイブ」14日目。みなさんもしっかり覚えておられると思いますが、東京電力の清水社長は事故後しばらくして高血圧などの病気を理由に病院に「敵前逃亡」しました。日本をもしかしたら経済・社会もろとも崩壊させかねないほどの未曾有の大惨事を引き起こした当事者のトップがです。日本国民の誰もが耳を疑ったのではないでしょうか。しかもその東京電力の傲慢は今も変わりません。やはりあのとき「死亡宣告」をしておくべきだったと思います。当時僕がブログで書いていたことは今でも正しいと思っています。福島第一原発の核惨事は日本というちっぽけな国家が文明のパラダイムを変えるくらいの決意で方向転換しなければならないことを教えました。

そういう大きな転換が出来るかどうかという意味で、日本の中枢である首都圏に近い福島原発が事故を起こし、その責任者が東京電力であったということは重大な意味を持つと思います。日本の電力会社の頂点に位置し、他の地方電力会社を事実上引っ張ってきたのが東京電力であり、ここが首都圏の近くでこれだけの大災害を起こしたということは、最も日本の中枢に近い人たちに原発事故の重大性を認識させ、大きな転換が必要だと思わせたのではないかと考えるからです。

以下は、2011年3月25日の僕のブログ記事です。

【謝罪行脚】

東京電力の幹部が事故後初めて原発周辺の住民に謝罪行脚をしているとの報道がありました。

『東京電力の皷(つづみ)紀男副社長が22日、福島県田村市の市総合体育館に設置された大熊町の町災害対策本部を訪れ、渡辺利綱町長や町民に謝罪した。

『東京電力の皷(つづみ)紀男副社長が22日、福島県田村市の市総合体育館に設置された大熊町の町災害対策本部を訪れ、渡辺利綱町長や町民に謝罪した。また福島市内で記者会見し、福島第一原発1~4号機の廃炉について「収束に全力を尽くしており今は考える状況でない」と述べ、農作物などの被害に対する補償についても「どういう場合に可能か方向性を検討している」と話した。

原発の事故以後、初めて福島県入りした皷副社長は同日午後、渡辺町長に「ご心配をおかけして申し訳ございません。一刻も早くこの事態を収束させたいと思っています」と謝罪。渡辺町長は「一刻も早く危機的な状態を脱してもらいたい」と訴えた。

皷副社長は、約670人の避難住民に頭を下げて回ったが、「何しに来たんだ」と住民が怒りをぶつける場面もあった。』(3月22日付読売新聞)

【本当の謝罪】

これより前、福島県の佐藤雄平知事は22日午前に東京電力から清水正孝社長による謝罪訪問の申し入れがあったが、断ったことを明らかにしました。当然だと思います。謝って済むような問題ではない。ましてや福島原発の事故の直接の被害だけでなく、放出され続けている様々な放射性物質による農産物の被害が顕在化し、福島県の農業まで破局に瀕している今、どんな言い訳をされても許される事態ではないと思います。

これより前、福島県の佐藤雄平知事は22日午前に東京電力から清水正孝社長による謝罪訪問の申し入れがあったが、断ったことを明らかにしました。当然だと思います。謝って済むような問題ではない。ましてや福島原発の事故の直接の被害だけでなく、放出され続けている様々な放射性物質による農産物の被害が顕在化し、福島県の農業まで破局に瀕している今、どんな言い訳をされても許される事態ではないと思います。では東京電力がこれからやるべきことは何か。それは先ず福島第一原発の核惨事の一刻も早い収束であることは間違いありません。次に、収束後の事故前の原状回復の努力です。そして最後に過去何十年にもわたって住民を懐柔したり騙したりしながら、「絶対に起こらない」と強弁していた原発事故を起こしたことを踏まえ、これからのエネルギー供給のあり方をどうしていくのか、国とともにしっかりとした青写真を書いて、それを着実に実施していくことです。

もちろん、それは文明のパラダイムを変えるくらいの決意で、中長期的な核エネルギーから自然エネルギーなどへの本気の転換を図ることが出来るかどうかです。

【東電が事故を起こした意味】

そういう大きな転換が出来るかどうかという意味で、日本の中枢である首都圏に近い福島原発が事故を起こし、その責任者が東京電力であったということは重大な意味を持つと思います。日本の電力会社の頂点に位置し、他の地方電力会社を事実上引っ張ってきたのが東京電力であり、ここが首都圏の近くでこれだけの大災害を起こしたということは、最も日本の中枢に近い人たちに原発事故の重大性を認識させ、大きな転換が必要だと思わせたのではないかと考えるからです。

九州や北海道でこんな核惨事が起きても首都圏に遠ければ遠いほど、エネルギー政策の大転換を図るのは困難が伴うでしょう。そういう意味でも、今回の福島第一原発の核惨事の意味は重大だと僕は考えます。

あと一ヶ月ほどで1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原発事故からちょうど25年になります。日本にとって2011年3月11日は旧ソ連のチェルノブイリ以上のものになる、そしてこれを契機に文明の転換に匹敵する転機にしなければ日本の未来はないと思います。

2012年03月24日

「フクシマ・アーカイブ」13日目。2011年3月24日。テレビや新聞は東京都の水が規制値をはるかに超える放射能に汚染されていると伝えていました。あの後、福岡の知人の中にも東京の孫や子供たちのために、大量の水を送ったという話をあちこちで聞きました。遠く離れている福岡でも放射能汚染はそれほど身近な問題となったのです。

先日紹介した米国の原子力専門家アーニー・ガンダーセン氏によれば、福島第一原発から漏えいした放射性物質はチェルノブイリの5倍~10倍だったとしてもおかしくないと述べています。(同氏の予想では2倍~5倍で、原子力安全委員会と原子力安全・保安院は2011年4月11日の会見で10%と言っていました。)

政府がそんな誤魔化しをしている間にも福島だけでなく、関東も深刻な放射能汚染が広がっていたのです。首都圏の方々がこれから長期にわたって被る健康被害は相当なものになると思います。そしてベクレル表示さえされない食品流通の問題や、放射能に汚染された瓦礫の処理問題などは、本来汚染物質を出来るだけ拡散させないことが世界の常識なのに、日本では情緒的な対応ばかりが先行して科学的なデータや分析は後回しになっているのが現状です。 被害は関東だけではなく、濃淡はあっても全国に飛び火していくのは間違いないでしょう。

以下は、2011年3月24日の僕のブログ記事です。

【驚愕の数値】

恐れていた事態が次々と現実に起こっています。

『東京都は23日、都内に水道水を供給する浄水場から、乳児が飲む規制値の2倍を超える放射性ヨウ素を検出したと発表した。

『東京都は23日、都内に水道水を供給する浄水場から、乳児が飲む規制値の2倍を超える放射性ヨウ素を検出したと発表した。

都は、乳児が水道水を飲むことを控えるよう呼びかけている。

呼びかけの対象地域は東京23区、武蔵野市、町田市、多摩市、稲城市、三鷹市。

検出されたのは、葛飾区の金町浄水場で、22日午前9時に採水したところ、210ベクレルを検出した。食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な規制値は100ベクレルとなっている。

都では、この水道水を乳児の粉ミルクなどに使うことを控えるよう呼びかけている。ただ、指標は乳児が長期にわたり飲み続けた場合を想定しており、他の飲用水が確保できない場合は飲んでも構わないとしている。』(3月23日付読売新聞)

【水も食品も土壌も】

福島から200キロ以上離れた東京のど真ん中で、しかも水道水がここまで汚染されていると聞いて本当にびっくりしました。国や東京都の乳児に対する注意は適切だとは思いますが、関東におられる方々、特に乳児や幼児をお持ちのご家庭の心配に心が痛みます。冷静に行動することは必要ですが、出来る限りのデータやアドバイスをインターネットやテレビなどあらゆる情報源から得て自ら判断していく必要があると思います。

福島から200キロ以上離れた東京のど真ん中で、しかも水道水がここまで汚染されていると聞いて本当にびっくりしました。国や東京都の乳児に対する注意は適切だとは思いますが、関東におられる方々、特に乳児や幼児をお持ちのご家庭の心配に心が痛みます。冷静に行動することは必要ですが、出来る限りのデータやアドバイスをインターネットやテレビなどあらゆる情報源から得て自ら判断していく必要があると思います。

もうひとつ驚愕したのは、数日前に福島原発周辺の原乳やホウレンソウの放射能汚染が報じられた後、23日の時点ではそれが様々な葉物類、そして地域も広範囲になっていることです。すでに相当広範囲に放射性物質が広がっていることがわかります。

最後に23日夜のNHKニュースで報じられたセシウムによる土壌汚染です。福島原発の北40キロほどの場所で何と通常の1600倍近いセシウム137が土壌から発見されたと報じられていました。これはチェルノブイリ原発事故現場から数10キロから50キロ付近で検出された放射能量に匹敵する値であり、高濃度であることは間違いありません。また、セシウム137は土壌に残る可能性は高いものの、半減期は30年近くあり、食品から人体に取り込まれると筋肉に付着しやすく外部被ばく、内部被ばくを長期にわたり及ぼす可能性が高いものです。

NHKも民放もキャスターやアシスタントの表情がこわばっているのがわかります。冷静を装っているけれども、「すぐに健康に影響が出るわけではありません。」、「安全です。」といった専門家の言葉に救いを求めているような声のトーン、表情。テレビは正直です。

【日本全国どこも可能性あり】

次々と明らかになる毎日の生活に欠かせない水、食品への放射能汚染の広がりに、恐れていたことが現実のものになったという驚きを隠せません。被害の度合いは桁違いかもしれませんが、状況的には25年前に経験したチェルノブイリ原発事故の光景が福島周辺から関東のあちこちに広がっているという印象です。

次々と明らかになる毎日の生活に欠かせない水、食品への放射能汚染の広がりに、恐れていたことが現実のものになったという驚きを隠せません。被害の度合いは桁違いかもしれませんが、状況的には25年前に経験したチェルノブイリ原発事故の光景が福島周辺から関東のあちこちに広がっているという印象です。

福岡から見ている分は毎日ニュースで報道される数値を冷静に見ることが出来ますが、東北や関東の方々は気が気ではないと思います。とにかく様々な情報源からデータを出来るだけ集め、パニックにならずに自らの判断をしていくことしかないと思います。

それから東北、関東以外の地域でこのブログ、あるいは放射能汚染のニュースを見てられる方も安心は禁物だと思います。福島第一原発からの放射能は様々な条件で放射能雲となって風下に流れ、思わぬ高濃度の放射性物質を広範囲に運んでくることを肝に銘じておくべきです。また、日本には狭い国土に55基もの原発が全国にある原発過密国であり、今回の食品や水の汚染の原発からの距離が100キロから200キロ近くに及んでいることを考えればどこにも逃げ場はないということです。(ちなみに玄海原発から福岡までは50数キロしかありません)

先日紹介した米国の原子力専門家アーニー・ガンダーセン氏によれば、福島第一原発から漏えいした放射性物質はチェルノブイリの5倍~10倍だったとしてもおかしくないと述べています。(同氏の予想では2倍~5倍で、原子力安全委員会と原子力安全・保安院は2011年4月11日の会見で10%と言っていました。)

政府がそんな誤魔化しをしている間にも福島だけでなく、関東も深刻な放射能汚染が広がっていたのです。首都圏の方々がこれから長期にわたって被る健康被害は相当なものになると思います。そしてベクレル表示さえされない食品流通の問題や、放射能に汚染された瓦礫の処理問題などは、本来汚染物質を出来るだけ拡散させないことが世界の常識なのに、日本では情緒的な対応ばかりが先行して科学的なデータや分析は後回しになっているのが現状です。 被害は関東だけではなく、濃淡はあっても全国に飛び火していくのは間違いないでしょう。

以下は、2011年3月24日の僕のブログ記事です。

【驚愕の数値】

恐れていた事態が次々と現実に起こっています。

『東京都は23日、都内に水道水を供給する浄水場から、乳児が飲む規制値の2倍を超える放射性ヨウ素を検出したと発表した。

『東京都は23日、都内に水道水を供給する浄水場から、乳児が飲む規制値の2倍を超える放射性ヨウ素を検出したと発表した。都は、乳児が水道水を飲むことを控えるよう呼びかけている。

呼びかけの対象地域は東京23区、武蔵野市、町田市、多摩市、稲城市、三鷹市。

検出されたのは、葛飾区の金町浄水場で、22日午前9時に採水したところ、210ベクレルを検出した。食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な規制値は100ベクレルとなっている。

都では、この水道水を乳児の粉ミルクなどに使うことを控えるよう呼びかけている。ただ、指標は乳児が長期にわたり飲み続けた場合を想定しており、他の飲用水が確保できない場合は飲んでも構わないとしている。』(3月23日付読売新聞)

【水も食品も土壌も】

福島から200キロ以上離れた東京のど真ん中で、しかも水道水がここまで汚染されていると聞いて本当にびっくりしました。国や東京都の乳児に対する注意は適切だとは思いますが、関東におられる方々、特に乳児や幼児をお持ちのご家庭の心配に心が痛みます。冷静に行動することは必要ですが、出来る限りのデータやアドバイスをインターネットやテレビなどあらゆる情報源から得て自ら判断していく必要があると思います。

福島から200キロ以上離れた東京のど真ん中で、しかも水道水がここまで汚染されていると聞いて本当にびっくりしました。国や東京都の乳児に対する注意は適切だとは思いますが、関東におられる方々、特に乳児や幼児をお持ちのご家庭の心配に心が痛みます。冷静に行動することは必要ですが、出来る限りのデータやアドバイスをインターネットやテレビなどあらゆる情報源から得て自ら判断していく必要があると思います。もうひとつ驚愕したのは、数日前に福島原発周辺の原乳やホウレンソウの放射能汚染が報じられた後、23日の時点ではそれが様々な葉物類、そして地域も広範囲になっていることです。すでに相当広範囲に放射性物質が広がっていることがわかります。

最後に23日夜のNHKニュースで報じられたセシウムによる土壌汚染です。福島原発の北40キロほどの場所で何と通常の1600倍近いセシウム137が土壌から発見されたと報じられていました。これはチェルノブイリ原発事故現場から数10キロから50キロ付近で検出された放射能量に匹敵する値であり、高濃度であることは間違いありません。また、セシウム137は土壌に残る可能性は高いものの、半減期は30年近くあり、食品から人体に取り込まれると筋肉に付着しやすく外部被ばく、内部被ばくを長期にわたり及ぼす可能性が高いものです。

NHKも民放もキャスターやアシスタントの表情がこわばっているのがわかります。冷静を装っているけれども、「すぐに健康に影響が出るわけではありません。」、「安全です。」といった専門家の言葉に救いを求めているような声のトーン、表情。テレビは正直です。

【日本全国どこも可能性あり】

次々と明らかになる毎日の生活に欠かせない水、食品への放射能汚染の広がりに、恐れていたことが現実のものになったという驚きを隠せません。被害の度合いは桁違いかもしれませんが、状況的には25年前に経験したチェルノブイリ原発事故の光景が福島周辺から関東のあちこちに広がっているという印象です。

次々と明らかになる毎日の生活に欠かせない水、食品への放射能汚染の広がりに、恐れていたことが現実のものになったという驚きを隠せません。被害の度合いは桁違いかもしれませんが、状況的には25年前に経験したチェルノブイリ原発事故の光景が福島周辺から関東のあちこちに広がっているという印象です。福岡から見ている分は毎日ニュースで報道される数値を冷静に見ることが出来ますが、東北や関東の方々は気が気ではないと思います。とにかく様々な情報源からデータを出来るだけ集め、パニックにならずに自らの判断をしていくことしかないと思います。

それから東北、関東以外の地域でこのブログ、あるいは放射能汚染のニュースを見てられる方も安心は禁物だと思います。福島第一原発からの放射能は様々な条件で放射能雲となって風下に流れ、思わぬ高濃度の放射性物質を広範囲に運んでくることを肝に銘じておくべきです。また、日本には狭い国土に55基もの原発が全国にある原発過密国であり、今回の食品や水の汚染の原発からの距離が100キロから200キロ近くに及んでいることを考えればどこにも逃げ場はないということです。(ちなみに玄海原発から福岡までは50数キロしかありません)

2012年03月23日

「フクシマ・アーカイブ」12日目。東日本大震災とそれに続く福島第一原発の核惨事のときに日本の政治の情けないまでの無能力さが白日の下に晒されました。僕ら日本人だけでなく、世界にその恥をさらしたのです。日本の政治家も政府も官僚も、そしてそれを擁護しようとする原発利権に群がる産業界や御用学者そしてメディアは、このとき国民の信頼を完全に失ったと言っていいと思います。それが原発の再稼働を巡る混乱の中で一層明確になってきています。国民の命を一顧だにしない政治家たち、そして目先の利益のためにそれを後押しする一部の経済人たち。国家が沈没しようが、国民の命がどれだけ失われようが彼らにとっては問題ではないのです。不都合なことは頬かむりして原発再稼働にまい進する野田首相も同じです。

そんな人間たちの集団に黙っていたら、間違いなく次の原発事故によって日本は終わります。それでもあなたは彼らを見過ごし、怒りの声を上げませんか?

以下は、2011年3月23日に原発事故に何もなす術をもたなかった無能な政治家たちについて書いた僕のブログ記事です。

【入閣拒否】

菅首相の入閣申し入れを谷垣総裁が拒否したそうです。

『菅直人首相は19日午後、自民党の谷垣禎一総裁と電話で会談し、東日本大震災への対応に関し「国家的危機への責任分担をしてもらえないか」と述べ、副総理兼震災復興担当相としての入閣を要請した。これに対し、谷垣氏は「あまりにも唐突な話だ。今は体制をいじるときでなく、被災者支援、原発対応に全力を尽くすべきだ」と拒否した。子ども手当など民主党の主要政策に反対していることを踏まえ、連立政権への参加は有権者の理解を得られないと判断した。

『菅直人首相は19日午後、自民党の谷垣禎一総裁と電話で会談し、東日本大震災への対応に関し「国家的危機への責任分担をしてもらえないか」と述べ、副総理兼震災復興担当相としての入閣を要請した。これに対し、谷垣氏は「あまりにも唐突な話だ。今は体制をいじるときでなく、被災者支援、原発対応に全力を尽くすべきだ」と拒否した。子ども手当など民主党の主要政策に反対していることを踏まえ、連立政権への参加は有権者の理解を得られないと判断した。

ただ、谷垣氏は「これからも震災復旧に惜しむことなく閣外で協力する」と述べ、被災者の生活支援や被災地の復興には積極的に取り組む考えを伝えた。

首相が入閣を要請したのは、震災や福島第1原子力発電所の放射能漏れ事故に対応するには、「大連立内閣」をつくり、与野党の総力を挙げる必要があると考えたためだ。一方、谷垣氏には入閣した場合、深刻化した原発事故の責任を共に負わされかねないとの強い警戒感もあったとみられる。』(3月20日付時事通信)

【政治への怒り】

一体政治家たちは何を考えているのでしょうか?3月11日の東北関東大震災の発生から昨日まで、とてつもない被害を受けた被災地。そして福島第一原発を襲った恐怖の核惨事。とりわけ福島第一原発の緊迫した状況は福島周辺だけでなく、日本全国を恐怖のどん底に突き落とし、全世界もその危機的状況に震えています。僕も事故発生から昨日までずっと福島第一原発の危機をブログに書き続けてきました。

一体政治家たちは何を考えているのでしょうか?3月11日の東北関東大震災の発生から昨日まで、とてつもない被害を受けた被災地。そして福島第一原発を襲った恐怖の核惨事。とりわけ福島第一原発の緊迫した状況は福島周辺だけでなく、日本全国を恐怖のどん底に突き落とし、全世界もその危機的状況に震えています。僕も事故発生から昨日までずっと福島第一原発の危機をブログに書き続けてきました。

その間菅首相をトップとする官邸は、危機的状況に陥ったニッポンを何とか立ち直すべく必死の努力をしています。地震・津波被災地の救済も、原発危機への対応も、正直、あまりにも経験不足で、あまりにも失敗続きで、とても満足できるようなものではないかもしれません。しかし、とにもかくにも必死でやっていることは確かだと思います。

その最中に入ってきた菅首相の谷垣総裁への入閣要請のニュース。物別れに終わったとのことですが、正直呆れ、怒りがこみ上げてきました。なぜか?それは菅首相の要請も、谷垣自民党がいろいろ屁理屈をつけて協力を拒むのも、平時のやり取りならともかく、これほど国家が危機的状況にあるときに、日本の政治のトップが政争をやっている場合かということです。

谷垣総裁は、国家的危機にあたって政策の一致が必要と言うなら、自ら民主党に乗りこんで必死でそういう接点を模索したらどうでしょうか。ちょろちょろと自民党幹部と話して、「やっぱり駄目です」なんて言ってる場合でしょうか。地震と津波という自然災害については防げなかったかもしれませんが、原発についてはここまでずるずると国民から真実の情報を隠し、電力会社や経産省の体質を歪めてきた責任の一端はそもそも自民党にあるのではないでしょうか。福島原発の危機回避にむけて自民党がやることは山ほどあると思います。

放射能の恐怖に怯えて屋内待機したり、着の身着のままで自宅を放棄して退避する福島の方々のことを本当に真剣に考えているのでしょうか。

もちろん、自民党だけでなく民主党や他の野党にだってこんな事態に至ったことに対し政治家としての責任はあります。こんな危機の最中には小沢氏も鳩山氏も死に物狂いで政権を支えるべきだと思います。なのに彼らの顔も行動も何も見えません。これほどの危機に際して、政治家たちの顔がまったく見えないのは一体何なのかと問いたいです。

国民は間違いなく、この危機が去った後この政治家たちを見放すと思います。

そんな人間たちの集団に黙っていたら、間違いなく次の原発事故によって日本は終わります。それでもあなたは彼らを見過ごし、怒りの声を上げませんか?

以下は、2011年3月23日に原発事故に何もなす術をもたなかった無能な政治家たちについて書いた僕のブログ記事です。

【入閣拒否】

菅首相の入閣申し入れを谷垣総裁が拒否したそうです。

『菅直人首相は19日午後、自民党の谷垣禎一総裁と電話で会談し、東日本大震災への対応に関し「国家的危機への責任分担をしてもらえないか」と述べ、副総理兼震災復興担当相としての入閣を要請した。これに対し、谷垣氏は「あまりにも唐突な話だ。今は体制をいじるときでなく、被災者支援、原発対応に全力を尽くすべきだ」と拒否した。子ども手当など民主党の主要政策に反対していることを踏まえ、連立政権への参加は有権者の理解を得られないと判断した。

『菅直人首相は19日午後、自民党の谷垣禎一総裁と電話で会談し、東日本大震災への対応に関し「国家的危機への責任分担をしてもらえないか」と述べ、副総理兼震災復興担当相としての入閣を要請した。これに対し、谷垣氏は「あまりにも唐突な話だ。今は体制をいじるときでなく、被災者支援、原発対応に全力を尽くすべきだ」と拒否した。子ども手当など民主党の主要政策に反対していることを踏まえ、連立政権への参加は有権者の理解を得られないと判断した。ただ、谷垣氏は「これからも震災復旧に惜しむことなく閣外で協力する」と述べ、被災者の生活支援や被災地の復興には積極的に取り組む考えを伝えた。

首相が入閣を要請したのは、震災や福島第1原子力発電所の放射能漏れ事故に対応するには、「大連立内閣」をつくり、与野党の総力を挙げる必要があると考えたためだ。一方、谷垣氏には入閣した場合、深刻化した原発事故の責任を共に負わされかねないとの強い警戒感もあったとみられる。』(3月20日付時事通信)

【政治への怒り】

一体政治家たちは何を考えているのでしょうか?3月11日の東北関東大震災の発生から昨日まで、とてつもない被害を受けた被災地。そして福島第一原発を襲った恐怖の核惨事。とりわけ福島第一原発の緊迫した状況は福島周辺だけでなく、日本全国を恐怖のどん底に突き落とし、全世界もその危機的状況に震えています。僕も事故発生から昨日までずっと福島第一原発の危機をブログに書き続けてきました。

一体政治家たちは何を考えているのでしょうか?3月11日の東北関東大震災の発生から昨日まで、とてつもない被害を受けた被災地。そして福島第一原発を襲った恐怖の核惨事。とりわけ福島第一原発の緊迫した状況は福島周辺だけでなく、日本全国を恐怖のどん底に突き落とし、全世界もその危機的状況に震えています。僕も事故発生から昨日までずっと福島第一原発の危機をブログに書き続けてきました。その間菅首相をトップとする官邸は、危機的状況に陥ったニッポンを何とか立ち直すべく必死の努力をしています。地震・津波被災地の救済も、原発危機への対応も、正直、あまりにも経験不足で、あまりにも失敗続きで、とても満足できるようなものではないかもしれません。しかし、とにもかくにも必死でやっていることは確かだと思います。

その最中に入ってきた菅首相の谷垣総裁への入閣要請のニュース。物別れに終わったとのことですが、正直呆れ、怒りがこみ上げてきました。なぜか?それは菅首相の要請も、谷垣自民党がいろいろ屁理屈をつけて協力を拒むのも、平時のやり取りならともかく、これほど国家が危機的状況にあるときに、日本の政治のトップが政争をやっている場合かということです。

谷垣総裁は、国家的危機にあたって政策の一致が必要と言うなら、自ら民主党に乗りこんで必死でそういう接点を模索したらどうでしょうか。ちょろちょろと自民党幹部と話して、「やっぱり駄目です」なんて言ってる場合でしょうか。地震と津波という自然災害については防げなかったかもしれませんが、原発についてはここまでずるずると国民から真実の情報を隠し、電力会社や経産省の体質を歪めてきた責任の一端はそもそも自民党にあるのではないでしょうか。福島原発の危機回避にむけて自民党がやることは山ほどあると思います。

放射能の恐怖に怯えて屋内待機したり、着の身着のままで自宅を放棄して退避する福島の方々のことを本当に真剣に考えているのでしょうか。

もちろん、自民党だけでなく民主党や他の野党にだってこんな事態に至ったことに対し政治家としての責任はあります。こんな危機の最中には小沢氏も鳩山氏も死に物狂いで政権を支えるべきだと思います。なのに彼らの顔も行動も何も見えません。これほどの危機に際して、政治家たちの顔がまったく見えないのは一体何なのかと問いたいです。

国民は間違いなく、この危機が去った後この政治家たちを見放すと思います。

2012年03月22日

「フクシマ・アーカイブ」11日目。2011年3月22日の僕のブログには福島第一原発3号機の使用済燃料プールの記述がありますが、このときは3号機の爆発が1号機とは本質的に違うものだったことなどまったく知るよしもありませんでした。

「フクシマ・アーカイブ」11日目。2011年3月22日の僕のブログには福島第一原発3号機の使用済燃料プールの記述がありますが、このときは3号機の爆発が1号機とは本質的に違うものだったことなどまったく知るよしもありませんでした。ここに福島第一原発をはじめ日本に数十基あるGE製の欠陥原子炉マークI等について豊富な知見を有するアメリカの原子力技術者で、福島の事故の際もいち早くメルトダウンが起きたことを明言していたアーニー・ガンダーセン氏が書いた「福島第一原発-真相と展望」という本があります。ここには現在進行中のフクシマの核惨事の真実が明らかにされているのですが、中でも戦慄を覚えるのがこの3号機の状況です。

3号機の爆発は1号機と違い原爆のきのこ雲のようになっていた映像を記憶されている方も多いと思いますが、それは同氏によれば「3号機の使用済み核燃料プールで不慮の臨界が起きていたと考えるのが自然だ」とのことでした。また、もしこの爆発がデトネーションと呼ばれる即発臨界に達し格納容器が破壊されていたら、日本列島がほとんど分断され、何世紀にもわたって居住に適さず、高濃度汚染を前提とした特別な車両でしか移動できないような土地が広範囲に広がっていたというのです。

3号機の爆発は1号機と違い原爆のきのこ雲のようになっていた映像を記憶されている方も多いと思いますが、それは同氏によれば「3号機の使用済み核燃料プールで不慮の臨界が起きていたと考えるのが自然だ」とのことでした。また、もしこの爆発がデトネーションと呼ばれる即発臨界に達し格納容器が破壊されていたら、日本列島がほとんど分断され、何世紀にもわたって居住に適さず、高濃度汚染を前提とした特別な車両でしか移動できないような土地が広範囲に広がっていたというのです。そして今でも3号機や4号機ではその可能性があるのです。フクシマでさえこんな状況でも原子力関係者は日本全国の原発を再稼働するつもりなのでしょうか。信じがたいことです。

以下は、当時の僕のブログ記事です。

【続く不安な状態】

ここ2日くらい福島第一原発の3号機の使用済燃料プールを中心に自衛隊、消防隊、警察の現場担当者の決死の放水を続けたことで、放射能の大量放出の継続という最悪の事態が僅かながら改善できる一筋の光明が見えてきたと多くの人が思ったのではないでしょうか。しかし、3号機の一部破損があると見られる格納容器の圧力が上昇しつつあり、もし炉の破損が広がればプルトニウム等の大量の燃料が放出されるという新たな危機が始まりつつあります。複数の原子炉で危機的な状況が進行しているために、複合的な事態が危機回避を難しくしているのです。

ここ2日くらい福島第一原発の3号機の使用済燃料プールを中心に自衛隊、消防隊、警察の現場担当者の決死の放水を続けたことで、放射能の大量放出の継続という最悪の事態が僅かながら改善できる一筋の光明が見えてきたと多くの人が思ったのではないでしょうか。しかし、3号機の一部破損があると見られる格納容器の圧力が上昇しつつあり、もし炉の破損が広がればプルトニウム等の大量の燃料が放出されるという新たな危機が始まりつつあります。複数の原子炉で危機的な状況が進行しているために、複合的な事態が危機回避を難しくしているのです。電源の復旧も今のところ進展しているように言われていますが、はたしてあれだけの津波と水素爆発などを乗り越えて、冷却装置等の機器が動くのかどうかもまだ未知数です。原子力安全保安院の言うレベル5の事態は、一気に6や7に進み、炉心が稼働を停止しているとはいえ、チェルノブイリのような核事故に進む可能性を誰も否定できないのではないのでしょうか。

【対外被ばくと体内被曝への備え】

すでに福島周辺の空気中には連続的にヨウ素やセシウムといった放射性物質が放出され、原乳やホウレンソウがかなり高濃度に汚染されているという報道がありました。例えばヨウ素(131)は半減期は8日と短いものの、ホウレンソウなどの葉っぱや牧草に付着し、それを食べる牛を通して食物連鎖で濃度が高まり、原乳に高い放射能が溜まっているのです。

発表では「「今すぐ」健康に影響があるレベルではない」ということですが、もうここまで現実が進んでいる以上、不測の事態に備えて個人個人でしっかりと事実を把握し、福島との自分との距離もよく考えて、空気からの被ばくと食物の摂取による体内被曝両方について事前の準備をしておく必要があると思います。主な点は以下のとおりです。

1. 時々刻々、自治体や原発団体などから発表される放射線の種類や濃度について正確な情報を収集し、原子力安全保安院の食品安全基準である「飲料水や牛乳に含まれる放射性ヨウ素の量が300ベクレル/kg、野菜類で2000ベクレル/kgとどれくらいの差があるかを知ること。→体内被曝への備え

特に赤ん坊や小さな子供さんはヨウ素等が大人の何十倍も蓄積されますので出来るだけ原発から離れることが必要です。

2. 対外被ばくを避けるため、屋内退避の勧告が政府から出されれば基本的にはそれに従う。水も汚染するのでポリバケツや水筒なども用意して水を保存しておくこと。また雨合羽やビニールシートも用意して放射能に出来るだけ当たらないようにすること。

3.ガーゼマスクや懐中電灯、小型トランジスタ等を用意しておくこと。原発周辺ではヨウ素が大量に放出される可能性があるので自治体などからヨウ素剤をもらうのを忘れないこと。

※詳しくは脱原発団体の原子力資料情報室(以下、CNIC)のホームページをご覧ください。→ http://www.cnic.jp/

【あまりにもお粗末な当事者】

福島第一原発の最前線の現場で決死の思いで放水等の作業を行う自衛隊や消防隊員、警察、そして保安作業員等の人たちには、僕ら市民はただ、ただ感謝の思いでいっぱいです。

それに対して、この後におよんでもトップが出てこない東京電力、住民の安全を確保するためにあるはずなのに情報をスルーするだけに見える原子力安全保安院(この機関のホームページの「原子力災害発生時の住民としての対応」というページのお粗末さには絶句しました。いかにもお役所的な体裁だけで、市民を守る真摯な姿勢など見えません。それに対して、CNICのほうが市民の防災の観点からしっかり書いており極めて充実しています)、未だに政争を繰り返して事態の重大さを認識しているとは思えない与野党の政治家たち(少なくとも官邸は必死に見えます)などを見るともう絶望的にさえなります。

さらに加えて、先週末に記者会見を開いた一部の地方電力会社のトップは、これほどの深刻な事態が福島原発で進行しているさなかに、「自分の原発で想定外のことはないと思うが、」とか、「万が一不測の事態があっても、炉心などに水がいかないようなことは絶対に防ぐ」といった発言をしています。大自然の猛威や人間のヒューマンエラーは想定外ばかりであり、「絶対に防ぐ」などというのは原子力広報や精神論では言えても、市民に信頼の得られる言葉ではないことは明らかです。これは彼らの考え方が事故前から何も変わってないことを暴露したようなものです。ましてや事故が起きて「想定外だからごめんなさい」なんて冗談ではないです。もう彼らには頼れない、自分たちは自分たちで守るしかないと強く思います。

2012年03月22日

【株主提案】

これから命を守るための本当の戦いが始まります。

『大阪府市の「エネルギー戦略会議」(座長=植田和弘・京都大教授)は18日、関西電力の筆頭株主である大阪市が6月の同社株主総会で提案する内容の骨子をまとめた。

『大阪府市の「エネルギー戦略会議」(座長=植田和弘・京都大教授)は18日、関西電力の筆頭株主である大阪市が6月の同社株主総会で提案する内容の骨子をまとめた。

全11基の原子力発電所を可及的速やかに廃止し、代替電源として再生可能エネルギーによる発電所の導入を求めるなどとしており、近く府市統合本部で最終決定する。

骨子では、絶対的安全性の確保を徹底した上で当面の原発稼働を容認する一方で、「事故が起きれば府民、市民に回復不可能な被害を及ぼし、関電が倒産するリスクも高くなる」として全原発廃止を求めている。また、再生可能エネルギーによる発電所などへの投資優先のため、送電部門の別会社化、役員、従業員数の削減、政治家への寄付やパーティー券購入の廃止によるコストカット、他社管内での電力小売り進出なども明記した。

さらに、この日の会議では、株主提案とは別に、政府が再稼働を目指している福井県おおい町の大飯原発について、エネルギー戦略会議としての再稼働条件を関電や政府に提示することも確認した。

関電株は大阪市が9%を保有しているほか、神戸市も3%、京都市も0・5%を保有。今後、神戸、京都両市にも共同提案を呼び掛ける。』(3月19日付読売新聞)

【既得権者との壮絶な戦い】

福島第一原発の核惨事を経て、わずかずつではありますが日本も変わりつつあることを実感するような現象が起こっています。そのひとつが橋下氏の動きです。財界には経団連の米倉会長の親原発路線に真っ向から対峙している孫正義氏の存在がひときわ目立ちますが、政界では今まで既存の政治家でここまでハッキリと脱原発の姿勢を明確にした人はいなかったのではないでしょうか?自民党の中でも原発に厳しい見方をしている河野太郎氏でさえ、自分は脱原発ではなく核燃料サイクルに反対なのだと言っていたのを聞いたことがあります。河野氏でさえそうですから、他の議員は推して知るべしでしょう。既得権益にまみれて原子力ムラに正面から対峙する気などさらさらない議員ばかりです。野田首相が菅前首相の脱原発路線はかなぐり捨てて、原発再稼働にまい進しているのはご存知のとおりです。

福島第一原発の核惨事を経て、わずかずつではありますが日本も変わりつつあることを実感するような現象が起こっています。そのひとつが橋下氏の動きです。財界には経団連の米倉会長の親原発路線に真っ向から対峙している孫正義氏の存在がひときわ目立ちますが、政界では今まで既存の政治家でここまでハッキリと脱原発の姿勢を明確にした人はいなかったのではないでしょうか?自民党の中でも原発に厳しい見方をしている河野太郎氏でさえ、自分は脱原発ではなく核燃料サイクルに反対なのだと言っていたのを聞いたことがあります。河野氏でさえそうですから、他の議員は推して知るべしでしょう。既得権益にまみれて原子力ムラに正面から対峙する気などさらさらない議員ばかりです。野田首相が菅前首相の脱原発路線はかなぐり捨てて、原発再稼働にまい進しているのはご存知のとおりです。

このまま原発という既得権益のためなら国家が滅びても構わないと言わんばかりの原子力ムラの人たちをのさばらしていたら、本当にニッポンという国家は近い将来、第二の福島の事故を起こして一瞬にして崩壊するでしょう。それを止めることができるとしたら、やはり政治しかない。その一筋の光明が橋下氏ではないかと僕は期待しています。関西電力は東電に次ぐ電力界のドンです。株主提案にある電気事業連合会からの関西電力の脱退も是非やってもらいたい。こことの戦いは熾烈を極めるのではないかと思いますが、是非、橋下氏に頑張ってもらいたいです。

それにしても官僚の姑息な手口を知り尽くしている元経産省官僚の古賀邦明氏が大阪市のエネルギー戦略会議を引っ張っているのは頼もしい限りです。

これから命を守るための本当の戦いが始まります。

『大阪府市の「エネルギー戦略会議」(座長=植田和弘・京都大教授)は18日、関西電力の筆頭株主である大阪市が6月の同社株主総会で提案する内容の骨子をまとめた。

『大阪府市の「エネルギー戦略会議」(座長=植田和弘・京都大教授)は18日、関西電力の筆頭株主である大阪市が6月の同社株主総会で提案する内容の骨子をまとめた。全11基の原子力発電所を可及的速やかに廃止し、代替電源として再生可能エネルギーによる発電所の導入を求めるなどとしており、近く府市統合本部で最終決定する。

骨子では、絶対的安全性の確保を徹底した上で当面の原発稼働を容認する一方で、「事故が起きれば府民、市民に回復不可能な被害を及ぼし、関電が倒産するリスクも高くなる」として全原発廃止を求めている。また、再生可能エネルギーによる発電所などへの投資優先のため、送電部門の別会社化、役員、従業員数の削減、政治家への寄付やパーティー券購入の廃止によるコストカット、他社管内での電力小売り進出なども明記した。

さらに、この日の会議では、株主提案とは別に、政府が再稼働を目指している福井県おおい町の大飯原発について、エネルギー戦略会議としての再稼働条件を関電や政府に提示することも確認した。

関電株は大阪市が9%を保有しているほか、神戸市も3%、京都市も0・5%を保有。今後、神戸、京都両市にも共同提案を呼び掛ける。』(3月19日付読売新聞)

【既得権者との壮絶な戦い】

福島第一原発の核惨事を経て、わずかずつではありますが日本も変わりつつあることを実感するような現象が起こっています。そのひとつが橋下氏の動きです。財界には経団連の米倉会長の親原発路線に真っ向から対峙している孫正義氏の存在がひときわ目立ちますが、政界では今まで既存の政治家でここまでハッキリと脱原発の姿勢を明確にした人はいなかったのではないでしょうか?自民党の中でも原発に厳しい見方をしている河野太郎氏でさえ、自分は脱原発ではなく核燃料サイクルに反対なのだと言っていたのを聞いたことがあります。河野氏でさえそうですから、他の議員は推して知るべしでしょう。既得権益にまみれて原子力ムラに正面から対峙する気などさらさらない議員ばかりです。野田首相が菅前首相の脱原発路線はかなぐり捨てて、原発再稼働にまい進しているのはご存知のとおりです。

福島第一原発の核惨事を経て、わずかずつではありますが日本も変わりつつあることを実感するような現象が起こっています。そのひとつが橋下氏の動きです。財界には経団連の米倉会長の親原発路線に真っ向から対峙している孫正義氏の存在がひときわ目立ちますが、政界では今まで既存の政治家でここまでハッキリと脱原発の姿勢を明確にした人はいなかったのではないでしょうか?自民党の中でも原発に厳しい見方をしている河野太郎氏でさえ、自分は脱原発ではなく核燃料サイクルに反対なのだと言っていたのを聞いたことがあります。河野氏でさえそうですから、他の議員は推して知るべしでしょう。既得権益にまみれて原子力ムラに正面から対峙する気などさらさらない議員ばかりです。野田首相が菅前首相の脱原発路線はかなぐり捨てて、原発再稼働にまい進しているのはご存知のとおりです。このまま原発という既得権益のためなら国家が滅びても構わないと言わんばかりの原子力ムラの人たちをのさばらしていたら、本当にニッポンという国家は近い将来、第二の福島の事故を起こして一瞬にして崩壊するでしょう。それを止めることができるとしたら、やはり政治しかない。その一筋の光明が橋下氏ではないかと僕は期待しています。関西電力は東電に次ぐ電力界のドンです。株主提案にある電気事業連合会からの関西電力の脱退も是非やってもらいたい。こことの戦いは熾烈を極めるのではないかと思いますが、是非、橋下氏に頑張ってもらいたいです。

それにしても官僚の姑息な手口を知り尽くしている元経産省官僚の古賀邦明氏が大阪市のエネルギー戦略会議を引っ張っているのは頼もしい限りです。

2012年03月21日

「フクシマ・アーカイブ」10日目。2011年3月21日に僕がブログに書いていたことは、1年経った今でも重要だと思います。

そのひとつは、4号機の使用済み燃料プールの危険性です。当時米国が最も恐れていたのがこの4号機の使用済み燃料プールの損傷でした。そして今も再び福島に大きな地震が来てこの燃料プールが崩れおちたら、昨年の事故以上の放射性物質が放出されて日本全体が緊急事態に陥るような状況が続いています。

もうひとつ重要なことは、被災地である福島周辺と関東地域と九州との事故を巡る温度差です。九州に住む僕たちは今回の放射能被害の恐ろしさを肌で感じていない人が大半です。そのことが、被災した地域との埋めがたい溝を作るとともに、九電の玄海原発や川内原発の再稼働を不用意に容認してしまう土壌となるのではないかという懸念です。

あれほどの事故が起こってしまったということは、原子力関係者が何十年にもわたって唱えてきた安全神話が崩壊し、日本全国どこでも次のフクシマが起こりうることが証明されたということです。九州とて例外ではないことを肝に銘じておかなければなりません。

以下は、僕の2011年3月21日のブログ記事です。

【放心状態の1週間】

最初に放水作業を終了した東京消防庁のハイパーレスキュー隊員の隊長達の会見に涙しました。放射能に対する知識を十分に持っている方達だからこそその危険性を熟知し、恐怖心も強い中よくやってくれたと思います。

最初に放水作業を終了した東京消防庁のハイパーレスキュー隊員の隊長達の会見に涙しました。放射能に対する知識を十分に持っている方達だからこそその危険性を熟知し、恐怖心も強い中よくやってくれたと思います。

3月11日の東北大震災の発生から昨日まで、東北からは遠く離れた福岡に住んでいるのに眠れない夜が続きました。もちろん、想像を絶する災害に見舞われている被災者の方々の苦難とは比べようもありませんが、テレビの前に広がる信じられない光景に絶句し、何か自分にも出来ないかと苦悩しました。そして、とりあえずは震災募金のいくつかを実行しました。

特に福島第一原発の事故については、多くの方と同様、未曾有の核惨事を信じたくないという気持ちや後手に回る電力会社や政府の対応に怒りを感じる日々が続いています。この気持ちを出来るだけ多くの人と共有したいと、原発についてほぼ連日ブログに書き続けています。

福島第一原発のことが心配でたまらないと話すと、平穏な福岡にいて何故そんなに心配するのかと事故発生当初の頃は笑われることもありましたが、事態は笑っていた人たちをあざ笑うような方向に日々刻々と変化していきました。

【気になること】

ただ、金曜日あたりから自衛隊や消防、警察の方々の現場での決死の放水作業によって、原発上空の温度が下がったり、原発周辺の放射線量が減少してきたりすることで、ほんの少しですが最悪事態の回避が進んでいるようなムードが広がっています。事実が正しければそれ自体はいいことなのですが気になることもあります。

第一に、4号機の状況がよく見えないことです。4号機に関して、日本政府と救援に来た米軍、米国の専門家との間に意見の相違が出てきているようなのです。日本側は放水作業と電源回復準備で事態は好転しているとの見方ですが、米国の専門家は4号機がプールに亀裂が入り冷却水が漏れ、「打つ手のない」状況に追い込まれる可能性を指摘しているしているというのです。

どちらの見方が正しいのか現時点ではわかりませんが、日本政府は米国の専門家の意見も尊重して4号機の状況が悪化する場合も想定して動くべきだと思います。できることはプライドなんかかなぐり捨ててなんでもやる姿勢が必要です。

もうひとつは第一の点とも重なるのですが、海外からの報道などを見ていると米国との協力体制に一部不協和音があるのではないかということです。少なくとも日本では最悪の原発事故であり、日本の電力会社や政府は初動から失敗続きなのですから、能力不足の点は正直に認めて米国の力を借りるべきところは恥を忍んででも借りるべきです。現場の方々の決死の努力は本当に素晴らしいのですが、それを指揮する政府の上層部にまだまだ問題が山積していると感じています。

最後に、被災地とその周辺地域と遠く離れた九州の温度差です。出来ることが限られているということもありますが、特に福島第一原発の事故に関しては放射線の恐怖などは福岡にいるとほとんど実感としては感じないでしょうから、今後放射能汚染された食品など新たな問題が出てきたときに東日本と西日本の認識のズレがいろいろな問題を引き起こさないかと懸念します。

【信頼できる情報源】

原子力災害が起こったときに最も信頼できる日本の情報源は「原子力資料情報室(CNIC)」です。このNPOは故高木仁三郎という市民科学者が設立した市民の市民による脱原発を目的とする団体で、経産省も反原発団体でありながら一目置いていると思います。

原子力災害が起こったときに最も信頼できる日本の情報源は「原子力資料情報室(CNIC)」です。このNPOは故高木仁三郎という市民科学者が設立した市民の市民による脱原発を目的とする団体で、経産省も反原発団体でありながら一目置いていると思います。

僕はチェルノブイリ原発事故が起こった1986年4月以前からこの団体のことは知っていましたが、1988年から90年にかけて米国のワシントンDCにいたときも米国の原子力事情を調べたりするのに非常に役立ちました。先週もこの団体の伴英幸共同代表がたびたびテレビにも出演しておられました。これからの事態の進展を監視するうえでご活用ください。

「原子力資料情報室(CNIC)」サイト → http://www.cnic.jp/

最後にこれを読んでおられる福岡のみなさん、今日は福岡玄界沖地震からちょうど6年目にあたります。あの地震は震度6弱だったと思いますが、僕も会社のビルの10階にいて地震の怖さを知りました。でも今回の東北地震はそれを大きく上回るものでした。福岡も被災した東北の各地同様海辺に面しています。また、50数キロ西には玄海原発も存在してます。さらには対岸の韓国には釜山近郊も含め海岸沿いに5機もの原発が稼働しています。心しておかなければならないと思います。

そのひとつは、4号機の使用済み燃料プールの危険性です。当時米国が最も恐れていたのがこの4号機の使用済み燃料プールの損傷でした。そして今も再び福島に大きな地震が来てこの燃料プールが崩れおちたら、昨年の事故以上の放射性物質が放出されて日本全体が緊急事態に陥るような状況が続いています。

もうひとつ重要なことは、被災地である福島周辺と関東地域と九州との事故を巡る温度差です。九州に住む僕たちは今回の放射能被害の恐ろしさを肌で感じていない人が大半です。そのことが、被災した地域との埋めがたい溝を作るとともに、九電の玄海原発や川内原発の再稼働を不用意に容認してしまう土壌となるのではないかという懸念です。

あれほどの事故が起こってしまったということは、原子力関係者が何十年にもわたって唱えてきた安全神話が崩壊し、日本全国どこでも次のフクシマが起こりうることが証明されたということです。九州とて例外ではないことを肝に銘じておかなければなりません。

以下は、僕の2011年3月21日のブログ記事です。

【放心状態の1週間】

最初に放水作業を終了した東京消防庁のハイパーレスキュー隊員の隊長達の会見に涙しました。放射能に対する知識を十分に持っている方達だからこそその危険性を熟知し、恐怖心も強い中よくやってくれたと思います。

最初に放水作業を終了した東京消防庁のハイパーレスキュー隊員の隊長達の会見に涙しました。放射能に対する知識を十分に持っている方達だからこそその危険性を熟知し、恐怖心も強い中よくやってくれたと思います。3月11日の東北大震災の発生から昨日まで、東北からは遠く離れた福岡に住んでいるのに眠れない夜が続きました。もちろん、想像を絶する災害に見舞われている被災者の方々の苦難とは比べようもありませんが、テレビの前に広がる信じられない光景に絶句し、何か自分にも出来ないかと苦悩しました。そして、とりあえずは震災募金のいくつかを実行しました。

特に福島第一原発の事故については、多くの方と同様、未曾有の核惨事を信じたくないという気持ちや後手に回る電力会社や政府の対応に怒りを感じる日々が続いています。この気持ちを出来るだけ多くの人と共有したいと、原発についてほぼ連日ブログに書き続けています。

福島第一原発のことが心配でたまらないと話すと、平穏な福岡にいて何故そんなに心配するのかと事故発生当初の頃は笑われることもありましたが、事態は笑っていた人たちをあざ笑うような方向に日々刻々と変化していきました。

【気になること】

ただ、金曜日あたりから自衛隊や消防、警察の方々の現場での決死の放水作業によって、原発上空の温度が下がったり、原発周辺の放射線量が減少してきたりすることで、ほんの少しですが最悪事態の回避が進んでいるようなムードが広がっています。事実が正しければそれ自体はいいことなのですが気になることもあります。

第一に、4号機の状況がよく見えないことです。4号機に関して、日本政府と救援に来た米軍、米国の専門家との間に意見の相違が出てきているようなのです。日本側は放水作業と電源回復準備で事態は好転しているとの見方ですが、米国の専門家は4号機がプールに亀裂が入り冷却水が漏れ、「打つ手のない」状況に追い込まれる可能性を指摘しているしているというのです。

どちらの見方が正しいのか現時点ではわかりませんが、日本政府は米国の専門家の意見も尊重して4号機の状況が悪化する場合も想定して動くべきだと思います。できることはプライドなんかかなぐり捨ててなんでもやる姿勢が必要です。

もうひとつは第一の点とも重なるのですが、海外からの報道などを見ていると米国との協力体制に一部不協和音があるのではないかということです。少なくとも日本では最悪の原発事故であり、日本の電力会社や政府は初動から失敗続きなのですから、能力不足の点は正直に認めて米国の力を借りるべきところは恥を忍んででも借りるべきです。現場の方々の決死の努力は本当に素晴らしいのですが、それを指揮する政府の上層部にまだまだ問題が山積していると感じています。

最後に、被災地とその周辺地域と遠く離れた九州の温度差です。出来ることが限られているということもありますが、特に福島第一原発の事故に関しては放射線の恐怖などは福岡にいるとほとんど実感としては感じないでしょうから、今後放射能汚染された食品など新たな問題が出てきたときに東日本と西日本の認識のズレがいろいろな問題を引き起こさないかと懸念します。

【信頼できる情報源】

原子力災害が起こったときに最も信頼できる日本の情報源は「原子力資料情報室(CNIC)」です。このNPOは故高木仁三郎という市民科学者が設立した市民の市民による脱原発を目的とする団体で、経産省も反原発団体でありながら一目置いていると思います。

原子力災害が起こったときに最も信頼できる日本の情報源は「原子力資料情報室(CNIC)」です。このNPOは故高木仁三郎という市民科学者が設立した市民の市民による脱原発を目的とする団体で、経産省も反原発団体でありながら一目置いていると思います。僕はチェルノブイリ原発事故が起こった1986年4月以前からこの団体のことは知っていましたが、1988年から90年にかけて米国のワシントンDCにいたときも米国の原子力事情を調べたりするのに非常に役立ちました。先週もこの団体の伴英幸共同代表がたびたびテレビにも出演しておられました。これからの事態の進展を監視するうえでご活用ください。

「原子力資料情報室(CNIC)」サイト → http://www.cnic.jp/

最後にこれを読んでおられる福岡のみなさん、今日は福岡玄界沖地震からちょうど6年目にあたります。あの地震は震度6弱だったと思いますが、僕も会社のビルの10階にいて地震の怖さを知りました。でも今回の東北地震はそれを大きく上回るものでした。福岡も被災した東北の各地同様海辺に面しています。また、50数キロ西には玄海原発も存在してます。さらには対岸の韓国には釜山近郊も含め海岸沿いに5機もの原発が稼働しています。心しておかなければならないと思います。

2012年03月20日

「フクシマ・アーカイブ」9日目。2011年3月20日。この日は福岡で玄界沖地震が起きて6年目にあたります。日に日に深刻化する福島第一原発の核惨事は、ついに次なる脅威として食品汚染が問題になってきたと当時の僕のブログは伝えています。あれから1年経ってそのとき感じていた食品の放射能汚染の脅威は現実となって日本全国に広がっています。国土が狭いニッポンにどこにも逃げ場はないということが、海洋にまで広がった放射能汚染によっても証明されつつあります。

これほどの大事故を起こしておきながら、政府は原発の再稼働にまい進し、核燃料サイクルにゴーサインを出し、エネルギー基本計画案においては、「原発0か20%か25%か30%」が選択肢だと発表しました。「ゼロは無理だから20%で行こう」と最初に結論ありきのいつもの手口でしょう。恐るべき狂気の集団です。

以下は、2011年3月20日の僕のブログ記事です。

【原乳とホウレンソウ】

最初の汚染食品が検出されました。

『政府は19日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて実施した食品のサンプル調査で、福島県川俣町の酪農家が提出した原乳と、茨城県内の6市町村のホウレンソウから、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性ヨウ素が検出されたと発表した。枝野官房長官は記者会見で「直ちに健康に影響する数値ではない。冷静な対応をお願いしたい」と述べた。

『政府は19日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて実施した食品のサンプル調査で、福島県川俣町の酪農家が提出した原乳と、茨城県内の6市町村のホウレンソウから、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性ヨウ素が検出されたと発表した。枝野官房長官は記者会見で「直ちに健康に影響する数値ではない。冷静な対応をお願いしたい」と述べた。

食品衛生法に食品の放射能汚染を規制する基準がないため、厚生労働省は放射線の専門家でつくる「国際放射線防護委員会」(ICRP)が健康被害を防ぐために設けた基準を放射性物質の食品安全基準として暫定的に採用。これを受けて、福島県と茨城県がそれぞれサンプル調査を実施した。

その結果、福島第一原発から約47キロ離れた酪農家が16~18日に生産した原乳から最高で1510ベクレルと、規制値の約5倍にあたる放射性ヨウ素が検出された。

茨城県では高萩市、日立市、常陸太田市、大子町、東海村、ひたちなか市の農家のホウレンソウから最大で規制値の7・5倍の1万5020ベクレルの放射性ヨウ素が検出された。高萩市のホウレンソウからは、規制値を超える放射性セシウムも検出されている。

これを受けて同県の橋本昌知事は19日、記者会見で地元農協などに露地栽培のホウレンソウの出荷自粛を求めたことを明らかにした。 』(3月19日付読売新聞)

【次なる脅威―食品汚染】

ひとまず自衛隊、警察、消防の努力によって放水車、ヘリコプターによる3号機への放水が行われ、3号機については使用済燃料プールに水が溜まり燃料棒からの放射能放出は少なくなってきているようです。ただし、1号機・2号機・4号機もそれぞれ外部の損傷や燃料棒の損傷などが続いていて全体として危機が去ったとはとても言い難い状況が続いているようです。

ひとまず自衛隊、警察、消防の努力によって放水車、ヘリコプターによる3号機への放水が行われ、3号機については使用済燃料プールに水が溜まり燃料棒からの放射能放出は少なくなってきているようです。ただし、1号機・2号機・4号機もそれぞれ外部の損傷や燃料棒の損傷などが続いていて全体として危機が去ったとはとても言い難い状況が続いているようです。

そして19日、次なる脅威が迫っていることがわかりました。それは放射能による食品汚染です。放射能汚染が見つかったのは、原乳とホウレンソウ。それぞれ原乳は福島第一原発から47キロの地域で放射性ヨウ素1510ベクレル、ホウレンソウは茨城県のいくつかの市町村で放射性ヨウ素15020ベクレルだったそうです。ホウレンソウには規制値を超えるセシウムも一部検出されたそうです。それらは政府によれば「直ちに健康に影響する数値ではない。」とのことですが、油断は禁物です。

1986年のチェルノブイリ原発事故のときには、ロシア・欧州からやってくる輸入食品に対する放射能汚染の基準値はどの食品でも一律370ベクレル/kgでした。その当時とは比較にはならないかもしれませんが、今後の福島第一原発からの放射能汚染の拡散がどれくらい防げるかによりますが、原発周辺の農産物を中心に次々と汚染された食品が問題となってくるでしょう。

それらのデータをチェックしておいて、刻一刻と変化する各種食品の汚染状況の政府発表や民間の公開情報に常に目を光らせておく必要がありそうです。汚染の広がりの深刻度によっては、情報公開が遅れたり、いづれは規制基準の緩和といった措置が取られていく可能性もありうると考えています。政府の情報を鵜呑みにすることなく、これからは自分の家族を守るのは自分だという覚悟を持って、しっかり監視していく姿勢が必要だと思います。

最後にこれを読んでおられる福岡のみなさん、今日は福岡玄界沖地震からちょうど6年目にあたります。あの地震は震度6弱だったと思いますが、僕も会社のビルの10階にいて地震の怖さを知りました。でも今回の東北地震はそれを大きく上回るものでした。福岡も被災した東北の各地同様海辺に面しています。また50数キロ西には玄海原発も存在してます。さらには対岸の韓国には釜山近郊も含め海岸沿いに5機もの原発が稼働しています。心しておかなければならないと思います。

これほどの大事故を起こしておきながら、政府は原発の再稼働にまい進し、核燃料サイクルにゴーサインを出し、エネルギー基本計画案においては、「原発0か20%か25%か30%」が選択肢だと発表しました。「ゼロは無理だから20%で行こう」と最初に結論ありきのいつもの手口でしょう。恐るべき狂気の集団です。

以下は、2011年3月20日の僕のブログ記事です。

【原乳とホウレンソウ】

最初の汚染食品が検出されました。

『政府は19日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて実施した食品のサンプル調査で、福島県川俣町の酪農家が提出した原乳と、茨城県内の6市町村のホウレンソウから、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性ヨウ素が検出されたと発表した。枝野官房長官は記者会見で「直ちに健康に影響する数値ではない。冷静な対応をお願いしたい」と述べた。

『政府は19日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて実施した食品のサンプル調査で、福島県川俣町の酪農家が提出した原乳と、茨城県内の6市町村のホウレンソウから、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性ヨウ素が検出されたと発表した。枝野官房長官は記者会見で「直ちに健康に影響する数値ではない。冷静な対応をお願いしたい」と述べた。食品衛生法に食品の放射能汚染を規制する基準がないため、厚生労働省は放射線の専門家でつくる「国際放射線防護委員会」(ICRP)が健康被害を防ぐために設けた基準を放射性物質の食品安全基準として暫定的に採用。これを受けて、福島県と茨城県がそれぞれサンプル調査を実施した。

その結果、福島第一原発から約47キロ離れた酪農家が16~18日に生産した原乳から最高で1510ベクレルと、規制値の約5倍にあたる放射性ヨウ素が検出された。

茨城県では高萩市、日立市、常陸太田市、大子町、東海村、ひたちなか市の農家のホウレンソウから最大で規制値の7・5倍の1万5020ベクレルの放射性ヨウ素が検出された。高萩市のホウレンソウからは、規制値を超える放射性セシウムも検出されている。

これを受けて同県の橋本昌知事は19日、記者会見で地元農協などに露地栽培のホウレンソウの出荷自粛を求めたことを明らかにした。 』(3月19日付読売新聞)

【次なる脅威―食品汚染】

ひとまず自衛隊、警察、消防の努力によって放水車、ヘリコプターによる3号機への放水が行われ、3号機については使用済燃料プールに水が溜まり燃料棒からの放射能放出は少なくなってきているようです。ただし、1号機・2号機・4号機もそれぞれ外部の損傷や燃料棒の損傷などが続いていて全体として危機が去ったとはとても言い難い状況が続いているようです。

ひとまず自衛隊、警察、消防の努力によって放水車、ヘリコプターによる3号機への放水が行われ、3号機については使用済燃料プールに水が溜まり燃料棒からの放射能放出は少なくなってきているようです。ただし、1号機・2号機・4号機もそれぞれ外部の損傷や燃料棒の損傷などが続いていて全体として危機が去ったとはとても言い難い状況が続いているようです。そして19日、次なる脅威が迫っていることがわかりました。それは放射能による食品汚染です。放射能汚染が見つかったのは、原乳とホウレンソウ。それぞれ原乳は福島第一原発から47キロの地域で放射性ヨウ素1510ベクレル、ホウレンソウは茨城県のいくつかの市町村で放射性ヨウ素15020ベクレルだったそうです。ホウレンソウには規制値を超えるセシウムも一部検出されたそうです。それらは政府によれば「直ちに健康に影響する数値ではない。」とのことですが、油断は禁物です。

1986年のチェルノブイリ原発事故のときには、ロシア・欧州からやってくる輸入食品に対する放射能汚染の基準値はどの食品でも一律370ベクレル/kgでした。その当時とは比較にはならないかもしれませんが、今後の福島第一原発からの放射能汚染の拡散がどれくらい防げるかによりますが、原発周辺の農産物を中心に次々と汚染された食品が問題となってくるでしょう。

それらのデータをチェックしておいて、刻一刻と変化する各種食品の汚染状況の政府発表や民間の公開情報に常に目を光らせておく必要がありそうです。汚染の広がりの深刻度によっては、情報公開が遅れたり、いづれは規制基準の緩和といった措置が取られていく可能性もありうると考えています。政府の情報を鵜呑みにすることなく、これからは自分の家族を守るのは自分だという覚悟を持って、しっかり監視していく姿勢が必要だと思います。

最後にこれを読んでおられる福岡のみなさん、今日は福岡玄界沖地震からちょうど6年目にあたります。あの地震は震度6弱だったと思いますが、僕も会社のビルの10階にいて地震の怖さを知りました。でも今回の東北地震はそれを大きく上回るものでした。福岡も被災した東北の各地同様海辺に面しています。また50数キロ西には玄海原発も存在してます。さらには対岸の韓国には釜山近郊も含め海岸沿いに5機もの原発が稼働しています。心しておかなければならないと思います。

2012年03月19日

「フクシマ・アーカイブ」8日目。福島の事故から1週間近くが経った2011年3月19日。そのとき、僕は黒澤明監督の「赤富士」という短編映画を思い出していました。黒澤監督が20年以上前に映画を通して警告していた原発事故が現実に起こってしまったことに改めて戦慄を覚えました。フクシマは、危機管理無能国家ニッポンにとって黒澤の「赤富士」の描いた地獄絵図の未だ「序章」かも知れないからです。

以下は、2011年3月19日の僕のブログ記事です。

【ついに起こった核惨事】

3月11日の巨大地震発生、その後の巨大津波、そして東北各地の目を覆うばかりの被害。まるで戦後の焼け跡のような市街地。信じられないような夥しい数の死者行方不明者の発表。原発事故がなければすべての救援活動はこの地震・津波被害に遭った人々に向けられていたはずでした。

3月11日の巨大地震発生、その後の巨大津波、そして東北各地の目を覆うばかりの被害。まるで戦後の焼け跡のような市街地。信じられないような夥しい数の死者行方不明者の発表。原発事故がなければすべての救援活動はこの地震・津波被害に遭った人々に向けられていたはずでした。

そんな悲惨な被災地を「後回し」にせざるを得ないほど、政府を狼狽させている福島第一原発の事故。多少、緊迫さが薄れつつあるものの、使用中そして使用済みの燃料の発熱が止められない限り、何が起こるかわからない状況は全く変わっていないのです。広大な土地があるロシアやアメリカと違って、国土が狭いニッポンに逃げ場はありません。「みえない雲」の恐怖に怯え逃げ惑う先には海しかないのです。

1990年に公開された黒澤明監督の「夢」という映画の8つの短編の中に、「赤富士」という一篇がありました。富士山麓で大勢の人が何がおこったかわからずに逃げ惑っている場面。原発が次々と爆発し、赤や黄色の色のついた霧が人々に迫ってきます。それらは原発から出た様々な放射性物質でした。フィクションだから黒澤監督がわざと放射能に色をつけて警告していたのでしょう。爆発したとされるのは富士山麓の6つの原発。浜岡原発を想定していたのでしょうが、福島第一原発も6機というところは同じです。巨匠は20年以上も前にわたしたちに警鐘を鳴らしていたのです。でもそれはただの映画。どんなに怖くても、映画館を出れば済みます。そして福島第一原発の惨事。この日が来てほしくなかった。チェルノブイリの後もこの映画を観た後もいつもそう思っていました。でも「夢」であってほしいとどんなに願っても非情な現実は次々と深刻度を加えていきます。

1990年に公開された黒澤明監督の「夢」という映画の8つの短編の中に、「赤富士」という一篇がありました。富士山麓で大勢の人が何がおこったかわからずに逃げ惑っている場面。原発が次々と爆発し、赤や黄色の色のついた霧が人々に迫ってきます。それらは原発から出た様々な放射性物質でした。フィクションだから黒澤監督がわざと放射能に色をつけて警告していたのでしょう。爆発したとされるのは富士山麓の6つの原発。浜岡原発を想定していたのでしょうが、福島第一原発も6機というところは同じです。巨匠は20年以上も前にわたしたちに警鐘を鳴らしていたのです。でもそれはただの映画。どんなに怖くても、映画館を出れば済みます。そして福島第一原発の惨事。この日が来てほしくなかった。チェルノブイリの後もこの映画を観た後もいつもそう思っていました。でも「夢」であってほしいとどんなに願っても非情な現実は次々と深刻度を加えていきます。

【為政者と国民】

日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 」とあり、第二項には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 」と規定されています。

日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 」とあり、第二項には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 」と規定されています。

その基本的権利が今東北の被災地で、そして福島原発の周辺で、さらには日本国全域で侵されようとしています。でも、よく考えると原発に関してはその立地の過程から、立地地域で苦悩する農業者や漁業者を中心とする住民の基本的人権を、ときには懐柔し、ときには威嚇しながら、ないがしろにし続けてきたのは誰だったのでしょうか。もちろん直接の当事者は電力会社であり、官僚組織であり、政治家ですが、何十年もの間見て見ぬふりをしてきたのは他でもない電気の恩恵だけを受けてきた都市を中心に住む僕たち国民なのです。

スリーマイルが起きようと、チェルノブイリが起きようと、国内ではJOC東海村の臨界事故をはじめとする大事故や大事故寸前の原発事故が何度起きようと、その都度、「事故」を「事象」と読み変えたりして国民から事実を隠し、事故を矮小化しようとしてきた人たち。それに本気で怒り、方向転換を迫らなかった国民。今回の事故の責任が私たち日本人すべてにあるのは間違いありません。

【海外からの冷たい視線】

地震発生当初から今日まで、アメリカやヨーロッパ、そしてアジアから届くのは日本に対する励ましと応援、そしてこれほどの災禍の中でも暴動も起こさずじっと耐える国民に世界は驚嘆し、賞賛する声でした。

しかし、地震や津波に被災した国民の姿とは裏腹に、原発事故に臨む電力会社や政府の信じられないような愚かな対応を見るにつけ、海外の目は日増しに厳しくなってきています。なぜなら、被害は日本にとどまらず「見えない雲」に乗っていづれ彼らの頭上にも到達するからです。

為政者の人たちに素直に従い、現実は現実として受け止め、あきらめ、何も抵抗しない僕たち多くの日本人。一体いつからこうなったのでしょうか。これは本当に日本の美徳として納得していていいのでしょうか。自分も含め今まではそうしてきました。でもこれほどの核の惨事が起こった以上、ひとりひとりが声を上げ、為政者のひとたちのやり方がおかしければ、その誤りを糺すべきではないでしょうか。そうしなければ再び、同じような事故、いやそれ以上の惨禍がいづれ避けられないでしょう。

その際、ひとつ気をつけないといけないのは、海外がすべて正しいとは限らないということです。国際原子力機関(IAEA)が日本に乗りこんできましたが、この機関もチェルノブイリ原発事故の後、ロシア以上に事実を矮小化しようとしてきたことを忘れてはいけません。しっかりと僕ら国民がその行動を監視しておく必要があると思います。

東北の被災地で助けを求める被災者の方々、高濃度の放射能の中で身体を張ってこの美しい日本を守ろうとする自衛隊や消防士、警察官、電力会社の運転員など現場で奮闘する方々。本当に哀しい思いが毎日募る中、今書き留めておかないいけないと感じ、今の正直な気持ちを書きました。

以下は、2011年3月19日の僕のブログ記事です。

【ついに起こった核惨事】

3月11日の巨大地震発生、その後の巨大津波、そして東北各地の目を覆うばかりの被害。まるで戦後の焼け跡のような市街地。信じられないような夥しい数の死者行方不明者の発表。原発事故がなければすべての救援活動はこの地震・津波被害に遭った人々に向けられていたはずでした。

3月11日の巨大地震発生、その後の巨大津波、そして東北各地の目を覆うばかりの被害。まるで戦後の焼け跡のような市街地。信じられないような夥しい数の死者行方不明者の発表。原発事故がなければすべての救援活動はこの地震・津波被害に遭った人々に向けられていたはずでした。そんな悲惨な被災地を「後回し」にせざるを得ないほど、政府を狼狽させている福島第一原発の事故。多少、緊迫さが薄れつつあるものの、使用中そして使用済みの燃料の発熱が止められない限り、何が起こるかわからない状況は全く変わっていないのです。広大な土地があるロシアやアメリカと違って、国土が狭いニッポンに逃げ場はありません。「みえない雲」の恐怖に怯え逃げ惑う先には海しかないのです。

1990年に公開された黒澤明監督の「夢」という映画の8つの短編の中に、「赤富士」という一篇がありました。富士山麓で大勢の人が何がおこったかわからずに逃げ惑っている場面。原発が次々と爆発し、赤や黄色の色のついた霧が人々に迫ってきます。それらは原発から出た様々な放射性物質でした。フィクションだから黒澤監督がわざと放射能に色をつけて警告していたのでしょう。爆発したとされるのは富士山麓の6つの原発。浜岡原発を想定していたのでしょうが、福島第一原発も6機というところは同じです。巨匠は20年以上も前にわたしたちに警鐘を鳴らしていたのです。でもそれはただの映画。どんなに怖くても、映画館を出れば済みます。そして福島第一原発の惨事。この日が来てほしくなかった。チェルノブイリの後もこの映画を観た後もいつもそう思っていました。でも「夢」であってほしいとどんなに願っても非情な現実は次々と深刻度を加えていきます。

1990年に公開された黒澤明監督の「夢」という映画の8つの短編の中に、「赤富士」という一篇がありました。富士山麓で大勢の人が何がおこったかわからずに逃げ惑っている場面。原発が次々と爆発し、赤や黄色の色のついた霧が人々に迫ってきます。それらは原発から出た様々な放射性物質でした。フィクションだから黒澤監督がわざと放射能に色をつけて警告していたのでしょう。爆発したとされるのは富士山麓の6つの原発。浜岡原発を想定していたのでしょうが、福島第一原発も6機というところは同じです。巨匠は20年以上も前にわたしたちに警鐘を鳴らしていたのです。でもそれはただの映画。どんなに怖くても、映画館を出れば済みます。そして福島第一原発の惨事。この日が来てほしくなかった。チェルノブイリの後もこの映画を観た後もいつもそう思っていました。でも「夢」であってほしいとどんなに願っても非情な現実は次々と深刻度を加えていきます。【為政者と国民】

日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 」とあり、第二項には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 」と規定されています。

日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 」とあり、第二項には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 」と規定されています。その基本的権利が今東北の被災地で、そして福島原発の周辺で、さらには日本国全域で侵されようとしています。でも、よく考えると原発に関してはその立地の過程から、立地地域で苦悩する農業者や漁業者を中心とする住民の基本的人権を、ときには懐柔し、ときには威嚇しながら、ないがしろにし続けてきたのは誰だったのでしょうか。もちろん直接の当事者は電力会社であり、官僚組織であり、政治家ですが、何十年もの間見て見ぬふりをしてきたのは他でもない電気の恩恵だけを受けてきた都市を中心に住む僕たち国民なのです。

スリーマイルが起きようと、チェルノブイリが起きようと、国内ではJOC東海村の臨界事故をはじめとする大事故や大事故寸前の原発事故が何度起きようと、その都度、「事故」を「事象」と読み変えたりして国民から事実を隠し、事故を矮小化しようとしてきた人たち。それに本気で怒り、方向転換を迫らなかった国民。今回の事故の責任が私たち日本人すべてにあるのは間違いありません。

【海外からの冷たい視線】

地震発生当初から今日まで、アメリカやヨーロッパ、そしてアジアから届くのは日本に対する励ましと応援、そしてこれほどの災禍の中でも暴動も起こさずじっと耐える国民に世界は驚嘆し、賞賛する声でした。

しかし、地震や津波に被災した国民の姿とは裏腹に、原発事故に臨む電力会社や政府の信じられないような愚かな対応を見るにつけ、海外の目は日増しに厳しくなってきています。なぜなら、被害は日本にとどまらず「見えない雲」に乗っていづれ彼らの頭上にも到達するからです。

為政者の人たちに素直に従い、現実は現実として受け止め、あきらめ、何も抵抗しない僕たち多くの日本人。一体いつからこうなったのでしょうか。これは本当に日本の美徳として納得していていいのでしょうか。自分も含め今まではそうしてきました。でもこれほどの核の惨事が起こった以上、ひとりひとりが声を上げ、為政者のひとたちのやり方がおかしければ、その誤りを糺すべきではないでしょうか。そうしなければ再び、同じような事故、いやそれ以上の惨禍がいづれ避けられないでしょう。

その際、ひとつ気をつけないといけないのは、海外がすべて正しいとは限らないということです。国際原子力機関(IAEA)が日本に乗りこんできましたが、この機関もチェルノブイリ原発事故の後、ロシア以上に事実を矮小化しようとしてきたことを忘れてはいけません。しっかりと僕ら国民がその行動を監視しておく必要があると思います。

東北の被災地で助けを求める被災者の方々、高濃度の放射能の中で身体を張ってこの美しい日本を守ろうとする自衛隊や消防士、警察官、電力会社の運転員など現場で奮闘する方々。本当に哀しい思いが毎日募る中、今書き留めておかないいけないと感じ、今の正直な気持ちを書きました。

2012年03月18日

「フクシマ・アーカイブ」7日目。2011年3月18日のブログを読むと、このころからテレビメディアに多くの原子力や放射能の専門家と称する人間が登場し、「ただちに健康に影響はない」とか「原発はメルトダウンしていない」とか異口同音に唱え始めたことが記録されています。ある時点からテレビメディアが同じ方向の「宣伝」を始めたのです。これは本当に恐ろしいことです。そして政府はtwitterといったインターネットなどのメディアで「流言飛語」が飛び交っていると非難し始めました。「流言飛語」は政府と大手メディアが流していたのに。

以下は、2011年3月18日の僕のブログ記事です。

【決死の放水】

自衛隊による決死の放水作業がやっと始まりました。

『東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の事故で、自衛隊は17日午後7時半すぎ、使用済み核燃料プールの水が蒸発している3号機建屋に向け、高性能消防車で地上から放水した。防衛省によると、消防車は5台で約30分間に計30トンを放水。水は建屋内に届いたが、経済産業省原子力安全・保安院は効果について「まだ評価できる段階ではない」としている。

『東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の事故で、自衛隊は17日午後7時半すぎ、使用済み核燃料プールの水が蒸発している3号機建屋に向け、高性能消防車で地上から放水した。防衛省によると、消防車は5台で約30分間に計30トンを放水。水は建屋内に届いたが、経済産業省原子力安全・保安院は効果について「まだ評価できる段階ではない」としている。

防衛省は、ヘリによる水の投下と地上放水について、18日も同様の態勢を取っており、東京電力などから示される17日中の効果を見て、18日以降の放水方法を決める。

一方、警察庁によると、警視庁の高圧放水車は同7時ごろから放水。約5分後、放射線量を示す線量計の警告アラームが鳴ったため、中断した。』(3月17日付時事通信)

【変化する情報の質】

国家的危機とも呼べる緊迫した状況が続く中、「おやっ?」と思うような変化が見られてきました。というのは、日に日にテレビ等のメディアに出てくる情報の質が変わってきていることに気がついたのです。

国家的危機とも呼べる緊迫した状況が続く中、「おやっ?」と思うような変化が見られてきました。というのは、日に日にテレビ等のメディアに出てくる情報の質が変わってきていることに気がついたのです。

その最大のものは放射能の危険性に関する情報。福島原発周辺の放射線量が日増しに増加する中、国だけでなくテレビ等に出てくる専門家と呼ばれる人たちも「原発敷地周辺は危険だが、その他は安全だ」(現時点では安全でも刻々と変わる可能性があることを十分認識すべき)といった発言が多くなり、放射能の危険性に対して意図してかどうか、抑制気味の発言になってきているようなのです。もちろん、パニックを防ぐ必要からかもしれませんが、テレビにその傾向が強くなっている気がします。これは一体何を意味するのでしょうか?

テレビメディアは活字メディアよりも流せる情報量が少ないのと反比例して映像を中心に大勢の大衆に瞬時に影響を及ぼします。これほどの危機的状況の中、各テレビ局の報道する内容はあまりに似通っていると事故当初から懸念しているのですが、事態の悪化とともにあまりいい言葉ではありませんが、政府の「大本営発表」を流すのみか、パニックを恐れてか正確な放射線などの情報を流すのに躊躇しているのか、伝えなければならない本当の事実がどんどん遠のいているのではないかと思われます。

【バランス感覚】

海外の主要メディアでは東北大地震と福島原発の事故発生以来、連日トップ扱いの報道が続いています。最初はセンセーショナルな日本礼賛といったトーンばかりが目立ちましたが、ここ数日はあまりの事態の悪化の速さと広がりと日本政府の危機対応能力の低さなどに対する様々な恐怖心を高めながらも、今回の原発事故の自国と世界に与える影響などを比較的冷静にわかりやすく伝え始めているように思われます。

例えば、日本のiPodで視聴できる米国のCNNのテレビ番組「Anderson Cooper 360 Daily」ではメインキャスターのアンダーソン・クーパー氏が日本で取材、米国の核や放射線の専門家との衛星中継でのやり取りで福島原発の事故の説明や米国への影響などについて素人でもわかりやすいように解説していました。この番組の専門家の解説でひとつ参考になったのは、福島原発の危険性を格納容器の炉心溶融と使用済燃料プールの二つに分けて、炉心溶融と同じくらい、あるいはそれ以上に使用済燃料プールのほうが危険性が高まっているというものでした。

例えば、日本のiPodで視聴できる米国のCNNのテレビ番組「Anderson Cooper 360 Daily」ではメインキャスターのアンダーソン・クーパー氏が日本で取材、米国の核や放射線の専門家との衛星中継でのやり取りで福島原発の事故の説明や米国への影響などについて素人でもわかりやすいように解説していました。この番組の専門家の解説でひとつ参考になったのは、福島原発の危険性を格納容器の炉心溶融と使用済燃料プールの二つに分けて、炉心溶融と同じくらい、あるいはそれ以上に使用済燃料プールのほうが危険性が高まっているというものでした。

BBCは日本の冷静な対応を賞賛しつつも、今回の原発事故の深刻さに大きな危機感を抱いていることがうかがわれます。

いづれにしても、日本が危機の震源地ですから日本の新聞やテレビの報道が最も詳細にわたって福島原発の状況を伝えているのですが、あまりにも細かかったり、技術的すぎたりすぎるかと思うと、焦点を当てるべきトピックがどこも似通っていたり、世界的な視野が欠けていたり、事故の全体像が一般の僕たちにはわかりにくくなっているという懸念があります。こんなときだからこそ、出来れば海外の報道とも見比べて自分なりの立ち位置をしっかりと定めるバランス感覚が必要だと感じます。

中でも最も危惧することは、自衛隊が決死の放水作業をするところまで来てからは、東電に対するヒステリックな非難とは裏腹に決死の作業を過度に美談化するような方向に走りすぎたりすることで、本当の事故の本質が見失われていくのではないかということです。これは戦時中の日本のメディアにも多く見られたことではないでしょうか。とにかく僕たちはどんなに危機が高まっても出来るだけ冷静にバランス感覚をもってこの未曾有の危機を「監視」し続けることが求められると思います。流言飛語的な情報を鵜呑みにしないこと、同時に大手メディアの報道も鵜呑みにしない判断力が求められます。

以下は、2011年3月18日の僕のブログ記事です。

【決死の放水】

自衛隊による決死の放水作業がやっと始まりました。

『東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の事故で、自衛隊は17日午後7時半すぎ、使用済み核燃料プールの水が蒸発している3号機建屋に向け、高性能消防車で地上から放水した。防衛省によると、消防車は5台で約30分間に計30トンを放水。水は建屋内に届いたが、経済産業省原子力安全・保安院は効果について「まだ評価できる段階ではない」としている。

『東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の事故で、自衛隊は17日午後7時半すぎ、使用済み核燃料プールの水が蒸発している3号機建屋に向け、高性能消防車で地上から放水した。防衛省によると、消防車は5台で約30分間に計30トンを放水。水は建屋内に届いたが、経済産業省原子力安全・保安院は効果について「まだ評価できる段階ではない」としている。防衛省は、ヘリによる水の投下と地上放水について、18日も同様の態勢を取っており、東京電力などから示される17日中の効果を見て、18日以降の放水方法を決める。

一方、警察庁によると、警視庁の高圧放水車は同7時ごろから放水。約5分後、放射線量を示す線量計の警告アラームが鳴ったため、中断した。』(3月17日付時事通信)

【変化する情報の質】

国家的危機とも呼べる緊迫した状況が続く中、「おやっ?」と思うような変化が見られてきました。というのは、日に日にテレビ等のメディアに出てくる情報の質が変わってきていることに気がついたのです。

国家的危機とも呼べる緊迫した状況が続く中、「おやっ?」と思うような変化が見られてきました。というのは、日に日にテレビ等のメディアに出てくる情報の質が変わってきていることに気がついたのです。その最大のものは放射能の危険性に関する情報。福島原発周辺の放射線量が日増しに増加する中、国だけでなくテレビ等に出てくる専門家と呼ばれる人たちも「原発敷地周辺は危険だが、その他は安全だ」(現時点では安全でも刻々と変わる可能性があることを十分認識すべき)といった発言が多くなり、放射能の危険性に対して意図してかどうか、抑制気味の発言になってきているようなのです。もちろん、パニックを防ぐ必要からかもしれませんが、テレビにその傾向が強くなっている気がします。これは一体何を意味するのでしょうか?

テレビメディアは活字メディアよりも流せる情報量が少ないのと反比例して映像を中心に大勢の大衆に瞬時に影響を及ぼします。これほどの危機的状況の中、各テレビ局の報道する内容はあまりに似通っていると事故当初から懸念しているのですが、事態の悪化とともにあまりいい言葉ではありませんが、政府の「大本営発表」を流すのみか、パニックを恐れてか正確な放射線などの情報を流すのに躊躇しているのか、伝えなければならない本当の事実がどんどん遠のいているのではないかと思われます。

【バランス感覚】

海外の主要メディアでは東北大地震と福島原発の事故発生以来、連日トップ扱いの報道が続いています。最初はセンセーショナルな日本礼賛といったトーンばかりが目立ちましたが、ここ数日はあまりの事態の悪化の速さと広がりと日本政府の危機対応能力の低さなどに対する様々な恐怖心を高めながらも、今回の原発事故の自国と世界に与える影響などを比較的冷静にわかりやすく伝え始めているように思われます。

例えば、日本のiPodで視聴できる米国のCNNのテレビ番組「Anderson Cooper 360 Daily」ではメインキャスターのアンダーソン・クーパー氏が日本で取材、米国の核や放射線の専門家との衛星中継でのやり取りで福島原発の事故の説明や米国への影響などについて素人でもわかりやすいように解説していました。この番組の専門家の解説でひとつ参考になったのは、福島原発の危険性を格納容器の炉心溶融と使用済燃料プールの二つに分けて、炉心溶融と同じくらい、あるいはそれ以上に使用済燃料プールのほうが危険性が高まっているというものでした。

例えば、日本のiPodで視聴できる米国のCNNのテレビ番組「Anderson Cooper 360 Daily」ではメインキャスターのアンダーソン・クーパー氏が日本で取材、米国の核や放射線の専門家との衛星中継でのやり取りで福島原発の事故の説明や米国への影響などについて素人でもわかりやすいように解説していました。この番組の専門家の解説でひとつ参考になったのは、福島原発の危険性を格納容器の炉心溶融と使用済燃料プールの二つに分けて、炉心溶融と同じくらい、あるいはそれ以上に使用済燃料プールのほうが危険性が高まっているというものでした。BBCは日本の冷静な対応を賞賛しつつも、今回の原発事故の深刻さに大きな危機感を抱いていることがうかがわれます。

いづれにしても、日本が危機の震源地ですから日本の新聞やテレビの報道が最も詳細にわたって福島原発の状況を伝えているのですが、あまりにも細かかったり、技術的すぎたりすぎるかと思うと、焦点を当てるべきトピックがどこも似通っていたり、世界的な視野が欠けていたり、事故の全体像が一般の僕たちにはわかりにくくなっているという懸念があります。こんなときだからこそ、出来れば海外の報道とも見比べて自分なりの立ち位置をしっかりと定めるバランス感覚が必要だと感じます。

中でも最も危惧することは、自衛隊が決死の放水作業をするところまで来てからは、東電に対するヒステリックな非難とは裏腹に決死の作業を過度に美談化するような方向に走りすぎたりすることで、本当の事故の本質が見失われていくのではないかということです。これは戦時中の日本のメディアにも多く見られたことではないでしょうか。とにかく僕たちはどんなに危機が高まっても出来るだけ冷静にバランス感覚をもってこの未曾有の危機を「監視」し続けることが求められると思います。流言飛語的な情報を鵜呑みにしないこと、同時に大手メディアの報道も鵜呑みにしない判断力が求められます。

2012年03月17日

「フクシマ・アーカイブ」6日目。昨日、電気事業連合会の会合で関西電力の八木誠社長は、電力料金の引き上げ見送りと引き換えに早く大飯原発の再稼働をしてほしいと国の政治判断を求めたそうです。3/11から1年を経ても自分たちの都合の悪い情報は開示せず、ただ再稼働を念仏のように唱える電力会社。国も表向きは国民を意識して再稼働には慎重な姿勢をみせていますが、真意は闇の中です。組織の抜本的な見直しも、地震対策も含めた原発の安全対策の全面的な見直しも先送りしての再稼働は絶対にあり得ないと思います。本来ならば1986年のチェルノブイリ原発事故の後、日本は脱原発に舵を切るべきだったと心底思います。

以下は、2011年3月17日の僕のブログ記事です。

【核惨事の現実】

福島第一原発で今起きていることが如何に深刻か、3つの原発がボロボロになって白煙を出している映像だけでもわかるのですが、海外の専門家もそれをチェルノブイリの原発事故と同等と表現しています。

福島第一原発で今起きていることが如何に深刻か、3つの原発がボロボロになって白煙を出している映像だけでもわかるのですが、海外の専門家もそれをチェルノブイリの原発事故と同等と表現しています。

『米シンクタンク、科学国際安全保障研究所(ISIS)は15日、声明を出し、福島第1原発事故の状況が国際原子力事故評価尺度(INES)で2番目に深刻な「レベル6」に近く、最悪の「レベル7」に達する可能性もあるとの見方を示した。

日本の経済産業省原子力安全・保安院は先に、今回の事故の暫定値を「レベル4」と発表していた。

ISISは声明で、福島第1原発の1~3号機で爆発があったことや、4号機の原子炉建屋で火災が起きたことを踏まえ、「この事故はもはや(局所的な影響を伴う)レベル4とはみなせない」と指摘。緊急措置と広範な放射能汚染対策で国際社会の支援が必要だと強調した。

INESは、安全上の懸念がないレベル0から8段階で評価。1986年の旧ソ連のチェルノブイリの原発事故を「7」、1979年の米スリーマイル島原発事故を「5」としている。』(3月16日付時事通信)

【気になる現実】

それにしてもこれほど毎時間、毎日連続して事態が急速に悪化していく現実を目の当たりにすると、自暴自棄的な気持ちになっていきます。上記記事にあるように、もう福島第一原発がチェルノブイリの惨禍をはるかに超えることは確実のように思われます。現場の方々の決死の作業でそれをいくらかでも遅らせるか、被害の程度を少しやわらげることができるように心から祈るばかりですが、もうその望みも刻一刻と絶たれようとしています。

それにしてもこれほど毎時間、毎日連続して事態が急速に悪化していく現実を目の当たりにすると、自暴自棄的な気持ちになっていきます。上記記事にあるように、もう福島第一原発がチェルノブイリの惨禍をはるかに超えることは確実のように思われます。現場の方々の決死の作業でそれをいくらかでも遅らせるか、被害の程度を少しやわらげることができるように心から祈るばかりですが、もうその望みも刻一刻と絶たれようとしています。

今その責任を東京電力に求めようとする声が大きくなってきているようですが、確かにその対応のお粗末さが事態の悪化を招いているのは明らかなように思えます。しかしながら、同時にそもそもここに至った根本的な原因を考えておかなければならいないとも思います。それについて少し僕の考え方を整理しておこうと思います。

【責めを追う人】

日本は数十年も前から原発なしには生きていけない経済構造になっていて、今から見直すとしても膨大な時間と費用がかかってしまうでしょう。僕は原発には個人的には反対ですが、それでも現実を考えると原発の安全性をある程度確保しながら現状追認していくしかないと素人ながら思っていました。でも今回の事故でどんなに時間と費用がかかっても新しい文明のあり方のひとつとして原発から自然エネルギーに、集中電源から分散電源にしていくべきだと思っています。

日本は1986年に起こったチェルノブイリ原発事故のときに、文明の大きな転換点に立ったのですが、多くの欧州の国々とは違い(フランスは例外です)、大きな転換を図らずに現状追認の方向を選びました。いや何もしなかったというべきでしょうか。あのときが日本のひとつの大きな転機だったと思います。

あのとき欧州の多くの人たちが感じた危機感、現代文明に対する「揺らぎ」の感覚が当時の西ドイツを中心に、環境政策の大転換、エネルギー政策の見直しなどを市民のひとりひとりが声をあげながら実行したと僕は認識しています。政治もそのときから大きく変わりました。もちろんその後揺り戻しもありましたし、最近ではもうひとつの待ったなしの環境問題である地球温暖化を避けるためのひとつの方策として原発への回帰が多くの国で行われているという事実もあります。しかしあのチェルノブイリの後の文明のパラダイムシフトともいえる変化ほどではないと思います。

日本では僕ら都市に住む人間を中心に、それ以前も、そのときも、そして今回の事故が起こる前まで、電力会社にも、官僚にも、政治家にも、原発の見直しについて決死の思いで迫ったことはなかったのではないでしょうか。唯一、原発立地地域の農業者や漁業者の方々たちだけが生活をかけて、命を賭けて原発の危険を訴え続けてきたのです。それを思えば、電力会社や、官僚や、政治家だけを責めることはできません。日本の多くの国民が今まで容認してきたのですから。

【日本の行く末】

日本は残念ながら、今回の福島第一原発の惨禍を機にとてつもなく大きな国力の衰退に見舞われるのではないかと危惧しています。放射能汚染の厳しさを考えれば復興には10年単位で20年とか30年以上かかるのではないでしょうか。

国民の多くがこれを契機に日本の文明のあり方そのものを変えるくらいの決断をしなければ今までの延長線上でのエネルギー政策、環境政策しか実行できず、結果としてより大きな社会全体の変革は実行できないと思います。もちろんその見直しの中には原発の現状維持も含まれます。そしてもっと深刻で早急な対応を必要とされる地球規模の気候変動、地球温暖化問題についても抜本的な社会全体の方向転換は出来ないと懸念しています。(もちろん他の国々はもっとひどいのかもしれませんが。) みなさんはどう思われますか?

以下は、2011年3月17日の僕のブログ記事です。

【核惨事の現実】

福島第一原発で今起きていることが如何に深刻か、3つの原発がボロボロになって白煙を出している映像だけでもわかるのですが、海外の専門家もそれをチェルノブイリの原発事故と同等と表現しています。

福島第一原発で今起きていることが如何に深刻か、3つの原発がボロボロになって白煙を出している映像だけでもわかるのですが、海外の専門家もそれをチェルノブイリの原発事故と同等と表現しています。『米シンクタンク、科学国際安全保障研究所(ISIS)は15日、声明を出し、福島第1原発事故の状況が国際原子力事故評価尺度(INES)で2番目に深刻な「レベル6」に近く、最悪の「レベル7」に達する可能性もあるとの見方を示した。

日本の経済産業省原子力安全・保安院は先に、今回の事故の暫定値を「レベル4」と発表していた。

ISISは声明で、福島第1原発の1~3号機で爆発があったことや、4号機の原子炉建屋で火災が起きたことを踏まえ、「この事故はもはや(局所的な影響を伴う)レベル4とはみなせない」と指摘。緊急措置と広範な放射能汚染対策で国際社会の支援が必要だと強調した。

INESは、安全上の懸念がないレベル0から8段階で評価。1986年の旧ソ連のチェルノブイリの原発事故を「7」、1979年の米スリーマイル島原発事故を「5」としている。』(3月16日付時事通信)

【気になる現実】

それにしてもこれほど毎時間、毎日連続して事態が急速に悪化していく現実を目の当たりにすると、自暴自棄的な気持ちになっていきます。上記記事にあるように、もう福島第一原発がチェルノブイリの惨禍をはるかに超えることは確実のように思われます。現場の方々の決死の作業でそれをいくらかでも遅らせるか、被害の程度を少しやわらげることができるように心から祈るばかりですが、もうその望みも刻一刻と絶たれようとしています。

それにしてもこれほど毎時間、毎日連続して事態が急速に悪化していく現実を目の当たりにすると、自暴自棄的な気持ちになっていきます。上記記事にあるように、もう福島第一原発がチェルノブイリの惨禍をはるかに超えることは確実のように思われます。現場の方々の決死の作業でそれをいくらかでも遅らせるか、被害の程度を少しやわらげることができるように心から祈るばかりですが、もうその望みも刻一刻と絶たれようとしています。今その責任を東京電力に求めようとする声が大きくなってきているようですが、確かにその対応のお粗末さが事態の悪化を招いているのは明らかなように思えます。しかしながら、同時にそもそもここに至った根本的な原因を考えておかなければならいないとも思います。それについて少し僕の考え方を整理しておこうと思います。

【責めを追う人】

日本は数十年も前から原発なしには生きていけない経済構造になっていて、今から見直すとしても膨大な時間と費用がかかってしまうでしょう。僕は原発には個人的には反対ですが、それでも現実を考えると原発の安全性をある程度確保しながら現状追認していくしかないと素人ながら思っていました。でも今回の事故でどんなに時間と費用がかかっても新しい文明のあり方のひとつとして原発から自然エネルギーに、集中電源から分散電源にしていくべきだと思っています。

日本は1986年に起こったチェルノブイリ原発事故のときに、文明の大きな転換点に立ったのですが、多くの欧州の国々とは違い(フランスは例外です)、大きな転換を図らずに現状追認の方向を選びました。いや何もしなかったというべきでしょうか。あのときが日本のひとつの大きな転機だったと思います。

あのとき欧州の多くの人たちが感じた危機感、現代文明に対する「揺らぎ」の感覚が当時の西ドイツを中心に、環境政策の大転換、エネルギー政策の見直しなどを市民のひとりひとりが声をあげながら実行したと僕は認識しています。政治もそのときから大きく変わりました。もちろんその後揺り戻しもありましたし、最近ではもうひとつの待ったなしの環境問題である地球温暖化を避けるためのひとつの方策として原発への回帰が多くの国で行われているという事実もあります。しかしあのチェルノブイリの後の文明のパラダイムシフトともいえる変化ほどではないと思います。

日本では僕ら都市に住む人間を中心に、それ以前も、そのときも、そして今回の事故が起こる前まで、電力会社にも、官僚にも、政治家にも、原発の見直しについて決死の思いで迫ったことはなかったのではないでしょうか。唯一、原発立地地域の農業者や漁業者の方々たちだけが生活をかけて、命を賭けて原発の危険を訴え続けてきたのです。それを思えば、電力会社や、官僚や、政治家だけを責めることはできません。日本の多くの国民が今まで容認してきたのですから。

【日本の行く末】

日本は残念ながら、今回の福島第一原発の惨禍を機にとてつもなく大きな国力の衰退に見舞われるのではないかと危惧しています。放射能汚染の厳しさを考えれば復興には10年単位で20年とか30年以上かかるのではないでしょうか。

国民の多くがこれを契機に日本の文明のあり方そのものを変えるくらいの決断をしなければ今までの延長線上でのエネルギー政策、環境政策しか実行できず、結果としてより大きな社会全体の変革は実行できないと思います。もちろんその見直しの中には原発の現状維持も含まれます。そしてもっと深刻で早急な対応を必要とされる地球規模の気候変動、地球温暖化問題についても抜本的な社会全体の方向転換は出来ないと懸念しています。(もちろん他の国々はもっとひどいのかもしれませんが。) みなさんはどう思われますか?

2012年03月16日

「フクシマ・アーカイブ」5日目。昨年の3月16日の衝撃はものすごかったです。あの日、西日本新聞の見出しは「原発の現状把握困難」でした。確か、その前日に最も広範囲に、そして最も深刻な放射能雲が東北から関東を中心に日本列島を覆い尽くしたというのを後で知りました。政府はSPEEDIによる放射能の拡散予想をこの時点では隠していました。そしてあれほど情報の隠ぺいを批判された今でも、それら住民の命にかかわる情報を再び事故が起こったときに活用する気はさらさらないとの報道もありました。この国は原子力ムラと呼ばれるゾンビのような集団が解体されないかぎり、次の原発事故による国家の滅亡的な事態は防げないのではないかという絶望的な気持ちになります。

その絶望を立ち切れるのは、ひとりひとり、僕たち市民の危機感と怒りしかありません。

以下は2011年3月16日の僕のブログ記事です。

【予測不能の大惨事へ】

朝起きて、新聞の紙面を見て本当に身の毛のよだつような思いです。福島第一原発は常駐の運転員が放射能濃度が高まって制御室から退避し、原発の現状把握が困難な状況だそうです。恐れていた最悪の最悪というか、複数の原発が制御不能でメルトダウンを次々と起こしていく可能性が高まっています。チェルノブイリ以上の惨禍になる可能性があると思います。これからの事態の推移は、出来る限りの情報を集めて、ひとりひとりがしっかりと想像力を働かせて次にどうすべきかを自ら判断していく必要があると思います。

朝起きて、新聞の紙面を見て本当に身の毛のよだつような思いです。福島第一原発は常駐の運転員が放射能濃度が高まって制御室から退避し、原発の現状把握が困難な状況だそうです。恐れていた最悪の最悪というか、複数の原発が制御不能でメルトダウンを次々と起こしていく可能性が高まっています。チェルノブイリ以上の惨禍になる可能性があると思います。これからの事態の推移は、出来る限りの情報を集めて、ひとりひとりがしっかりと想像力を働かせて次にどうすべきかを自ら判断していく必要があると思います。

日本全国が原発被災地になり、地球全体が汚染される可能性が高まっているのかもしれません。本当に大変なことです。地球汚染の責任は日本が背負い、世界は日本礼賛から日本非難へと向かうかもしれません。

その絶望を立ち切れるのは、ひとりひとり、僕たち市民の危機感と怒りしかありません。

以下は2011年3月16日の僕のブログ記事です。

【予測不能の大惨事へ】

朝起きて、新聞の紙面を見て本当に身の毛のよだつような思いです。福島第一原発は常駐の運転員が放射能濃度が高まって制御室から退避し、原発の現状把握が困難な状況だそうです。恐れていた最悪の最悪というか、複数の原発が制御不能でメルトダウンを次々と起こしていく可能性が高まっています。チェルノブイリ以上の惨禍になる可能性があると思います。これからの事態の推移は、出来る限りの情報を集めて、ひとりひとりがしっかりと想像力を働かせて次にどうすべきかを自ら判断していく必要があると思います。

朝起きて、新聞の紙面を見て本当に身の毛のよだつような思いです。福島第一原発は常駐の運転員が放射能濃度が高まって制御室から退避し、原発の現状把握が困難な状況だそうです。恐れていた最悪の最悪というか、複数の原発が制御不能でメルトダウンを次々と起こしていく可能性が高まっています。チェルノブイリ以上の惨禍になる可能性があると思います。これからの事態の推移は、出来る限りの情報を集めて、ひとりひとりがしっかりと想像力を働かせて次にどうすべきかを自ら判断していく必要があると思います。 日本全国が原発被災地になり、地球全体が汚染される可能性が高まっているのかもしれません。本当に大変なことです。地球汚染の責任は日本が背負い、世界は日本礼賛から日本非難へと向かうかもしれません。

2012年03月16日

「フクシマ・アーカイブ」5日目。2011年3月11日の東日本大震災発生、福島第一原発の事故発生6日目にして初めて、メディアが原発の現場のすさまじい状況を伝え始めたのが3月16日でした。

以下は、2011年3月16日の僕のブログ記事です。

【やっと報道】

やっと福島第一原発の現場がどれだけ決死の作業をやっているのかについての報道が出てきた。