2012年01月10日

【40年で廃炉】

原発の寿命を法制化する法律が次期通常国会に提出されます。

『細野豪志原発事故担当相は6日記者会見し、運転開始から40年を超える原発の運転継続の例外化や、東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえたシビアアクシデント(過酷事故)対策の法規制化などを盛り込んだ原子炉等規制法改正案の骨子を発表した。改正案は次期通常国会に提出される。

『細野豪志原発事故担当相は6日記者会見し、運転開始から40年を超える原発の運転継続の例外化や、東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえたシビアアクシデント(過酷事故)対策の法規制化などを盛り込んだ原子炉等規制法改正案の骨子を発表した。改正案は次期通常国会に提出される。

細野担当相は会見で「安全あっての原子力利用という哲学を徹底した」と述べた。

改正案は、原発の運転期間を原則40年間とする制限制度を導入。電力会社から延長申請があった場合に、経年劣化の評価や安全を維持できる技術的能力などを審査した上で、例外的に運転継続を認めるとした。継続認可は原子炉1基につき1度だけで、電力会社は延長年数を指定して申請する。

原発の高経年化(老朽化)対策としては、従来も経済産業省原子力安全・保安院が運転開始から30年を経過した原発を対象に、10年ごとに評価を行った上で運転を許可してきた。新制度での具体的な審査基準は固まっていないが、細野担当相は「政治判断が入り込む余地はなく、客観的・科学的に判断される。40年を超える運転は極めて例外的だ」と述べた。

既に、日本原電敦賀原発1号機と関西電力美浜原発1号機が40年を超過しており、今後も該当する原発が増えるため、経過規定が設けられる見通しだ。

また、事故の教訓を踏まえ、原発の安全規制基準を強化。これまで電力会社の自主的対応とされてきた過酷事故対策を改め、法令による規制対象としたほか、電力会社に原子炉ごとのリスク評価を行わせ、公表するよう義務付けた。』(1月6日付時事通信)

【例外規定の問題】

とにもかくにも原発の安全性向上のために老朽化原発の寿命に法制上の網をかけるというところに踏み込んだのは一定の評価が出来るでしょう。しかしながら、政府が今まで堅持してきた原発推進政策をそう簡単に方向転換するとは考えにくいことを踏まえると、この法案も先ずは疑ってかかる必要があります。

とにもかくにも原発の安全性向上のために老朽化原発の寿命に法制上の網をかけるというところに踏み込んだのは一定の評価が出来るでしょう。しかしながら、政府が今まで堅持してきた原発推進政策をそう簡単に方向転換するとは考えにくいことを踏まえると、この法案も先ずは疑ってかかる必要があります。

先ず第一に、原発寿命の法制化を謳うことによって安全性に対する不信から停止している原発の再稼働をなんとかすすめようという魂胆ではないかという疑念です。その疑念を払しょくしたいのならば政府は、老朽化原発の寿命の法制化について例外規定など設けないことです。税金や他の法令でも例外規定によって骨抜きにされてきた法律がいかに多いかを見れば、今回も単に法律だけ変えて実質は何も変わらないという恐れが十分にあります。

そして、法案の中に原発の安全性を高めるための徹底した情報公開の規定を設けるべきだと思います。今回の福島第一原発の核惨事を経験して僕たち市民が政府や電力会社に不信感を抱いた根本は安全を判断するのに必要な情報の秘匿にあるからです。市民への情報公開なくして真の安全はあり得ません。

【原発の危険性は老朽化だけではない】

もうひとつ重要なのは、原発の危険性はその老朽化だけにあるのではないということを再度認識する必要があるということです。根本的に日本の原発が他国の原発と違うのは、日本の原発は世界で最も地震の多い日本列島に立地しているということです。どんなに厳格な地震対策を施しても、柏崎刈羽原発のように重大な事故につながらないようにするのは極めて困難であるという事実を政府は認めるべきだと思います。

明日にでも再び震度6以上の地震が日本のどこかの原発で起こる可能性があって、それによって54基のひとつでもメルトダウンにつながる事故が起きれば福島第一原発でかろうじて免れた首都圏壊滅のような事態も十分ありうるのです。

したがって、日本という国土の特殊性に踏み込んだ原発の安全対策は、率直にいえばすべての原発を最も地震の可能性の高い浜岡を筆頭に、地震の危険性の高いところからすみやかに廃炉にするしかないと思います。何度も言いますが、重大事故が起こって福島のような核惨事になった後では遅いのです。

1月6日付の毎日新聞の記事に今回の法案の問題点について詳しく載っていますので「追記」にありますので興味ある方はご覧ください。

原発の寿命を法制化する法律が次期通常国会に提出されます。

『細野豪志原発事故担当相は6日記者会見し、運転開始から40年を超える原発の運転継続の例外化や、東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえたシビアアクシデント(過酷事故)対策の法規制化などを盛り込んだ原子炉等規制法改正案の骨子を発表した。改正案は次期通常国会に提出される。

『細野豪志原発事故担当相は6日記者会見し、運転開始から40年を超える原発の運転継続の例外化や、東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえたシビアアクシデント(過酷事故)対策の法規制化などを盛り込んだ原子炉等規制法改正案の骨子を発表した。改正案は次期通常国会に提出される。細野担当相は会見で「安全あっての原子力利用という哲学を徹底した」と述べた。

改正案は、原発の運転期間を原則40年間とする制限制度を導入。電力会社から延長申請があった場合に、経年劣化の評価や安全を維持できる技術的能力などを審査した上で、例外的に運転継続を認めるとした。継続認可は原子炉1基につき1度だけで、電力会社は延長年数を指定して申請する。

原発の高経年化(老朽化)対策としては、従来も経済産業省原子力安全・保安院が運転開始から30年を経過した原発を対象に、10年ごとに評価を行った上で運転を許可してきた。新制度での具体的な審査基準は固まっていないが、細野担当相は「政治判断が入り込む余地はなく、客観的・科学的に判断される。40年を超える運転は極めて例外的だ」と述べた。

既に、日本原電敦賀原発1号機と関西電力美浜原発1号機が40年を超過しており、今後も該当する原発が増えるため、経過規定が設けられる見通しだ。

また、事故の教訓を踏まえ、原発の安全規制基準を強化。これまで電力会社の自主的対応とされてきた過酷事故対策を改め、法令による規制対象としたほか、電力会社に原子炉ごとのリスク評価を行わせ、公表するよう義務付けた。』(1月6日付時事通信)

【例外規定の問題】

とにもかくにも原発の安全性向上のために老朽化原発の寿命に法制上の網をかけるというところに踏み込んだのは一定の評価が出来るでしょう。しかしながら、政府が今まで堅持してきた原発推進政策をそう簡単に方向転換するとは考えにくいことを踏まえると、この法案も先ずは疑ってかかる必要があります。

とにもかくにも原発の安全性向上のために老朽化原発の寿命に法制上の網をかけるというところに踏み込んだのは一定の評価が出来るでしょう。しかしながら、政府が今まで堅持してきた原発推進政策をそう簡単に方向転換するとは考えにくいことを踏まえると、この法案も先ずは疑ってかかる必要があります。先ず第一に、原発寿命の法制化を謳うことによって安全性に対する不信から停止している原発の再稼働をなんとかすすめようという魂胆ではないかという疑念です。その疑念を払しょくしたいのならば政府は、老朽化原発の寿命の法制化について例外規定など設けないことです。税金や他の法令でも例外規定によって骨抜きにされてきた法律がいかに多いかを見れば、今回も単に法律だけ変えて実質は何も変わらないという恐れが十分にあります。

そして、法案の中に原発の安全性を高めるための徹底した情報公開の規定を設けるべきだと思います。今回の福島第一原発の核惨事を経験して僕たち市民が政府や電力会社に不信感を抱いた根本は安全を判断するのに必要な情報の秘匿にあるからです。市民への情報公開なくして真の安全はあり得ません。

【原発の危険性は老朽化だけではない】

もうひとつ重要なのは、原発の危険性はその老朽化だけにあるのではないということを再度認識する必要があるということです。根本的に日本の原発が他国の原発と違うのは、日本の原発は世界で最も地震の多い日本列島に立地しているということです。どんなに厳格な地震対策を施しても、柏崎刈羽原発のように重大な事故につながらないようにするのは極めて困難であるという事実を政府は認めるべきだと思います。

明日にでも再び震度6以上の地震が日本のどこかの原発で起こる可能性があって、それによって54基のひとつでもメルトダウンにつながる事故が起きれば福島第一原発でかろうじて免れた首都圏壊滅のような事態も十分ありうるのです。

したがって、日本という国土の特殊性に踏み込んだ原発の安全対策は、率直にいえばすべての原発を最も地震の可能性の高い浜岡を筆頭に、地震の危険性の高いところからすみやかに廃炉にするしかないと思います。何度も言いますが、重大事故が起こって福島のような核惨事になった後では遅いのです。

1月6日付の毎日新聞の記事に今回の法案の問題点について詳しく載っていますので「追記」にありますので興味ある方はご覧ください。

≪追記・参考≫

『政府が6日に発表した原子力安全規制の転換方針に、原発の40年寿命の導入が盛り込まれた。これまで日本の原発は、設置許可時に運転期間を定めず、定期検査や事業者による確実な保守点検を運転継続の要件にしてきた。原発の

新規立地や増設が難航する中、運転長期化を余儀なくされてきた原発に寿命を設定することが安全確保につながるのか。例外規定付きだけに、今後の運用によっては形骸化する恐れもある。【奥山智己、永山悦子】

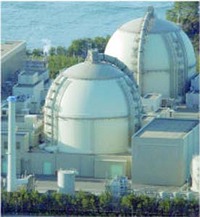

【写真で見る】中部電力浜岡原発 1、2号機は廃炉に

「原子力規制にとって大きな転換。老朽化の評価は厳しくなるので、40年以上の運転は難しい」と政府関係者は話す。というのは、経済産業省原子力安全・保安院は「設計時、性能や機器に十分余裕を持たせており、技術上の寿命は60年以上」としてきたからだ。

これまで保安院は「老朽化」を「高経年化」と言い換え、「対策により限りなく寿命を延ばすことができる」と説明。運転から30年になる原発について、各事業者に老朽化の状況を評価させ、それを反映させた事業者の保全計画を確認することで運転を許可してきた。30年目以降は10年ごとに保全計画を出させることで、60年の安全を担保していた。

しかし、09年4月、九州電力の玄海原発1号機で、燃料の核分裂で生じる中性子の影響で圧力容器が当初の予想よりもろくなっていたことが判明。保安院や九電は十分な情報公開をしておらず、専門家は「検証ができない」と疑問視。今も、予想より早くもろくなった原因は謎だ。

そうした不透明な状況のなかで寿命を40年としたのは一歩前進だが、運転制限には、老朽化を評価して問題がなければ延長ができるという例外規定も残している。

原子炉材料に詳しい長谷川雅幸・東北大名誉教授は「80年以降に建造された圧力容器は銅などの不純物を抑えられ、40年以上使えるものもあるかもしれない。ただし、例外として40年以上使用する場合、公的な検査機関が事業者にさまざまなデータを提出させ、誰もが納得できるような検査をする必要がある」と指摘する。

◇国内4割が30年超

現在、運転40年を超えているのは事故を起こした東京電力福島第1原発1号機(福島県)を含め3基ある。また、30~39年の原発は福島第1原発2~6号機、廃炉が決まった中部電力浜岡1~2号機(静岡県)を含め18基に達し、国内の全原発54基の約4割が運転30年を超えている。電力会社別でみると、関西電力は所有する11基中7基が30年超えだ。

世界では、47年運転したロシアの原子炉(02年に廃炉)が最長。運転中の最長は英国の44年、日本最高齢の日本原子力発電敦賀原発1号機(福井県)は世界7位の長さだ。米国は従来、運転期間を法律で40年と定めていたが、95年の規則改正でさらに20年の運転延長を認めるなど、世界的に原発の高齢化は進んでいる。

一方、運転30年たっていない原発でも、老朽化が原因とみられるトラブルや事故が絶えない。中には、関西電力美浜原発2号機(福井県)の細管破断(91年)、東京電力福島第1原発2号機の炉心隔壁「シュラウド」ひび割れ(94年)、中部電力浜岡原発1号機(静岡県)の緊急炉心冷却系の配管破断(01年)、美浜原発3号機の配管破断(5人死亡、04年)など、深刻な事例もある。

原因は、金属疲労や腐食、中性子による材料劣化、ケーブルの被覆管破損などで、運転する以上、避けられない要素だ。

◇再稼働への「地ならし」も

政府が「原発の寿命」の目安を示す40年運転制限制を導入する背景には、福島第1原発の事故後高まっている原発への不信感を、老朽化した原発は使わないことをアピールして払拭(ふっしょく)し、原発再稼働に向けた「地ならし」を進めたい狙いがありそうだ。

全国の商業用原発54基のうち、定期検査などで48基が停止中。残る6基も今春に定期検査入りする予定で、政府内には「節電でなんとかなる状況を超えてしまう」(経産省幹部)との懸念がある。

福島第1原発は全6基が運転開始から30年を超えており、老朽化と事故との関係を疑う指摘も根強い。運転開始から40年を超す美浜原発1号機など商業用原発13基を抱える福井県が「高経年化(老朽化)についての安全評価の策定」を再稼働の条件とするなど、老朽化対策を早急に行うよう求める声は各地から出ていた。このため、「原発の寿命」を40年に設定することは「住民の不安への回答の一つになるのではないか」(資源エネルギー庁幹部)と期待がある。

ただ、40年を超えても運転延長が認められる例外も設けられる。細野豪志原発事故担当相は6日の記者会見で「40年以上の運転は極めてハードルが高くなったと考えている」と強調したが、運転から30年後、10年ごとに運転延長を国に申請して寿命を延ばしてきた現行制度と「事実上、変わらない」(経産省関係者)との指摘もあり、理解がどこまで得られるかは分からない。【野原大輔、和田憲二】

◆原子炉等規制法改正のポイント

・電源の多重化・多様化、施設内への浸水防止など規制基準の抜本的強化

・事業者の自主的取り組みだった事故発生時対応(アクシデントマネジメント)を法令で義務化

・既存の原発にも最新基準への適合を義務付ける「バックフィット」制度の導入

・原発は40年を超えて運転できない。例外として問題がないものに限り一定の延長を認める

・事業者が第一義的に災害防止のために必要な措置を講ずる義務があると明記

・災害防止のための使用停止など緊急措置命令を導入

・電気事業法の原発に対する安全規制(工事計画認可、使用前検査など)を原子炉等規制法に一本化

◆運転から30年を超す国内の原発◆

原 発 事業者設置県 運 転

開始年敦 賀(1) 日本原電 福井 1970

美 浜(1) 関西電力 福井 1970

福島第1(1) 東京電力 福島 1971

…………………………………………

美 浜(2) 関西電力 福井 1972

島 根(1) 中国電力 島根 1974

福島第1(2) 東京電力 福島 1974

高 浜(1) 関西電力 福井 1974

玄 海(1) 九州電力 佐賀 1975

高 浜(2) 関西電力 福井 1975

浜 岡(1) 中部電力 静岡 1976

福島第1(3) 東京電力 福島 1976

美 浜(3) 関西電力 福井 1976

伊 方(1) 四国電力 愛媛 1977

福島第1(5) 東京電力 福島 1978

福島第1(4) 東京電力 福島 1978

東海第2 日本原電 茨城 1978

浜 岡(2) 中部電力 静岡 1978

大 飯(1) 関西電力 福井 1979

福島第1(6) 東京電力 福島 1979

大 飯(2) 関西電力 福井 1979

玄 海(2) 九州電力 佐賀 1981

*2012年1月現在、( )内の数字は号機、点線の上が、40年超』

(1月6日付毎日新聞)

この記事へのコメント