上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

2010年01月08日

【ブラウザの使い勝手】

あなたはインターネットで何かを調べるときに、どのブラウザを使っておられますか?インターネット・エクスプローラー?、ファイアーフォックス?、サファリー?、それともグーグル・クローム?そして使い勝手がいいブラウザはどれですか?

あなたはインターネットで何かを調べるときに、どのブラウザを使っておられますか?インターネット・エクスプローラー?、ファイアーフォックス?、サファリー?、それともグーグル・クローム?そして使い勝手がいいブラウザはどれですか?

そんなブラウザの使い勝手について書いたタイムの記事が目に留まりました。

「グーグルが作る好いブラウザ」("Google Builds a Better Brower" by Peter Ha, page.35, TIME magazine issued on January 11, 2010)

【シェア、ランクはまだまだ、でも】

普通は、コンピューターを立ち上げるとすでにインストールされているインターネット・エクスプローラーを何気なく使っている方が多いのかもしれません。

普通は、コンピューターを立ち上げるとすでにインストールされているインターネット・エクスプローラーを何気なく使っている方が多いのかもしれません。

僕も通常はインターネット・エクスプローラーを使っていますが、最近はグーグル・クローム(Google Chrome)を使う頻度が高くなってきています。それはグーグル・クロームが他のブラウザよりも軽く、速く検索が出来て使い勝手が一番いいのではないかと感じるからです。

そんなグーグル・クロームも今のところは、実際に使っているユーザーの数で40百万人、マーケット・シェアでもインターネット・エクスプローラー、ファイアー・フォックスに次いで3位に甘んじているそうです。しかし、調査によれば僕の実感通りブラウザの速さではナンバーワンとのこと。

【グーグルの目指すもの】

やはり、グーグルは凄い。一体、グーグルは何を狙っているのでしょう か。ひとつには、ウェブを使ったアプリが増えているにもかかわらず、ブラウザがそのアプリの増加や開発のペースについていってないことにあります。

か。ひとつには、ウェブを使ったアプリが増えているにもかかわらず、ブラウザがそのアプリの増加や開発のペースについていってないことにあります。

For one thing, because of the rise of Web-based applications.

グーグルが真っ先に、より安全で速いブラウザを提供できればグーグルのブラウザを使うユーザーやアプリの開発業者が増えると見ているのです。

さらには、近々、グーグルはグーグルOS搭載のNetbookなども投入を計画しているようです。ブラウザではまだ圧倒的なシェアを持つMicrosoftもうかうかしてはおれませんね。このブラウザ戦争、まだまだ予断を許せそうにありません。

あなたはインターネットで何かを調べるときに、どのブラウザを使っておられますか?インターネット・エクスプローラー?、ファイアーフォックス?、サファリー?、それともグーグル・クローム?そして使い勝手がいいブラウザはどれですか?

あなたはインターネットで何かを調べるときに、どのブラウザを使っておられますか?インターネット・エクスプローラー?、ファイアーフォックス?、サファリー?、それともグーグル・クローム?そして使い勝手がいいブラウザはどれですか?そんなブラウザの使い勝手について書いたタイムの記事が目に留まりました。

「グーグルが作る好いブラウザ」("Google Builds a Better Brower" by Peter Ha, page.35, TIME magazine issued on January 11, 2010)

【シェア、ランクはまだまだ、でも】

普通は、コンピューターを立ち上げるとすでにインストールされているインターネット・エクスプローラーを何気なく使っている方が多いのかもしれません。

普通は、コンピューターを立ち上げるとすでにインストールされているインターネット・エクスプローラーを何気なく使っている方が多いのかもしれません。僕も通常はインターネット・エクスプローラーを使っていますが、最近はグーグル・クローム(Google Chrome)を使う頻度が高くなってきています。それはグーグル・クロームが他のブラウザよりも軽く、速く検索が出来て使い勝手が一番いいのではないかと感じるからです。

そんなグーグル・クロームも今のところは、実際に使っているユーザーの数で40百万人、マーケット・シェアでもインターネット・エクスプローラー、ファイアー・フォックスに次いで3位に甘んじているそうです。しかし、調査によれば僕の実感通りブラウザの速さではナンバーワンとのこと。

【グーグルの目指すもの】

やはり、グーグルは凄い。一体、グーグルは何を狙っているのでしょう

か。ひとつには、ウェブを使ったアプリが増えているにもかかわらず、ブラウザがそのアプリの増加や開発のペースについていってないことにあります。

か。ひとつには、ウェブを使ったアプリが増えているにもかかわらず、ブラウザがそのアプリの増加や開発のペースについていってないことにあります。For one thing, because of the rise of Web-based applications.

グーグルが真っ先に、より安全で速いブラウザを提供できればグーグルのブラウザを使うユーザーやアプリの開発業者が増えると見ているのです。

さらには、近々、グーグルはグーグルOS搭載のNetbookなども投入を計画しているようです。ブラウザではまだ圧倒的なシェアを持つMicrosoftもうかうかしてはおれませんね。このブラウザ戦争、まだまだ予断を許せそうにありません。

2009年10月14日

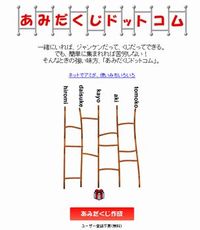

【ネットのあみだくじ】

使うのは単純ですが、開発するとなると大変だったのではないでしょうか。

『ルミックス・インターナショナル株式会社は2009年10月9日、Web 上であみだくじを作成し、インターネットを介して多人数による抽選を可能とするサービス「あみだくじドットコム」を提供開始した。

『ルミックス・インターナショナル株式会社は2009年10月9日、Web 上であみだくじを作成し、インターネットを介して多人数による抽選を可能とするサービス「あみだくじドットコム」を提供開始した。

Web 上で「あみだくじ」を作成すると、専用の URL が割り当てられる。抽選に参加して欲しい人にこの URL をメールなどで知らせ、参加者それぞれに、自分が「引く」くじの場所を決めてもらう。

くじは、単に「あたり」「はずれ」を決めるだけでなく、「あたり」が複数個あるような場合にも対応するため、組み合わせやグループ分けにも利用できる。

同社ではこのサービスの利用シーンとして、飲み会やイベント等の幹事選定、スポーツイベント等のチーム割、イベント等の持ち物分担、団体旅行の部屋割などを想定しているという。』(10月9日付 japan.internet.com)

【「あみだ」の由来】

なにか順番を決めるときには、仲間の間でよく使われるあみだくじ、ネットでも出来るとなると遠方にいる人と事前に飲み会やイベントの幹事を決めたりするときに使えそうですね。

ところで、この「あみだくじ」の「あみだ」、もともとの由来は阿弥陀如来から来ているというのをご存知でしたか?ウィキペディアによると、なんと、あみだくじは室町時代から行われていて、そのころは真ん中から外に向かって放射線状に人数分の線を書いて、それを引いたものだったそうです。そして、これが阿弥陀仏の後光に似ていたことから、この名がついたとのこと。

みなさんもこの「あみだくじドットコム」、一度使ってみませんか?

使うのは単純ですが、開発するとなると大変だったのではないでしょうか。

『ルミックス・インターナショナル株式会社は2009年10月9日、Web 上であみだくじを作成し、インターネットを介して多人数による抽選を可能とするサービス「あみだくじドットコム」を提供開始した。

『ルミックス・インターナショナル株式会社は2009年10月9日、Web 上であみだくじを作成し、インターネットを介して多人数による抽選を可能とするサービス「あみだくじドットコム」を提供開始した。Web 上で「あみだくじ」を作成すると、専用の URL が割り当てられる。抽選に参加して欲しい人にこの URL をメールなどで知らせ、参加者それぞれに、自分が「引く」くじの場所を決めてもらう。

くじは、単に「あたり」「はずれ」を決めるだけでなく、「あたり」が複数個あるような場合にも対応するため、組み合わせやグループ分けにも利用できる。

同社ではこのサービスの利用シーンとして、飲み会やイベント等の幹事選定、スポーツイベント等のチーム割、イベント等の持ち物分担、団体旅行の部屋割などを想定しているという。』(10月9日付 japan.internet.com)

【「あみだ」の由来】

なにか順番を決めるときには、仲間の間でよく使われるあみだくじ、ネットでも出来るとなると遠方にいる人と事前に飲み会やイベントの幹事を決めたりするときに使えそうですね。

ところで、この「あみだくじ」の「あみだ」、もともとの由来は阿弥陀如来から来ているというのをご存知でしたか?ウィキペディアによると、なんと、あみだくじは室町時代から行われていて、そのころは真ん中から外に向かって放射線状に人数分の線を書いて、それを引いたものだったそうです。そして、これが阿弥陀仏の後光に似ていたことから、この名がついたとのこと。

みなさんもこの「あみだくじドットコム」、一度使ってみませんか?

2009年10月02日

【突然の異変?】

インターネットを日々利用している人にとって、インターネットのフリー百科事典ウィキペディアほど便利なものはないのではないでしょうか。正確性に多少問題があるとしても、調べたい事柄が瞬時にして出てくるほど便利なことはありません。

インターネットを日々利用している人にとって、インターネットのフリー百科事典ウィキペディアほど便利なものはないのではないでしょうか。正確性に多少問題があるとしても、調べたい事柄が瞬時にして出てくるほど便利なことはありません。

しかし、そのウィキペディアに異変が起きているという記事が目に留まりました。9月28日付のアジア版タイム誌に「ウィキペディアが終わるとき」("Where Wikipedia Ends",Page 24-25, TIME magazine issued on Sept.28,2009)というタイトルで、このネット百科事典の記事が突如減り始めたことに着目し、その理由に迫っています。

Where Wikipedia Ends ---The online encyclopedia is suddenly adding fewer articles and has fewer editors.Has all knowledge been summarized, or does Wiki have a problem?

【ブーム去る?】

ウィキペディアとは、「ウィキメディア財団が運営するオンライン百科事典のことで、コピーレフトなライセンスの下、誰でもが無料で自由に編集に参加できる」とウィキペディア自身の説明に書かれています。記述言語は実に267にのぼり、全言語による記事数は13百万にもなっています(日本語版は619千記事)。

ウィキペディアとは、「ウィキメディア財団が運営するオンライン百科事典のことで、コピーレフトなライセンスの下、誰でもが無料で自由に編集に参加できる」とウィキペディア自身の説明に書かれています。記述言語は実に267にのぼり、全言語による記事数は13百万にもなっています(日本語版は619千記事)。

記事は誰でも投稿でき、ピーク時には毎日平均2200もの記事が追加されていて、2001年のスタート時からずっと成長していました。ところが、2007年初め、突然その成長が止まったといいます。

But early in 2007, something strange happened: Wikipedia's growth line flattened.

いったい、ウィキペディアに何が起こったのか。タイム誌によれば、その理由のひとつは百科事典の運営者がその公正さや正確性を重視するあまり、投稿文の編集基準を厳しくしたために、投稿者がそれを嫌って記事を投稿したり、修正したりしなくなっているのではないかとのことでした。そう、運営者の官僚的な手法とフリーな投稿との間に矛盾が出てきたのです。

But over the years, as Wikipedia has added layers of control to bolsteraccuracy and fairness, it has developed a kind of bureaucracy.

また、単純に知識の拡大に自然の限界が来たのではという見方もあります。最初は簡単な言葉や定義でどんどん投稿が増えても、そのうちもっと複雑だったり、細かい事柄の投稿に進み、投稿自体が難しくなってきたというものです。

【フリー百科事典の未来】

しかし、もっと根源的にはウェブの主要なエコシステムが崩壊しているという見方もあります。すなわち、ウェブを広大な草原と見立てると、最初はその中を自由に走り回って草原の草を食べていたウサギ(投稿者)たちは、その草を食べつくして草原そのものが少なくなり、ウサギも減少しているというものです。

解決は容易ではなさそうですが、現在の投稿者の多くは男性で、しかも先進国の研究者などと考えられており、もっと女性や途上国の人達がウェブの世界に入ってくれば必ず光明はあると運営者たちは考えているようです。

果たして、インターネットのフリー百科事典ウィキペディアはこれからどこへ行くのでしょうか?インターネットの進化と同様、その帰趨は非常に興味深いものがありますね。みなさんはどうお考えですか?

インターネットを日々利用している人にとって、インターネットのフリー百科事典ウィキペディアほど便利なものはないのではないでしょうか。正確性に多少問題があるとしても、調べたい事柄が瞬時にして出てくるほど便利なことはありません。

インターネットを日々利用している人にとって、インターネットのフリー百科事典ウィキペディアほど便利なものはないのではないでしょうか。正確性に多少問題があるとしても、調べたい事柄が瞬時にして出てくるほど便利なことはありません。しかし、そのウィキペディアに異変が起きているという記事が目に留まりました。9月28日付のアジア版タイム誌に「ウィキペディアが終わるとき」("Where Wikipedia Ends",Page 24-25, TIME magazine issued on Sept.28,2009)というタイトルで、このネット百科事典の記事が突如減り始めたことに着目し、その理由に迫っています。

Where Wikipedia Ends ---The online encyclopedia is suddenly adding fewer articles and has fewer editors.Has all knowledge been summarized, or does Wiki have a problem?

【ブーム去る?】

ウィキペディアとは、「ウィキメディア財団が運営するオンライン百科事典のことで、コピーレフトなライセンスの下、誰でもが無料で自由に編集に参加できる」とウィキペディア自身の説明に書かれています。記述言語は実に267にのぼり、全言語による記事数は13百万にもなっています(日本語版は619千記事)。

ウィキペディアとは、「ウィキメディア財団が運営するオンライン百科事典のことで、コピーレフトなライセンスの下、誰でもが無料で自由に編集に参加できる」とウィキペディア自身の説明に書かれています。記述言語は実に267にのぼり、全言語による記事数は13百万にもなっています(日本語版は619千記事)。記事は誰でも投稿でき、ピーク時には毎日平均2200もの記事が追加されていて、2001年のスタート時からずっと成長していました。ところが、2007年初め、突然その成長が止まったといいます。

But early in 2007, something strange happened: Wikipedia's growth line flattened.

いったい、ウィキペディアに何が起こったのか。タイム誌によれば、その理由のひとつは百科事典の運営者がその公正さや正確性を重視するあまり、投稿文の編集基準を厳しくしたために、投稿者がそれを嫌って記事を投稿したり、修正したりしなくなっているのではないかとのことでした。そう、運営者の官僚的な手法とフリーな投稿との間に矛盾が出てきたのです。

But over the years, as Wikipedia has added layers of control to bolsteraccuracy and fairness, it has developed a kind of bureaucracy.

また、単純に知識の拡大に自然の限界が来たのではという見方もあります。最初は簡単な言葉や定義でどんどん投稿が増えても、そのうちもっと複雑だったり、細かい事柄の投稿に進み、投稿自体が難しくなってきたというものです。

【フリー百科事典の未来】

しかし、もっと根源的にはウェブの主要なエコシステムが崩壊しているという見方もあります。すなわち、ウェブを広大な草原と見立てると、最初はその中を自由に走り回って草原の草を食べていたウサギ(投稿者)たちは、その草を食べつくして草原そのものが少なくなり、ウサギも減少しているというものです。

解決は容易ではなさそうですが、現在の投稿者の多くは男性で、しかも先進国の研究者などと考えられており、もっと女性や途上国の人達がウェブの世界に入ってくれば必ず光明はあると運営者たちは考えているようです。

果たして、インターネットのフリー百科事典ウィキペディアはこれからどこへ行くのでしょうか?インターネットの進化と同様、その帰趨は非常に興味深いものがありますね。みなさんはどうお考えですか?

タグ :ウィキペディア

2009年09月25日

【ミクシィでも開始】

ミクシィにも機能がついたようです。

『ミクシィは9月17日、SNS「mixi」で試験公開していた、ひとことコメントをつぶやくサービス「みんなのエコー」をリニューアルし、「mixiボイス」に名称変更して正式サービスとして公開した。PC、携帯電話から利用できる。

『ミクシィは9月17日、SNS「mixi」で試験公開していた、ひとことコメントをつぶやくサービス「みんなのエコー」をリニューアルし、「mixiボイス」に名称変更して正式サービスとして公開した。PC、携帯電話から利用できる。

トップページに入力フォームを設置。150文字までのコメントを投稿すると、自分のコメントとマイミクシィのコメントを投稿順に一覧表示する。公開範囲は「全体」「マイミクのマイミクまで」「マイミクのみ」から選べる。

エコーは昨年8月、「インディーズ機能」として試験公開し、一部ユーザーが利用していたが、Twitterの勢力が急拡大する中、正式版としてリリースし、全ユーザーが気軽に利用できるようにした。』(9月17日付ITmedia News)

【進化するSNS】

Twitterというのは、140文字までの短いテキストを投稿し、ユーザー同士でゆるくつながるサービスですが、一躍脚光を浴びたのはイランでの大統領選挙後の混乱のときでした。あのイラン大統領選終了後、大統領候補だったムサビ元首相らの改革派勢力によるイラン国内での大規模デモの様子が、このTwitterを使って何千・何万というイラン国民からパソコンや携帯を使って全世界に発信され、様々な外国メディアもTwitterによる情報交換の存在を大きく伝えたのです。

僕も「そういうものがあるのか」と思い、直ぐに登録はしたのですが使い方や面白みがよく分からずそのままになっていました。でもFacebookにも同様の機能があるのでどちらかというとFacebookのほうばかり使っていたのです。

150字くらいだったら本当に「つぶやき」みたいな感覚で使えるので、いつもどちらかというとブログなどでキチッと文章にしている僕としては息抜きになるのかもしれません。みなさんはもう使っておられますか。

《参考》

・『イラン情勢と新メディアツール「Twitter」 』・・・2009年6月23日付の僕のブログ記事

ミクシィにも機能がついたようです。

『ミクシィは9月17日、SNS「mixi」で試験公開していた、ひとことコメントをつぶやくサービス「みんなのエコー」をリニューアルし、「mixiボイス」に名称変更して正式サービスとして公開した。PC、携帯電話から利用できる。

『ミクシィは9月17日、SNS「mixi」で試験公開していた、ひとことコメントをつぶやくサービス「みんなのエコー」をリニューアルし、「mixiボイス」に名称変更して正式サービスとして公開した。PC、携帯電話から利用できる。トップページに入力フォームを設置。150文字までのコメントを投稿すると、自分のコメントとマイミクシィのコメントを投稿順に一覧表示する。公開範囲は「全体」「マイミクのマイミクまで」「マイミクのみ」から選べる。

エコーは昨年8月、「インディーズ機能」として試験公開し、一部ユーザーが利用していたが、Twitterの勢力が急拡大する中、正式版としてリリースし、全ユーザーが気軽に利用できるようにした。』(9月17日付ITmedia News)

【進化するSNS】

Twitterというのは、140文字までの短いテキストを投稿し、ユーザー同士でゆるくつながるサービスですが、一躍脚光を浴びたのはイランでの大統領選挙後の混乱のときでした。あのイラン大統領選終了後、大統領候補だったムサビ元首相らの改革派勢力によるイラン国内での大規模デモの様子が、このTwitterを使って何千・何万というイラン国民からパソコンや携帯を使って全世界に発信され、様々な外国メディアもTwitterによる情報交換の存在を大きく伝えたのです。

僕も「そういうものがあるのか」と思い、直ぐに登録はしたのですが使い方や面白みがよく分からずそのままになっていました。でもFacebookにも同様の機能があるのでどちらかというとFacebookのほうばかり使っていたのです。

150字くらいだったら本当に「つぶやき」みたいな感覚で使えるので、いつもどちらかというとブログなどでキチッと文章にしている僕としては息抜きになるのかもしれません。みなさんはもう使っておられますか。

《参考》

・『イラン情勢と新メディアツール「Twitter」 』・・・2009年6月23日付の僕のブログ記事

2009年08月19日

【主なきブログ】

「自分がいなくなったら、ブログはどうなるんだろう。」~みんな一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

『自分がこの世を去ったら、日々更新しているブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の日記はどうなるのか-。サービス業者によると、たいていは誰かが削除の依頼をしなければ、残り続けることになるという。書き込みが死後も消えないのは複雑な気持ちだが、残ることで訪問者が絶えない“墓碑”のような存在のブログもある。「お盆だから、亡くなったあの人の書き込みを見てみよう」。そんな時代が来るかもしれない。』(8月13日付産経新聞)

【様々な生きざま】

ブログは本人が語る本人の「生きざま」です。この産経新聞の記事に引用されているのは、7月28日に乳がんで亡くなった川村カオリさんのブログ「川村カオリの調子はいいんだけど…。」です。このブログは今も削除されず、訪問者が絶えることはなく、死亡を伝えるエントリへのコメントは1万2千以上もあるとのことです。

ブログは本人が語る本人の「生きざま」です。この産経新聞の記事に引用されているのは、7月28日に乳がんで亡くなった川村カオリさんのブログ「川村カオリの調子はいいんだけど…。」です。このブログは今も削除されず、訪問者が絶えることはなく、死亡を伝えるエントリへのコメントは1万2千以上もあるとのことです。

インターネットが普及して今日のように個人の日記をブログという形で公開するような「社会現象」がでてくる前は、個人の私的な記録はよほどの有名人などでないかぎり他人が見ることは出来ませんでした。しかし、時代は変わりました。若い人も年寄りも、男も女もどんどんブログやSNSに自分の日常の出来事を書いて公開しています。そしてそれらのブログ記事はよほどのことがない限り、本人がいなくなってもバーチャルな空間に残り続けるのです。

まだこういったブログ全盛時代は始まってから数年しか経っていないので、書き手が死んだらどうなるのかというのはあまり話題にもならなかったのではないでしょうか。

【生きざまを「残す」】

人はなぜブログを書くのか?それはきっと、「何かを伝えたい」、「誰かに知ってもらいたい」、「自分の生きざまを残しておきたい」と考えるからではないでしょうか。であるならば、バーチャル空間に漂うブログは本人の生死にかかわらず、その人の生きざまの証しそのものなのかもしれません。

記事の中で、インターネットに詳しい関西学院大学の鈴木謙介助教(社会学)は「(サービス会社が)永続するとは限らず、記述が永久に残るということはない。ただ、管理してくれる誰かがいれば、ブログは死者をしのぶ新しい手段になるかもしれない」と話しているとありますが、これからは主のいなくなったブログは「ネットの墓標」として人々に語り継がれていくようになるかもしれませんね。

「自分がいなくなったら、ブログはどうなるんだろう。」~みんな一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

『自分がこの世を去ったら、日々更新しているブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の日記はどうなるのか-。サービス業者によると、たいていは誰かが削除の依頼をしなければ、残り続けることになるという。書き込みが死後も消えないのは複雑な気持ちだが、残ることで訪問者が絶えない“墓碑”のような存在のブログもある。「お盆だから、亡くなったあの人の書き込みを見てみよう」。そんな時代が来るかもしれない。』(8月13日付産経新聞)

【様々な生きざま】

ブログは本人が語る本人の「生きざま」です。この産経新聞の記事に引用されているのは、7月28日に乳がんで亡くなった川村カオリさんのブログ「川村カオリの調子はいいんだけど…。」です。このブログは今も削除されず、訪問者が絶えることはなく、死亡を伝えるエントリへのコメントは1万2千以上もあるとのことです。

ブログは本人が語る本人の「生きざま」です。この産経新聞の記事に引用されているのは、7月28日に乳がんで亡くなった川村カオリさんのブログ「川村カオリの調子はいいんだけど…。」です。このブログは今も削除されず、訪問者が絶えることはなく、死亡を伝えるエントリへのコメントは1万2千以上もあるとのことです。インターネットが普及して今日のように個人の日記をブログという形で公開するような「社会現象」がでてくる前は、個人の私的な記録はよほどの有名人などでないかぎり他人が見ることは出来ませんでした。しかし、時代は変わりました。若い人も年寄りも、男も女もどんどんブログやSNSに自分の日常の出来事を書いて公開しています。そしてそれらのブログ記事はよほどのことがない限り、本人がいなくなってもバーチャルな空間に残り続けるのです。

まだこういったブログ全盛時代は始まってから数年しか経っていないので、書き手が死んだらどうなるのかというのはあまり話題にもならなかったのではないでしょうか。

【生きざまを「残す」】

人はなぜブログを書くのか?それはきっと、「何かを伝えたい」、「誰かに知ってもらいたい」、「自分の生きざまを残しておきたい」と考えるからではないでしょうか。であるならば、バーチャル空間に漂うブログは本人の生死にかかわらず、その人の生きざまの証しそのものなのかもしれません。

記事の中で、インターネットに詳しい関西学院大学の鈴木謙介助教(社会学)は「(サービス会社が)永続するとは限らず、記述が永久に残るということはない。ただ、管理してくれる誰かがいれば、ブログは死者をしのぶ新しい手段になるかもしれない」と話しているとありますが、これからは主のいなくなったブログは「ネットの墓標」として人々に語り継がれていくようになるかもしれませんね。

2009年06月09日

【いよいよ復帰?】

半年近く、公の場所から遠ざかっていたアップルの「あの人」が帰ってくるとの報が目に留まった。

『米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は4日、病気療養中だったアップル

『米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は4日、病気療養中だったアップルのスティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が、予定通り6月末までに職務に復帰できる見通しだと伝えた。

ジョブズ氏は1月、6月末まで病気治療のため休養に入ると発表していた。アップルの関係者は、ジョブズ氏が引き続き戦略的な意思決定に関与し、予定通り職務に復帰する見通しだと繰り返し表明していた。

同社スポークスマンのコメントは得られていない。

アナリストや投資家の間では、ジョブズCEOの症状が回復しなければ職務復帰は困難になるのではないかとの懸念が広がっていた。

ジョブズ氏は2004年に珍しいタイプの膵臓がんで治療を受けたが、09年1月になって「健康問題は当初考えていた以上に複雑だ」として、休養に入っていた。

WSJは、ジョブズ氏は「順調に」回復している、と伝えている。』(6月4日付ロイター通信)

【高まる期待感】

もともと1月に病気療養のために6月末まで休養すると発表されていたのですが、それが少し早まるのではとの観測が出ているのです。特に今週にサンフランシスコで開催される予定のAppleの年次開発者カンファレンスにジョッブズ氏が出席し、iPhoneの新型を発表するのではとの見方が出ているようです。

もともと1月に病気療養のために6月末まで休養すると発表されていたのですが、それが少し早まるのではとの観測が出ているのです。特に今週にサンフランシスコで開催される予定のAppleの年次開発者カンファレンスにジョッブズ氏が出席し、iPhoneの新型を発表するのではとの見方が出ているようです。

ジョッブズ氏といえば、アップル社そのものというか、創業者としてマックシリーズやiPod、iPhoneといった、時代を変革するパワーをもつユーザーフレンドリーなハードとソフトが一体となったマシンを世に送り続けている人です。

この人の存在なくしては、アップル社そのものが存在しないと言ってもいいのではないでしょうか。巷ではここ半年間、ジョッブズ氏がいなくてもアップル社がうまく機能して、業績も株価も順調だとの見方もありますが、僕にはやはりジョッブズ氏のいないアップルには不安を感じずにはいられません。

彼の思想、そして彼のアイデアはこれからも新しいマシン、新しい息吹を世界に与え続けるものと信じています。あわてる必要はないので、是非元気に復帰してほしいものです。

半年近く、公の場所から遠ざかっていたアップルの「あの人」が帰ってくるとの報が目に留まった。

『米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は4日、病気療養中だったアップル

『米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は4日、病気療養中だったアップルジョブズ氏は1月、6月末まで病気治療のため休養に入ると発表していた。アップルの関係者は、ジョブズ氏が引き続き戦略的な意思決定に関与し、予定通り職務に復帰する見通しだと繰り返し表明していた。

同社スポークスマンのコメントは得られていない。

アナリストや投資家の間では、ジョブズCEOの症状が回復しなければ職務復帰は困難になるのではないかとの懸念が広がっていた。

ジョブズ氏は2004年に珍しいタイプの膵臓がんで治療を受けたが、09年1月になって「健康問題は当初考えていた以上に複雑だ」として、休養に入っていた。

WSJは、ジョブズ氏は「順調に」回復している、と伝えている。』(6月4日付ロイター通信)

【高まる期待感】

もともと1月に病気療養のために6月末まで休養すると発表されていたのですが、それが少し早まるのではとの観測が出ているのです。特に今週にサンフランシスコで開催される予定のAppleの年次開発者カンファレンスにジョッブズ氏が出席し、iPhoneの新型を発表するのではとの見方が出ているようです。

もともと1月に病気療養のために6月末まで休養すると発表されていたのですが、それが少し早まるのではとの観測が出ているのです。特に今週にサンフランシスコで開催される予定のAppleの年次開発者カンファレンスにジョッブズ氏が出席し、iPhoneの新型を発表するのではとの見方が出ているようです。ジョッブズ氏といえば、アップル社そのものというか、創業者としてマックシリーズやiPod、iPhoneといった、時代を変革するパワーをもつユーザーフレンドリーなハードとソフトが一体となったマシンを世に送り続けている人です。

この人の存在なくしては、アップル社そのものが存在しないと言ってもいいのではないでしょうか。巷ではここ半年間、ジョッブズ氏がいなくてもアップル社がうまく機能して、業績も株価も順調だとの見方もありますが、僕にはやはりジョッブズ氏のいないアップルには不安を感じずにはいられません。

彼の思想、そして彼のアイデアはこれからも新しいマシン、新しい息吹を世界に与え続けるものと信じています。あわてる必要はないので、是非元気に復帰してほしいものです。

タグ :スティーブ・ジョブス

2009年04月24日

【ほめごろし?】

ほめられて気分が悪くなる人は少ないでしょう。そんな心理を突いたサイトが登場したというニュースが目に留まりました。

『「一緒にいると楽しいよ」「何をしても完璧なんだね」など、あなたのことをベタボメしてくれるサイトがある。その名もそのまま「ほめられサロン」だ。

『「一緒にいると楽しいよ」「何をしても完璧なんだね」など、あなたのことをベタボメしてくれるサイトがある。その名もそのまま「ほめられサロン」だ。

名前と性別を入力し、職種を「一般事務」「営業」「主婦」「農業」「自衛隊」など9種類から選び、「ほめられたいですか?」の問いに素直に「はい」と答えると、読んでいて恥ずかしくなるようなほめ言葉が、ハートマークとともに画面にどんどん現れる。

記者も試してみた。名前に「ゆか」と入力し、女性を選択。職種に「記者」がなかったので「その他」を選択すると、出るわ出るわ、うれしはずかしほめ言葉。「ゆかといるとなんか落ち着くよ」「ゆかさん肌キレイ」「ゆか。めっちゃかわいいわ」といった言葉で画面がいっぱいになった。Web上の自動プログラムと分かってても、かなりうれしい。』(4月22日付 ITmediaニュース)

【気持ち悪い?】

実際にどんなサイトなのか自分でも試して見ました。

・ ほめられサロン - kakula.jp

自分の名前かニックネームと性別、職業を入力すると音楽とともに次々と画面にほめ言葉が出てきます。「○○さん、かっこいい」、「男前ですね。」などと次から次にベタほめ。

ニュースに書いてあるのとは違って、どちからというとほめられて気持ちいいというよりも気持ち悪いというのが率直な印象でした。

実際に人からほめられるのではなくて、ウェブ上でほめられることしか期待できないとしたら、ちょっと淋しいですね。今回はあまりオススメできないサイトでした。

ほめられて気分が悪くなる人は少ないでしょう。そんな心理を突いたサイトが登場したというニュースが目に留まりました。

『「一緒にいると楽しいよ」「何をしても完璧なんだね」など、あなたのことをベタボメしてくれるサイトがある。その名もそのまま「ほめられサロン」だ。

『「一緒にいると楽しいよ」「何をしても完璧なんだね」など、あなたのことをベタボメしてくれるサイトがある。その名もそのまま「ほめられサロン」だ。名前と性別を入力し、職種を「一般事務」「営業」「主婦」「農業」「自衛隊」など9種類から選び、「ほめられたいですか?」の問いに素直に「はい」と答えると、読んでいて恥ずかしくなるようなほめ言葉が、ハートマークとともに画面にどんどん現れる。

記者も試してみた。名前に「ゆか」と入力し、女性を選択。職種に「記者」がなかったので「その他」を選択すると、出るわ出るわ、うれしはずかしほめ言葉。「ゆかといるとなんか落ち着くよ」「ゆかさん肌キレイ」「ゆか。めっちゃかわいいわ」といった言葉で画面がいっぱいになった。Web上の自動プログラムと分かってても、かなりうれしい。』(4月22日付 ITmediaニュース)

【気持ち悪い?】

実際にどんなサイトなのか自分でも試して見ました。

・ ほめられサロン - kakula.jp

自分の名前かニックネームと性別、職業を入力すると音楽とともに次々と画面にほめ言葉が出てきます。「○○さん、かっこいい」、「男前ですね。」などと次から次にベタほめ。

ニュースに書いてあるのとは違って、どちからというとほめられて気持ちいいというよりも気持ち悪いというのが率直な印象でした。

実際に人からほめられるのではなくて、ウェブ上でほめられることしか期待できないとしたら、ちょっと淋しいですね。今回はあまりオススメできないサイトでした。

2009年04月21日

【インターネットの楽団】

『インターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」を通して世界各地から選ばれた約100人の音楽家が15日夜、「ユーチューブ・オーケストラ」としてニューヨークのカーネギー・ホールで演奏した。楽員を選ぶオーディションを、ネットで実施した初めての楽団となる。応募は世界70以上の国と地域から3000人を超えた。

『インターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」を通して世界各地から選ばれた約100人の音楽家が15日夜、「ユーチューブ・オーケストラ」としてニューヨークのカーネギー・ホールで演奏した。楽員を選ぶオーディションを、ネットで実施した初めての楽団となる。応募は世界70以上の国と地域から3000人を超えた。

指揮はマイケル・ティルソン・トーマス。ネット上での楽員選考過程から関わり、公演数日前になって初めて顔を合わせた楽員らをまとめ、楽団に仕上げた。

楽員の出身地は地元ニューヨークのほか、韓国やマレーシア、リトアニアなど多岐にわたった。バイオリンに選ばれたひとり、ジェニファー・リンゼイさんは、システムエンジニアでプロの音楽家ではない。「ユーチューブがカーネギー・ホールで演奏できるチャンスを与えてくれた。私のように、プロの音楽家でもない人間が、こんな場所で演奏できる方法は今までなかった」と喜んでいる。』(4月17日付CNN.co.jp)

※ユーチューブ動画「YouTube Symphony Orchestra @ Carnegie Hall 」

【新しい世界】

4月15日に、カーネギーホールという大舞台で、世界中からインターネットのオーディションで選ばれた、ある意味で素人の楽団員で作られたオーケストラが演奏しました。

4月15日に、カーネギーホールという大舞台で、世界中からインターネットのオーディションで選ばれた、ある意味で素人の楽団員で作られたオーケストラが演奏しました。

これは音楽の世界にとどまらず、現代に生きる僕たちみんなにとってエポック・メーキングな出来事であることは間違いないでしょう。

僕は音楽には詳しくないのですが、それでもこの試みがどれほど凄いことかは直感的にわかります。音楽が「三度の飯よりも」好きな人達が世界中から瞬時に集まって演奏するなんてインターネットがなかった時代には考えられなかったことです。新しい世界の予感を感じませんか。

【グローバル・ブレイン】

インターネットが世に出始めた頃、フリージャーナリストの立花隆氏が、やや興奮気味に地球そのものを人間の脳にたとえて「グローバル・ブレイン」の時代が来たと紹介していたのを思い出します。

インターネットが世に出始めた頃、フリージャーナリストの立花隆氏が、やや興奮気味に地球そのものを人間の脳にたとえて「グローバル・ブレイン」の時代が来たと紹介していたのを思い出します。

一人一人の人間の能力がウェブを通してつながってひとつの大きなブレインになる。これはユーチューブがここまで浸透する前は、ウェブ上でのリナックスなどのソフトウェアの共同開発や論文の共同執筆などが話題の中心でした。

でもユーチューブの登場で、その「ブレイン」の範囲がまさに左脳だけではなく、右脳の世界、すなわち、音楽や感性の世界にまで広がってきたのです。

破壊的な気候変動や生物多様性の喪失、資源の枯渇、人口爆発、そして世界的な大不況など、巷には人類の明日を脅かすような未来の話ばかりが広がっています。でも、一方ではウェブを通した人間の限りない可能性も予感させる出来事もあるのだ、まだまだ人間は捨てたものではないというかすかな希望を抱かせるユーチューブ・オーケストラのニュースでした。

みなさんはもう聞かれましたか?

『インターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」を通して世界各地から選ばれた約100人の音楽家が15日夜、「ユーチューブ・オーケストラ」としてニューヨークのカーネギー・ホールで演奏した。楽員を選ぶオーディションを、ネットで実施した初めての楽団となる。応募は世界70以上の国と地域から3000人を超えた。

『インターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」を通して世界各地から選ばれた約100人の音楽家が15日夜、「ユーチューブ・オーケストラ」としてニューヨークのカーネギー・ホールで演奏した。楽員を選ぶオーディションを、ネットで実施した初めての楽団となる。応募は世界70以上の国と地域から3000人を超えた。指揮はマイケル・ティルソン・トーマス。ネット上での楽員選考過程から関わり、公演数日前になって初めて顔を合わせた楽員らをまとめ、楽団に仕上げた。

楽員の出身地は地元ニューヨークのほか、韓国やマレーシア、リトアニアなど多岐にわたった。バイオリンに選ばれたひとり、ジェニファー・リンゼイさんは、システムエンジニアでプロの音楽家ではない。「ユーチューブがカーネギー・ホールで演奏できるチャンスを与えてくれた。私のように、プロの音楽家でもない人間が、こんな場所で演奏できる方法は今までなかった」と喜んでいる。』(4月17日付CNN.co.jp)

※ユーチューブ動画「YouTube Symphony Orchestra @ Carnegie Hall 」

【新しい世界】

4月15日に、カーネギーホールという大舞台で、世界中からインターネットのオーディションで選ばれた、ある意味で素人の楽団員で作られたオーケストラが演奏しました。

4月15日に、カーネギーホールという大舞台で、世界中からインターネットのオーディションで選ばれた、ある意味で素人の楽団員で作られたオーケストラが演奏しました。これは音楽の世界にとどまらず、現代に生きる僕たちみんなにとってエポック・メーキングな出来事であることは間違いないでしょう。

僕は音楽には詳しくないのですが、それでもこの試みがどれほど凄いことかは直感的にわかります。音楽が「三度の飯よりも」好きな人達が世界中から瞬時に集まって演奏するなんてインターネットがなかった時代には考えられなかったことです。新しい世界の予感を感じませんか。

【グローバル・ブレイン】

インターネットが世に出始めた頃、フリージャーナリストの立花隆氏が、やや興奮気味に地球そのものを人間の脳にたとえて「グローバル・ブレイン」の時代が来たと紹介していたのを思い出します。

インターネットが世に出始めた頃、フリージャーナリストの立花隆氏が、やや興奮気味に地球そのものを人間の脳にたとえて「グローバル・ブレイン」の時代が来たと紹介していたのを思い出します。一人一人の人間の能力がウェブを通してつながってひとつの大きなブレインになる。これはユーチューブがここまで浸透する前は、ウェブ上でのリナックスなどのソフトウェアの共同開発や論文の共同執筆などが話題の中心でした。

でもユーチューブの登場で、その「ブレイン」の範囲がまさに左脳だけではなく、右脳の世界、すなわち、音楽や感性の世界にまで広がってきたのです。

破壊的な気候変動や生物多様性の喪失、資源の枯渇、人口爆発、そして世界的な大不況など、巷には人類の明日を脅かすような未来の話ばかりが広がっています。でも、一方ではウェブを通した人間の限りない可能性も予感させる出来事もあるのだ、まだまだ人間は捨てたものではないというかすかな希望を抱かせるユーチューブ・オーケストラのニュースでした。

みなさんはもう聞かれましたか?

2009年04月02日

【話題のサービス】

今、ミクシィやブログで話題になっているサービスがあると聞きました。

『初恋の人からの手紙が届く、というネットサービスが話題を呼んでいる。もちろん、本当の初恋相手からの手紙ではない。7つの質問に回答すると、それをもとに初恋の人を想定した手紙が送られてくる、という仕組みだ。「当たっている」「妙にリアルだ」とブログで話題になっている。

『初恋の人からの手紙が届く、というネットサービスが話題を呼んでいる。もちろん、本当の初恋相手からの手紙ではない。7つの質問に回答すると、それをもとに初恋の人を想定した手紙が送られてくる、という仕組みだ。「当たっている」「妙にリアルだ」とブログで話題になっている。

名前(ニックネーム)、性別、生年月日の基本情報を入力したら、「恋愛って面倒くさいと思いますか?」「好きな人がいると仮定して、自分のことを相手におすすめできますか?」といった恋愛に関する7つの質問に、用意された3~5つの選択肢から選ぶ。

すると、「Aくん(登録した名前)、ひさしぶり」「Bちゃん、元気?」などの書き出しで始まる文面が表示される。800字以上もあり、読みごたえがある。(3月20日付J-CASTニュース)

【新種の占い遊び?】

初恋の人からの手紙というと、多くの人はちょっぴりでも「見てみたい」と思うのではないでしょうか。うまいサービスを考えつきましたね。この記事によれば、2009年3月12日~18日に「初恋の人」という単語がブログで語られた件数は4459件にものぼっているそうで、このサイトのページビューも一日300万件に達しているそうです。

開発したのは、ネットワークシステム開発会社、番長(東京都豊島区)代表取締役・坂口億彦さんで、およそ1週間でプログラムを作ったとのこと。

基本情報の回答によって「感情が表に出やすい」「我慢する」「人に頼る」「強がる」などのタイプに分け、用意されたフレーズを組み合わせていき、そうやって出来た初恋の人からの手紙は、坂口社長によれば、「15歳の時に言いそうな言葉を盛り込んでいます。女性に対しては皮肉っぽく、男性にはきつい言葉を使い、胸にグサッと突き刺さるようにしています」とのことです。

僕もさっそくやってきましたが、あまり当たっているという感じではありませんでした。でも、当たっているか、当たっていないかをみんなで話題にするという意味で新種の占いゲームみたいなものかなあと思いました。みなさんもひまつぶしに試してみませんか。

「初恋の人からの手紙」サイト → http://letter.hanihoh.com/

今、ミクシィやブログで話題になっているサービスがあると聞きました。

『初恋の人からの手紙が届く、というネットサービスが話題を呼んでいる。もちろん、本当の初恋相手からの手紙ではない。7つの質問に回答すると、それをもとに初恋の人を想定した手紙が送られてくる、という仕組みだ。「当たっている」「妙にリアルだ」とブログで話題になっている。

『初恋の人からの手紙が届く、というネットサービスが話題を呼んでいる。もちろん、本当の初恋相手からの手紙ではない。7つの質問に回答すると、それをもとに初恋の人を想定した手紙が送られてくる、という仕組みだ。「当たっている」「妙にリアルだ」とブログで話題になっている。名前(ニックネーム)、性別、生年月日の基本情報を入力したら、「恋愛って面倒くさいと思いますか?」「好きな人がいると仮定して、自分のことを相手におすすめできますか?」といった恋愛に関する7つの質問に、用意された3~5つの選択肢から選ぶ。

すると、「Aくん(登録した名前)、ひさしぶり」「Bちゃん、元気?」などの書き出しで始まる文面が表示される。800字以上もあり、読みごたえがある。(3月20日付J-CASTニュース)

【新種の占い遊び?】

初恋の人からの手紙というと、多くの人はちょっぴりでも「見てみたい」と思うのではないでしょうか。うまいサービスを考えつきましたね。この記事によれば、2009年3月12日~18日に「初恋の人」という単語がブログで語られた件数は4459件にものぼっているそうで、このサイトのページビューも一日300万件に達しているそうです。

開発したのは、ネットワークシステム開発会社、番長(東京都豊島区)代表取締役・坂口億彦さんで、およそ1週間でプログラムを作ったとのこと。

基本情報の回答によって「感情が表に出やすい」「我慢する」「人に頼る」「強がる」などのタイプに分け、用意されたフレーズを組み合わせていき、そうやって出来た初恋の人からの手紙は、坂口社長によれば、「15歳の時に言いそうな言葉を盛り込んでいます。女性に対しては皮肉っぽく、男性にはきつい言葉を使い、胸にグサッと突き刺さるようにしています」とのことです。

僕もさっそくやってきましたが、あまり当たっているという感じではありませんでした。でも、当たっているか、当たっていないかをみんなで話題にするという意味で新種の占いゲームみたいなものかなあと思いました。みなさんもひまつぶしに試してみませんか。

「初恋の人からの手紙」サイト → http://letter.hanihoh.com/

2008年10月30日

【無賃乗車日記を公開】

世の中、いつどこで誰に見られているかわからないものです。

『東京ガス(東京都港区)の社員が、通勤定期券を使用し、複数回にわたり無賃乗車による“小さな旅”を繰り返していたことが分かった。不正乗車は判明しているだけで計8回。その成果は、日記サイトに「ぶらり鈍行列車無賃乗車の旅パート〇」などと題して報告しており、罪の意識はなかったようだ。

『東京ガス(東京都港区)の社員が、通勤定期券を使用し、複数回にわたり無賃乗車による“小さな旅”を繰り返していたことが分かった。不正乗車は判明しているだけで計8回。その成果は、日記サイトに「ぶらり鈍行列車無賃乗車の旅パート〇」などと題して報告しており、罪の意識はなかったようだ。

今回、会員制日記サイト「ミクシィ」で確信犯的な無賃乗車が発覚したのは、入社5年目の技術系男性社員(25)。無賃乗車で小旅行を繰り返す理由を、「『ガス主任技術者試験』っていう国家試験があって、(中略)家だと誘惑が多くてなかなか勉強できないため、鈍行列車の車内で勉強している」と記述していた。

無賃乗車の手口については、「定期券を使って駅に入って、ひたすら鈍行列車(特急列車や新幹線では切符拝見されてしまうため)で〇〇(=目的地)まで行き、(中略)鈍行列車で帰り、定期券で××駅(=最寄り駅)から出れば、乗車賃は0円という仕組みです。どう? 巧妙な作戦でしょ?(笑)」などと告白している。』(10月24日付夕刊フジ)

【自己顕示欲と罪の意識】

それにしても、入社5年目のこの社員、あまりにも正直で無防備というか、一体社会人としての常識はどこに置き忘れていたのだろうかとあきれてしまいます。

誰しも無賃乗車をつい出来心でしてしまったという経験はあるかも知れませんが、それを継続して行い、さらにはその「手口」をネット上で公開してしまうという無邪気さ。きっと今頃、ご本人は「公開」したことを大いに「後悔」していることでしょう。

しかし、よく考えてみると、この社員のような罪の意識のなさと自己顕示欲の強さ、そしてネットの無防備な利用は、最近多くの若い人たちに観られる共通した特徴なのかも知れません。

【匿名の怖さ】

日本で最も使われているソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」。これらのサイトでの日記公開や情報交換などは日本では名前は匿名にして、ハンドルネームで行われるのが一般的です。欧米など海外のSNSでは匿名ではなく、実名が使われることが多いのとは対照的です。そこに大きな落とし穴があります。

日本で最も使われているソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」。これらのサイトでの日記公開や情報交換などは日本では名前は匿名にして、ハンドルネームで行われるのが一般的です。欧米など海外のSNSでは匿名ではなく、実名が使われることが多いのとは対照的です。そこに大きな落とし穴があります。

匿名であれば、予期せぬ中傷や非難などから身を守ることは出来るかもしれませんが、その分自分が発する情報は無防備に公開する傾向が強くなる人が多いのではないでしょうか。自分や他人のプライバシーを匿名だから安心と思って公開するのは実社会とまったく同じく慎重でなければいけないでしょう。

この社員の方が今回の無賃乗車の発覚で払わなければならないペナルティーは20万円近くになるそうですが、これから生きていくために大事なことを教えてもらったと思えば、考えようによっては高くないのかも知れませんね。

ネットの社会も実社会も守るべきルールは同じなのです。

世の中、いつどこで誰に見られているかわからないものです。

『東京ガス(東京都港区)の社員が、通勤定期券を使用し、複数回にわたり無賃乗車による“小さな旅”を繰り返していたことが分かった。不正乗車は判明しているだけで計8回。その成果は、日記サイトに「ぶらり鈍行列車無賃乗車の旅パート〇」などと題して報告しており、罪の意識はなかったようだ。

『東京ガス(東京都港区)の社員が、通勤定期券を使用し、複数回にわたり無賃乗車による“小さな旅”を繰り返していたことが分かった。不正乗車は判明しているだけで計8回。その成果は、日記サイトに「ぶらり鈍行列車無賃乗車の旅パート〇」などと題して報告しており、罪の意識はなかったようだ。今回、会員制日記サイト「ミクシィ」で確信犯的な無賃乗車が発覚したのは、入社5年目の技術系男性社員(25)。無賃乗車で小旅行を繰り返す理由を、「『ガス主任技術者試験』っていう国家試験があって、(中略)家だと誘惑が多くてなかなか勉強できないため、鈍行列車の車内で勉強している」と記述していた。

無賃乗車の手口については、「定期券を使って駅に入って、ひたすら鈍行列車(特急列車や新幹線では切符拝見されてしまうため)で〇〇(=目的地)まで行き、(中略)鈍行列車で帰り、定期券で××駅(=最寄り駅)から出れば、乗車賃は0円という仕組みです。どう? 巧妙な作戦でしょ?(笑)」などと告白している。』(10月24日付夕刊フジ)

【自己顕示欲と罪の意識】

それにしても、入社5年目のこの社員、あまりにも正直で無防備というか、一体社会人としての常識はどこに置き忘れていたのだろうかとあきれてしまいます。

誰しも無賃乗車をつい出来心でしてしまったという経験はあるかも知れませんが、それを継続して行い、さらにはその「手口」をネット上で公開してしまうという無邪気さ。きっと今頃、ご本人は「公開」したことを大いに「後悔」していることでしょう。

しかし、よく考えてみると、この社員のような罪の意識のなさと自己顕示欲の強さ、そしてネットの無防備な利用は、最近多くの若い人たちに観られる共通した特徴なのかも知れません。

【匿名の怖さ】

日本で最も使われているソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」。これらのサイトでの日記公開や情報交換などは日本では名前は匿名にして、ハンドルネームで行われるのが一般的です。欧米など海外のSNSでは匿名ではなく、実名が使われることが多いのとは対照的です。そこに大きな落とし穴があります。

日本で最も使われているソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」。これらのサイトでの日記公開や情報交換などは日本では名前は匿名にして、ハンドルネームで行われるのが一般的です。欧米など海外のSNSでは匿名ではなく、実名が使われることが多いのとは対照的です。そこに大きな落とし穴があります。匿名であれば、予期せぬ中傷や非難などから身を守ることは出来るかもしれませんが、その分自分が発する情報は無防備に公開する傾向が強くなる人が多いのではないでしょうか。自分や他人のプライバシーを匿名だから安心と思って公開するのは実社会とまったく同じく慎重でなければいけないでしょう。

この社員の方が今回の無賃乗車の発覚で払わなければならないペナルティーは20万円近くになるそうですが、これから生きていくために大事なことを教えてもらったと思えば、考えようによっては高くないのかも知れませんね。

ネットの社会も実社会も守るべきルールは同じなのです。

2008年07月31日

【人物検索ウェブ】

また面白いウェブが立ち上がったという記事が目に留まりました。

『ある人物の情報を、ネット上から調べ尽くす――そんな検索サービスが登場した。3月に設立されたばかりのベンチャー企業・オーマが運営する「あのひと検索 SPYSEE」だ。

『ある人物の情報を、ネット上から調べ尽くす――そんな検索サービスが登場した。3月に設立されたばかりのベンチャー企業・オーマが運営する「あのひと検索 SPYSEE」だ。

「セマンティックWeb技術を使い、Web上から人と人の関係を見つけ出して見える形にするサービス」というふれこみ。人名を入力すれば、顔写真やプロフィール、関係の深い組織、つながりのある人物、関連動画などをネットじゅうから探し回って表示する。ネット上に情報の多い有名人の場合は、かなり正確・詳細な結果が出て驚く。

例えばソフトバンクの孫正義社長で検索すると、「1957年生まれ、佐賀県出身の日本の実業家」というプロフィールや20枚以上の顔写真を表示。関連する組織として「ソフトバンク」「Yahoo! JAPAN」などを、関係が深い人物として、実弟の孫泰蔵さんやソフトバンクホークスの王貞治監督などを、関連の深い作品としてiPhoneなどを表示する。』(7月16日付1 ITmediaニュース)

【これからが勝負】

ウィキペディアに比べれば、まだ立ち上がったばかりとはいえ12万人くらいの登録数なので利用者の支持を得られるかどうかは未知数ですが、こういうネットでの新しい試みというのは大歓迎ですね。

利用する側にとっては、どんなサービスであれ選択肢が多いほうが面白いものです。そういう意味で、これからも新規参入者による新しいサービスが次々と覇を競うのは大歓迎です。

まだまだこの検索サイトが生き残るかどうかは未知数ですが、ベンチャー企業・オーマさん、頑張ってくださいね。

また面白いウェブが立ち上がったという記事が目に留まりました。

『ある人物の情報を、ネット上から調べ尽くす――そんな検索サービスが登場した。3月に設立されたばかりのベンチャー企業・オーマが運営する「あのひと検索 SPYSEE」だ。

『ある人物の情報を、ネット上から調べ尽くす――そんな検索サービスが登場した。3月に設立されたばかりのベンチャー企業・オーマが運営する「あのひと検索 SPYSEE」だ。「セマンティックWeb技術を使い、Web上から人と人の関係を見つけ出して見える形にするサービス」というふれこみ。人名を入力すれば、顔写真やプロフィール、関係の深い組織、つながりのある人物、関連動画などをネットじゅうから探し回って表示する。ネット上に情報の多い有名人の場合は、かなり正確・詳細な結果が出て驚く。

例えばソフトバンクの孫正義社長で検索すると、「1957年生まれ、佐賀県出身の日本の実業家」というプロフィールや20枚以上の顔写真を表示。関連する組織として「ソフトバンク」「Yahoo! JAPAN」などを、関係が深い人物として、実弟の孫泰蔵さんやソフトバンクホークスの王貞治監督などを、関連の深い作品としてiPhoneなどを表示する。』(7月16日付1 ITmediaニュース)

【これからが勝負】

ウィキペディアに比べれば、まだ立ち上がったばかりとはいえ12万人くらいの登録数なので利用者の支持を得られるかどうかは未知数ですが、こういうネットでの新しい試みというのは大歓迎ですね。

利用する側にとっては、どんなサービスであれ選択肢が多いほうが面白いものです。そういう意味で、これからも新規参入者による新しいサービスが次々と覇を競うのは大歓迎です。

まだまだこの検索サイトが生き残るかどうかは未知数ですが、ベンチャー企業・オーマさん、頑張ってくださいね。

2008年07月29日

【あなたのブログ採点します】

インターネットの世界は、次々と新しい試みが出てくると感心します。今回は「ブログ通信簿」のアップです。

『NTTレゾナントが運営する「goo」は7月23日、ブログ記事をもとにブロガーの年齢や性別、影響度などを推定し、“通信簿”として表示する「ブログ通信簿」の実験を「gooラボ」で始めた。

『NTTレゾナントが運営する「goo」は7月23日、ブログ記事をもとにブロガーの年齢や性別、影響度などを推定し、“通信簿”として表示する「ブログ通信簿」の実験を「gooラボ」で始めた。

ブログURLを入力してクリックすると、ブログを分析。推定した書き手の年齢・性別と、ブログの「主張度」「気楽度」「マメ度」「影響度」の4つの尺度を5段階評価する「ブログ通信簿」を表示する。「通信欄」には、記事の分析結果からうかがえる性格などを「生徒会長タイプ」などと評価。合いそうな職業なども表示する。

分析は最新の記事(10件)を対象に行うため、記事を更新するたびに表示結果が楽しめ、自分のブログにどんな特徴があるのかを知ることができるとしている。』(7月23日付 ITmediaニュース)

【嫌なイメージ】

「通信簿」という言葉に対するイメージは、学校時代をどう過ごしたかによって大きく異なるでしょう。成績が良くていつもオール5だった人にとってはいいイメージでしょうし、僕のようにあまりいい思い出がない人にとっては思い出したくない学校の象徴のひとつかもしれません。

「通信簿」という言葉に対するイメージは、学校時代をどう過ごしたかによって大きく異なるでしょう。成績が良くていつもオール5だった人にとってはいいイメージでしょうし、僕のようにあまりいい思い出がない人にとっては思い出したくない学校の象徴のひとつかもしれません。

でもこれはお遊びと思って自分のブログも採点してもらおうと、ブログのURLを入力してみました。その結果は?

左の画像のとおり、2と3ばかり。やはり、あまり芳しくなかった・・・・学校の成績と相関関係があるのかなあ。あなたも試してみませんか?

「ブログ通信簿サービス」 → http://blogreport.labs.goo.ne.jp/tushinbo.rb

インターネットの世界は、次々と新しい試みが出てくると感心します。今回は「ブログ通信簿」のアップです。

『NTTレゾナントが運営する「goo」は7月23日、ブログ記事をもとにブロガーの年齢や性別、影響度などを推定し、“通信簿”として表示する「ブログ通信簿」の実験を「gooラボ」で始めた。

『NTTレゾナントが運営する「goo」は7月23日、ブログ記事をもとにブロガーの年齢や性別、影響度などを推定し、“通信簿”として表示する「ブログ通信簿」の実験を「gooラボ」で始めた。ブログURLを入力してクリックすると、ブログを分析。推定した書き手の年齢・性別と、ブログの「主張度」「気楽度」「マメ度」「影響度」の4つの尺度を5段階評価する「ブログ通信簿」を表示する。「通信欄」には、記事の分析結果からうかがえる性格などを「生徒会長タイプ」などと評価。合いそうな職業なども表示する。

分析は最新の記事(10件)を対象に行うため、記事を更新するたびに表示結果が楽しめ、自分のブログにどんな特徴があるのかを知ることができるとしている。』(7月23日付 ITmediaニュース)

【嫌なイメージ】

「通信簿」という言葉に対するイメージは、学校時代をどう過ごしたかによって大きく異なるでしょう。成績が良くていつもオール5だった人にとってはいいイメージでしょうし、僕のようにあまりいい思い出がない人にとっては思い出したくない学校の象徴のひとつかもしれません。

「通信簿」という言葉に対するイメージは、学校時代をどう過ごしたかによって大きく異なるでしょう。成績が良くていつもオール5だった人にとってはいいイメージでしょうし、僕のようにあまりいい思い出がない人にとっては思い出したくない学校の象徴のひとつかもしれません。でもこれはお遊びと思って自分のブログも採点してもらおうと、ブログのURLを入力してみました。その結果は?

左の画像のとおり、2と3ばかり。やはり、あまり芳しくなかった・・・・学校の成績と相関関係があるのかなあ。あなたも試してみませんか?

「ブログ通信簿サービス」 → http://blogreport.labs.goo.ne.jp/tushinbo.rb

2008年07月02日

【経営の第一線から引退】

ひとつの時代が終わろうとしています。

『マイクロソフト(MS)の創業者、ビル・ゲイツ会長(52)は27日を最後に、経営の日常業務から身を引き非常勤となった。メリンダ夫人とともに個人資産を投じて設立した世界最大規模の慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」に活動の場を移す。

『マイクロソフト(MS)の創業者、ビル・ゲイツ会長(52)は27日を最後に、経営の日常業務から身を引き非常勤となった。メリンダ夫人とともに個人資産を投じて設立した世界最大規模の慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」に活動の場を移す。

ゲイツ氏は同日、ワシントン州レドモンドのMS本社で、涙をぬぐいながら「私の生涯でMSに思いを寄せない日は一日たりともないだろう」と、社員に向けて別れのあいさつを述べた。経営を完全に主導する最高経営責任者(CEO)のスティーブ・バルマー氏(52)は「ビルが設立者でありリーダーだ」と述べ、基本ソフト(OS)「ウィンドウズ」普及を通じ、パソコンの利便性向上に貢献したゲイツ氏の功績をたたえた。

ゲイツ氏は1975年にMSを設立。81年にIBMが自社製パソコンに「MS-DOS1・0」を搭載したことで脚光を浴び、86年に株式公開。95年に「ウィンドウズ95」を発表した。ウィンドウズは世界の約9割のシェアを獲得、圧倒的地位から米欧の独禁当局の批判も浴びた。2006年に、08年夏の引退を予告していた。

ゲイツ氏は非常勤会長として、一部事業には関与する。個人資産は580億ドル(フォーブス誌、約6兆1000億円)。今後は財団を通じ、アフリカなどの最貧国の支援や教育向上にエネルギーを集中する。』(6月28日付産経新聞)

【パソコン界の巨人の思い】

ビル・ゲイツ氏と言えば、パソコンを使ったことがある人なら世界中知らない人はないくらい有名です。それは、そのゲイツ氏が設立して巨大企業に成長したマイクロソフト社のOS「ウィンドウズ」が世界の9割ものシェアを独占しているからですが、そのウィンドウズを通してパソコンを誰でも使いやすい身近な存在にした最初の企業家と言ってもいいかもしれません。

ビル・ゲイツ氏と言えば、パソコンを使ったことがある人なら世界中知らない人はないくらい有名です。それは、そのゲイツ氏が設立して巨大企業に成長したマイクロソフト社のOS「ウィンドウズ」が世界の9割ものシェアを独占しているからですが、そのウィンドウズを通してパソコンを誰でも使いやすい身近な存在にした最初の企業家と言ってもいいかもしれません。

しかし、最近のIT業界の巨人グーグルの隆盛ぶりに脅威を感じ、ヤフーの買収を試みるなどマイクロソフトにあせりが見せるのを一番気にしているのもゲイツ氏ではないでしょうか。

はたして、マイクロソフトは新しいIT業界の潮流に乗れるのか、マイクロソフトといえども巨大化するあまり、ゲイツ氏の創業時代のようなバイタリティ、革新性を失って衰退の道を辿るのでしょうか。これもゲイツ氏のみならず、世界の大勢の人たちの大きな関心事でしょう。

【世界に別の貢献を】

新聞でも報じられていますとおり、ゲイツ氏はマイクロソフト社から完全引退することを表明するとともに、これからは自ら私財を投じて設立した「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金」の活動に専念すると発表しました。

新聞でも報じられていますとおり、ゲイツ氏はマイクロソフト社から完全引退することを表明するとともに、これからは自ら私財を投じて設立した「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金」の活動に専念すると発表しました。

この財団の設立にあたっては、又、ゲイツ氏は「我々が取り組んでいる問題を今世紀中にめざましく進展させるために、私達夫妻の死後50年以内に財団の資産を使い切って活動を終える」と表明しています。

これから数十年で、私たち人類は自ら蒔いた種によって、人口爆発、天然資源の枯渇、水不足、気候変動などの大きな試練に直面し、存亡の危機を迎えることになるでしょう。非力な僕達としては、これからはゲイツ氏にそんな悲観的な見通しを少しでも逆転できるような活動に専念してほしいと願うばかりです。

ひとつの時代が終わろうとしています。

『マイクロソフト(MS)の創業者、ビル・ゲイツ会長(52)は27日を最後に、経営の日常業務から身を引き非常勤となった。メリンダ夫人とともに個人資産を投じて設立した世界最大規模の慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」に活動の場を移す。

『マイクロソフト(MS)の創業者、ビル・ゲイツ会長(52)は27日を最後に、経営の日常業務から身を引き非常勤となった。メリンダ夫人とともに個人資産を投じて設立した世界最大規模の慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」に活動の場を移す。ゲイツ氏は同日、ワシントン州レドモンドのMS本社で、涙をぬぐいながら「私の生涯でMSに思いを寄せない日は一日たりともないだろう」と、社員に向けて別れのあいさつを述べた。経営を完全に主導する最高経営責任者(CEO)のスティーブ・バルマー氏(52)は「ビルが設立者でありリーダーだ」と述べ、基本ソフト(OS)「ウィンドウズ」普及を通じ、パソコンの利便性向上に貢献したゲイツ氏の功績をたたえた。

ゲイツ氏は1975年にMSを設立。81年にIBMが自社製パソコンに「MS-DOS1・0」を搭載したことで脚光を浴び、86年に株式公開。95年に「ウィンドウズ95」を発表した。ウィンドウズは世界の約9割のシェアを獲得、圧倒的地位から米欧の独禁当局の批判も浴びた。2006年に、08年夏の引退を予告していた。

ゲイツ氏は非常勤会長として、一部事業には関与する。個人資産は580億ドル(フォーブス誌、約6兆1000億円)。今後は財団を通じ、アフリカなどの最貧国の支援や教育向上にエネルギーを集中する。』(6月28日付産経新聞)

【パソコン界の巨人の思い】

ビル・ゲイツ氏と言えば、パソコンを使ったことがある人なら世界中知らない人はないくらい有名です。それは、そのゲイツ氏が設立して巨大企業に成長したマイクロソフト社のOS「ウィンドウズ」が世界の9割ものシェアを独占しているからですが、そのウィンドウズを通してパソコンを誰でも使いやすい身近な存在にした最初の企業家と言ってもいいかもしれません。

ビル・ゲイツ氏と言えば、パソコンを使ったことがある人なら世界中知らない人はないくらい有名です。それは、そのゲイツ氏が設立して巨大企業に成長したマイクロソフト社のOS「ウィンドウズ」が世界の9割ものシェアを独占しているからですが、そのウィンドウズを通してパソコンを誰でも使いやすい身近な存在にした最初の企業家と言ってもいいかもしれません。しかし、最近のIT業界の巨人グーグルの隆盛ぶりに脅威を感じ、ヤフーの買収を試みるなどマイクロソフトにあせりが見せるのを一番気にしているのもゲイツ氏ではないでしょうか。

はたして、マイクロソフトは新しいIT業界の潮流に乗れるのか、マイクロソフトといえども巨大化するあまり、ゲイツ氏の創業時代のようなバイタリティ、革新性を失って衰退の道を辿るのでしょうか。これもゲイツ氏のみならず、世界の大勢の人たちの大きな関心事でしょう。

【世界に別の貢献を】

新聞でも報じられていますとおり、ゲイツ氏はマイクロソフト社から完全引退することを表明するとともに、これからは自ら私財を投じて設立した「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金」の活動に専念すると発表しました。

新聞でも報じられていますとおり、ゲイツ氏はマイクロソフト社から完全引退することを表明するとともに、これからは自ら私財を投じて設立した「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金」の活動に専念すると発表しました。この財団の設立にあたっては、又、ゲイツ氏は「我々が取り組んでいる問題を今世紀中にめざましく進展させるために、私達夫妻の死後50年以内に財団の資産を使い切って活動を終える」と表明しています。

これから数十年で、私たち人類は自ら蒔いた種によって、人口爆発、天然資源の枯渇、水不足、気候変動などの大きな試練に直面し、存亡の危機を迎えることになるでしょう。非力な僕達としては、これからはゲイツ氏にそんな悲観的な見通しを少しでも逆転できるような活動に専念してほしいと願うばかりです。

2008年06月26日

【手書きで国際交流?】

手書きで国際交流?ー海外でよくある筆談のようなものかなあと目を引いた。

『言葉が通じなくてもイラストなら何とかなる!?――Webブラウザでイラストやコメントを手書きして投稿できる「手書きブログ」で、外国人のユーザーが増えているようだ。せりふを韓国語で書いた漫画を投稿しているユーザーもいた。記者は韓国語が読めないので、せりふの意味は分からないが、イラストを見れば何となくストーリーを理解できる。

『言葉が通じなくてもイラストなら何とかなる!?――Webブラウザでイラストやコメントを手書きして投稿できる「手書きブログ」で、外国人のユーザーが増えているようだ。せりふを韓国語で書いた漫画を投稿しているユーザーもいた。記者は韓国語が読めないので、せりふの意味は分からないが、イラストを見れば何となくストーリーを理解できる。

「国際交流」というタグで検索してみると約3000の日記が見つかった。中国語や韓国語、英語などの文字やイラストが描かれた日記が投稿されている。ほかのユーザーからコメント欄を使った続き絵を募集している外国人ユーザーもいた。これなら言葉が通じなくても気軽にコミュニケーションができそう。文字ではないが、これも“筆談”だ。

手書きブログは、日記やコメントだけでなく、タグやプロフィールも手書きできる。新規登録も簡単で、ニックネームとパスワード、メールアドレスを入力するだけだ。海外のブログで手書きブログへの登録の仕方を説明しているブログもある。テキストを入力する手間がほとんどないため、日本語が分からないユーザーでも気軽に始められるのかもしれない。

手書きブログを運営するpipa.jpによると、全体の月間ページビューは8500万。約3%が海外からのアクセスで、そのうち最も多いのが台湾。次いでアメリカ、韓国、中国と続いている。』(619日付ITmediaNews)

【進化するネットの世界】

それにしてもネットの世界は変化が激しい。 「Web 2.0」が騒がれてもう数年になるが、その間にもブログなどのSNS(ソーシャルネットワーキング・サービス)が盛んになり、YouTubeなどの動画がさらに「ニコニコ動画」のような動画上にコメントを書き入れる新しいタイプのコミュニケーションが発達してきていた。

そして今回の記事では、アニメ的なイラストを中心としたブログでの手書きによる意思疎通だ。確かにこれだと外国人とでもコミュニケーションができる。

しかも、世界は空前の日本アニメブームだからアニメを通して日本を知った外国人たちの中には、何とか日本のことをもっと知りたいと望んでいる人は大勢いるだろう。

最近、若い人たちにアピールするには文字よりもイラストやアニメ、漫画のほうが効果があると聞いたことがある。「手書きブログ」の流行もその流れの中にあるのだろうか?みなさんは「手書きブログ」、始めてますか?

《参考》

・「手書きブログ」のサイト・・・・・・http://pipa.jp/tegaki/

手書きで国際交流?ー海外でよくある筆談のようなものかなあと目を引いた。

『言葉が通じなくてもイラストなら何とかなる!?――Webブラウザでイラストやコメントを手書きして投稿できる「手書きブログ」で、外国人のユーザーが増えているようだ。せりふを韓国語で書いた漫画を投稿しているユーザーもいた。記者は韓国語が読めないので、せりふの意味は分からないが、イラストを見れば何となくストーリーを理解できる。

『言葉が通じなくてもイラストなら何とかなる!?――Webブラウザでイラストやコメントを手書きして投稿できる「手書きブログ」で、外国人のユーザーが増えているようだ。せりふを韓国語で書いた漫画を投稿しているユーザーもいた。記者は韓国語が読めないので、せりふの意味は分からないが、イラストを見れば何となくストーリーを理解できる。「国際交流」というタグで検索してみると約3000の日記が見つかった。中国語や韓国語、英語などの文字やイラストが描かれた日記が投稿されている。ほかのユーザーからコメント欄を使った続き絵を募集している外国人ユーザーもいた。これなら言葉が通じなくても気軽にコミュニケーションができそう。文字ではないが、これも“筆談”だ。

手書きブログは、日記やコメントだけでなく、タグやプロフィールも手書きできる。新規登録も簡単で、ニックネームとパスワード、メールアドレスを入力するだけだ。海外のブログで手書きブログへの登録の仕方を説明しているブログもある。テキストを入力する手間がほとんどないため、日本語が分からないユーザーでも気軽に始められるのかもしれない。

手書きブログを運営するpipa.jpによると、全体の月間ページビューは8500万。約3%が海外からのアクセスで、そのうち最も多いのが台湾。次いでアメリカ、韓国、中国と続いている。』(619日付ITmediaNews)

【進化するネットの世界】

それにしてもネットの世界は変化が激しい。 「Web 2.0」が騒がれてもう数年になるが、その間にもブログなどのSNS(ソーシャルネットワーキング・サービス)が盛んになり、YouTubeなどの動画がさらに「ニコニコ動画」のような動画上にコメントを書き入れる新しいタイプのコミュニケーションが発達してきていた。

そして今回の記事では、アニメ的なイラストを中心としたブログでの手書きによる意思疎通だ。確かにこれだと外国人とでもコミュニケーションができる。

しかも、世界は空前の日本アニメブームだからアニメを通して日本を知った外国人たちの中には、何とか日本のことをもっと知りたいと望んでいる人は大勢いるだろう。

最近、若い人たちにアピールするには文字よりもイラストやアニメ、漫画のほうが効果があると聞いたことがある。「手書きブログ」の流行もその流れの中にあるのだろうか?みなさんは「手書きブログ」、始めてますか?

《参考》

・「手書きブログ」のサイト・・・・・・http://pipa.jp/tegaki/

2008年06月05日

【すごいニュース】

凄いニュースが飛び込んできました。世界で爆発的な人気を博し、海賊版的な商品も出てくるなど発売以来注目を浴びていながら、日本ではまだ発売されていなかった「あの」商品がついに日本に上陸するというのです。

凄いニュースが飛び込んできました。世界で爆発的な人気を博し、海賊版的な商品も出てくるなど発売以来注目を浴びていながら、日本ではまだ発売されていなかった「あの」商品がついに日本に上陸するというのです。

『携帯電話事業を展開するソフトバンクモバイルは4日、米アップル社の携帯端末「iPhone」(アイフォーン)を年内に国内販売することでアップル社と契約を締結したと発表した。

iPhoneは米国で発売されて以来、爆発的な人気を呼び、国内キャリアの選定をめぐって、ソフトバンクモバイルとNTTドコモが激しく競り合っていた。』(6月4日付産経新聞)

【ソフトバンクに軍配】

しかも、その国内キャリアがソフトバンクモバイルに決まったというのです。これは凄い。僕はもともと孫さんのソフトバンク、野球もソフトバンクファンなのですが、その孫さんが携帯電話でもアップルのジョッブスと組むことになって本当によかったと思っています。

しかも、その国内キャリアがソフトバンクモバイルに決まったというのです。これは凄い。僕はもともと孫さんのソフトバンク、野球もソフトバンクファンなのですが、その孫さんが携帯電話でもアップルのジョッブスと組むことになって本当によかったと思っています。

日本でiPod touchが発売になってから、その魅力に買いたいという衝動が膨らんでいたのですが、もうしばらくすればiPhoneが発売になるだろうと我慢していたのです。そして、そのiPhoneがソフトバンクのもとで国内販売される。

もうひとつのガリバー携帯電話会社には悪いのですが、はやりマーケットに革新的な風を呼び込める者同士でなければiPhoneの魅力は半減します。

そういう意味でジョッブスと孫氏の組み合わせは日本の携帯電話市場にも新たな風を呼び込んでくれるものと期待しています。もちろん発売になれば、僕は今のソフトバンク携帯をiPhoneに替えます。

みなさんはどう思われますか。

凄いニュースが飛び込んできました。世界で爆発的な人気を博し、海賊版的な商品も出てくるなど発売以来注目を浴びていながら、日本ではまだ発売されていなかった「あの」商品がついに日本に上陸するというのです。

凄いニュースが飛び込んできました。世界で爆発的な人気を博し、海賊版的な商品も出てくるなど発売以来注目を浴びていながら、日本ではまだ発売されていなかった「あの」商品がついに日本に上陸するというのです。『携帯電話事業を展開するソフトバンクモバイルは4日、米アップル社の携帯端末「iPhone」(アイフォーン)を年内に国内販売することでアップル社と契約を締結したと発表した。

iPhoneは米国で発売されて以来、爆発的な人気を呼び、国内キャリアの選定をめぐって、ソフトバンクモバイルとNTTドコモが激しく競り合っていた。』(6月4日付産経新聞)

【ソフトバンクに軍配】

しかも、その国内キャリアがソフトバンクモバイルに決まったというのです。これは凄い。僕はもともと孫さんのソフトバンク、野球もソフトバンクファンなのですが、その孫さんが携帯電話でもアップルのジョッブスと組むことになって本当によかったと思っています。

しかも、その国内キャリアがソフトバンクモバイルに決まったというのです。これは凄い。僕はもともと孫さんのソフトバンク、野球もソフトバンクファンなのですが、その孫さんが携帯電話でもアップルのジョッブスと組むことになって本当によかったと思っています。日本でiPod touchが発売になってから、その魅力に買いたいという衝動が膨らんでいたのですが、もうしばらくすればiPhoneが発売になるだろうと我慢していたのです。そして、そのiPhoneがソフトバンクのもとで国内販売される。

もうひとつのガリバー携帯電話会社には悪いのですが、はやりマーケットに革新的な風を呼び込める者同士でなければiPhoneの魅力は半減します。

そういう意味でジョッブスと孫氏の組み合わせは日本の携帯電話市場にも新たな風を呼び込んでくれるものと期待しています。もちろん発売になれば、僕は今のソフトバンク携帯をiPhoneに替えます。

みなさんはどう思われますか。

2008年05月01日

【中国が世界一】

中国のネット人口がついに世界一になったとの報が目に付きました。

『中国国営新華社通信は24日、情報産業省の統計として、今年2月時点で同国のインターネット人口が2億2100万人となり、米国を抜いて世界一になったと報じた。北京に拠点を置く調査会社BDAチャイナも先月、中国のネット人口が米国を抜いたとし、年末には2億8000万人になる見通しだと公表していた。

『中国国営新華社通信は24日、情報産業省の統計として、今年2月時点で同国のインターネット人口が2億2100万人となり、米国を抜いて世界一になったと報じた。北京に拠点を置く調査会社BDAチャイナも先月、中国のネット人口が米国を抜いたとし、年末には2億8000万人になる見通しだと公表していた。

ただ新華社は、ネット人口は急増したものの、全人口に占めるネット利用者の割合は昨年末現在で16%と世界平均(19.1%)より低いとしている。

メディアへの規制が強い中国では、ネット人口急増に伴いインターネットが平均的市民の自由な意見表明の場となった。中国政府はこれが社会不安を引き起こすことを懸念しており、胡錦濤国家主席は昨年、ネットの「浄化」を呼び掛けた。』(4月24日付時事通信)

【歪んだ言論のカタチ】

中国と言えば、最近では北京五輪を前にチベット暴動に端を発する世界各地での聖火リレー妨害デモが話題を呼んでいます。中国国内では自由な発言が許されていない人たちが中国以外の場所でチベット問題に対する中国政府の姿勢を批判すべくデモンストレーションしているのです。

反対に、中国国内では聖火リレーに対する妨害活動や中国政府の言論弾圧に対して批判的なフランスへの抗議行動が各地で起こっています。

そもそも言論の自由が政府によって規制されている中国では、中国政府に対する直接的な批判はたとえネット上であっても許されていません。もしそんなことをしたら政府当局に捕まって投獄されてしまうでしょう。

したがって、中国ではネット上では匿名で自由に発言できるといっても、ネット利用者が自らの意見を表明したり、抗議行動を組織化したりするのはあくまでも中国政府に対してではなく、中国政府を批判する勢力や国に向けられてしまうという「歪んだ」形を取らざるを得ないと推測されます。ここ数週間、中国各地で先週行われたチベット問題や北京五輪をめぐる反仏抗議行動は、まさにその一例なのです。

【諸刃の剣】

そういう中での中国のインターネット普及世界一という事実は、中国にとっても世界にとっても諸刃の剣とも言えると思います。なぜなら、インターネットが中国全土に普及すればするほど、どんなに規制を強めても中国当局は政府を批判する勢力を完全に把握することは難しくなるからです。世界、特に言論の自由あってのインターネットという認識が強いアメリカや日本など西側の国家にとっては、逆に中国のインターネット人口の爆発的な増加は世界のネット上での言論の自由への大きな脅威になるとの懸念があるからです。

その最初の端的な例がグーグルの中国進出の際に、中国政府からの申し入れによってグーグルが中国政府にとって都合の悪い情報を「自主規制」する措置でした。

果たして、中国のインターネット人口世界一という事実はこれからのネット社会にどんな影響を与えていくのか、気になるところです。みなさんはどうお考えですか?

中国のネット人口がついに世界一になったとの報が目に付きました。

『中国国営新華社通信は24日、情報産業省の統計として、今年2月時点で同国のインターネット人口が2億2100万人となり、米国を抜いて世界一になったと報じた。北京に拠点を置く調査会社BDAチャイナも先月、中国のネット人口が米国を抜いたとし、年末には2億8000万人になる見通しだと公表していた。

『中国国営新華社通信は24日、情報産業省の統計として、今年2月時点で同国のインターネット人口が2億2100万人となり、米国を抜いて世界一になったと報じた。北京に拠点を置く調査会社BDAチャイナも先月、中国のネット人口が米国を抜いたとし、年末には2億8000万人になる見通しだと公表していた。ただ新華社は、ネット人口は急増したものの、全人口に占めるネット利用者の割合は昨年末現在で16%と世界平均(19.1%)より低いとしている。

メディアへの規制が強い中国では、ネット人口急増に伴いインターネットが平均的市民の自由な意見表明の場となった。中国政府はこれが社会不安を引き起こすことを懸念しており、胡錦濤国家主席は昨年、ネットの「浄化」を呼び掛けた。』(4月24日付時事通信)

【歪んだ言論のカタチ】

中国と言えば、最近では北京五輪を前にチベット暴動に端を発する世界各地での聖火リレー妨害デモが話題を呼んでいます。中国国内では自由な発言が許されていない人たちが中国以外の場所でチベット問題に対する中国政府の姿勢を批判すべくデモンストレーションしているのです。

反対に、中国国内では聖火リレーに対する妨害活動や中国政府の言論弾圧に対して批判的なフランスへの抗議行動が各地で起こっています。

そもそも言論の自由が政府によって規制されている中国では、中国政府に対する直接的な批判はたとえネット上であっても許されていません。もしそんなことをしたら政府当局に捕まって投獄されてしまうでしょう。

したがって、中国ではネット上では匿名で自由に発言できるといっても、ネット利用者が自らの意見を表明したり、抗議行動を組織化したりするのはあくまでも中国政府に対してではなく、中国政府を批判する勢力や国に向けられてしまうという「歪んだ」形を取らざるを得ないと推測されます。ここ数週間、中国各地で先週行われたチベット問題や北京五輪をめぐる反仏抗議行動は、まさにその一例なのです。

【諸刃の剣】

そういう中での中国のインターネット普及世界一という事実は、中国にとっても世界にとっても諸刃の剣とも言えると思います。なぜなら、インターネットが中国全土に普及すればするほど、どんなに規制を強めても中国当局は政府を批判する勢力を完全に把握することは難しくなるからです。世界、特に言論の自由あってのインターネットという認識が強いアメリカや日本など西側の国家にとっては、逆に中国のインターネット人口の爆発的な増加は世界のネット上での言論の自由への大きな脅威になるとの懸念があるからです。

その最初の端的な例がグーグルの中国進出の際に、中国政府からの申し入れによってグーグルが中国政府にとって都合の悪い情報を「自主規制」する措置でした。

果たして、中国のインターネット人口世界一という事実はこれからのネット社会にどんな影響を与えていくのか、気になるところです。みなさんはどうお考えですか?

2008年02月05日

【好調続くmixi、しかし】

日本最大のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であるmixiに気になる変化が見え始めた。

『「mixi」のユーザー数は現在約1,300万人、月間PVはパソコン経由が約50億PV、携帯電話経由が約68億PVに達している。この巨大なPVを背景とした広告の売上も好調で、mixiを主力とするインターネットメディア事業の第3四半期の売上高は前年同期比159.7%増の62億4600万円、うち広告売上は173.5%増の58億200万円、プレミアム会員料金による売上高は56.4%増の4億4400万円となっている。

『「mixi」のユーザー数は現在約1,300万人、月間PVはパソコン経由が約50億PV、携帯電話経由が約68億PVに達している。この巨大なPVを背景とした広告の売上も好調で、mixiを主力とするインターネットメディア事業の第3四半期の売上高は前年同期比159.7%増の62億4600万円、うち広告売上は173.5%増の58億200万円、プレミアム会員料金による売上高は56.4%増の4億4400万円となっている。

このように好調なmixi事業だが、日本国内での需要がピークに達したのか、以下のグラフで月間PVの推移を見ると、全体のPVは頭打ち、モバイルからのアクセスは好調だがPCからのアクセスの下降が止まらない状況だ。』(1月31日付MarkeZine)

広告売上は依然として順調で利益も上がっているのだが、アクセスの中身が変調を来たしているのだ。それは全体のページビュー(PV)とPCからのアクセス数の下降が止まらない点にある。

【熱気が冷めたミクシィ】

僕もミクシィは日常欠かせないコミュニケーションツールとして利用しているのだが、最近は一時のような熱気が冷めているのも事実なのだ。

数年前にミクシィが右肩上がりで急成長していたころは、マイミクを増やしたい一心でオフ会に出かけたり、友達の友達にミクシィに入らないかと誘ったり、いろいろな手段を使ってマイミク集めに奔走していた。

そのブームのときの熱気が冷めてしまったようなのだ。他のユーザーやマイミクも大なり小なりそういう傾向があるのではないだろうか。

さらに言えば、ブログ作成もあまりにも一般化してきたために、ブログがブームとなってたころのヘビーユーザーはどちらかというと熱気が冷めて、すでにブログをやめてしまったりしている人が多いのではないだろうか。

【次のブレイクスルーは?】

「ウェブ国産力」(佐々木俊尚著、アスキー新書)という本の中で、佐々木氏は10代や20代の若者たちがインターネットにアクセスする機器の主流はすでにパソコンからケータイに劇的に移行しつつあると分析している。

その本によると、調査会社ネットレーティングスが2000年4月から06年3月までの6年間にパソコンを使ったインターネット利用者の年齢構成比を調べたところ、30代より上の全世代でパソコン利用率が増えているのに、20代だけは比率が劇的に下がり、06年3月で全世代の11.9%となり、ネット利用率が低い50代の11.8%に迫っているという。

パソコンとケータイという利用機器でのデジタル・デバイドが進展するとともに、ウェブ2.0に質的な変化が起きているのだ。

次の時代の技術と人々の感性のブレイクスルーはいつどんな形でやってくるのだろうか。また近い将来にワクワクする瞬間が体験できるかもしれない。

日本最大のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であるmixiに気になる変化が見え始めた。

『「mixi」のユーザー数は現在約1,300万人、月間PVはパソコン経由が約50億PV、携帯電話経由が約68億PVに達している。この巨大なPVを背景とした広告の売上も好調で、mixiを主力とするインターネットメディア事業の第3四半期の売上高は前年同期比159.7%増の62億4600万円、うち広告売上は173.5%増の58億200万円、プレミアム会員料金による売上高は56.4%増の4億4400万円となっている。

『「mixi」のユーザー数は現在約1,300万人、月間PVはパソコン経由が約50億PV、携帯電話経由が約68億PVに達している。この巨大なPVを背景とした広告の売上も好調で、mixiを主力とするインターネットメディア事業の第3四半期の売上高は前年同期比159.7%増の62億4600万円、うち広告売上は173.5%増の58億200万円、プレミアム会員料金による売上高は56.4%増の4億4400万円となっている。このように好調なmixi事業だが、日本国内での需要がピークに達したのか、以下のグラフで月間PVの推移を見ると、全体のPVは頭打ち、モバイルからのアクセスは好調だがPCからのアクセスの下降が止まらない状況だ。』(1月31日付MarkeZine)

広告売上は依然として順調で利益も上がっているのだが、アクセスの中身が変調を来たしているのだ。それは全体のページビュー(PV)とPCからのアクセス数の下降が止まらない点にある。

【熱気が冷めたミクシィ】

僕もミクシィは日常欠かせないコミュニケーションツールとして利用しているのだが、最近は一時のような熱気が冷めているのも事実なのだ。

数年前にミクシィが右肩上がりで急成長していたころは、マイミクを増やしたい一心でオフ会に出かけたり、友達の友達にミクシィに入らないかと誘ったり、いろいろな手段を使ってマイミク集めに奔走していた。

そのブームのときの熱気が冷めてしまったようなのだ。他のユーザーやマイミクも大なり小なりそういう傾向があるのではないだろうか。

さらに言えば、ブログ作成もあまりにも一般化してきたために、ブログがブームとなってたころのヘビーユーザーはどちらかというと熱気が冷めて、すでにブログをやめてしまったりしている人が多いのではないだろうか。

【次のブレイクスルーは?】

「ウェブ国産力」(佐々木俊尚著、アスキー新書)という本の中で、佐々木氏は10代や20代の若者たちがインターネットにアクセスする機器の主流はすでにパソコンからケータイに劇的に移行しつつあると分析している。

その本によると、調査会社ネットレーティングスが2000年4月から06年3月までの6年間にパソコンを使ったインターネット利用者の年齢構成比を調べたところ、30代より上の全世代でパソコン利用率が増えているのに、20代だけは比率が劇的に下がり、06年3月で全世代の11.9%となり、ネット利用率が低い50代の11.8%に迫っているという。

パソコンとケータイという利用機器でのデジタル・デバイドが進展するとともに、ウェブ2.0に質的な変化が起きているのだ。

次の時代の技術と人々の感性のブレイクスルーはいつどんな形でやってくるのだろうか。また近い将来にワクワクする瞬間が体験できるかもしれない。

2008年02月04日

【巨額提案】

マイクロソフトがヤフーに買収提案を提示してきた。

『米マイクロソフトは1日、ヤフーに買収案を提示したと発表した。提示額は1株当たり31ドル、総額約446億ドル(約4兆7500億円)で、株式と現金の組み合わせで行うとしている。

『米マイクロソフトは1日、ヤフーに買収案を提示したと発表した。提示額は1株当たり31ドル、総額約446億ドル(約4兆7500億円)で、株式と現金の組み合わせで行うとしている。

これは、1月31日のヤフー株終値に62%のプレミアムを上乗せした水準。ただ、2007年10月末につけた過去1年の最高値34.08ドルは下回っている。

マイクロソフトによる買収提案を受け、ヤフーの株価は急伸、米東部標準時間午後1時20分(日本時間2日午前3時20分)時点で前日比約45%高の27.99ドルとなっている。

ヤフーは1日、取締役会が買収提案を検討する方針を示した。』(2月1日付ロイター)

これほどの巨額買収をする意図は何なのだろうか?

【グーグルを討て!】

もちろん、マイクロソフトの狙いはあっという間にネット検索の巨人に成長したグーグルの追撃以外にはないというのは誰の目にも明らかだ。

それでは成算はあるか?マイクロソフト自身としては成算あっての大勝負だ。米国のオンライン検索市場の6割以上を制しているグーグルに対して、検索市場2番手のヤフーを買収してマイクロソフトとヤフーの強みを生かしていけば追撃は可能だろう。

なによりも消費者にとっては、コストゼロでしかも圧倒的な利便性を誇るグーグルのネット検索機能なしには何も出来ないほど日常生活すべてが依存しつつある中で、ガリバー・グーグルが市場を独占して個人を支配するような悪夢にうなされないためには、それなりの対抗馬が必要だ。そういう意味では僕ら消費者にとっては朗報だろう。お互いが切磋琢磨してより消費者にメリットのあるサービスを提供してくれるだろうから。

【次の覇者】

しかし、マイクロソフトが本当にそういった対抗馬になってグーグル以上のものを提供できるようになるかは別の問題だ。

ネットを機軸とした今のビジネスは、従来型の企業の合併では乗り越えられない壁があるような気がするのは僕だけだろうか。現にグーグルは1998年にラリーページとセルゲイ・ブリンという二人の無名の若者が創業してあっという間に世界一の巨大ネット企業に成長したように、大企業が合併してライバルを蹴落とすといったビジネスモデルではなく、消費者に支持されるネットモデルで勝負すればどんなに小さな企業や人物でも市場を制することができるのだ。

そういう意味ではマイクロソフトもヤフーもアンシャン・レジーム(旧体制)に属すると言っていいのかもしれない。体制を守ろうとする側から市場をブレイクスルーし、すべてを変革する新しい発想が生まれてくるだろうか。

僕はもっと今は名もない人物や企業がグーグルもマイクロソフトもヤフーも考えつかないような発想で新しいネットのブレイクスルーがいづれまたやってくると考える。

マイクロソフトがヤフーに買収提案を提示してきた。

『米マイクロソフトは1日、ヤフーに買収案を提示したと発表した。提示額は1株当たり31ドル、総額約446億ドル(約4兆7500億円)で、株式と現金の組み合わせで行うとしている。

『米マイクロソフトは1日、ヤフーに買収案を提示したと発表した。提示額は1株当たり31ドル、総額約446億ドル(約4兆7500億円)で、株式と現金の組み合わせで行うとしている。これは、1月31日のヤフー株終値に62%のプレミアムを上乗せした水準。ただ、2007年10月末につけた過去1年の最高値34.08ドルは下回っている。

マイクロソフトによる買収提案を受け、ヤフーの株価は急伸、米東部標準時間午後1時20分(日本時間2日午前3時20分)時点で前日比約45%高の27.99ドルとなっている。

ヤフーは1日、取締役会が買収提案を検討する方針を示した。』(2月1日付ロイター)

これほどの巨額買収をする意図は何なのだろうか?

【グーグルを討て!】

もちろん、マイクロソフトの狙いはあっという間にネット検索の巨人に成長したグーグルの追撃以外にはないというのは誰の目にも明らかだ。

それでは成算はあるか?マイクロソフト自身としては成算あっての大勝負だ。米国のオンライン検索市場の6割以上を制しているグーグルに対して、検索市場2番手のヤフーを買収してマイクロソフトとヤフーの強みを生かしていけば追撃は可能だろう。

なによりも消費者にとっては、コストゼロでしかも圧倒的な利便性を誇るグーグルのネット検索機能なしには何も出来ないほど日常生活すべてが依存しつつある中で、ガリバー・グーグルが市場を独占して個人を支配するような悪夢にうなされないためには、それなりの対抗馬が必要だ。そういう意味では僕ら消費者にとっては朗報だろう。お互いが切磋琢磨してより消費者にメリットのあるサービスを提供してくれるだろうから。

【次の覇者】

しかし、マイクロソフトが本当にそういった対抗馬になってグーグル以上のものを提供できるようになるかは別の問題だ。

ネットを機軸とした今のビジネスは、従来型の企業の合併では乗り越えられない壁があるような気がするのは僕だけだろうか。現にグーグルは1998年にラリーページとセルゲイ・ブリンという二人の無名の若者が創業してあっという間に世界一の巨大ネット企業に成長したように、大企業が合併してライバルを蹴落とすといったビジネスモデルではなく、消費者に支持されるネットモデルで勝負すればどんなに小さな企業や人物でも市場を制することができるのだ。

そういう意味ではマイクロソフトもヤフーもアンシャン・レジーム(旧体制)に属すると言っていいのかもしれない。体制を守ろうとする側から市場をブレイクスルーし、すべてを変革する新しい発想が生まれてくるだろうか。

僕はもっと今は名もない人物や企業がグーグルもマイクロソフトもヤフーも考えつかないような発想で新しいネットのブレイクスルーがいづれまたやってくると考える。

2008年01月11日

【動画の百科事典】

ネットの進化は早いですね。今度は映像を使った百科事典の登場です。

『映像作品の制作や配信などを手がけるオーエンはこのほど、動画投稿サイト「事典TV」β版を開設した。「映像の百科事典」を目指して構築したといい、まずは植物や食べ物、日本の祭りなどの動画約2000点をそろえた。

『映像作品の制作や配信などを手がけるオーエンはこのほど、動画投稿サイト「事典TV」β版を開設した。「映像の百科事典」を目指して構築したといい、まずは植物や食べ物、日本の祭りなどの動画約2000点をそろえた。

当初公開した動画は、同社が運営する映像クリエイターのネットワーク「個夢劇場」に所属する約350人が制作したが、クリエイター登録すれば誰でも動画を投稿でき、審査に通った作品だけが公開される。クリエイターは、映像を使いたい企業や自治体などから使用料を得ることが可能だ。

動画には誰でも無料でアクセスでき、キーワードから動画を検索して視聴できる。シーンごとにタグが付いており、キーワードを指定して目的に合ったシーンだけを視聴することも可能。動画をブログなどに貼り付ける機能も備えた。

今後は、動画に連動したCMを配信したり、企業にクリエイターを紹介する際の仲介料などから収益を得る計画。売り上げは初年度は2億円、5年後には30億円を見込んでいる。』(1月10日付 ITmediaニュース)

【ネットの進化】

ネット上の百科事典といえば、ウィキペディアが世界中で閲覧され、編集され、巨大な知の空間がすでに百科事典の概念を一変してしまいました。ウェブ2.0と呼ばれる新らしい潮流のひとつとして定着した感があります。

そして今度は百科事典の映像化。まだまだ小さな試みですが、人間は視覚に訴えられるとどうしても読むものよりも惹きつけられます。きっと、この「事典TV」β版も投稿が認められているので大きな潮流となっていくのではないでしょうか。

ネットの進化は早い。どんなものでも映像で確認できる時代が直ぐそこまで来ています。あまりやりすぎると人間の想像力が退化してしまうのではないだろうかと余計な心配をしてしまいますね。

※「事典TV」のサイト

ネットの進化は早いですね。今度は映像を使った百科事典の登場です。

『映像作品の制作や配信などを手がけるオーエンはこのほど、動画投稿サイト「事典TV」β版を開設した。「映像の百科事典」を目指して構築したといい、まずは植物や食べ物、日本の祭りなどの動画約2000点をそろえた。

『映像作品の制作や配信などを手がけるオーエンはこのほど、動画投稿サイト「事典TV」β版を開設した。「映像の百科事典」を目指して構築したといい、まずは植物や食べ物、日本の祭りなどの動画約2000点をそろえた。当初公開した動画は、同社が運営する映像クリエイターのネットワーク「個夢劇場」に所属する約350人が制作したが、クリエイター登録すれば誰でも動画を投稿でき、審査に通った作品だけが公開される。クリエイターは、映像を使いたい企業や自治体などから使用料を得ることが可能だ。

動画には誰でも無料でアクセスでき、キーワードから動画を検索して視聴できる。シーンごとにタグが付いており、キーワードを指定して目的に合ったシーンだけを視聴することも可能。動画をブログなどに貼り付ける機能も備えた。

今後は、動画に連動したCMを配信したり、企業にクリエイターを紹介する際の仲介料などから収益を得る計画。売り上げは初年度は2億円、5年後には30億円を見込んでいる。』(1月10日付 ITmediaニュース)

【ネットの進化】

ネット上の百科事典といえば、ウィキペディアが世界中で閲覧され、編集され、巨大な知の空間がすでに百科事典の概念を一変してしまいました。ウェブ2.0と呼ばれる新らしい潮流のひとつとして定着した感があります。

そして今度は百科事典の映像化。まだまだ小さな試みですが、人間は視覚に訴えられるとどうしても読むものよりも惹きつけられます。きっと、この「事典TV」β版も投稿が認められているので大きな潮流となっていくのではないでしょうか。

ネットの進化は早い。どんなものでも映像で確認できる時代が直ぐそこまで来ています。あまりやりすぎると人間の想像力が退化してしまうのではないだろうかと余計な心配をしてしまいますね。

※「事典TV」のサイト

2007年09月16日

【絵での交流サイト】

言葉じゃなくて、絵やイラストでコミュニケーションするのも楽しいでしょうね。そんなサイトがオープンしたというニュースが目に留まりました。

『自分で書いた絵やイラストをアップロードすることにより、イラストに興味がある人たちが気軽にコミュニケーションしあえるWebサービス「pixiv(ピクシブ)」が13日にオープンした。

『自分で書いた絵やイラストをアップロードすることにより、イラストに興味がある人たちが気軽にコミュニケーションしあえるWebサービス「pixiv(ピクシブ)」が13日にオープンした。

「pixiv(ピクシブ)」では、自分で書いた絵やイラストをアップロードし、それを見た人たちがその作品に評価をしたり、コメントを残したりできる。作品にはタグを付けることが可能で、カテゴリで分けるよりも幅広く、柔軟に作品が検索できるようになっている。作品の投稿者以外もその作品にタグを付け加えたり、削除したりすることが可能。タグは1作品につき10個まで。』(913日付RBB TODAY)

日本でのSNS(ソーシャル・ネートワークキング・サービス)の代表格はMixi(ミクシィ)ですが、こちらはあくまでも言葉が中心ですが、最近では言葉以外に写真や動画や音楽といった機能も追加され、多彩になってきています。

でも、遊び心とか以心伝心という意味では、言葉よりもイラストでのやりとりに特化するのも面白い気がします。みなさんもやってみられませんか。

言葉じゃなくて、絵やイラストでコミュニケーションするのも楽しいでしょうね。そんなサイトがオープンしたというニュースが目に留まりました。

『自分で書いた絵やイラストをアップロードすることにより、イラストに興味がある人たちが気軽にコミュニケーションしあえるWebサービス「pixiv(ピクシブ)」が13日にオープンした。

『自分で書いた絵やイラストをアップロードすることにより、イラストに興味がある人たちが気軽にコミュニケーションしあえるWebサービス「pixiv(ピクシブ)」が13日にオープンした。「pixiv(ピクシブ)」では、自分で書いた絵やイラストをアップロードし、それを見た人たちがその作品に評価をしたり、コメントを残したりできる。作品にはタグを付けることが可能で、カテゴリで分けるよりも幅広く、柔軟に作品が検索できるようになっている。作品の投稿者以外もその作品にタグを付け加えたり、削除したりすることが可能。タグは1作品につき10個まで。』(913日付RBB TODAY)

日本でのSNS(ソーシャル・ネートワークキング・サービス)の代表格はMixi(ミクシィ)ですが、こちらはあくまでも言葉が中心ですが、最近では言葉以外に写真や動画や音楽といった機能も追加され、多彩になってきています。

でも、遊び心とか以心伝心という意味では、言葉よりもイラストでのやりとりに特化するのも面白い気がします。みなさんもやってみられませんか。