上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

2009年10月09日

【繁盛、繁盛】

今、日本全国で「道の駅」が大繁盛しているそうです。

『全国の大都市圏で、地元産農産物の直売をセールスポイントとする「道の駅」が人気を集めている。産地偽装問題などで国産の農産物が注目され、近場で「新鮮で安全」な地元産野菜などが買えることが都市部の住民の心をつかみ、新設も相次いでいる。地域農業の活性化も期待されるため、自治体やJAも積極出店を検討している。

『全国の大都市圏で、地元産農産物の直売をセールスポイントとする「道の駅」が人気を集めている。産地偽装問題などで国産の農産物が注目され、近場で「新鮮で安全」な地元産野菜などが買えることが都市部の住民の心をつかみ、新設も相次いでいる。地域農業の活性化も期待されるため、自治体やJAも積極出店を検討している。

道の駅は、駐車場やトイレ、道路情報提供施設などが整備されていることを条件に国土交通省が認定。全国に917カ所(7月31日現在)ある。 一昨年6月にオープンした大阪府羽曳野市の道の駅「しらとりの郷・羽曳野」の直売所は昨年度、道の駅としては異例とされる13億円の売り上げを記録した。売り場には毎日50~100品目の新鮮な農産物が並ぶが、すべての生産者に農薬使用状況の記録の提出が義務づけられている。

大阪市内から車で1時間以内で来られるとあって、休日を中心に都市部の客でにぎわう。坂本一三副店長は「消費者の安全安心志向の高さを実感する。今年度はさらに増えそうだ」と手応えを感じている。』(10月7日付産経新聞)

【千円高速も追い風?】

先月、広島の尾道から「しまなみ海道」を渡って、四国の松山、四万十にドライブしてきましたが、高速道路から一般道路に降りるといたるところに「道の駅」があって、どこも繁盛していました。シルバーウィークに行ったのですが、連休だけでなく祝祭日や休日には高速道路千円効果も相俟って全国各地からお客さんがつめかけているようです。

ここ福岡県の僕の地元に近くでも、「道の駅」で注目を集めているところがあります。それは、「道の駅むなかた」です。玄界灘の海の幸や肥沃な宗像の地で生産された農産物などが近隣の都会から来る人たちの人気を集め、昨年4月の開業からたった1年半で200万人の累計来場者を達成したとのこと。素晴らしいですね。

いまや「道の駅」と言えば、地方で生産された農産物・水産物をその地方で直売する拠点として多くの都会人に認知されている、まさに地域の農水産品のブランドみたいなものに成長した感がありますね。これからも地域活性化のひとつの拠点として頑張ってもらいたいですね。

今、日本全国で「道の駅」が大繁盛しているそうです。

『全国の大都市圏で、地元産農産物の直売をセールスポイントとする「道の駅」が人気を集めている。産地偽装問題などで国産の農産物が注目され、近場で「新鮮で安全」な地元産野菜などが買えることが都市部の住民の心をつかみ、新設も相次いでいる。地域農業の活性化も期待されるため、自治体やJAも積極出店を検討している。

『全国の大都市圏で、地元産農産物の直売をセールスポイントとする「道の駅」が人気を集めている。産地偽装問題などで国産の農産物が注目され、近場で「新鮮で安全」な地元産野菜などが買えることが都市部の住民の心をつかみ、新設も相次いでいる。地域農業の活性化も期待されるため、自治体やJAも積極出店を検討している。 道の駅は、駐車場やトイレ、道路情報提供施設などが整備されていることを条件に国土交通省が認定。全国に917カ所(7月31日現在)ある。 一昨年6月にオープンした大阪府羽曳野市の道の駅「しらとりの郷・羽曳野」の直売所は昨年度、道の駅としては異例とされる13億円の売り上げを記録した。売り場には毎日50~100品目の新鮮な農産物が並ぶが、すべての生産者に農薬使用状況の記録の提出が義務づけられている。

大阪市内から車で1時間以内で来られるとあって、休日を中心に都市部の客でにぎわう。坂本一三副店長は「消費者の安全安心志向の高さを実感する。今年度はさらに増えそうだ」と手応えを感じている。』(10月7日付産経新聞)

【千円高速も追い風?】

先月、広島の尾道から「しまなみ海道」を渡って、四国の松山、四万十にドライブしてきましたが、高速道路から一般道路に降りるといたるところに「道の駅」があって、どこも繁盛していました。シルバーウィークに行ったのですが、連休だけでなく祝祭日や休日には高速道路千円効果も相俟って全国各地からお客さんがつめかけているようです。

ここ福岡県の僕の地元に近くでも、「道の駅」で注目を集めているところがあります。それは、「道の駅むなかた」です。玄界灘の海の幸や肥沃な宗像の地で生産された農産物などが近隣の都会から来る人たちの人気を集め、昨年4月の開業からたった1年半で200万人の累計来場者を達成したとのこと。素晴らしいですね。

いまや「道の駅」と言えば、地方で生産された農産物・水産物をその地方で直売する拠点として多くの都会人に認知されている、まさに地域の農水産品のブランドみたいなものに成長した感がありますね。これからも地域活性化のひとつの拠点として頑張ってもらいたいですね。

2009年08月14日

【価格安定のため】

冷夏による野菜の価格高騰が「規格外」野菜を市場にデビューさせようとしています。

『農水省は12日、「曲がったキュウリ」「ヒビが入ったキャベツ」など、通常は「規格外」として処分される野菜の出荷を生産者に求める方向で検討に入った。長雨や日照不足で値上がりが続く野菜の価格安定のため、全国農業協同組合連合会(JA全農)や流通関係者とも調整して品薄感の解消を図る。実行されれば、台風の被害が相次いで市況が平年の5~6倍に高騰した2004年10月以来、5年ぶりとなる。

『農水省は12日、「曲がったキュウリ」「ヒビが入ったキャベツ」など、通常は「規格外」として処分される野菜の出荷を生産者に求める方向で検討に入った。長雨や日照不足で値上がりが続く野菜の価格安定のため、全国農業協同組合連合会(JA全農)や流通関係者とも調整して品薄感の解消を図る。実行されれば、台風の被害が相次いで市況が平年の5~6倍に高騰した2004年10月以来、5年ぶりとなる。

東京都卸売市場の平均取引価格(10日現在)はジャガイモ、タマネギ、大根が平年の1.7~2.4倍と、依然として高値。さらに、レタスも月初に比べ約100円高の1キロ当たり235円など比較的、安かった品目も上がってきた。

そのため農水省は11日、出荷の前倒しをJA全農に要請。例えば、「LL」サイズでの販売を想定したレタスを「L」サイズの生育段階で市場に送るなどの方法で、当面の供給量確保を目指す。』(9月12日付時事通信)

【異常な冷夏続く】

昨年の熱波とは反対に今年は異常な冷夏・長雨が続いている。台風や活発な梅雨前線の影響で全国的な悪天候が続いていて、北部九州では梅雨明けが昨年より1ヶ月以上遅れたし、東北地方は、梅雨明けが判断できないまま、秋への移行期に入ったとの気象台の発表もあった。気象庁によれば、この冷夏はエルニーニョ現象などの影響で偏西風が強まり、平年より南寄りに蛇行したことが主な要因とのことだ。

昨年の熱波とは反対に今年は異常な冷夏・長雨が続いている。台風や活発な梅雨前線の影響で全国的な悪天候が続いていて、北部九州では梅雨明けが昨年より1ヶ月以上遅れたし、東北地方は、梅雨明けが判断できないまま、秋への移行期に入ったとの気象台の発表もあった。気象庁によれば、この冷夏はエルニーニョ現象などの影響で偏西風が強まり、平年より南寄りに蛇行したことが主な要因とのことだ。

このエルニーニョ現象、気候学者はつい最近まで熱帯の太平洋における小規模な異常であり、より広い世界においては一時的な興味の対象にすぎないと見なしていたが、ここ20年間、エチオピアからインドネシア、エクアドルにまで大洪水や火災などの異常気象をもたらし、その発生頻度や影響が以前よりも強烈になってきているとのことだ。ただ歴史的な記録があまりないために、エルニーニョ現象の活発化が、正常な気象パターンのひとつなのか、地球規模の気候変動の兆候なのかはわかっていない。

【価格安定が急務】

冷夏の原因がどうあれ、日常生活に欠かせない野菜類の価格安定はまったなしだ。このまま対策をとらずに放置していると、値上がりが続いているジャガイモやタマネギ、にんじんなどに加えて、キャベツなどの葉茎菜類にまで、値上がりが広がりそうな雲行きなのだ。

冷夏の原因がどうあれ、日常生活に欠かせない野菜類の価格安定はまったなしだ。このまま対策をとらずに放置していると、値上がりが続いているジャガイモやタマネギ、にんじんなどに加えて、キャベツなどの葉茎菜類にまで、値上がりが広がりそうな雲行きなのだ。

農水省は、野菜の価格安定のため生産者と調整して一刻も早く「曲がったキュウリ」「ヒビが入ったキャベツ」など「規格外」野菜の市場への放出を実施してほしいものだ。

それから僕ら消費者も普段から野菜のかたちにこだわらず、いいものは買うという姿勢でありたいものだ。そうすれば、生産者の意識も変わり冷夏のような異常事態による規格外野菜の放出というかたちではなく、普段から「良い」野菜が出回るようになるだろう。

冷夏による野菜の価格高騰が「規格外」野菜を市場にデビューさせようとしています。

『農水省は12日、「曲がったキュウリ」「ヒビが入ったキャベツ」など、通常は「規格外」として処分される野菜の出荷を生産者に求める方向で検討に入った。長雨や日照不足で値上がりが続く野菜の価格安定のため、全国農業協同組合連合会(JA全農)や流通関係者とも調整して品薄感の解消を図る。実行されれば、台風の被害が相次いで市況が平年の5~6倍に高騰した2004年10月以来、5年ぶりとなる。

『農水省は12日、「曲がったキュウリ」「ヒビが入ったキャベツ」など、通常は「規格外」として処分される野菜の出荷を生産者に求める方向で検討に入った。長雨や日照不足で値上がりが続く野菜の価格安定のため、全国農業協同組合連合会(JA全農)や流通関係者とも調整して品薄感の解消を図る。実行されれば、台風の被害が相次いで市況が平年の5~6倍に高騰した2004年10月以来、5年ぶりとなる。東京都卸売市場の平均取引価格(10日現在)はジャガイモ、タマネギ、大根が平年の1.7~2.4倍と、依然として高値。さらに、レタスも月初に比べ約100円高の1キロ当たり235円など比較的、安かった品目も上がってきた。

そのため農水省は11日、出荷の前倒しをJA全農に要請。例えば、「LL」サイズでの販売を想定したレタスを「L」サイズの生育段階で市場に送るなどの方法で、当面の供給量確保を目指す。』(9月12日付時事通信)

【異常な冷夏続く】

昨年の熱波とは反対に今年は異常な冷夏・長雨が続いている。台風や活発な梅雨前線の影響で全国的な悪天候が続いていて、北部九州では梅雨明けが昨年より1ヶ月以上遅れたし、東北地方は、梅雨明けが判断できないまま、秋への移行期に入ったとの気象台の発表もあった。気象庁によれば、この冷夏はエルニーニョ現象などの影響で偏西風が強まり、平年より南寄りに蛇行したことが主な要因とのことだ。

昨年の熱波とは反対に今年は異常な冷夏・長雨が続いている。台風や活発な梅雨前線の影響で全国的な悪天候が続いていて、北部九州では梅雨明けが昨年より1ヶ月以上遅れたし、東北地方は、梅雨明けが判断できないまま、秋への移行期に入ったとの気象台の発表もあった。気象庁によれば、この冷夏はエルニーニョ現象などの影響で偏西風が強まり、平年より南寄りに蛇行したことが主な要因とのことだ。このエルニーニョ現象、気候学者はつい最近まで熱帯の太平洋における小規模な異常であり、より広い世界においては一時的な興味の対象にすぎないと見なしていたが、ここ20年間、エチオピアからインドネシア、エクアドルにまで大洪水や火災などの異常気象をもたらし、その発生頻度や影響が以前よりも強烈になってきているとのことだ。ただ歴史的な記録があまりないために、エルニーニョ現象の活発化が、正常な気象パターンのひとつなのか、地球規模の気候変動の兆候なのかはわかっていない。

【価格安定が急務】

冷夏の原因がどうあれ、日常生活に欠かせない野菜類の価格安定はまったなしだ。このまま対策をとらずに放置していると、値上がりが続いているジャガイモやタマネギ、にんじんなどに加えて、キャベツなどの葉茎菜類にまで、値上がりが広がりそうな雲行きなのだ。

冷夏の原因がどうあれ、日常生活に欠かせない野菜類の価格安定はまったなしだ。このまま対策をとらずに放置していると、値上がりが続いているジャガイモやタマネギ、にんじんなどに加えて、キャベツなどの葉茎菜類にまで、値上がりが広がりそうな雲行きなのだ。農水省は、野菜の価格安定のため生産者と調整して一刻も早く「曲がったキュウリ」「ヒビが入ったキャベツ」など「規格外」野菜の市場への放出を実施してほしいものだ。

それから僕ら消費者も普段から野菜のかたちにこだわらず、いいものは買うという姿勢でありたいものだ。そうすれば、生産者の意識も変わり冷夏のような異常事態による規格外野菜の放出というかたちではなく、普段から「良い」野菜が出回るようになるだろう。

2009年06月12日

【飛行機との競合】

今から数十年前、まだ統一通貨ユーロもなく、鉄道で旅をし国境近くに来ると車掌が各車両に周ってきてマルクをリラに換えたり、スイスフランをポンドに換えたりしていました。お金はなくても時間はたっぷりある海外からやってくる学生たちは、ユーレイルパスという欧州どこでも乗れる旅行者用のパスで、時刻表を片手にのんびり鉄道を旅するのが最高の贅沢でした。僕も大学時代に欧州に行ったときは、飛行機ではなく、鉄道の旅を選んだのはそのためです。

しかし、12年前に欧州で実施されたエアラインの規制緩和で、場所によっては航空運賃が鉄道よりも安くなり、飛行機を利用して旅行をする機会が飛躍的に増えていました。必然的に鉄道は脇役となっていたのです。

それが今、大きく変わりつつあるという知らせがタイム誌から舞い込んで来ました。

【鉄道ルネサンス】

6月8日号のタイム誌の記事「鉄道に取り組む」("Working on the Railroad" by TIME dated on June 8, 2009)によれば、欧州では長い間航空機に乗客を奪われていた鉄道が、今規制緩和によってより速く、より安いサービスで息を吹き返していると伝えています。

6月8日号のタイム誌の記事「鉄道に取り組む」("Working on the Railroad" by TIME dated on June 8, 2009)によれば、欧州では長い間航空機に乗客を奪われていた鉄道が、今規制緩和によってより速く、より安いサービスで息を吹き返していると伝えています。

Working on the Railroad. Train travel in Europe has been losing passengers to airlines, but deregulation is about to usher in an era of faster ,cheaper rail service

非効率の象徴だった国営鉄道に代わって、今脚光を浴びつつある鉄道ルネッサンスの国は、スペイン、イタリア、そしてフランス。 スペインのAVE(Alta Velocidad Espanola)、イタリアのNTV(Nuovo Traporto Viaggiatori)、フランスのSNCF(Societe Nationale des Chemins de Fer Francais)など最新鋭の高速鉄道による比較的短距離の国境を跨ぐ鉄道路線は、航空機を凌ぐ売り上げでマーケットシェアを奪い返しているのです。

EU9ヶ国の高速鉄道は、現在の5千キロから10年後には三倍の15千キロにまで伸びると言われています。これほどの革命的変化をもたらしているのが、昨年の12月に始まった欧州域内の鉄道路線の自由化です。

The most radical change arrives this December, when European Union regulations will for the first time allow all the rail operatiors to compete with one another for passengers on international route.

【環境に優しい鉄道への回帰】

アメリカでもオバマ大統領のグリーンニューディールによって、CO2排出の少ない大量輸送の担い手として鉄道網の見直し計画が進められています。GMやクライスラーといった米国大手自動車メーカーの相次ぐ破綻によって、21世紀の交通の担い手は従来の石油を燃料とするクルマからハイブリッド、そして電気へと主役が交代することが明白となりました。それとともに、大量輸送の担い手も鉄道への回帰、そして鉄道ルネサンスのうねりが始まろうとしています。

アメリカでもオバマ大統領のグリーンニューディールによって、CO2排出の少ない大量輸送の担い手として鉄道網の見直し計画が進められています。GMやクライスラーといった米国大手自動車メーカーの相次ぐ破綻によって、21世紀の交通の担い手は従来の石油を燃料とするクルマからハイブリッド、そして電気へと主役が交代することが明白となりました。それとともに、大量輸送の担い手も鉄道への回帰、そして鉄道ルネサンスのうねりが始まろうとしています。

明治時代から、狭い国土に欧米の技術による鉄道を貪欲そして愚直に取り入れて、今では世界一の鉄道網と高速で安全なシステムを作り上げた日本。これから世界をリードする素地は十分にあります。

JRや私鉄各社はこの機会を最大限に活用して、欧米の鉄道ルネサンスをサポートし、低炭素社会実現に後ろ向きな産業界に活を入れてほしいものです。

それにしても、これからは欧州旅行の楽しみがまたひとつ増えそうですね。

今から数十年前、まだ統一通貨ユーロもなく、鉄道で旅をし国境近くに来ると車掌が各車両に周ってきてマルクをリラに換えたり、スイスフランをポンドに換えたりしていました。お金はなくても時間はたっぷりある海外からやってくる学生たちは、ユーレイルパスという欧州どこでも乗れる旅行者用のパスで、時刻表を片手にのんびり鉄道を旅するのが最高の贅沢でした。僕も大学時代に欧州に行ったときは、飛行機ではなく、鉄道の旅を選んだのはそのためです。

しかし、12年前に欧州で実施されたエアラインの規制緩和で、場所によっては航空運賃が鉄道よりも安くなり、飛行機を利用して旅行をする機会が飛躍的に増えていました。必然的に鉄道は脇役となっていたのです。

それが今、大きく変わりつつあるという知らせがタイム誌から舞い込んで来ました。

【鉄道ルネサンス】

6月8日号のタイム誌の記事「鉄道に取り組む」("Working on the Railroad" by TIME dated on June 8, 2009)によれば、欧州では長い間航空機に乗客を奪われていた鉄道が、今規制緩和によってより速く、より安いサービスで息を吹き返していると伝えています。

6月8日号のタイム誌の記事「鉄道に取り組む」("Working on the Railroad" by TIME dated on June 8, 2009)によれば、欧州では長い間航空機に乗客を奪われていた鉄道が、今規制緩和によってより速く、より安いサービスで息を吹き返していると伝えています。Working on the Railroad. Train travel in Europe has been losing passengers to airlines, but deregulation is about to usher in an era of faster ,cheaper rail service

非効率の象徴だった国営鉄道に代わって、今脚光を浴びつつある鉄道ルネッサンスの国は、スペイン、イタリア、そしてフランス。 スペインのAVE(Alta Velocidad Espanola)、イタリアのNTV(Nuovo Traporto Viaggiatori)、フランスのSNCF(Societe Nationale des Chemins de Fer Francais)など最新鋭の高速鉄道による比較的短距離の国境を跨ぐ鉄道路線は、航空機を凌ぐ売り上げでマーケットシェアを奪い返しているのです。

EU9ヶ国の高速鉄道は、現在の5千キロから10年後には三倍の15千キロにまで伸びると言われています。これほどの革命的変化をもたらしているのが、昨年の12月に始まった欧州域内の鉄道路線の自由化です。

The most radical change arrives this December, when European Union regulations will for the first time allow all the rail operatiors to compete with one another for passengers on international route.

【環境に優しい鉄道への回帰】

アメリカでもオバマ大統領のグリーンニューディールによって、CO2排出の少ない大量輸送の担い手として鉄道網の見直し計画が進められています。GMやクライスラーといった米国大手自動車メーカーの相次ぐ破綻によって、21世紀の交通の担い手は従来の石油を燃料とするクルマからハイブリッド、そして電気へと主役が交代することが明白となりました。それとともに、大量輸送の担い手も鉄道への回帰、そして鉄道ルネサンスのうねりが始まろうとしています。

アメリカでもオバマ大統領のグリーンニューディールによって、CO2排出の少ない大量輸送の担い手として鉄道網の見直し計画が進められています。GMやクライスラーといった米国大手自動車メーカーの相次ぐ破綻によって、21世紀の交通の担い手は従来の石油を燃料とするクルマからハイブリッド、そして電気へと主役が交代することが明白となりました。それとともに、大量輸送の担い手も鉄道への回帰、そして鉄道ルネサンスのうねりが始まろうとしています。明治時代から、狭い国土に欧米の技術による鉄道を貪欲そして愚直に取り入れて、今では世界一の鉄道網と高速で安全なシステムを作り上げた日本。これから世界をリードする素地は十分にあります。

JRや私鉄各社はこの機会を最大限に活用して、欧米の鉄道ルネサンスをサポートし、低炭素社会実現に後ろ向きな産業界に活を入れてほしいものです。

それにしても、これからは欧州旅行の楽しみがまたひとつ増えそうですね。

2009年06月08日

【原油再び上昇へ】

なにやら原油相場がきな臭くなってきた。

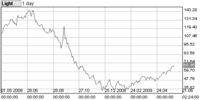

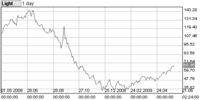

『4日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米国の雇用関連指標の改善を受けて需要回復期待が高まったことなどから急反発し、米国産標準油種WTIの中心限月7月物は前日終値比2.69ドル(4.07%)高の1バレル=68.81ドルで終了した。中心限月の終値ベースでは昨年11月4日以来、7カ月ぶりの高値。一時は69.60ドルと70ドル台に迫った。

『4日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米国の雇用関連指標の改善を受けて需要回復期待が高まったことなどから急反発し、米国産標準油種WTIの中心限月7月物は前日終値比2.69ドル(4.07%)高の1バレル=68.81ドルで終了した。中心限月の終値ベースでは昨年11月4日以来、7カ月ぶりの高値。一時は69.60ドルと70ドル台に迫った。

この日の上昇は、米金融大手ゴールドマン・サックスが原油相場の先行き見通しを上方修正したとの報道がきっかけ。景気回復につれて需要が増大する一方、供給の減少も予想されるとして、2009年末時点では85ドル、10年末では95ドルに上昇するとの見通しを示した。』(6月4日付時事通信)

【投機資金の動き】

昨年の9月におこったリーマンショック以来、世界経済は未だに不況の嵐に見舞われていますが、6月に入って僅かながらではありますが経済は底を打ったのではないかという話が日本や米国では出てきています。

そうなると米国や中国、欧州各国など世界中の国々が総動員してきた政策に基づく財政資金による需要喚起策によって膨らんだマネーが、投機マネーを中心にどこかに行き場を求めてうごめくのは当然でしょう。

そうなると米国や中国、欧州各国など世界中の国々が総動員してきた政策に基づく財政資金による需要喚起策によって膨らんだマネーが、投機マネーを中心にどこかに行き場を求めてうごめくのは当然でしょう。

じゃぶじゃぶのマネーがもたらすもうひとつの脅威、インフレへのヘッジのためにもどこに投資するのが最適か・・・・そう、それが原油をはじめとする穀物などの資源相場ということになります。

Some consider commodities a hedge against another looming threat: inflation. (p.43, "Commodities Conundrum" by Michael Schuman, TIME dated on May 18, 2009)

【悪夢再び?】

思えば昨年秋にはじまった世界金融危機の前、丁度1年前の6月にはWTIの価格は140ドルを突破していました。僕のクルマのガソリン価格を見ても、5月31日にリッター150円だったのが、8月12日には一気に186円まで急騰しています。その後今年1月15日には98円まで下がって、現在の118円くらいまで戻しているわけです。

思えば昨年秋にはじまった世界金融危機の前、丁度1年前の6月にはWTIの価格は140ドルを突破していました。僕のクルマのガソリン価格を見ても、5月31日にリッター150円だったのが、8月12日には一気に186円まで急騰しています。その後今年1月15日には98円まで下がって、現在の118円くらいまで戻しているわけです。

ガソリン価格が180円台まで上昇したときには、ガソリンスタンドの表示板が200円台には対応できないとか、イカ釣り漁船が休業を余儀なくされているとか、身近なところでも大騒ぎでした。あのときの悪夢がまだ余韻の残しているくらい、それほど時間は経っていないのに再び投機マネーに翻弄されることになるのでしょうか。世界の不況をもたらしている根本的な原因がしっかりと把握され、根本的な対策が打たれないままに、再び資源価格の高騰を招くようなことになったら・・・・僕たち庶民にとっては、まだまだ油断ならない日々が続きそうです。

なにやら原油相場がきな臭くなってきた。

『4日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米国の雇用関連指標の改善を受けて需要回復期待が高まったことなどから急反発し、米国産標準油種WTIの中心限月7月物は前日終値比2.69ドル(4.07%)高の1バレル=68.81ドルで終了した。中心限月の終値ベースでは昨年11月4日以来、7カ月ぶりの高値。一時は69.60ドルと70ドル台に迫った。

『4日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米国の雇用関連指標の改善を受けて需要回復期待が高まったことなどから急反発し、米国産標準油種WTIの中心限月7月物は前日終値比2.69ドル(4.07%)高の1バレル=68.81ドルで終了した。中心限月の終値ベースでは昨年11月4日以来、7カ月ぶりの高値。一時は69.60ドルと70ドル台に迫った。この日の上昇は、米金融大手ゴールドマン・サックスが原油相場の先行き見通しを上方修正したとの報道がきっかけ。景気回復につれて需要が増大する一方、供給の減少も予想されるとして、2009年末時点では85ドル、10年末では95ドルに上昇するとの見通しを示した。』(6月4日付時事通信)

【投機資金の動き】

昨年の9月におこったリーマンショック以来、世界経済は未だに不況の嵐に見舞われていますが、6月に入って僅かながらではありますが経済は底を打ったのではないかという話が日本や米国では出てきています。

そうなると米国や中国、欧州各国など世界中の国々が総動員してきた政策に基づく財政資金による需要喚起策によって膨らんだマネーが、投機マネーを中心にどこかに行き場を求めてうごめくのは当然でしょう。

そうなると米国や中国、欧州各国など世界中の国々が総動員してきた政策に基づく財政資金による需要喚起策によって膨らんだマネーが、投機マネーを中心にどこかに行き場を求めてうごめくのは当然でしょう。じゃぶじゃぶのマネーがもたらすもうひとつの脅威、インフレへのヘッジのためにもどこに投資するのが最適か・・・・そう、それが原油をはじめとする穀物などの資源相場ということになります。

Some consider commodities a hedge against another looming threat: inflation. (p.43, "Commodities Conundrum" by Michael Schuman, TIME dated on May 18, 2009)

【悪夢再び?】

思えば昨年秋にはじまった世界金融危機の前、丁度1年前の6月にはWTIの価格は140ドルを突破していました。僕のクルマのガソリン価格を見ても、5月31日にリッター150円だったのが、8月12日には一気に186円まで急騰しています。その後今年1月15日には98円まで下がって、現在の118円くらいまで戻しているわけです。

思えば昨年秋にはじまった世界金融危機の前、丁度1年前の6月にはWTIの価格は140ドルを突破していました。僕のクルマのガソリン価格を見ても、5月31日にリッター150円だったのが、8月12日には一気に186円まで急騰しています。その後今年1月15日には98円まで下がって、現在の118円くらいまで戻しているわけです。ガソリン価格が180円台まで上昇したときには、ガソリンスタンドの表示板が200円台には対応できないとか、イカ釣り漁船が休業を余儀なくされているとか、身近なところでも大騒ぎでした。あのときの悪夢がまだ余韻の残しているくらい、それほど時間は経っていないのに再び投機マネーに翻弄されることになるのでしょうか。世界の不況をもたらしている根本的な原因がしっかりと把握され、根本的な対策が打たれないままに、再び資源価格の高騰を招くようなことになったら・・・・僕たち庶民にとっては、まだまだ油断ならない日々が続きそうです。

2009年06月01日

【1日から施行】

薬のネット販売禁止やコンビニの大衆薬販売参入など最近物議を醸してきた改正薬事法がいよいよ6月1日から施行されます。

薬のネット販売禁止やコンビニの大衆薬販売参入など最近物議を醸してきた改正薬事法がいよいよ6月1日から施行されます。

『風邪薬や胃腸薬などの一般用医薬品(大衆薬)販売の規制を緩和する改正薬事法が6月1日から施行され、新設される「登録販売者」を置けば、薬剤師がいなくても大衆薬の約9割を販売できるようになる。新しい収益源にと期待する流通大手各社が相次ぎ参入を表明。これまで市場を独占してきたドラッグストアや薬局は、24時間営業の拡大や調剤事業の強化で迎え撃つ。異業種入り乱れた流通大競争時代が始まる。』(5月30日付毎日新聞)

【大競争始まる】

改正薬事法がクスリ業界に与える影響は甚大です。なぜなら、改正薬事法では従来、薬剤師がいなければ大衆薬の販売が出来なかったため大手のドラッグストアなどの独壇場だったのが、今回新設される「登録販売者」を置けばどこでも大衆薬の9割を販売できることになるからです。登録販売者とは、高卒以上で1年以上の実務経験があり、都道府県試験に合格すればよく、改正法施行時点では不足していますが、これからどんどん増えていくでしょう。

改正薬事法がクスリ業界に与える影響は甚大です。なぜなら、改正薬事法では従来、薬剤師がいなければ大衆薬の販売が出来なかったため大手のドラッグストアなどの独壇場だったのが、今回新設される「登録販売者」を置けばどこでも大衆薬の9割を販売できることになるからです。登録販売者とは、高卒以上で1年以上の実務経験があり、都道府県試験に合格すればよく、改正法施行時点では不足していますが、これからどんどん増えていくでしょう。

こんなチャンスを他の業界が見逃すはずはありません。すでにコンビニ業界大手はこの日に向けて着々と準備を進めていましたし、新聞によればヤマダ電機が従業員に登録販売者の資格を取らせるなど、大手家電量販店やホームセンターにも参入準備の動きが広がっているとのことです。

まさに複数の業界が入り乱れて風邪薬や目薬などの大衆薬の販売に大挙参入し、「マツモトキヨシ」などのドラックストアと大競争を繰り広げようとしているのです。

【薬漬けの代償】

消費者にとっては販売のチャネルが広がることで、どこでも気軽に薬が買える様になることに加えて、薬の値段も安くなることが期待できるのかもしれません。

しかし、重要なことを忘れてはいけません。つまり、法律が変わって、業界の参入規制が緩和されることは基本的にはいいことですが、そもそも日常生活の中でクスリを使う頻度が多すぎることにもっと消費者であり生活者である僕たちは慎重に考えるべきではないかということです。

医療の薬漬けは以前から社会問題として取り上げられており、病院によるクスリの使用についてはそれなりに改善が図られていると思いますが、そもそも個人のレベルでクスリに頼りすぎることを見直さないと、どんどん業界の思う壺にはまるだけでなく、自分の健康をも害することになりかねません。

自分の健康にとって本当にこのクスリが必要なのか、もっと別の直し方はないのか、コンビニの店頭でクスリを買う前にちょっと思いをめぐらしてみる必要がありそうです。

薬のネット販売禁止やコンビニの大衆薬販売参入など最近物議を醸してきた改正薬事法がいよいよ6月1日から施行されます。

薬のネット販売禁止やコンビニの大衆薬販売参入など最近物議を醸してきた改正薬事法がいよいよ6月1日から施行されます。『風邪薬や胃腸薬などの一般用医薬品(大衆薬)販売の規制を緩和する改正薬事法が6月1日から施行され、新設される「登録販売者」を置けば、薬剤師がいなくても大衆薬の約9割を販売できるようになる。新しい収益源にと期待する流通大手各社が相次ぎ参入を表明。これまで市場を独占してきたドラッグストアや薬局は、24時間営業の拡大や調剤事業の強化で迎え撃つ。異業種入り乱れた流通大競争時代が始まる。』(5月30日付毎日新聞)

【大競争始まる】

改正薬事法がクスリ業界に与える影響は甚大です。なぜなら、改正薬事法では従来、薬剤師がいなければ大衆薬の販売が出来なかったため大手のドラッグストアなどの独壇場だったのが、今回新設される「登録販売者」を置けばどこでも大衆薬の9割を販売できることになるからです。登録販売者とは、高卒以上で1年以上の実務経験があり、都道府県試験に合格すればよく、改正法施行時点では不足していますが、これからどんどん増えていくでしょう。

改正薬事法がクスリ業界に与える影響は甚大です。なぜなら、改正薬事法では従来、薬剤師がいなければ大衆薬の販売が出来なかったため大手のドラッグストアなどの独壇場だったのが、今回新設される「登録販売者」を置けばどこでも大衆薬の9割を販売できることになるからです。登録販売者とは、高卒以上で1年以上の実務経験があり、都道府県試験に合格すればよく、改正法施行時点では不足していますが、これからどんどん増えていくでしょう。こんなチャンスを他の業界が見逃すはずはありません。すでにコンビニ業界大手はこの日に向けて着々と準備を進めていましたし、新聞によればヤマダ電機が従業員に登録販売者の資格を取らせるなど、大手家電量販店やホームセンターにも参入準備の動きが広がっているとのことです。

まさに複数の業界が入り乱れて風邪薬や目薬などの大衆薬の販売に大挙参入し、「マツモトキヨシ」などのドラックストアと大競争を繰り広げようとしているのです。

【薬漬けの代償】

消費者にとっては販売のチャネルが広がることで、どこでも気軽に薬が買える様になることに加えて、薬の値段も安くなることが期待できるのかもしれません。

しかし、重要なことを忘れてはいけません。つまり、法律が変わって、業界の参入規制が緩和されることは基本的にはいいことですが、そもそも日常生活の中でクスリを使う頻度が多すぎることにもっと消費者であり生活者である僕たちは慎重に考えるべきではないかということです。

医療の薬漬けは以前から社会問題として取り上げられており、病院によるクスリの使用についてはそれなりに改善が図られていると思いますが、そもそも個人のレベルでクスリに頼りすぎることを見直さないと、どんどん業界の思う壺にはまるだけでなく、自分の健康をも害することになりかねません。

自分の健康にとって本当にこのクスリが必要なのか、もっと別の直し方はないのか、コンビニの店頭でクスリを買う前にちょっと思いをめぐらしてみる必要がありそうです。

2009年05月26日

【秒読み、破産法申請】

GMの政府に対する再建計画提出期限である6月1日がいよいよ目前に迫ってきた。

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の破産処理がカウントダウンに入ってきた。22日付の米紙ワシントン・ポスト(電子版)は、米政府が来週にも連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)適用を申請させる方向で準備していると報じた。GMは21日、破産回避の条件である労務関係費削減で労組と暫定合意したが、債務の9割カットは債権者と合意するのは極めて困難な情勢だ。ただ最終期限の来月1日までギリギリの調整を続けるとの観測も出ている。』(5月23日付産経新聞)

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の破産処理がカウントダウンに入ってきた。22日付の米紙ワシントン・ポスト(電子版)は、米政府が来週にも連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)適用を申請させる方向で準備していると報じた。GMは21日、破産回避の条件である労務関係費削減で労組と暫定合意したが、債務の9割カットは債権者と合意するのは極めて困難な情勢だ。ただ最終期限の来月1日までギリギリの調整を続けるとの観測も出ている。』(5月23日付産経新聞)

【政府の救済チーム】

新聞によれば再建計画の柱はふたつ。ひとつは労務関係費の圧縮で、これはほぼ全米自動車労働組合(UAW)がGM経営陣と暫定合意に達したと報道されている。問題は、もうひとつの270億ドルの無担保社債株式化による債権カットであるが、こちらは26日までに債権者の合意が必要とされているが見通しは暗いようだ。

興味深いのは、このGMの救済に、20名近い財務省スタッフと政府から委託を受けたボストンコンサルティングファーム(BCG)のコンサルタントからなるホワイトハウスのタスクフォースがGM内部に派遣されていて、今まで精力的に再建計画作りに参画していることだ。

5月11日付のビジネスウィーク誌の記事「Inside GM, With The G-Men In Charge」によれば、そのボスは経験豊富なインベストメント・バンカーであるSteven Rattner氏とRon Bloom氏であり、この二人が連日GMのCEOであるFrederick A.Henderson氏と詰めているとのこと。この連中がGMの債務株式化に関する債権者との交渉を仕切り、その運命を左右するのだ。

【アメリカというシステム】

今、アメリカはオバマ大統領のもとでブッシュ政権時代には考えられなかったような様々な政策手段を駆使して、この未曾有の金融経済危機を乗り越えようとしている。しかし、GMの政府救済チームも一見すると、共和党政権時代とは違ったやり方のようだが、ビジネスウィークの記事などを見ていると、民間と政府は全く別物であっても、ある業界やシステムに危機的な状況が発生すると、金融や業界に精通したプロたちが政府と一緒になって立ち向かうという点では党派を超えたものがあるように見える。

もちろん、そこには巨額の報酬(BCGの救済チームには7百万ドルの報酬が政府から支払われると言う)という見返りがあるものの、アメリカというのは失敗したときの復活のための手段というか、とことんデータを分析して反省を次に生かすという意味では手ごわい存在だと思わずにはいられない。このGMのケースも日本だったらどういったやり方が取られただろうか。興味深いテーマだ。

GMの政府に対する再建計画提出期限である6月1日がいよいよ目前に迫ってきた。

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の破産処理がカウントダウンに入ってきた。22日付の米紙ワシントン・ポスト(電子版)は、米政府が来週にも連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)適用を申請させる方向で準備していると報じた。GMは21日、破産回避の条件である労務関係費削減で労組と暫定合意したが、債務の9割カットは債権者と合意するのは極めて困難な情勢だ。ただ最終期限の来月1日までギリギリの調整を続けるとの観測も出ている。』(5月23日付産経新聞)

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の破産処理がカウントダウンに入ってきた。22日付の米紙ワシントン・ポスト(電子版)は、米政府が来週にも連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)適用を申請させる方向で準備していると報じた。GMは21日、破産回避の条件である労務関係費削減で労組と暫定合意したが、債務の9割カットは債権者と合意するのは極めて困難な情勢だ。ただ最終期限の来月1日までギリギリの調整を続けるとの観測も出ている。』(5月23日付産経新聞)【政府の救済チーム】

新聞によれば再建計画の柱はふたつ。ひとつは労務関係費の圧縮で、これはほぼ全米自動車労働組合(UAW)がGM経営陣と暫定合意に達したと報道されている。問題は、もうひとつの270億ドルの無担保社債株式化による債権カットであるが、こちらは26日までに債権者の合意が必要とされているが見通しは暗いようだ。

興味深いのは、このGMの救済に、20名近い財務省スタッフと政府から委託を受けたボストンコンサルティングファーム(BCG)のコンサルタントからなるホワイトハウスのタスクフォースがGM内部に派遣されていて、今まで精力的に再建計画作りに参画していることだ。

5月11日付のビジネスウィーク誌の記事「Inside GM, With The G-Men In Charge」によれば、そのボスは経験豊富なインベストメント・バンカーであるSteven Rattner氏とRon Bloom氏であり、この二人が連日GMのCEOであるFrederick A.Henderson氏と詰めているとのこと。この連中がGMの債務株式化に関する債権者との交渉を仕切り、その運命を左右するのだ。

【アメリカというシステム】

今、アメリカはオバマ大統領のもとでブッシュ政権時代には考えられなかったような様々な政策手段を駆使して、この未曾有の金融経済危機を乗り越えようとしている。しかし、GMの政府救済チームも一見すると、共和党政権時代とは違ったやり方のようだが、ビジネスウィークの記事などを見ていると、民間と政府は全く別物であっても、ある業界やシステムに危機的な状況が発生すると、金融や業界に精通したプロたちが政府と一緒になって立ち向かうという点では党派を超えたものがあるように見える。

もちろん、そこには巨額の報酬(BCGの救済チームには7百万ドルの報酬が政府から支払われると言う)という見返りがあるものの、アメリカというのは失敗したときの復活のための手段というか、とことんデータを分析して反省を次に生かすという意味では手ごわい存在だと思わずにはいられない。このGMのケースも日本だったらどういったやり方が取られただろうか。興味深いテーマだ。

2009年04月22日

【イラクに注目】

人間の欲というのは、いつの時代にも新しい対象も求めてやまないものです。

『イラク戦争以後、現地の復興や治安が回復しだすとともに、日本国内で一時、暴落したイラクの通貨「ディナール」への投機熱が急速に高まっている。この通貨を扱う両替商は「経済復興で20万円が一挙に1億円以上になる」と宣伝。その一方で、今後の情勢によっては大幅なインフレなどの恐れもあるとして警戒を呼びかける識者も。今のところ財務省は静観しているが、リスクもはらむディナールの購入には自己責任が問われている。

『イラク戦争以後、現地の復興や治安が回復しだすとともに、日本国内で一時、暴落したイラクの通貨「ディナール」への投機熱が急速に高まっている。この通貨を扱う両替商は「経済復興で20万円が一挙に1億円以上になる」と宣伝。その一方で、今後の情勢によっては大幅なインフレなどの恐れもあるとして警戒を呼びかける識者も。今のところ財務省は静観しているが、リスクもはらむディナールの購入には自己責任が問われている。

「史上最安値レベルに暴落しているディナールを入手することで、投資額の300倍以上の利益を手にすることができます」

東京の両替商はこのような宣伝文句でディナール紙幣を販売している。この両替商によると、現在注文が相次いでおり、昨年7月に月商50万円だった取引が、今年3月には60倍の3000万円に膨れ上がった。40代の主婦が一度に100万円を購入したケースもあるという。』(4月10日付産経新聞)

【戦後復興】

産経新聞の記事によれば、イラクの通貨であるディナールは湾岸戦争(1991年)とイラク戦争(2003年)の影響で大暴落し、米ドルとの交換レートは90年当時、1デシ=1・6ドルだったのが、現在は1250デシ=1ドルと2000分の1に落ち込んでいるとのこと。

産経新聞の記事によれば、イラクの通貨であるディナールは湾岸戦争(1991年)とイラク戦争(2003年)の影響で大暴落し、米ドルとの交換レートは90年当時、1デシ=1・6ドルだったのが、現在は1250デシ=1ドルと2000分の1に落ち込んでいるとのこと。

しかし、治安の安定と埋蔵量世界第三位という原油の国内生産の回復等によって、イラクの実質GDP(国内総生産)成長率は、昨年9・8%で今後5年間は約7%で推移するとの見方もあり、そうなれば暴落していたディナールの価値が一気に上昇すると一部の両替商が投機熱を煽っているのです。

本当にそうなのでしょうか。

【一攫千金の夢】

しかし、うまい話には落とし穴があります。ある外国為替業者が指摘しているように、「経済が復興するにつれてインフレの可能性が十分にある。そうなると、イラク政府がデノミ(通貨単位の切り下げ)を発動させて、現紙幣の価値を減少させる可能性もある」というのは本当でしょう。

投機に振り向けて、そのお金がゼロになっても全く困らない本物の金持ちならいざ知らず、僕たちのような普通の生活者にとっては未だ戦争状態にある国の通貨を買うと言うのは、とてつもないリスクだと考えるのが普通ではないでしょうか。為替の見通しというのは、プロでも難しいというのが定説です。

一攫千金の夢を追って、100万円をディナールに投資した40代の主婦の方が先々後悔しないことを祈るばかりです。

人間の欲というのは、いつの時代にも新しい対象も求めてやまないものです。

『イラク戦争以後、現地の復興や治安が回復しだすとともに、日本国内で一時、暴落したイラクの通貨「ディナール」への投機熱が急速に高まっている。この通貨を扱う両替商は「経済復興で20万円が一挙に1億円以上になる」と宣伝。その一方で、今後の情勢によっては大幅なインフレなどの恐れもあるとして警戒を呼びかける識者も。今のところ財務省は静観しているが、リスクもはらむディナールの購入には自己責任が問われている。

『イラク戦争以後、現地の復興や治安が回復しだすとともに、日本国内で一時、暴落したイラクの通貨「ディナール」への投機熱が急速に高まっている。この通貨を扱う両替商は「経済復興で20万円が一挙に1億円以上になる」と宣伝。その一方で、今後の情勢によっては大幅なインフレなどの恐れもあるとして警戒を呼びかける識者も。今のところ財務省は静観しているが、リスクもはらむディナールの購入には自己責任が問われている。「史上最安値レベルに暴落しているディナールを入手することで、投資額の300倍以上の利益を手にすることができます」

東京の両替商はこのような宣伝文句でディナール紙幣を販売している。この両替商によると、現在注文が相次いでおり、昨年7月に月商50万円だった取引が、今年3月には60倍の3000万円に膨れ上がった。40代の主婦が一度に100万円を購入したケースもあるという。』(4月10日付産経新聞)

【戦後復興】

産経新聞の記事によれば、イラクの通貨であるディナールは湾岸戦争(1991年)とイラク戦争(2003年)の影響で大暴落し、米ドルとの交換レートは90年当時、1デシ=1・6ドルだったのが、現在は1250デシ=1ドルと2000分の1に落ち込んでいるとのこと。

産経新聞の記事によれば、イラクの通貨であるディナールは湾岸戦争(1991年)とイラク戦争(2003年)の影響で大暴落し、米ドルとの交換レートは90年当時、1デシ=1・6ドルだったのが、現在は1250デシ=1ドルと2000分の1に落ち込んでいるとのこと。しかし、治安の安定と埋蔵量世界第三位という原油の国内生産の回復等によって、イラクの実質GDP(国内総生産)成長率は、昨年9・8%で今後5年間は約7%で推移するとの見方もあり、そうなれば暴落していたディナールの価値が一気に上昇すると一部の両替商が投機熱を煽っているのです。

本当にそうなのでしょうか。

【一攫千金の夢】

しかし、うまい話には落とし穴があります。ある外国為替業者が指摘しているように、「経済が復興するにつれてインフレの可能性が十分にある。そうなると、イラク政府がデノミ(通貨単位の切り下げ)を発動させて、現紙幣の価値を減少させる可能性もある」というのは本当でしょう。

投機に振り向けて、そのお金がゼロになっても全く困らない本物の金持ちならいざ知らず、僕たちのような普通の生活者にとっては未だ戦争状態にある国の通貨を買うと言うのは、とてつもないリスクだと考えるのが普通ではないでしょうか。為替の見通しというのは、プロでも難しいというのが定説です。

一攫千金の夢を追って、100万円をディナールに投資した40代の主婦の方が先々後悔しないことを祈るばかりです。

2009年04月09日

【ブラックリスト公表】

タックスヘイブン(租税回避地)やオフショアセンターとしてグローバリゼーションの恩恵を受けていた地域に今世界の厳しい目が向けられている。

『経済協力開発機構(OECD)は、コスタリカとマレーシア、フィリピン、ウルグアイを非協力的なタックスヘイブン(租税回避地)のブラックリストに載せた。20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)で合意した租税回避の取り締まり強化に向けた措置の一環。

『経済協力開発機構(OECD)は、コスタリカとマレーシア、フィリピン、ウルグアイを非協力的なタックスヘイブン(租税回避地)のブラックリストに載せた。20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)で合意した租税回避の取り締まり強化に向けた措置の一環。

これとは別に、透明性強化に合意したものの、必要な国際協定に署名していない国・地域を特定した「グレーリスト」には、ルクセンブルク、スイス、オーストリア、ベルギー、シンガポール、チリ、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン、モナコなどが載せられた。

中国は、国際的な租税基準をおおむね採用した国・地域を示す「ホワイトリスト」に含まれたが、OECDは同国の特別行政区である香港とマカオについて、今のところ「採用にコミット」するにとどまっていると指摘した。

G20首脳会合はこの日、OECDの情報をベースに、タックスヘイブンなど非協力的な国・地域に対し、制裁も含む処置を取ることで合意した。』(4月3日付ロイター)

【終わりの始まり】

実は、ロンドンのG20首脳会合での合意の前には相当の紆余曲折があったようだ。というのは、会議直前の4月6日号のアジア版タイム誌に「隠れるところなし」("Nowhere To Hide", page 24-25, TIME dated on April 6, 2009)という見出しでシンガポールやスイスがオフショア資金に関する一部情報開示に合意したとの記事が掲載されていたのだ。

実は、ロンドンのG20首脳会合での合意の前には相当の紆余曲折があったようだ。というのは、会議直前の4月6日号のアジア版タイム誌に「隠れるところなし」("Nowhere To Hide", page 24-25, TIME dated on April 6, 2009)という見出しでシンガポールやスイスがオフショア資金に関する一部情報開示に合意したとの記事が掲載されていたのだ。

Nowhere To Hide - The financial crisis has hit growth, shredded jobs and slammed stock prices. Now comes an upside: offshore centers from Singapore to Switzerland have finally agreed to share more information

主催国イギリスのブラウン首相が「スイスが情報開示」という一報をファックスで受け取ったとき、「これはタックスヘイブンの終わりの始まりだ」と述べた。

"This" he said, marks "the beginning of the end of tax hevens".

スイスの決断は、それほど革命的と呼べるほどの出来事なのだ。無理もない。これほどの経済危機が世界を席巻し、世界の納税者の怒りの矛先がタックスヘイブンの国々に向かなければ、スイスやシンガポールからこれほどの譲歩は引き出せなかっただろう。今までは世界中の金持ちはタックスヘイブンに資金を動かせば、その地域の銀行の守秘義務に守られて租税回避どころか、脱税まがいの行為さえ見逃されてきたのだ。

香港やマカオを持つ中国の反対にもかかわらず、フランスなどの強硬姿勢もあってOECDは今回のタックスヘイブンリスト公表にこぎつけたのだ。

【長い道のり】

しかし、これからの道のりは長く険しい。米国だけ見ても、オフショアに逃げていると見られる納税されるべき資金の額は1千億ドル、世界貿易の60パーセントがタックスヘイブン経由で行われているほか、個人資産額で11.5兆ドル(1100兆円)ものお金がタックスヘイブンにあるのだ。また、ケイマンのように、租税回避の性質を利用して数え切れないほどのSPC(特別目的会社)が設立され、それを使ったデリバティブ商品が作られて、今回の金融危機の温床にもなったと言われているのだ。

しかし、これからの道のりは長く険しい。米国だけ見ても、オフショアに逃げていると見られる納税されるべき資金の額は1千億ドル、世界貿易の60パーセントがタックスヘイブン経由で行われているほか、個人資産額で11.5兆ドル(1100兆円)ものお金がタックスヘイブンにあるのだ。また、ケイマンのように、租税回避の性質を利用して数え切れないほどのSPC(特別目的会社)が設立され、それを使ったデリバティブ商品が作られて、今回の金融危機の温床にもなったと言われているのだ。

また、これらのタックスヘイブンの中には、パナマやジブラルタルのようにOECDの基準などどこ吹く風のところもあれば、もっと大きな問題としてそもそもタックスヘイブンの本拠地は英国、というよりもロンドンであり、ロンドンの役割に何らかの規制を加えなければ、本当の意味の規制はできないと見る向きもあるのだ。

未曾有の金融危機から世界的な大不況に立ち至っている現在、経済だけでなく政治的にも、長い間見過ごされてきたこのタックスヘイブンをどうするのかは世界の金融システムの抜本的な改革の一里塚になることは間違いないようだ。

みなさんはどうご覧になりますか。

タックスヘイブン(租税回避地)やオフショアセンターとしてグローバリゼーションの恩恵を受けていた地域に今世界の厳しい目が向けられている。

『経済協力開発機構(OECD)は、コスタリカとマレーシア、フィリピン、ウルグアイを非協力的なタックスヘイブン(租税回避地)のブラックリストに載せた。20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)で合意した租税回避の取り締まり強化に向けた措置の一環。

『経済協力開発機構(OECD)は、コスタリカとマレーシア、フィリピン、ウルグアイを非協力的なタックスヘイブン(租税回避地)のブラックリストに載せた。20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)で合意した租税回避の取り締まり強化に向けた措置の一環。これとは別に、透明性強化に合意したものの、必要な国際協定に署名していない国・地域を特定した「グレーリスト」には、ルクセンブルク、スイス、オーストリア、ベルギー、シンガポール、チリ、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン、モナコなどが載せられた。

中国は、国際的な租税基準をおおむね採用した国・地域を示す「ホワイトリスト」に含まれたが、OECDは同国の特別行政区である香港とマカオについて、今のところ「採用にコミット」するにとどまっていると指摘した。

G20首脳会合はこの日、OECDの情報をベースに、タックスヘイブンなど非協力的な国・地域に対し、制裁も含む処置を取ることで合意した。』(4月3日付ロイター)

【終わりの始まり】

実は、ロンドンのG20首脳会合での合意の前には相当の紆余曲折があったようだ。というのは、会議直前の4月6日号のアジア版タイム誌に「隠れるところなし」("Nowhere To Hide", page 24-25, TIME dated on April 6, 2009)という見出しでシンガポールやスイスがオフショア資金に関する一部情報開示に合意したとの記事が掲載されていたのだ。

実は、ロンドンのG20首脳会合での合意の前には相当の紆余曲折があったようだ。というのは、会議直前の4月6日号のアジア版タイム誌に「隠れるところなし」("Nowhere To Hide", page 24-25, TIME dated on April 6, 2009)という見出しでシンガポールやスイスがオフショア資金に関する一部情報開示に合意したとの記事が掲載されていたのだ。Nowhere To Hide - The financial crisis has hit growth, shredded jobs and slammed stock prices. Now comes an upside: offshore centers from Singapore to Switzerland have finally agreed to share more information

主催国イギリスのブラウン首相が「スイスが情報開示」という一報をファックスで受け取ったとき、「これはタックスヘイブンの終わりの始まりだ」と述べた。

"This" he said, marks "the beginning of the end of tax hevens".

スイスの決断は、それほど革命的と呼べるほどの出来事なのだ。無理もない。これほどの経済危機が世界を席巻し、世界の納税者の怒りの矛先がタックスヘイブンの国々に向かなければ、スイスやシンガポールからこれほどの譲歩は引き出せなかっただろう。今までは世界中の金持ちはタックスヘイブンに資金を動かせば、その地域の銀行の守秘義務に守られて租税回避どころか、脱税まがいの行為さえ見逃されてきたのだ。

香港やマカオを持つ中国の反対にもかかわらず、フランスなどの強硬姿勢もあってOECDは今回のタックスヘイブンリスト公表にこぎつけたのだ。

【長い道のり】

しかし、これからの道のりは長く険しい。米国だけ見ても、オフショアに逃げていると見られる納税されるべき資金の額は1千億ドル、世界貿易の60パーセントがタックスヘイブン経由で行われているほか、個人資産額で11.5兆ドル(1100兆円)ものお金がタックスヘイブンにあるのだ。また、ケイマンのように、租税回避の性質を利用して数え切れないほどのSPC(特別目的会社)が設立され、それを使ったデリバティブ商品が作られて、今回の金融危機の温床にもなったと言われているのだ。

しかし、これからの道のりは長く険しい。米国だけ見ても、オフショアに逃げていると見られる納税されるべき資金の額は1千億ドル、世界貿易の60パーセントがタックスヘイブン経由で行われているほか、個人資産額で11.5兆ドル(1100兆円)ものお金がタックスヘイブンにあるのだ。また、ケイマンのように、租税回避の性質を利用して数え切れないほどのSPC(特別目的会社)が設立され、それを使ったデリバティブ商品が作られて、今回の金融危機の温床にもなったと言われているのだ。また、これらのタックスヘイブンの中には、パナマやジブラルタルのようにOECDの基準などどこ吹く風のところもあれば、もっと大きな問題としてそもそもタックスヘイブンの本拠地は英国、というよりもロンドンであり、ロンドンの役割に何らかの規制を加えなければ、本当の意味の規制はできないと見る向きもあるのだ。

未曾有の金融危機から世界的な大不況に立ち至っている現在、経済だけでなく政治的にも、長い間見過ごされてきたこのタックスヘイブンをどうするのかは世界の金融システムの抜本的な改革の一里塚になることは間違いないようだ。

みなさんはどうご覧になりますか。

2009年03月13日

【ETC問い合わせ殺到】

ETC購入への助成金に問い合わせが殺到しているそうです。

『国土交通省所管の財団法人高速道路交流推進財団は2009年3月6日、「ETC」車載器の新規購入者に対し、3月12日から助成金を出すと正式に発表した。財団には、「問い合わせがものすごく殺到」、特設サイトが一時ダウンした。

『国土交通省所管の財団法人高速道路交流推進財団は2009年3月6日、「ETC」車載器の新規購入者に対し、3月12日から助成金を出すと正式に発表した。財団には、「問い合わせがものすごく殺到」、特設サイトが一時ダウンした。

09年3月から、ETC搭載車を対象にした休日1000円乗り放題など、高速道路料金の大幅な値下げが始まるのを受けて、ETC車載器の新規購入者に対して、4輪車では5250円、2輪車では1万5750円を助成する。財団のホームページにはアクセスが集中し、6日午後、制度を説明する特設サイトが一時ダウンした。同財団には、助成金の額や助成の方法、助成取扱店などの問い合わせが電話で殺到、「数のカウントができないくらい、対応に追われている」状況であると話している。

同財団はこの助成制度の主旨として、「ETCの普及促進は渋滞を解消し、CO2の削減に非常に有効な手段であり、公益的な要素が大きい」ことを挙げている。助成金を受ける条件は、(1)ETC車載器を「助成取扱店」で「新規に」購入する、(2)「2年以上」の使用と「2回以上」の分割払いを行う、(3)申込時に「アンケート」に回答する、などだ。期間は09年3月12日から3月31日までで、それより前の予約は行っていない。来年度についても実施する可能性があるという。』(3月6日 付 J-CASTニュース)

【休日千円が引き金】

ETCは1997年から試験導入が始まり、当初はETC車載器の値段が高かったことや、ETCカードの煩雑な手続きなどを理由になかなか普及が進まなかったのですが、割引制度の導入や2006年1月以降に実施となったハイウェイカードの全面廃止などの影響で一気に普及し、現在は7割近くの利用率になっています。結構普及しているんですね。

そしてここに来て不況対策のひとつとして実施されることが決まった休日の高速料金一律千円の措置。この対策に呼応するかたちで実施されるETCへの助成金。これだけそろえばETCを持っていない残り3割のドライバーも購入に向けて動き始めるでしょう。

ETC導入から10年近くを経てようやく普及率9割台も真近ではないでしょうか。民主党の高速道路無料化という政策をいいとこ取りするような政府の今回の施策、ドライバーにとっても高速道路会社にとっても景気にとってもプラスに働くことは間違いなさそうですね。

定額給付金や失言騒動で人気のない麻生首相も、この休日千円はもっと国民に積極的にアピールしたらどうでしょうか。

ETC購入への助成金に問い合わせが殺到しているそうです。

『国土交通省所管の財団法人高速道路交流推進財団は2009年3月6日、「ETC」車載器の新規購入者に対し、3月12日から助成金を出すと正式に発表した。財団には、「問い合わせがものすごく殺到」、特設サイトが一時ダウンした。

『国土交通省所管の財団法人高速道路交流推進財団は2009年3月6日、「ETC」車載器の新規購入者に対し、3月12日から助成金を出すと正式に発表した。財団には、「問い合わせがものすごく殺到」、特設サイトが一時ダウンした。09年3月から、ETC搭載車を対象にした休日1000円乗り放題など、高速道路料金の大幅な値下げが始まるのを受けて、ETC車載器の新規購入者に対して、4輪車では5250円、2輪車では1万5750円を助成する。財団のホームページにはアクセスが集中し、6日午後、制度を説明する特設サイトが一時ダウンした。同財団には、助成金の額や助成の方法、助成取扱店などの問い合わせが電話で殺到、「数のカウントができないくらい、対応に追われている」状況であると話している。

同財団はこの助成制度の主旨として、「ETCの普及促進は渋滞を解消し、CO2の削減に非常に有効な手段であり、公益的な要素が大きい」ことを挙げている。助成金を受ける条件は、(1)ETC車載器を「助成取扱店」で「新規に」購入する、(2)「2年以上」の使用と「2回以上」の分割払いを行う、(3)申込時に「アンケート」に回答する、などだ。期間は09年3月12日から3月31日までで、それより前の予約は行っていない。来年度についても実施する可能性があるという。』(3月6日 付 J-CASTニュース)

【休日千円が引き金】

ETCは1997年から試験導入が始まり、当初はETC車載器の値段が高かったことや、ETCカードの煩雑な手続きなどを理由になかなか普及が進まなかったのですが、割引制度の導入や2006年1月以降に実施となったハイウェイカードの全面廃止などの影響で一気に普及し、現在は7割近くの利用率になっています。結構普及しているんですね。

そしてここに来て不況対策のひとつとして実施されることが決まった休日の高速料金一律千円の措置。この対策に呼応するかたちで実施されるETCへの助成金。これだけそろえばETCを持っていない残り3割のドライバーも購入に向けて動き始めるでしょう。

ETC導入から10年近くを経てようやく普及率9割台も真近ではないでしょうか。民主党の高速道路無料化という政策をいいとこ取りするような政府の今回の施策、ドライバーにとっても高速道路会社にとっても景気にとってもプラスに働くことは間違いなさそうですね。

定額給付金や失言騒動で人気のない麻生首相も、この休日千円はもっと国民に積極的にアピールしたらどうでしょうか。

2009年03月09日

【GM 断末魔?】

GMが破綻の瀬戸際に追い込まれている。

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の株価下落が止まらない。6日の取引では一時、前日終値比32%安の1.27ドルまで売られ、米メディアによると、大恐慌さなかの1933年5月以来、75年10カ月ぶりの低水準を記録した。

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の株価下落が止まらない。6日の取引では一時、前日終値比32%安の1.27ドルまで売られ、米メディアによると、大恐慌さなかの1933年5月以来、75年10カ月ぶりの低水準を記録した。

同社は会計事務所から「事業の継続に重大な懸念がある」との指摘を受けており、6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは「事前調整型の破綻(はたん)処理も検討」と報じた。

GMが報道を否定する声明を発表し、投資家の不安は薄れたが、巨額の政府融資に頼る同社の株価は22%安の1.45ドルで終了。最近1年間で9割超も下落した株価に、世界の自動車業界を席巻した当時のGMの面影は全くない。』 (3月7日付時事通信)

【米国の斜陽産業】

1908年に、ウイリアム・C・デュラントがミシガン州で創業したゼネラル・モーターズは、シボレーやキャデラックといった20世紀のアメリカを象徴する自動車を次々と送り出し、繁栄を謳歌する米消費者の心をつかんで一世を風靡した。まさに繁栄するアメリカそのものだったのだ。

1908年に、ウイリアム・C・デュラントがミシガン州で創業したゼネラル・モーターズは、シボレーやキャデラックといった20世紀のアメリカを象徴する自動車を次々と送り出し、繁栄を謳歌する米消費者の心をつかんで一世を風靡した。まさに繁栄するアメリカそのものだったのだ。

しかし、21世紀に入ってからはデビット・ハルバースタムの著作『覇者の驕り―自動車・男たちの産業史』にあるとおり、環境保護の必要性から小型車や省エネにシフトする消費者心理を無視し、技術革新よりも金融による販売促進に走るなどして、トヨタなどの外国メーカーに後れを取り、覇者の驕りに自らの道を狭めていったのだ。

そして昨年9月のリーマン・ブラザーズの破綻後、フォード、クライスラーとともに政府に救済を求めざるを得ないまでに凋落してしまった。

【時限爆弾】

3月6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ゼネラル・モーターズは、債権者や米政府と事前調整した上で会社更生手続きに入る事前調整型の破綻を検討しているとの記事を掲載した。もう、最後の秒読みに入っているのだ。

3月6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ゼネラル・モーターズは、債権者や米政府と事前調整した上で会社更生手続きに入る事前調整型の破綻を検討しているとの記事を掲載した。もう、最後の秒読みに入っているのだ。

売り上げが4割以上落ち込んでしまったうえに、革新的な新車などが直ぐには出てこない現状では、どんなに救済資金をつぎ込んでも再生は難しいだろう。こうなっては出来るだけ早く米国全体、ひいては世界全体の経済に対するショックを小さくする手立てをして、従業員数26万人の眠れる巨人を安楽死させるための、「おくりびと」が必要になってきたようだ。

僕らもGM破綻という次の大波に備える必要がありそうだ。

GMが破綻の瀬戸際に追い込まれている。

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の株価下落が止まらない。6日の取引では一時、前日終値比32%安の1.27ドルまで売られ、米メディアによると、大恐慌さなかの1933年5月以来、75年10カ月ぶりの低水準を記録した。

『米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の株価下落が止まらない。6日の取引では一時、前日終値比32%安の1.27ドルまで売られ、米メディアによると、大恐慌さなかの1933年5月以来、75年10カ月ぶりの低水準を記録した。同社は会計事務所から「事業の継続に重大な懸念がある」との指摘を受けており、6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは「事前調整型の破綻(はたん)処理も検討」と報じた。

GMが報道を否定する声明を発表し、投資家の不安は薄れたが、巨額の政府融資に頼る同社の株価は22%安の1.45ドルで終了。最近1年間で9割超も下落した株価に、世界の自動車業界を席巻した当時のGMの面影は全くない。』 (3月7日付時事通信)

【米国の斜陽産業】

1908年に、ウイリアム・C・デュラントがミシガン州で創業したゼネラル・モーターズは、シボレーやキャデラックといった20世紀のアメリカを象徴する自動車を次々と送り出し、繁栄を謳歌する米消費者の心をつかんで一世を風靡した。まさに繁栄するアメリカそのものだったのだ。

1908年に、ウイリアム・C・デュラントがミシガン州で創業したゼネラル・モーターズは、シボレーやキャデラックといった20世紀のアメリカを象徴する自動車を次々と送り出し、繁栄を謳歌する米消費者の心をつかんで一世を風靡した。まさに繁栄するアメリカそのものだったのだ。しかし、21世紀に入ってからはデビット・ハルバースタムの著作『覇者の驕り―自動車・男たちの産業史』にあるとおり、環境保護の必要性から小型車や省エネにシフトする消費者心理を無視し、技術革新よりも金融による販売促進に走るなどして、トヨタなどの外国メーカーに後れを取り、覇者の驕りに自らの道を狭めていったのだ。

そして昨年9月のリーマン・ブラザーズの破綻後、フォード、クライスラーとともに政府に救済を求めざるを得ないまでに凋落してしまった。

【時限爆弾】

3月6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ゼネラル・モーターズは、債権者や米政府と事前調整した上で会社更生手続きに入る事前調整型の破綻を検討しているとの記事を掲載した。もう、最後の秒読みに入っているのだ。

3月6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ゼネラル・モーターズは、債権者や米政府と事前調整した上で会社更生手続きに入る事前調整型の破綻を検討しているとの記事を掲載した。もう、最後の秒読みに入っているのだ。売り上げが4割以上落ち込んでしまったうえに、革新的な新車などが直ぐには出てこない現状では、どんなに救済資金をつぎ込んでも再生は難しいだろう。こうなっては出来るだけ早く米国全体、ひいては世界全体の経済に対するショックを小さくする手立てをして、従業員数26万人の眠れる巨人を安楽死させるための、「おくりびと」が必要になってきたようだ。

僕らもGM破綻という次の大波に備える必要がありそうだ。

2009年02月18日

【トヨタ王国危うし】

トヨタの本丸、豊田市がピンチに陥っている。

『トヨタ自動車の本社がある愛知県豊田市は13日、09年度当初予算案を発表した。トヨタショックの影響を受け、法人市民税が前年度当初予算比426億円減の16億円となり、96.3%の大幅減になった。額、率とも過去にない落ち込みを記録。16億円の法人市民税は、40年前の1969年度と同水準になった。

『トヨタ自動車の本社がある愛知県豊田市は13日、09年度当初予算案を発表した。トヨタショックの影響を受け、法人市民税が前年度当初予算比426億円減の16億円となり、96.3%の大幅減になった。額、率とも過去にない落ち込みを記録。16億円の法人市民税は、40年前の1969年度と同水準になった。

一般会計は同67億円減の1645億円(3.9%減)だが、取りすぎた税の還付金が190億円に上り、実質予算は同257億円減の1455億円(15.0%減)となる。

歳入のうち市税収入は、同426億円減の809億円(34.5%減)。歳入不足を補うため279億円ある財政調整基金から206億円を、特定目的基金から76億円を取り崩し、市債を同77億円増の107億円発行する。

また、行政改革として、職員や市民の海外派遣の凍結や例年2億円を計上していた美術館の美術品購入費をゼロにするなどして、60億円を捻出(ねんしゅつ)する。』(2月13日付毎日新聞)

【未曾有の危機】

これほど急激な減少を経験するのは豊田市にとっても初めてだろう。それほどトヨタ自動車への依存が進んでいたということだ。順風満帆のときには問題は水面下に隠れて見えないが、顕在化してくるとそのスピードは速いものだ。

これほど急激な減少を経験するのは豊田市にとっても初めてだろう。それほどトヨタ自動車への依存が進んでいたということだ。順風満帆のときには問題は水面下に隠れて見えないが、顕在化してくるとそのスピードは速いものだ。

これはトヨタのお膝元である豊田市だけの問題だとみくびってはいけない。日本の産業を代表するトヨタ自動車の赤字というのは、豊田市だけではなく、とてつもないショックを日本全体に与えているし、同市と同じような問題がこれから日本各地で起こるだろうと予想されるからだ。

というのは、日本の経済基盤の大きな部分は限られた数の大製造業が輸出によって獲得する外貨によって賄われているからだ。それらの企業を支えているのは膨大な数の中小企業なのだが、それらの企業への依存度が高いという意味では日本全体が豊田市と同根の問題を抱えていると言えるのではないだろうか。

現在の危機を乗り越え、将来の危機の芽を摘み取るためには、国家としての産業のリスク分散も図っていく必要があるだろう。みなさんはどう思われますか。

《参考》

・ 今期赤字企業、東証1部で240社=主要企業に巨額計上相次ぐ (2月9日付時事通信)

トヨタの本丸、豊田市がピンチに陥っている。

『トヨタ自動車の本社がある愛知県豊田市は13日、09年度当初予算案を発表した。トヨタショックの影響を受け、法人市民税が前年度当初予算比426億円減の16億円となり、96.3%の大幅減になった。額、率とも過去にない落ち込みを記録。16億円の法人市民税は、40年前の1969年度と同水準になった。

『トヨタ自動車の本社がある愛知県豊田市は13日、09年度当初予算案を発表した。トヨタショックの影響を受け、法人市民税が前年度当初予算比426億円減の16億円となり、96.3%の大幅減になった。額、率とも過去にない落ち込みを記録。16億円の法人市民税は、40年前の1969年度と同水準になった。一般会計は同67億円減の1645億円(3.9%減)だが、取りすぎた税の還付金が190億円に上り、実質予算は同257億円減の1455億円(15.0%減)となる。

歳入のうち市税収入は、同426億円減の809億円(34.5%減)。歳入不足を補うため279億円ある財政調整基金から206億円を、特定目的基金から76億円を取り崩し、市債を同77億円増の107億円発行する。

また、行政改革として、職員や市民の海外派遣の凍結や例年2億円を計上していた美術館の美術品購入費をゼロにするなどして、60億円を捻出(ねんしゅつ)する。』(2月13日付毎日新聞)

【未曾有の危機】

これほど急激な減少を経験するのは豊田市にとっても初めてだろう。それほどトヨタ自動車への依存が進んでいたということだ。順風満帆のときには問題は水面下に隠れて見えないが、顕在化してくるとそのスピードは速いものだ。

これほど急激な減少を経験するのは豊田市にとっても初めてだろう。それほどトヨタ自動車への依存が進んでいたということだ。順風満帆のときには問題は水面下に隠れて見えないが、顕在化してくるとそのスピードは速いものだ。これはトヨタのお膝元である豊田市だけの問題だとみくびってはいけない。日本の産業を代表するトヨタ自動車の赤字というのは、豊田市だけではなく、とてつもないショックを日本全体に与えているし、同市と同じような問題がこれから日本各地で起こるだろうと予想されるからだ。

というのは、日本の経済基盤の大きな部分は限られた数の大製造業が輸出によって獲得する外貨によって賄われているからだ。それらの企業を支えているのは膨大な数の中小企業なのだが、それらの企業への依存度が高いという意味では日本全体が豊田市と同根の問題を抱えていると言えるのではないだろうか。

現在の危機を乗り越え、将来の危機の芽を摘み取るためには、国家としての産業のリスク分散も図っていく必要があるだろう。みなさんはどう思われますか。

《参考》

・ 今期赤字企業、東証1部で240社=主要企業に巨額計上相次ぐ (2月9日付時事通信)

2009年02月17日

【難局続くビッグスリー】

年末は米政府からのつなぎ融資で急場をしのいだものの、ビッグスリー三社(GM、クライスラー、フォード)の 1月の新車販売台数はそれぞれ49パーセント、55パーセント、39パーセント減少と大幅な落ち込みが続いている。優等生だったトヨタ自動車でさえ、1月の米国販売が同32%減と苦戦しているくらいだから今や「泥舟」とさえ揶揄されているビッグスリーにとっては未だ明るさは見えてきそうにない。

年末は米政府からのつなぎ融資で急場をしのいだものの、ビッグスリー三社(GM、クライスラー、フォード)の 1月の新車販売台数はそれぞれ49パーセント、55パーセント、39パーセント減少と大幅な落ち込みが続いている。優等生だったトヨタ自動車でさえ、1月の米国販売が同32%減と苦戦しているくらいだから今や「泥舟」とさえ揶揄されているビッグスリーにとっては未だ明るさは見えてきそうにない。

そんな中、ビッグスリーは必死で自社の車への消費者の回帰を目指すべくハイブリッド車や電気自動車の開発を行っているようだが、そこにまたひとつ難題が立ちはだかっているとの記事が目に留まった。

【リチウム電池の原料国】

それは2月2日付のアジア版タイム誌に掲載されている「パワープレイ」("Power Play" by Jean Friedman-Rudovsky, page 33, TIME dated February 2, 2009)だ。

この記事のサブタイトルには、「自動車メーカーは、バッテリーで走る次世代のクルマのリチウムを必要としている。それはボリビアと交渉することを意味する。」とある。一体どういうことなのだろうか。

Automakers need lithium for the next generation of battery-driven cars. That will mean talking to Bolivia

そう、南米の貧しい国ボリビアには豊富なリチウム原料があって、その生産量は世界全体の半分近くにも及んでおり、このリチウム大国は「リチウムのサウジアラビア」(Saudi Arabia of lithium)と呼ばれているのだ。

そう、南米の貧しい国ボリビアには豊富なリチウム原料があって、その生産量は世界全体の半分近くにも及んでおり、このリチウム大国は「リチウムのサウジアラビア」(Saudi Arabia of lithium)と呼ばれているのだ。

しかし、ビッグスリー、そしてアメリカにとって厄介なのは、そのボリビアの大統領Evo Morales氏は、左派系でアメリカを嫌っていると言うこと、さらにはリチウムをはじめとする自国の天然資源の国家管理を望んでいると言うのだ。

【共生に向けた努力】

ボリビアが望んでいるのは、リチウムの採掘からバッテリーの製造までを一貫して行うリチウム・イオン・バッテリーの国営企業の育成なのだ。

ボリビアが望んでいるのは、リチウムの採掘からバッテリーの製造までを一貫して行うリチウム・イオン・バッテリーの国営企業の育成なのだ。

What Bolivia is after is a largely, if not purely, state-run lithium industry from mining to manufacturing-including, the government hopes, a plant to manufacture lithuim-ion batteries.

そのため、ボリビア政府は今まで、安いリチウム原料だけを狙ってくる三菱やトヨタなどの海外の自動車メーカーも追い返しているという状況なのだ。

そのため、ボリビア政府は今まで、安いリチウム原料だけを狙ってくる三菱やトヨタなどの海外の自動車メーカーも追い返しているという状況なのだ。

しかし、どんな産業も需要サイドと供給サイドがgive and take の関係で製品やサービスを安定的に提供していけなければ成り立たない。ボリビア政府もそこのところはわかっているようなので、これから地球温暖化防止のひとつの手段としても重要性を増してくる次世代カーの燃料の原料となるリチウムを巡っては、ボリビアとビッグスリー、そして他の自動車メーカーもお互いが共生していくための戦略を描いて前進していく必要があるだろう。

年末は米政府からのつなぎ融資で急場をしのいだものの、ビッグスリー三社(GM、クライスラー、フォード)の 1月の新車販売台数はそれぞれ49パーセント、55パーセント、39パーセント減少と大幅な落ち込みが続いている。優等生だったトヨタ自動車でさえ、1月の米国販売が同32%減と苦戦しているくらいだから今や「泥舟」とさえ揶揄されているビッグスリーにとっては未だ明るさは見えてきそうにない。

年末は米政府からのつなぎ融資で急場をしのいだものの、ビッグスリー三社(GM、クライスラー、フォード)の 1月の新車販売台数はそれぞれ49パーセント、55パーセント、39パーセント減少と大幅な落ち込みが続いている。優等生だったトヨタ自動車でさえ、1月の米国販売が同32%減と苦戦しているくらいだから今や「泥舟」とさえ揶揄されているビッグスリーにとっては未だ明るさは見えてきそうにない。そんな中、ビッグスリーは必死で自社の車への消費者の回帰を目指すべくハイブリッド車や電気自動車の開発を行っているようだが、そこにまたひとつ難題が立ちはだかっているとの記事が目に留まった。

【リチウム電池の原料国】

それは2月2日付のアジア版タイム誌に掲載されている「パワープレイ」("Power Play" by Jean Friedman-Rudovsky, page 33, TIME dated February 2, 2009)だ。

この記事のサブタイトルには、「自動車メーカーは、バッテリーで走る次世代のクルマのリチウムを必要としている。それはボリビアと交渉することを意味する。」とある。一体どういうことなのだろうか。

Automakers need lithium for the next generation of battery-driven cars. That will mean talking to Bolivia

そう、南米の貧しい国ボリビアには豊富なリチウム原料があって、その生産量は世界全体の半分近くにも及んでおり、このリチウム大国は「リチウムのサウジアラビア」(Saudi Arabia of lithium)と呼ばれているのだ。

そう、南米の貧しい国ボリビアには豊富なリチウム原料があって、その生産量は世界全体の半分近くにも及んでおり、このリチウム大国は「リチウムのサウジアラビア」(Saudi Arabia of lithium)と呼ばれているのだ。しかし、ビッグスリー、そしてアメリカにとって厄介なのは、そのボリビアの大統領Evo Morales氏は、左派系でアメリカを嫌っていると言うこと、さらにはリチウムをはじめとする自国の天然資源の国家管理を望んでいると言うのだ。

【共生に向けた努力】

ボリビアが望んでいるのは、リチウムの採掘からバッテリーの製造までを一貫して行うリチウム・イオン・バッテリーの国営企業の育成なのだ。

ボリビアが望んでいるのは、リチウムの採掘からバッテリーの製造までを一貫して行うリチウム・イオン・バッテリーの国営企業の育成なのだ。What Bolivia is after is a largely, if not purely, state-run lithium industry from mining to manufacturing-including, the government hopes, a plant to manufacture lithuim-ion batteries.

そのため、ボリビア政府は今まで、安いリチウム原料だけを狙ってくる三菱やトヨタなどの海外の自動車メーカーも追い返しているという状況なのだ。

そのため、ボリビア政府は今まで、安いリチウム原料だけを狙ってくる三菱やトヨタなどの海外の自動車メーカーも追い返しているという状況なのだ。しかし、どんな産業も需要サイドと供給サイドがgive and take の関係で製品やサービスを安定的に提供していけなければ成り立たない。ボリビア政府もそこのところはわかっているようなので、これから地球温暖化防止のひとつの手段としても重要性を増してくる次世代カーの燃料の原料となるリチウムを巡っては、ボリビアとビッグスリー、そして他の自動車メーカーもお互いが共生していくための戦略を描いて前進していく必要があるだろう。

2009年01月29日

【新聞無料】

若者の新聞離れに悩むフランスが苦肉の策を発表しました。

『フランスのサルコジ大統領は23日、18歳の国民全員に1年間、日刊紙を無料配達する方針を発表した。若者の新聞離れ防止と、経営悪化が続くメディア支援策の一環。各新聞社が新聞を無料で提供し、配達費は政府が負担する。対象者は好きな日刊紙を選べる。

『フランスのサルコジ大統領は23日、18歳の国民全員に1年間、日刊紙を無料配達する方針を発表した。若者の新聞離れ防止と、経営悪化が続くメディア支援策の一環。各新聞社が新聞を無料で提供し、配達費は政府が負担する。対象者は好きな日刊紙を選べる。

フランスでは18歳が成人年齢。大統領は「新聞を読む習慣は若いうちに身につけるべきだ」と述べた。仏政府はこのほかメディア支援として3年間で計6億ユーロ(約690億円)を投じる。

フランスの新聞業界は印刷・配達経費が割高なことなどから慢性的な赤字で、新聞発行部数も全紙合わせて約800万部と英国の半分程度にとどまる。』(1月24日付毎日新聞)

【果たして有効?】

日本でも若者の紙の新聞離れは相当進んでいると言われています。確かに自分の周りの10代~20代の若者は、新聞を購読せずに「ヤフーニュース」や「グーグルニュース」で済ませているという話をよく耳にします。これだけ無料の情報がインターネットから自由自在に取れるのであれば、お金を払ってまで新聞を購読するこというのが馬鹿馬鹿しいと思う人が増えるのは当然なのかも知れません。

日本でも若者の紙の新聞離れは相当進んでいると言われています。確かに自分の周りの10代~20代の若者は、新聞を購読せずに「ヤフーニュース」や「グーグルニュース」で済ませているという話をよく耳にします。これだけ無料の情報がインターネットから自由自在に取れるのであれば、お金を払ってまで新聞を購読するこというのが馬鹿馬鹿しいと思う人が増えるのは当然なのかも知れません。

新聞を紙で読む必要性を感じなくなっているのは何も若者だけではないような気がします。中高年である僕たちは、ただ紙のほうが「まだ読んだ気がする」とか「購読料が月4千円くらいなら」とか、新聞についてくるチラシ広告が見たいとか、どうでもいい理由で惰性で継続している人が多いのではないでしょうか。

そういう現状からすると、果たしてサルコジ大統領が採った新聞救済策は有効に働くのでしょうか?

【新しい発想が必要】

僕は有効ではないと見ています。単に若者に無料で新聞購読をさせても、それはメディアのあり方やインターネットの普及度合いを見据えた上での解決策ではないため、若者の新聞離れ防止にも、経営悪化が続くメディア救済にもつながらないでしょう。

根本的な社会の変革が起きているのに、それを無視して精神論で解決しようとしても無理です。こういった類の愚策はどこの国にもあるものです。

フランスの新聞メディアは、今までの紙の新聞購読システムに代わる新しい新聞のあり方を真剣に考えて実行するべきでしょう。大統領に頼っていては、結局は手遅れになってしまうのではないでしょうか。

日本の新聞も他山の石にすべきだと思いますがどうでしょうか。

若者の新聞離れに悩むフランスが苦肉の策を発表しました。

『フランスのサルコジ大統領は23日、18歳の国民全員に1年間、日刊紙を無料配達する方針を発表した。若者の新聞離れ防止と、経営悪化が続くメディア支援策の一環。各新聞社が新聞を無料で提供し、配達費は政府が負担する。対象者は好きな日刊紙を選べる。

『フランスのサルコジ大統領は23日、18歳の国民全員に1年間、日刊紙を無料配達する方針を発表した。若者の新聞離れ防止と、経営悪化が続くメディア支援策の一環。各新聞社が新聞を無料で提供し、配達費は政府が負担する。対象者は好きな日刊紙を選べる。フランスでは18歳が成人年齢。大統領は「新聞を読む習慣は若いうちに身につけるべきだ」と述べた。仏政府はこのほかメディア支援として3年間で計6億ユーロ(約690億円)を投じる。

フランスの新聞業界は印刷・配達経費が割高なことなどから慢性的な赤字で、新聞発行部数も全紙合わせて約800万部と英国の半分程度にとどまる。』(1月24日付毎日新聞)

【果たして有効?】

日本でも若者の紙の新聞離れは相当進んでいると言われています。確かに自分の周りの10代~20代の若者は、新聞を購読せずに「ヤフーニュース」や「グーグルニュース」で済ませているという話をよく耳にします。これだけ無料の情報がインターネットから自由自在に取れるのであれば、お金を払ってまで新聞を購読するこというのが馬鹿馬鹿しいと思う人が増えるのは当然なのかも知れません。

日本でも若者の紙の新聞離れは相当進んでいると言われています。確かに自分の周りの10代~20代の若者は、新聞を購読せずに「ヤフーニュース」や「グーグルニュース」で済ませているという話をよく耳にします。これだけ無料の情報がインターネットから自由自在に取れるのであれば、お金を払ってまで新聞を購読するこというのが馬鹿馬鹿しいと思う人が増えるのは当然なのかも知れません。新聞を紙で読む必要性を感じなくなっているのは何も若者だけではないような気がします。中高年である僕たちは、ただ紙のほうが「まだ読んだ気がする」とか「購読料が月4千円くらいなら」とか、新聞についてくるチラシ広告が見たいとか、どうでもいい理由で惰性で継続している人が多いのではないでしょうか。

そういう現状からすると、果たしてサルコジ大統領が採った新聞救済策は有効に働くのでしょうか?

【新しい発想が必要】

僕は有効ではないと見ています。単に若者に無料で新聞購読をさせても、それはメディアのあり方やインターネットの普及度合いを見据えた上での解決策ではないため、若者の新聞離れ防止にも、経営悪化が続くメディア救済にもつながらないでしょう。

根本的な社会の変革が起きているのに、それを無視して精神論で解決しようとしても無理です。こういった類の愚策はどこの国にもあるものです。

フランスの新聞メディアは、今までの紙の新聞購読システムに代わる新しい新聞のあり方を真剣に考えて実行するべきでしょう。大統領に頼っていては、結局は手遅れになってしまうのではないでしょうか。

日本の新聞も他山の石にすべきだと思いますがどうでしょうか。

2009年01月27日

【打ち上げ成功】

さまざまな夢と希望を乗せた人工衛星8個を積んだ民間ロケットが宇宙に飛び出した。

『三菱重工業は23日午後0時54分、温室効果ガスを専門に監視する世界初の衛星「いぶき」など計8衛星を積んだH2Aロケット15号機を、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。

『三菱重工業は23日午後0時54分、温室効果ガスを専門に監視する世界初の衛星「いぶき」など計8衛星を積んだH2Aロケット15号機を、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。

いぶきは16分後に切り離され、予定の軌道に投入された。H2Aの打ち上げ成功は9回連続。衛星8基の同時打ち上げは過去最多となる。

宇宙航空研究開発機構と環境省が共同開発した「いぶき」は、地球全体の大気中の二酸化炭素をきめ細かく観測する。二酸化炭素の次に強い温室効果を持つメタンガスも観測でき、温暖化の進行を見極める研究などに役立つと期待される。打ち上げ費用も含めた総事業費は346億円。』(1月23日付読売新聞)

【町工場再生の切り札?】

打ち上げられた人工衛星8個のうちの1つは大阪の町工場の「希望の星」だ。その名も「まいど1号」。大阪らしい名前だ。その人工衛星を作ったのは、中小企業の町として全国的に知られている大阪府東大阪市の町工場のおっちゃんたちだ。

打ち上げられた人工衛星8個のうちの1つは大阪の町工場の「希望の星」だ。その名も「まいど1号」。大阪らしい名前だ。その人工衛星を作ったのは、中小企業の町として全国的に知られている大阪府東大阪市の町工場のおっちゃんたちだ。

そのプロジェクトの中心人物は同市の航空機部品メーカー、アオキの社長、青木豊彦さん(63)だった。青木さんは、お父さんから引き継いだ鉄工所を米ボーイング社認定のメーカーに育て上げたプライドで、地元の商工会議所幹部の要請に応えて平成12年に立ち上がったのだ。

もともと小さな町工場がひしめく東大阪市は、その当時から後継者難や不況の中でもがき苦しんでいた。その苦境から抜け出す起爆剤として、個性豊かな技術集団である町工場が力をあわせて、人工衛星プロジェクトを始めたのだ。それがこの大不況の中で打ち上げられたことの意味は大きい。

【希望が人を変える】

どんなに苦境に喘いでいても、どんなにどん底の生活をしていても、人間は希望や夢があればそれに耐えられる。1月20日のオバマ大統領の就任式を見るために集まった200万人といわれる多種多様な人種のアメリカ人たち。オバマ氏の口から出てくるのは、待ち受ける困難や危機の重さを強調する言葉ばかりなのに、人々はオバマ氏に希望と夢を託して明るい表情で新しい大統領にエールを送っていた。人間とはそういうものだ。

ただ、町工場のおっちゃんたちのプロジェクトがオバマ氏に対する期待と違うのは、これからできるかどうか定かではない政治家の言葉と、確実に自分たちの力で現場から這い上がって夢を実現しようとしている人たちの違いだ。

どちらが凄いか、どちらが本物か、誰の目にもあきらかだろう。日本人はアメリカよりも凄いのだ。そう思わせる町工場のおっちゃんたちの人工衛星のニュースだった。みなさんはどう思いますか?

さまざまな夢と希望を乗せた人工衛星8個を積んだ民間ロケットが宇宙に飛び出した。

『三菱重工業は23日午後0時54分、温室効果ガスを専門に監視する世界初の衛星「いぶき」など計8衛星を積んだH2Aロケット15号機を、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。

『三菱重工業は23日午後0時54分、温室効果ガスを専門に監視する世界初の衛星「いぶき」など計8衛星を積んだH2Aロケット15号機を、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。いぶきは16分後に切り離され、予定の軌道に投入された。H2Aの打ち上げ成功は9回連続。衛星8基の同時打ち上げは過去最多となる。

宇宙航空研究開発機構と環境省が共同開発した「いぶき」は、地球全体の大気中の二酸化炭素をきめ細かく観測する。二酸化炭素の次に強い温室効果を持つメタンガスも観測でき、温暖化の進行を見極める研究などに役立つと期待される。打ち上げ費用も含めた総事業費は346億円。』(1月23日付読売新聞)

【町工場再生の切り札?】

打ち上げられた人工衛星8個のうちの1つは大阪の町工場の「希望の星」だ。その名も「まいど1号」。大阪らしい名前だ。その人工衛星を作ったのは、中小企業の町として全国的に知られている大阪府東大阪市の町工場のおっちゃんたちだ。

打ち上げられた人工衛星8個のうちの1つは大阪の町工場の「希望の星」だ。その名も「まいど1号」。大阪らしい名前だ。その人工衛星を作ったのは、中小企業の町として全国的に知られている大阪府東大阪市の町工場のおっちゃんたちだ。そのプロジェクトの中心人物は同市の航空機部品メーカー、アオキの社長、青木豊彦さん(63)だった。青木さんは、お父さんから引き継いだ鉄工所を米ボーイング社認定のメーカーに育て上げたプライドで、地元の商工会議所幹部の要請に応えて平成12年に立ち上がったのだ。

もともと小さな町工場がひしめく東大阪市は、その当時から後継者難や不況の中でもがき苦しんでいた。その苦境から抜け出す起爆剤として、個性豊かな技術集団である町工場が力をあわせて、人工衛星プロジェクトを始めたのだ。それがこの大不況の中で打ち上げられたことの意味は大きい。

【希望が人を変える】

どんなに苦境に喘いでいても、どんなにどん底の生活をしていても、人間は希望や夢があればそれに耐えられる。1月20日のオバマ大統領の就任式を見るために集まった200万人といわれる多種多様な人種のアメリカ人たち。オバマ氏の口から出てくるのは、待ち受ける困難や危機の重さを強調する言葉ばかりなのに、人々はオバマ氏に希望と夢を託して明るい表情で新しい大統領にエールを送っていた。人間とはそういうものだ。

ただ、町工場のおっちゃんたちのプロジェクトがオバマ氏に対する期待と違うのは、これからできるかどうか定かではない政治家の言葉と、確実に自分たちの力で現場から這い上がって夢を実現しようとしている人たちの違いだ。

どちらが凄いか、どちらが本物か、誰の目にもあきらかだろう。日本人はアメリカよりも凄いのだ。そう思わせる町工場のおっちゃんたちの人工衛星のニュースだった。みなさんはどう思いますか?

2009年01月22日

【米国のエネルギー事情】

昨年9月に深刻化した金融危機が実体経済にまで深刻な影響を及ぼしている米国。その血液ともいえるエネルギー源はもちろん石油。金融危機の勃発以降、急速に石油の値段は下がり、何もかもが悪化していく中、資源価格の下落にだけはほっと一息ついているという状況だ。

昨年9月に深刻化した金融危機が実体経済にまで深刻な影響を及ぼしている米国。その血液ともいえるエネルギー源はもちろん石油。金融危機の勃発以降、急速に石油の値段は下がり、何もかもが悪化していく中、資源価格の下落にだけはほっと一息ついているという状況だ。

でも、それはあくまでも短期的な話。いづれ新規の油田開発などが進んでいない現状では、世界的な景気回復の芽が出てくれば早晩石油価格は再び上昇基調に戻っていくだろう。

ではどうするか。その問題解決策のひとつとしてここ数年躍り出てきているのが原子力エネルギーだ。スリーマイル島の事故以来新規の建設が40年近くストップしていた米国で、35基の新規原発建設が計画段階にあるのだ。

【原子力の出番?】

まさに原発ルネッサンスと呼ばれる所以だろう。その理由は、石炭や石油と違いCO2を排出せずクリーンだというものだ。しかし、12月31日のウェブ版タイム誌の記事「原子力再登板-依然としてエネルギーの万能薬にはなりえない?」 ("Nuclear's Comeback : Still No Energy Panacea" dated on Dec. 31, 2008, TIME)が指摘するとおり、新規の原発計画は今猛烈なコスト高に喘いでいるのだ。

まさに原発ルネッサンスと呼ばれる所以だろう。その理由は、石炭や石油と違いCO2を排出せずクリーンだというものだ。しかし、12月31日のウェブ版タイム誌の記事「原子力再登板-依然としてエネルギーの万能薬にはなりえない?」 ("Nuclear's Comeback : Still No Energy Panacea" dated on Dec. 31, 2008, TIME)が指摘するとおり、新規の原発計画は今猛烈なコスト高に喘いでいるのだ。

Proponents tout atomic energy as a clean, carbon-free alternative to coal and oil. But shy-high costs and uncertain financing could sink nukes again

原子力には表面的には追い風ばかりが目立つ。米議会にもかつてのような反原発派はみられなくなったし、米国のエネルギー需要も2030年まで3割も増加するという見通しもあるし、なによりCO2を直接排出しないので地球温暖化に役立つという主張もあるのだ。

しかし、その原子力エネルギーに暗雲が立ちはじめているというのだ。それは開発のコスト。以前から高いといわれていたが、非常に高いどころか、メチャクチヤに高いとわかってきたのだ。

It turns out that new plants would be not just extremely expensive but spectacularly expensive.

マケイン氏の主張するように2030年までに45の原発を新設すると、1兆ドル以上ものコストがかかるという。しかも、それすらこれから廃炉を迎える原発の代替にも間に合わないのだ。

こんな状況を見て、ウォールストリートの機関投資家たちは原発への投資にすでにそっぽを向いている。

【即効薬はない?】

さらに悪いことに、原発ルネッサンスは地球温暖化防止にも当面役立たない。なぜなら原発は建設までのリードタイムが長く、米国で最初に新規原発が稼動するのは2016年以降であり、ここ10年のCO2削減が勝負と言われる地球温暖化防止対策にも全く間に合わないのだ。

ではどうするか? 風力などの自然エネルギーの大幅増強、CO2の排出が少ない石炭や天然ガスの活用法の開発なども即効性は期待できない。最後はやはり需要の抑制と既存のエネルギーの効率的な活用しかないのかもしれない。

The key will be reducing demand through energy efficiency and conservation.

原子力のコスト問題が僕たちに突きつけているのは、いかに需要を減らし、効率的に今ある資源を活用するかという至極当然な命題なのだ。しかし、限られた時間の中では、そこにしか僕たちの未来はない。そして誰にでも始められる解決策でもあるのだ。

昨年9月に深刻化した金融危機が実体経済にまで深刻な影響を及ぼしている米国。その血液ともいえるエネルギー源はもちろん石油。金融危機の勃発以降、急速に石油の値段は下がり、何もかもが悪化していく中、資源価格の下落にだけはほっと一息ついているという状況だ。

昨年9月に深刻化した金融危機が実体経済にまで深刻な影響を及ぼしている米国。その血液ともいえるエネルギー源はもちろん石油。金融危機の勃発以降、急速に石油の値段は下がり、何もかもが悪化していく中、資源価格の下落にだけはほっと一息ついているという状況だ。でも、それはあくまでも短期的な話。いづれ新規の油田開発などが進んでいない現状では、世界的な景気回復の芽が出てくれば早晩石油価格は再び上昇基調に戻っていくだろう。

ではどうするか。その問題解決策のひとつとしてここ数年躍り出てきているのが原子力エネルギーだ。スリーマイル島の事故以来新規の建設が40年近くストップしていた米国で、35基の新規原発建設が計画段階にあるのだ。

【原子力の出番?】

まさに原発ルネッサンスと呼ばれる所以だろう。その理由は、石炭や石油と違いCO2を排出せずクリーンだというものだ。しかし、12月31日のウェブ版タイム誌の記事「原子力再登板-依然としてエネルギーの万能薬にはなりえない?」 ("Nuclear's Comeback : Still No Energy Panacea" dated on Dec. 31, 2008, TIME)が指摘するとおり、新規の原発計画は今猛烈なコスト高に喘いでいるのだ。

まさに原発ルネッサンスと呼ばれる所以だろう。その理由は、石炭や石油と違いCO2を排出せずクリーンだというものだ。しかし、12月31日のウェブ版タイム誌の記事「原子力再登板-依然としてエネルギーの万能薬にはなりえない?」 ("Nuclear's Comeback : Still No Energy Panacea" dated on Dec. 31, 2008, TIME)が指摘するとおり、新規の原発計画は今猛烈なコスト高に喘いでいるのだ。Proponents tout atomic energy as a clean, carbon-free alternative to coal and oil. But shy-high costs and uncertain financing could sink nukes again

原子力には表面的には追い風ばかりが目立つ。米議会にもかつてのような反原発派はみられなくなったし、米国のエネルギー需要も2030年まで3割も増加するという見通しもあるし、なによりCO2を直接排出しないので地球温暖化に役立つという主張もあるのだ。

しかし、その原子力エネルギーに暗雲が立ちはじめているというのだ。それは開発のコスト。以前から高いといわれていたが、非常に高いどころか、メチャクチヤに高いとわかってきたのだ。

It turns out that new plants would be not just extremely expensive but spectacularly expensive.

マケイン氏の主張するように2030年までに45の原発を新設すると、1兆ドル以上ものコストがかかるという。しかも、それすらこれから廃炉を迎える原発の代替にも間に合わないのだ。

こんな状況を見て、ウォールストリートの機関投資家たちは原発への投資にすでにそっぽを向いている。

【即効薬はない?】

さらに悪いことに、原発ルネッサンスは地球温暖化防止にも当面役立たない。なぜなら原発は建設までのリードタイムが長く、米国で最初に新規原発が稼動するのは2016年以降であり、ここ10年のCO2削減が勝負と言われる地球温暖化防止対策にも全く間に合わないのだ。

ではどうするか? 風力などの自然エネルギーの大幅増強、CO2の排出が少ない石炭や天然ガスの活用法の開発なども即効性は期待できない。最後はやはり需要の抑制と既存のエネルギーの効率的な活用しかないのかもしれない。

The key will be reducing demand through energy efficiency and conservation.

原子力のコスト問題が僕たちに突きつけているのは、いかに需要を減らし、効率的に今ある資源を活用するかという至極当然な命題なのだ。しかし、限られた時間の中では、そこにしか僕たちの未来はない。そして誰にでも始められる解決策でもあるのだ。

2009年01月20日

【病状、深刻?】

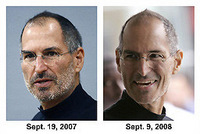

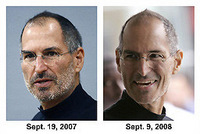

個人的にも気にかかるニュースが飛び込んできた。

『米アップルは14日、スティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が病気療養のため、6月末まで休養することを明らかにした。復帰までの間は、ティム・クック最高執行責任者(COO)が代行し、経営にあたる。

『米アップルは14日、スティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が病気療養のため、6月末まで休養することを明らかにした。復帰までの間は、ティム・クック最高執行責任者(COO)が代行し、経営にあたる。

アップルはジョブズ氏が従業員にあてた手紙を公表した。手紙の中で、ジョブズ氏は具体的な病状については触れなかったが、「健康問題が当初考えていたより複雑であることが分かった」と説明。「私の健康が注目されるのを避け、社員すべてが素晴らしい製品を提供することに集中できるようにするため」に休養を決めた、としている。』 (1月15日付朝日新聞)

【ジョブズなきアップル】

こんな重大なニュースを見逃すはずはないとタイム誌を見ていたら、やはりあった。1月19日号に「ジョブズのいないアップルは果たして生き残れるか?」("Can Apple Survive Without Jobs?", TIME dated on January 19,2009)と題して、かけがえのないCEOの病気のうわさがアップルの未来に影を落としていると書いている。

こんな重大なニュースを見逃すはずはないとタイム誌を見ていたら、やはりあった。1月19日号に「ジョブズのいないアップルは果たして生き残れるか?」("Can Apple Survive Without Jobs?", TIME dated on January 19,2009)と題して、かけがえのないCEOの病気のうわさがアップルの未来に影を落としていると書いている。

Can Apple Survive Without Jobs? ---Rumors about the health of its indispensable CEO cast a shadow over the company's future

ここ数年、iPodの爆発的なヒットにより、6年間で世界中の75百万人もの人々に60億曲もの曲をiTunes Storeで売り上げ、それとともにMacの売り上げも急増、さらにはiPhoneの発売で、音楽と通信と映像とコンピューター、そしてインターネットまで融合させる快挙を成し遂げ、飛ぶ鳥を落とす勢いが続いているのも、スティーブ・ジョブズというカリスマ的な天才CEOの存在なくしては語れないというのが衆目の一致するところだろう。タイム誌も普通のCEOとは違うジョブズを以下のように表現していた。

Jobs is different. He is a one-man brand, a cultural touchpoint for the media and information industries.

アップルはジョブズ氏そのものとも言えるのかもしれない。その証拠に、ジョブズ氏の健康不安説が高まってからは、株価は下落の一途をたどっている。好事魔多しだ。

【危機を乗り切れ】

僕は以前からジョブズの生き方、考え方、そして、アップル社が次々と発売するユーザーフレンドリーな製品に憧れてきた。MacもiPodも、そしてこれから買いたいと思っているiPhoneもしかりだ。

僕は以前からジョブズの生き方、考え方、そして、アップル社が次々と発売するユーザーフレンドリーな製品に憧れてきた。MacもiPodも、そしてこれから買いたいと思っているiPhoneもしかりだ。

そんな中での、ジョブズ氏の健康不安。

なんとか回復して半年後でも1年後でもいい、元気な姿で仕事に復帰して欲しい。そして僕のようなアップルファンのために、危機を好機に変えて欲しいと願っている。

個人的にも気にかかるニュースが飛び込んできた。

『米アップルは14日、スティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が病気療養のため、6月末まで休養することを明らかにした。復帰までの間は、ティム・クック最高執行責任者(COO)が代行し、経営にあたる。

『米アップルは14日、スティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)が病気療養のため、6月末まで休養することを明らかにした。復帰までの間は、ティム・クック最高執行責任者(COO)が代行し、経営にあたる。 アップルはジョブズ氏が従業員にあてた手紙を公表した。手紙の中で、ジョブズ氏は具体的な病状については触れなかったが、「健康問題が当初考えていたより複雑であることが分かった」と説明。「私の健康が注目されるのを避け、社員すべてが素晴らしい製品を提供することに集中できるようにするため」に休養を決めた、としている。』 (1月15日付朝日新聞)

【ジョブズなきアップル】

こんな重大なニュースを見逃すはずはないとタイム誌を見ていたら、やはりあった。1月19日号に「ジョブズのいないアップルは果たして生き残れるか?」("Can Apple Survive Without Jobs?", TIME dated on January 19,2009)と題して、かけがえのないCEOの病気のうわさがアップルの未来に影を落としていると書いている。

こんな重大なニュースを見逃すはずはないとタイム誌を見ていたら、やはりあった。1月19日号に「ジョブズのいないアップルは果たして生き残れるか?」("Can Apple Survive Without Jobs?", TIME dated on January 19,2009)と題して、かけがえのないCEOの病気のうわさがアップルの未来に影を落としていると書いている。Can Apple Survive Without Jobs? ---Rumors about the health of its indispensable CEO cast a shadow over the company's future

ここ数年、iPodの爆発的なヒットにより、6年間で世界中の75百万人もの人々に60億曲もの曲をiTunes Storeで売り上げ、それとともにMacの売り上げも急増、さらにはiPhoneの発売で、音楽と通信と映像とコンピューター、そしてインターネットまで融合させる快挙を成し遂げ、飛ぶ鳥を落とす勢いが続いているのも、スティーブ・ジョブズというカリスマ的な天才CEOの存在なくしては語れないというのが衆目の一致するところだろう。タイム誌も普通のCEOとは違うジョブズを以下のように表現していた。

Jobs is different. He is a one-man brand, a cultural touchpoint for the media and information industries.

アップルはジョブズ氏そのものとも言えるのかもしれない。その証拠に、ジョブズ氏の健康不安説が高まってからは、株価は下落の一途をたどっている。好事魔多しだ。

【危機を乗り切れ】

僕は以前からジョブズの生き方、考え方、そして、アップル社が次々と発売するユーザーフレンドリーな製品に憧れてきた。MacもiPodも、そしてこれから買いたいと思っているiPhoneもしかりだ。

僕は以前からジョブズの生き方、考え方、そして、アップル社が次々と発売するユーザーフレンドリーな製品に憧れてきた。MacもiPodも、そしてこれから買いたいと思っているiPhoneもしかりだ。そんな中での、ジョブズ氏の健康不安。

なんとか回復して半年後でも1年後でもいい、元気な姿で仕事に復帰して欲しい。そして僕のようなアップルファンのために、危機を好機に変えて欲しいと願っている。

タグ :スティーブ・ジョブズアップル

2009年01月14日

【強力な援軍?】

iPhoneの弱点補強にソフトバンクがワンセグチューナー兼充電器を発売するそうです。

『ソフトバンク BB 株式会社とソフトバンクモバイル株式会社は、2009年1月5日、「iPhone 3G」(Apple 製)用充電・ワンセグチューナー「TV&バッテリー」を、1月9日から全国発売することを発表した。

『ソフトバンク BB 株式会社とソフトバンクモバイル株式会社は、2009年1月5日、「iPhone 3G」(Apple 製)用充電・ワンセグチューナー「TV&バッテリー」を、1月9日から全国発売することを発表した。

「TV&バッテリー」は、ワンセグチューナーを内蔵し、iPhone 3G でのワンセグ視聴を可能にする製品。また、リチウムポリマー電池が内蔵されており、iPhone 3G の携帯充電機としても利用できる。』(1月5日付 japan.internet.com)

【iPhoneの巻き返しなるか】

この記事によると、「TV&バッテリー」は、2008年12月31日から、ソフトバンク表参道、渋谷などのアンテナショップですでに先行販売されていて希望小売価格は、9,840円(総額)だそうです。

発売前は、ドコモがソフトバンクに販売権をもっていかれるなどの波乱もあって、かなり鳴り物入りで日本での発売となったiPhoneですが、当初の予想ほど販売は伸びず苦戦しているようですね。その原因のひとつが日本独特の携帯電話のハイテク環境だと言われています。たとえば、ワンセグ機能など世界的にはあまり携帯電話には搭載されていないようですが、日本ではワンセグ機能の有無が販売を左右する部分も多分にあると聞いています。

そんな中で、果たして今回のiPhone 用充電・ワンセグチューナー「TV&バッテリー」がiPhone巻き返しの強力な援軍になれるかどうか、楽しみですね。僕もそろそろ今の携帯をiPhoneに鞍替えしようと狙っているので、iPhoneがどんどん機能強化されるのはうれしい限りです。

iPhoneの弱点補強にソフトバンクがワンセグチューナー兼充電器を発売するそうです。

『ソフトバンク BB 株式会社とソフトバンクモバイル株式会社は、2009年1月5日、「iPhone 3G」(Apple 製)用充電・ワンセグチューナー「TV&バッテリー」を、1月9日から全国発売することを発表した。

『ソフトバンク BB 株式会社とソフトバンクモバイル株式会社は、2009年1月5日、「iPhone 3G」(Apple 製)用充電・ワンセグチューナー「TV&バッテリー」を、1月9日から全国発売することを発表した。「TV&バッテリー」は、ワンセグチューナーを内蔵し、iPhone 3G でのワンセグ視聴を可能にする製品。また、リチウムポリマー電池が内蔵されており、iPhone 3G の携帯充電機としても利用できる。』(1月5日付 japan.internet.com)

【iPhoneの巻き返しなるか】

この記事によると、「TV&バッテリー」は、2008年12月31日から、ソフトバンク表参道、渋谷などのアンテナショップですでに先行販売されていて希望小売価格は、9,840円(総額)だそうです。

発売前は、ドコモがソフトバンクに販売権をもっていかれるなどの波乱もあって、かなり鳴り物入りで日本での発売となったiPhoneですが、当初の予想ほど販売は伸びず苦戦しているようですね。その原因のひとつが日本独特の携帯電話のハイテク環境だと言われています。たとえば、ワンセグ機能など世界的にはあまり携帯電話には搭載されていないようですが、日本ではワンセグ機能の有無が販売を左右する部分も多分にあると聞いています。

そんな中で、果たして今回のiPhone 用充電・ワンセグチューナー「TV&バッテリー」がiPhone巻き返しの強力な援軍になれるかどうか、楽しみですね。僕もそろそろ今の携帯をiPhoneに鞍替えしようと狙っているので、iPhoneがどんどん機能強化されるのはうれしい限りです。

2009年01月08日

【鉄道で富士山へ】

面白いプロジェクトが持ち上がっている。

『山梨県側の富士山の麓(ふもと)から5合目まで、登山者や観光客を電気鉄道で輸送する一大構想が持ち上がっている。自然界への影響を懸念する声も聞かれるが、構想を打ち出した富士五湖観光連盟(山梨県)は「電気鉄道による悪影響は少ない」と自信をみせ、「首都圏から乗り換えなしの5合目直行便」の実現にも夢を膨らませている。

『山梨県側の富士山の麓(ふもと)から5合目まで、登山者や観光客を電気鉄道で輸送する一大構想が持ち上がっている。自然界への影響を懸念する声も聞かれるが、構想を打ち出した富士五湖観光連盟(山梨県)は「電気鉄道による悪影響は少ない」と自信をみせ、「首都圏から乗り換えなしの5合目直行便」の実現にも夢を膨らませている。

「なぜ富士山に鉄道がなかったのか。その方が不思議です」。同連盟の堀内光一郎会長は首をひねる。

富士山5合目には、麓から有料道路「富士スバルライン」か林道を利用してマイカーやバスで行くか、麓から歩いて登る方法しかない。さらに、冬季は降雪で通行止めとなり、富士山の実質観光シーズンは4月から11月ごろまでだ。

鉄道構想は昨年11月、観光連盟の正副会長会議で打ち出された。麓の有料道路ゲート付近に始発駅を設け、有料道路上に単線の線路を敷く。5合目ロータリーまでとすると全線約30キロ、平均勾(こう)配(ばい)5%。観光客が散策できるように途中に4駅を設置する。

車両は電気動力で200人乗り車両を4両連結し、1便で800人程度を運ぶ。建設費は概算で600億円から800億円程度を見込んでいる。』(1月3日付産経新聞)

【夢の大プロジェクト?】

記事を読む限りでは、富士五湖観光連盟(山梨県)の会長が言うように「なぜ今まで思いつかなかったのか不思議なくらい」素晴らしい構想に思えます。

スイス・アルプスには100年も前から登山列車が走っているし、CO2を撒き散らすマイカーよりも鉄道のほうが環境にやさしいし、未曾有の不況が予想される中で地域の巨大な観光振興につながるプロジェクトとしても有望なのではないかと思えてきます。

スイス・アルプスには100年も前から登山列車が走っているし、CO2を撒き散らすマイカーよりも鉄道のほうが環境にやさしいし、未曾有の不況が予想される中で地域の巨大な観光振興につながるプロジェクトとしても有望なのではないかと思えてきます。

もともと何もないところに森林を伐採して鉄道を敷設するのなら自然破壊につながる可能性も大きいでしょうが、今ある自動車道路にレールを敷いて車より列車を優先するのなら環境にもやさしいと言える可能性は大ではないでしょうか。

【観光振興か自然破壊か】

もちろん、夢の構想を現実化していくためには、環境アセスメントを重点に慎重な検討が必要でしょう。往々にして、夢のようなプロジェクトには開発前には予想もしなかったような落とし穴があることも多く、開発した後に取り返しのつかないような自然破壊が進行する可能性も否定できません。

例えば、この記事では、地元富士吉田市の堀内茂市長の「富士山では雪崩が発生し、安全面での問題がある。冬季に観光客が入ることで自然界のバランスが崩れるのではないか」という話や、富士山では過去、5合目と山頂をトンネルケーブルカーで結ぶ計画や麓と5合目にケーブルカーを開設する案が検討されたが、いずれも自然環境保護から見送られたことを紹介しています。

しかし、地方振興や新しい観光インフラの構築など、この富士山鉄道構想には一考に価するような要素がたくさんあるような気がします。みなさんはどう思われますか?

面白いプロジェクトが持ち上がっている。

『山梨県側の富士山の麓(ふもと)から5合目まで、登山者や観光客を電気鉄道で輸送する一大構想が持ち上がっている。自然界への影響を懸念する声も聞かれるが、構想を打ち出した富士五湖観光連盟(山梨県)は「電気鉄道による悪影響は少ない」と自信をみせ、「首都圏から乗り換えなしの5合目直行便」の実現にも夢を膨らませている。

『山梨県側の富士山の麓(ふもと)から5合目まで、登山者や観光客を電気鉄道で輸送する一大構想が持ち上がっている。自然界への影響を懸念する声も聞かれるが、構想を打ち出した富士五湖観光連盟(山梨県)は「電気鉄道による悪影響は少ない」と自信をみせ、「首都圏から乗り換えなしの5合目直行便」の実現にも夢を膨らませている。「なぜ富士山に鉄道がなかったのか。その方が不思議です」。同連盟の堀内光一郎会長は首をひねる。

富士山5合目には、麓から有料道路「富士スバルライン」か林道を利用してマイカーやバスで行くか、麓から歩いて登る方法しかない。さらに、冬季は降雪で通行止めとなり、富士山の実質観光シーズンは4月から11月ごろまでだ。

鉄道構想は昨年11月、観光連盟の正副会長会議で打ち出された。麓の有料道路ゲート付近に始発駅を設け、有料道路上に単線の線路を敷く。5合目ロータリーまでとすると全線約30キロ、平均勾(こう)配(ばい)5%。観光客が散策できるように途中に4駅を設置する。

車両は電気動力で200人乗り車両を4両連結し、1便で800人程度を運ぶ。建設費は概算で600億円から800億円程度を見込んでいる。』(1月3日付産経新聞)

【夢の大プロジェクト?】

記事を読む限りでは、富士五湖観光連盟(山梨県)の会長が言うように「なぜ今まで思いつかなかったのか不思議なくらい」素晴らしい構想に思えます。

スイス・アルプスには100年も前から登山列車が走っているし、CO2を撒き散らすマイカーよりも鉄道のほうが環境にやさしいし、未曾有の不況が予想される中で地域の巨大な観光振興につながるプロジェクトとしても有望なのではないかと思えてきます。

スイス・アルプスには100年も前から登山列車が走っているし、CO2を撒き散らすマイカーよりも鉄道のほうが環境にやさしいし、未曾有の不況が予想される中で地域の巨大な観光振興につながるプロジェクトとしても有望なのではないかと思えてきます。もともと何もないところに森林を伐採して鉄道を敷設するのなら自然破壊につながる可能性も大きいでしょうが、今ある自動車道路にレールを敷いて車より列車を優先するのなら環境にもやさしいと言える可能性は大ではないでしょうか。

【観光振興か自然破壊か】

もちろん、夢の構想を現実化していくためには、環境アセスメントを重点に慎重な検討が必要でしょう。往々にして、夢のようなプロジェクトには開発前には予想もしなかったような落とし穴があることも多く、開発した後に取り返しのつかないような自然破壊が進行する可能性も否定できません。

例えば、この記事では、地元富士吉田市の堀内茂市長の「富士山では雪崩が発生し、安全面での問題がある。冬季に観光客が入ることで自然界のバランスが崩れるのではないか」という話や、富士山では過去、5合目と山頂をトンネルケーブルカーで結ぶ計画や麓と5合目にケーブルカーを開設する案が検討されたが、いずれも自然環境保護から見送られたことを紹介しています。

しかし、地方振興や新しい観光インフラの構築など、この富士山鉄道構想には一考に価するような要素がたくさんあるような気がします。みなさんはどう思われますか?

2009年01月06日

【ウェッジウッドよ、お前もか】

あの高級老舗ブランドが破綻したとの報が入りました。

『創業250年の英高級陶磁器ブランド「ウェッジウッド」を展開するウォーターフォード・ウェッジウッド(アイルランド)は5日、グループの中核である英国とアイルランドの子会社について法定管財人による管理を裁判所に申請した。

『創業250年の英高級陶磁器ブランド「ウェッジウッド」を展開するウォーターフォード・ウェッジウッド(アイルランド)は5日、グループの中核である英国とアイルランドの子会社について法定管財人による管理を裁判所に申請した。

事実上の経営破綻(はたん)だ。英国を中心に世界的な景気悪化で売り上げが落ち込み、資金繰りに行き詰まったとみられる。老舗ブランドの破綻は欧州景気の悪化を象徴している。

1759年に設立されたウェッジウッドは、日米欧をはじめ世界中に知られた陶磁器ブランド。1980年代後半に高級クリスタルガラス製造のウォーターフォード・クリスタルに買収された。ウォーターフォード・ウェッジウッドのデビッド・スカリー最高経営責任者(CEO)は声明で「管財人の管理下に置かれたことに落胆している。しかし、買い手を見つける交渉については楽観している」と述べた。 』(1月5日付読売新聞)

【老舗に試練、深まる不況】

ウェッジウッドと言えば、日本の主婦なら知らない人はいないくらい有名な高級陶磁器です。つい昨年夏にも福岡の大手デパートにウェッジウッドの子孫と名乗る品のある紳士が宣伝のためにやってきていましたが、あのころからもう経営はよくなかったんでしょうか。

ウェッジウッドと言えば、日本の主婦なら知らない人はいないくらい有名な高級陶磁器です。つい昨年夏にも福岡の大手デパートにウェッジウッドの子孫と名乗る品のある紳士が宣伝のためにやってきていましたが、あのころからもう経営はよくなかったんでしょうか。

ワシントンDCにいたころ、家内のアウトレットモール巡りに何度も付き合って、ウェッジウッドやロイヤルドルトンといった高級陶磁器の廉価な中古品を見て回ったのをなつかしく思い出します。そのとき買ったウェッジウッドのコーヒーカップがいくつか我が家の台所の水屋に堂々と鎮座しています。

その陶磁器ブランドが破綻するとは・・・・どんなに歴史のある老舗であっても、100年に1度と言われる不況には勝てなかったのでしょうか。あまりうれしいニュースではありませんが、早く新たな経営者が見つかり再建してブランド名を守って欲しいものですね。そうしないと我が家のコーヒーカップも報われませんです、ハイ。

あの高級老舗ブランドが破綻したとの報が入りました。

『創業250年の英高級陶磁器ブランド「ウェッジウッド」を展開するウォーターフォード・ウェッジウッド(アイルランド)は5日、グループの中核である英国とアイルランドの子会社について法定管財人による管理を裁判所に申請した。

『創業250年の英高級陶磁器ブランド「ウェッジウッド」を展開するウォーターフォード・ウェッジウッド(アイルランド)は5日、グループの中核である英国とアイルランドの子会社について法定管財人による管理を裁判所に申請した。事実上の経営破綻(はたん)だ。英国を中心に世界的な景気悪化で売り上げが落ち込み、資金繰りに行き詰まったとみられる。老舗ブランドの破綻は欧州景気の悪化を象徴している。

1759年に設立されたウェッジウッドは、日米欧をはじめ世界中に知られた陶磁器ブランド。1980年代後半に高級クリスタルガラス製造のウォーターフォード・クリスタルに買収された。ウォーターフォード・ウェッジウッドのデビッド・スカリー最高経営責任者(CEO)は声明で「管財人の管理下に置かれたことに落胆している。しかし、買い手を見つける交渉については楽観している」と述べた。 』(1月5日付読売新聞)

【老舗に試練、深まる不況】

ウェッジウッドと言えば、日本の主婦なら知らない人はいないくらい有名な高級陶磁器です。つい昨年夏にも福岡の大手デパートにウェッジウッドの子孫と名乗る品のある紳士が宣伝のためにやってきていましたが、あのころからもう経営はよくなかったんでしょうか。

ウェッジウッドと言えば、日本の主婦なら知らない人はいないくらい有名な高級陶磁器です。つい昨年夏にも福岡の大手デパートにウェッジウッドの子孫と名乗る品のある紳士が宣伝のためにやってきていましたが、あのころからもう経営はよくなかったんでしょうか。ワシントンDCにいたころ、家内のアウトレットモール巡りに何度も付き合って、ウェッジウッドやロイヤルドルトンといった高級陶磁器の廉価な中古品を見て回ったのをなつかしく思い出します。そのとき買ったウェッジウッドのコーヒーカップがいくつか我が家の台所の水屋に堂々と鎮座しています。

その陶磁器ブランドが破綻するとは・・・・どんなに歴史のある老舗であっても、100年に1度と言われる不況には勝てなかったのでしょうか。あまりうれしいニュースではありませんが、早く新たな経営者が見つかり再建してブランド名を守って欲しいものですね。そうしないと我が家のコーヒーカップも報われませんです、ハイ。

2008年12月26日

【ついに禁止措置】

築地市場への素人や外国人の出入りが厳しくなりそうです。

『東京都中央卸売市場は、15日から来年1月17日までの1カ月間、築地市場で行われるマグロの競りの見学を禁止する。マグロを直接、手で触るなど、外国人観光客のマナーの悪さが業務に支障をきたしてきたことにくわえ、マグロの入荷量が通常よりも増加する年末年始は、市場内が関係者らで混雑するため。見学再開の時期がいつになるかは、現時点で全く見通しは立っていないという。

『東京都中央卸売市場は、15日から来年1月17日までの1カ月間、築地市場で行われるマグロの競りの見学を禁止する。マグロを直接、手で触るなど、外国人観光客のマナーの悪さが業務に支障をきたしてきたことにくわえ、マグロの入荷量が通常よりも増加する年末年始は、市場内が関係者らで混雑するため。見学再開の時期がいつになるかは、現時点で全く見通しは立っていないという。

都中央卸売市場によると、マグロの競りは午前5時半から開始。卸売業者の威勢のいい声が飛び交うなか、次々と全国各地から集まったマグロが競り落とされる風景は、外国人観光客にも人気で、見学する観光客のうち約9割が外国人を占めるほどだ。』(12月15日付産経新聞)

【マナー違反】

それにしても外国人の最近のマナーの悪さは目に余るようです。新聞報道によれば、競りの最中にフラッシュ撮影したり、マグロに抱きついて記念撮影したり、マグロを棒で突いたりなど、外国人観光客のマナー違反が続出し、テレビでも紹介されていましたが注意しても後から後からマナー違反客が出てきて業務にも支障を来たしているとのこと。

それにしても外国人の最近のマナーの悪さは目に余るようです。新聞報道によれば、競りの最中にフラッシュ撮影したり、マグロに抱きついて記念撮影したり、マグロを棒で突いたりなど、外国人観光客のマナー違反が続出し、テレビでも紹介されていましたが注意しても後から後からマナー違反客が出てきて業務にも支障を来たしているとのこと。

日本人でも築地市場のルールやしきたりなど知らないままに見学している素人は多いでしょうから、外国人はもっと多いでしょう。

思えば、僕は今から20年~10年くらい前に東京に勤務していたとき、新鮮な魚を食べたくてしょっちゅう築地に通っていた時期がありました。そのときは、今ほど築地市場には外国人も多くなく、観光地としても認知された存在ではなかったような気がします。でも、早朝の張り詰めた空気の中で仲買人たちがせわしなく動き回る市場には、素人には怖いような緊張感がありました。だからマナー違反がないように慎重に振舞っていました。観光地化されてしまうと、そんな緊張感も薄れてきて当然のような気がします。

【抜本的な見直し必要】

どこの観光地でも同じですが、観光客が多くなれば多くなるほどマナー違反やゴミの問題など様々な問題が噴出してきます。自然環境が破壊されて永遠に修復不能になった観光地など山ほどあるのではないでしょうか。

どこの観光地でも同じですが、観光客が多くなれば多くなるほどマナー違反やゴミの問題など様々な問題が噴出してきます。自然環境が破壊されて永遠に修復不能になった観光地など山ほどあるのではないでしょうか。

ここは築地市場の関係者がもういちど真剣に考えて、築地をどうしていくのかという原点に戻って何らかの措置を大胆に取る必要があると思います。一時的な禁止措置ではなく、そもそもこれからも観光地として観光客や素人を入れるのかから始めないといけない。

僕としては、オープンなマーケットという原則は守って欲しいですが、素人や観光客には厳しいルールを課して、人数を一定に制限するなどして、築地の健全な発展に役立つようにしてほしいと願っています。みなさんはどうお考えですか。

築地市場への素人や外国人の出入りが厳しくなりそうです。

『東京都中央卸売市場は、15日から来年1月17日までの1カ月間、築地市場で行われるマグロの競りの見学を禁止する。マグロを直接、手で触るなど、外国人観光客のマナーの悪さが業務に支障をきたしてきたことにくわえ、マグロの入荷量が通常よりも増加する年末年始は、市場内が関係者らで混雑するため。見学再開の時期がいつになるかは、現時点で全く見通しは立っていないという。

『東京都中央卸売市場は、15日から来年1月17日までの1カ月間、築地市場で行われるマグロの競りの見学を禁止する。マグロを直接、手で触るなど、外国人観光客のマナーの悪さが業務に支障をきたしてきたことにくわえ、マグロの入荷量が通常よりも増加する年末年始は、市場内が関係者らで混雑するため。見学再開の時期がいつになるかは、現時点で全く見通しは立っていないという。都中央卸売市場によると、マグロの競りは午前5時半から開始。卸売業者の威勢のいい声が飛び交うなか、次々と全国各地から集まったマグロが競り落とされる風景は、外国人観光客にも人気で、見学する観光客のうち約9割が外国人を占めるほどだ。』(12月15日付産経新聞)

【マナー違反】

それにしても外国人の最近のマナーの悪さは目に余るようです。新聞報道によれば、競りの最中にフラッシュ撮影したり、マグロに抱きついて記念撮影したり、マグロを棒で突いたりなど、外国人観光客のマナー違反が続出し、テレビでも紹介されていましたが注意しても後から後からマナー違反客が出てきて業務にも支障を来たしているとのこと。

それにしても外国人の最近のマナーの悪さは目に余るようです。新聞報道によれば、競りの最中にフラッシュ撮影したり、マグロに抱きついて記念撮影したり、マグロを棒で突いたりなど、外国人観光客のマナー違反が続出し、テレビでも紹介されていましたが注意しても後から後からマナー違反客が出てきて業務にも支障を来たしているとのこと。日本人でも築地市場のルールやしきたりなど知らないままに見学している素人は多いでしょうから、外国人はもっと多いでしょう。

思えば、僕は今から20年~10年くらい前に東京に勤務していたとき、新鮮な魚を食べたくてしょっちゅう築地に通っていた時期がありました。そのときは、今ほど築地市場には外国人も多くなく、観光地としても認知された存在ではなかったような気がします。でも、早朝の張り詰めた空気の中で仲買人たちがせわしなく動き回る市場には、素人には怖いような緊張感がありました。だからマナー違反がないように慎重に振舞っていました。観光地化されてしまうと、そんな緊張感も薄れてきて当然のような気がします。

【抜本的な見直し必要】

どこの観光地でも同じですが、観光客が多くなれば多くなるほどマナー違反やゴミの問題など様々な問題が噴出してきます。自然環境が破壊されて永遠に修復不能になった観光地など山ほどあるのではないでしょうか。

どこの観光地でも同じですが、観光客が多くなれば多くなるほどマナー違反やゴミの問題など様々な問題が噴出してきます。自然環境が破壊されて永遠に修復不能になった観光地など山ほどあるのではないでしょうか。ここは築地市場の関係者がもういちど真剣に考えて、築地をどうしていくのかという原点に戻って何らかの措置を大胆に取る必要があると思います。一時的な禁止措置ではなく、そもそもこれからも観光地として観光客や素人を入れるのかから始めないといけない。

僕としては、オープンなマーケットという原則は守って欲しいですが、素人や観光客には厳しいルールを課して、人数を一定に制限するなどして、築地の健全な発展に役立つようにしてほしいと願っています。みなさんはどうお考えですか。